目次

『貧しき人びと』の概要とあらすじ

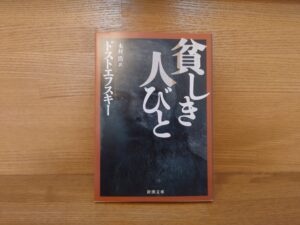

『貧しき人びと』は1845年に完成し、翌1846年に発表されたドストエフスキーのデビュー作です。

私が読んだのは新潮社版の木村浩訳の『貧しき人びと』です。

早速裏表紙のあらすじと概略を見ていきましょう。

世界の文豪の、大傑作の処女作!

愛は貧しさに勝てるのか。往復書簡を交わす乙女と中年男の愛の行方。

世間から侮蔑の目で見られている小心で善良な小役人マカール・ジェーヴシキンと、薄幸の乙女ワーレンカの不幸な恋の物語。往復書簡という体裁をとったこの小説は、ドストエフスキーの処女作であり、都会の吹きだまりに住む人々の孤独と屈辱を訴え、彼らの人間的自負と社会的卑屈さの心理的葛藤を描いている。

「写実的ヒューマニズム」の傑作と絶賛されて、文豪の名を一時に高めた作品である。

Amazon商品紹介ページより

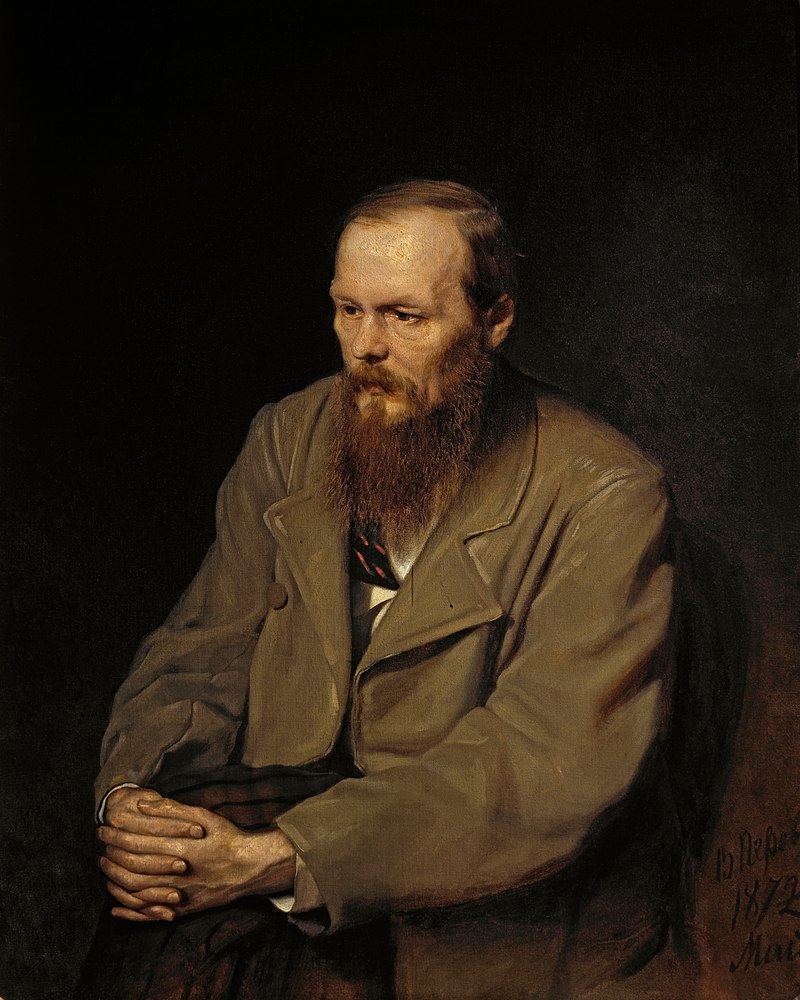

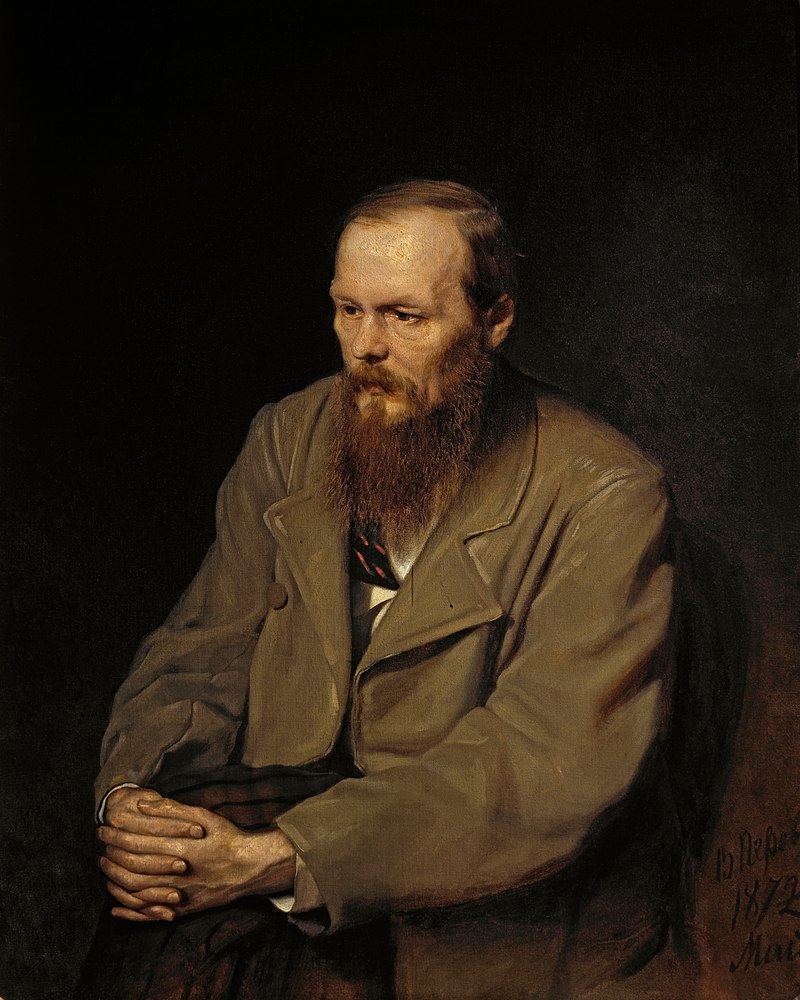

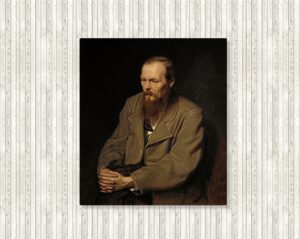

フョードル・ドストエフスキー(1821-1881)Wikipediaより

フョードル・ドストエフスキー(1821-1881)Wikipediaより

ドストエフスキーはサンクトペテルブルグに住むうだつの上がらない貧しい役人を主人公に、薄幸の乙女ワーリンカとの悲しい恋の物語を描きました。

この小説はあまりによくできていたため、文壇にものすごいセンセーションを起こすことになりました。完成作を友人のグリゴローヴィチに見せると彼は感動し、すぐに詩人ネクラーソフに紹介し、その彼もこの作品に驚き、文壇の大御所ベリンスキーのところに駆けつけます。その時の顛末はロシア文学界の有名なエピソードとして今も語り継がれています。巻末の解説にはその時の様子を次のように書いています。

『貧しき人びと』に感動したネクラーソフが当時の大批評家べリンスキーの許を訪れ、「新しいゴーゴリがあらわれました」と叫んだとき、相手は「君たちのところではゴーゴリがキノコのように生えてくるんだから」とはじめは取りあってくれなかったが、いざその作品を読みだすや、べリンスキー自身すっかり興奮してしまい「さあ、連れてきてくれ、早くその人を連れてきてくれたまえ」とネクラーソフに頼んだという。翌日、ドストエフスキーはべリンスキーの前にあらわれ、「君はきっと偉大な作家になれるでしょう」と太鼓判をおされた。これはロシア文学史上有名なエピソードであるが、ドストエフスキー自身もこの時の感動を生涯忘れなかったようである。

新潮社、木村浩訳『貧しき人びと』P256

ゴーゴリとは当時ロシアで最も人気のあった作家の一人です。そのゴーゴリに匹敵する作家が現れたぞ!とベリンスキーのもとで大騒ぎになったのです。

それほど『貧しき人びと』はセンセーショナルな作品だったのです。

感想

ドストエフスキーのデビュー作『貧しき人びと』。

この作品を初めて読んだ時、私は正直その面白さがまったくわかりませんでした。

うだつの上がらない小役人が、自分が何をしてもうまくいかない理由をくどくど自己弁護し続け、恋する女の子が苦しんでいるのに酒に溺れてまた失敗したり・・・

私はまったくこの主人公に同情できませんでした。この男のダメさ加減にうんざりしてしまったのです。

ですが、他のドストエフスキー作品や参考書を読み、さらにはこの小説にとてつもなく影響を与えたゴーゴリの『外套』という作品を読んだ後にこの作品を読み直すと、驚くべき変化がありました。

『貧しき人びと』がものすごく面白く感じられるようになったのです。

これは特にゴーゴリの『外套』を読んだことが大きかったです。

あわせて読みたい

ゴーゴリ『外套』あらすじと感想~小官吏の悲哀に満ちた日々~ドストエフスキー『貧しき人びと』に直結

『外套』はドストエフスキーを理解する上でも非常に重要な作品と言えます。

また当時のロシア社会を知る上でも興味深い作品です。ロシアの小役人たちの生態をゴーゴリはユーモアを交えて語っています。

ドストエフスキーは『外套』を下敷きに彼独自の物語を書き始めます。それが彼のデビュー作『貧しき人びと』だったのです。

『外套』は『貧しき人びと』と同じくペテルブルグのうだつの上がらない小役人の苦悩の物語です。

ゴーゴリはその小役人の生態をカメラで撮影したかのごとく、外側から精密に描いていきます。そこにはどこかゴーゴリ流のユーモアが込められています。

しかし同じうだつの上がらない小役人を主役にした『貧しき人びと』でドストエフスキーはある革命を起こします。

ゴーゴリが外側から主人公を描写したのに対し、ドストエフスキーは書簡体という形式を利用し、主人公にその苦しい内面、追い詰められた人間の心の叫びを語らせたのです。言い換えれば、ドストエフスキーは主人公の小役人の内面に乗り移ったのです。解説ではこのことについて次のように述べています。

作者はマカール・ジェーヴシキンの口をかりて、ゴーゴリの『外套』に反撥し、プーシキンの『駅長』には好感を表明している。ゴーゴリの描いた哀れなアカーキー・アカーキェヴィチの悲劇はドストエフスキーの目ざした「ちっぽけな人間」の深刻な痛みが感じられないように思われたからであろう。この作品がゴーゴリの『外套』のパロディーといわれる理由もそこにある。

新潮社出版、木村浩訳『貧しき人びと』P259

貧しく、虐げられた小役人の心の叫びがドストエフスキーの筆によってついに明らかにされたのです。

『外套』を読んだことでなぜドストエフスキーがうだつの上がらない小役人を主人公に据えたのか。そしてなぜこんなだめだめな男なのかということがストンと入ってきたのです。

そうすると不思議と彼のダメさ加減にも自然と同情できるようになってきます。そして彼の幸せを祈らずにはいられなくなります。

この小説は『外套』とセットでこそ、その真価が現れるのではないかと思います。

中編小説ということでドストエフスキーの五大長編と比べると手頃で手に取りやすい作品であるのですが、ドストエフスキーの入門としていきなりこれを読むと理解するのはなかなか難しいかもしれません。

ある程度の前知識が必要とされますが、逆に言えばそれさえあればドストエフスキーの貧しい人や虐げられた人への優しさ、愛情がこの作品では感じられます。

ドストエフスキーの原点とも言える作品です。有名な『罪と罰』や『悪霊』、『カラマーゾフの兄弟』などとはまた少し違うドストエフスキーを知ることができます。そういった意味でもおすすめの作品です。

以上、「ドストエフスキーのデビュー作『貧しき人びと』あらすじと感想~貧しくも美しい心を持つ2人の恋の物語 」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

貧しき人びと (新潮文庫)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

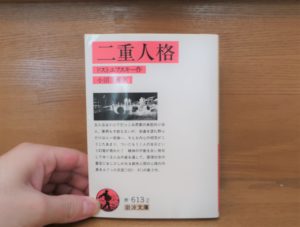

ドストエフスキー『二重人格(分身)』あらすじと感想~自意識過剰男が狂気にまっしぐら。私のお気に入...

個人的には私はこの作品が大好きです。

初めて読んだ時は新ゴリャートキンの存在に混乱してしまいましたが、もう一度じっくり読んでいくと主人公の旧ゴリャートキンにとても感情移入してしまいました。

彼はたしかに不器用で世渡り下手で卑屈な言動を繰り返すのですが、世渡り上手なイケてる人間にはない魅力が彼にはあるのです。

私はそうした旧ゴリャートキンに共感を覚えます。

『二重人格』は『罪と罰』や『カラマーゾフの兄弟』といった長編作品とはまた違った魅力がいっぱいの作品です。

関連記事

あわせて読みたい

ドストエフスキーおすすめ作品7選!ロシア文学の面白さが詰まった珠玉の名作をご紹介!

ドストエフスキーといえば『罪と罰』や『カラマーゾフの兄弟』など文学界では知らぬ者のない名作を残した圧倒的巨人です。彼は人間心理の深層をえぐり出し、重厚で混沌とした世界を私達の前に開いてみせます。そして彼の独特な語り口とあくの強い個性的な人物達が織りなす物語には何とも言えない黒魔術的な魅力があります。私もその黒魔術に魅せられた一人です。

この記事ではそんなドストエフスキーのおすすめ作品や参考書を紹介していきます。またどの翻訳がおすすめか、何から読み始めるべきかなどのお役立ち情報もお話ししていきます。

あわせて読みたい

ドストエフスキー年表と作品一覧~ドストエフスキーの生涯をざっくりと

この記事ではドストエフスキー作品一覧と彼の生涯を簡潔にまとめた年表を掲載します。

ドストエフスキーの生涯は簡易的な年表では言い尽くせない波乱万丈なものです。特にアンナ夫人とのヨーロッパ外遊の頃は賭博に狂った壮絶な日々を送っています。

ドストエフスキー作品は彼の生涯とも密接な関係を持っています。彼の生涯を知ることは作品を知る上でも非常に大きな助けとなるのではないでしょうか。

あわせて読みたい

「なぜ僧侶の私がドストエフスキーや世界文学を?」記事一覧~親鸞とドストエフスキーの驚くべき共通点

親鸞とドストエフスキー。

平安末期から鎌倉時代に生きた僧侶と、片や19世紀ロシアを代表する文豪。

全く関係のなさそうな2人ですが実は重大なつながりがあるとしたらいかがでしょうか。

このまとめ記事ではそうした私とドストエフスキーの出会いと、なぜ僧侶である私がドストエフスキーを学ばなければならないのかを紹介しています。

あわせて読みたい

おすすめドストエフスキー解説書一覧~これを読めばドストエフスキー作品がもっと面白くなる!

この記事ではこれまで紹介してきましたドストエフスキー論を一覧できるようにまとめてみました。

それぞれの著作にはそれぞれの個性があります。

また、読み手の興味関心の方向によってもどの本がおすすめかは変わってくることでしょう。

簡単にですがそれぞれのドストエフスキー論の特徴をまとめましたので、少しでも皆様のお役に立てれば嬉しく思います。

あわせて読みたい

ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧~小説に込められたドストエフスキーの宗教観とは

ドストエフスキーとキリスト教は切っても切れない関係です。

キリスト教と言えば私たちはカトリックやプロテスタントをイメージしてしまいがちですが、ドストエフスキーが信仰したのはロシア正教というものでした。

そうした背景を知った上でドストエフスキーを読むと、それまで見てきたものとは全く違った小説の世界観が見えてきます。

キリスト教を知ることはドストエフスキーを楽しむ上で非常に役に立ちます。

あわせて読みたい

『ロシア正教古儀式派の歴史と文化』~ドストエフスキーは無神論者で革命家?ドストエフスキーへの誤解...

この記事では「ドストエフスキーは無神論者であり、革命思想を持った皇帝暗殺主義者だった」という説について考えていきます。

これは日本でもよく聞かれる話なのですが、これはソ連時代、ソ連のイデオロギー下で発表された論説が基になっていることが多いです。

この記事ではなぜそのようなことになっていったのかもお話ししていきます。

あわせて読みたい

プーシキン『青銅の騎士』あらすじと感想~ゴーゴリ・ドストエフスキーの「ペテルブルグもの」の元祖

『青銅の騎士』が後のロシア人作家に与えた影響は並々ならぬものがあります。

こうした文学的な影響力もさることながら、ひとつの読み物としてもとても面白い作品です。さすがプーシキンの傑作と呼ばれるだけあります。

プーシキンらしく簡潔かつ研ぎ澄まされた表現でどんどん物語が動いていきます。現実と幻想が絶妙に入り混じったプーシキンの世界観がいかんなく発揮されています。

あわせて読みたい

ゴーゴリ『ネフスキイ大通り』あらすじと感想~ゴーゴリの「ペテルブルクもの」の始まり

この作品はサンクトペテルブルクで最も賑わうメインの大通りである「ネフスキイ大通り」を舞台にした物語です。

ネフスキイ通りは不思議な魅力を持った通りで、誰しもがこの通りにうっとりさせられてしまうとゴーゴリは言います。

しかしこの華やかな通りに騙されてはいけない。ここではあらゆる不思議なことが起こるのだと彼は言い、物語が始まっていきます。

ゴーゴリはこの作品をきっかけにいくつもの「ペテルブルクもの」を執筆していくことになります。

あわせて読みたい

プーシキン『駅長』あらすじと感想~『カラマーゾフ』のあの名シーンはここから来ていた!?

かつて私は『カラマーゾフの兄弟』の「スネギリョフがもらった金を踏みつける有名なシーン」を初めて読んだ時、「なんでドストエフスキーはこんなことを思いつけるのだろう!なんて化け物なんだ!」と学生ながらに感動したものでした。

ですがそのシーンに似たシーンがまさに、この作品にあったのです。若い頃から暗記するまでに読みふけっていたプーシキンからこういう風にドストエフスキーはインスピレーションを受けていたのです。これは衝撃でした。

あわせて読みたい

ドストエフスキーの最高傑作『カラマーゾフの兄弟』あらすじと感想~神とは?人生とは?自由とは?

『カラマーゾフの兄弟』が発表されてから120年。これだけの月日が経っても変わらずに多くの人から愛され続けているのはそれなりの理由があります。

この物語が持つ魅力があるからこそ、読者に訴えかける何かがあるからこそ、こうして読み継がれているのだと思います。

『カラマーゾフの兄弟』はドストエフスキー作品の中でも私が最も好きな、そして思い入れのある作品です。

長編小説ということでなかなか手に取りにくい作品ではありますが、心の底からおすすめしたい作品です。

あわせて読みたい

ドストエフスキー『悪霊』あらすじと感想~革命家達の陰惨な現実を暴露したドストエフスキーの代表作

この作品の持つ魔術的な力は計り知れません。

あくが強い人物たちが一つの舞台でぶつかり合い、自らの存在を主張し合います。

まさに「悪霊」に憑りつかれたごとく、悪役たちは巧妙にそして残酷に社会を混乱に陥れていきます。その過程があまりにリアルで、読んでいてお腹の辺りがグラグラ煮え立ってくるような感情が私の中に生まれてくるほどでした。

やがてそれは生きるか死ぬかの究極の思想対決へと進んで行き、一体これからどうなるのか、彼らの心の中で何が起こっているのかと一時も目が離せぬ展開となっていきます。

これは恐るべき作品です

あわせて読みたい

ドストエフスキー『白痴』あらすじと感想~あのトルストイも絶賛した名作!ドストエフスキーによるキリ...

「無条件に美しい人間」キリストを描くことを目指したこの作品ですが、キリスト教の知識がなくとも十分すぎるほど楽しむことができます。(もちろん、知っていた方がより深く味わうことができますが)

それほど小説として、芸術として優れた作品となっています。

『罪と罰』の影に隠れてあまり表には出てこない作品ですが、ドストエフスキーの代表作として非常に高い評価を受けている作品です。これは面白いです。私も強くおすすめします。

あわせて読みたい

ドストエフスキーの代表作『罪と罰』あらすじと感想~ドストエフスキーの黒魔術を体感するならこの作品

ドストエフスキーがこの小説を書き上げた時「まるで熱病のようなものに焼かれながら」精神的にも肉体的にも極限状態で朝から晩まで部屋に閉じこもって執筆していたそうです。

もはや狂気の領域。

そんな怪物ドストエフスキーが一気に書き上げたこの作品は黒魔術的な魔力を持っています。

百聞は一見に如かずです。騙されたと思ってまずは読んでみてください。それだけの価値があります。黒魔術の意味もきっとわかると思います。これはなかなかない読書体験になると思います。

コメント