目次

死の収容所アウシュヴィッツを訪れる①~ホロコーストから学ぶこと 僧侶上田隆弘の世界一周記―ポーランド編④

4月14日。

いよいよ今日はポーランド最大の目的地、アウシュヴィッツに向かう。

幸い、朝から天候にも恵まれ、前日までの凍てつくような寒さも少し和らいだようだ。

クラクフのバスターミナルからバスでおよそ1時間半。

アウシュヴィッツ博物館前で降車する。

向こうに見えるレンガ造りの建物が入場棟になっている。

ここから先がアウシュヴィッツ収容所だ。

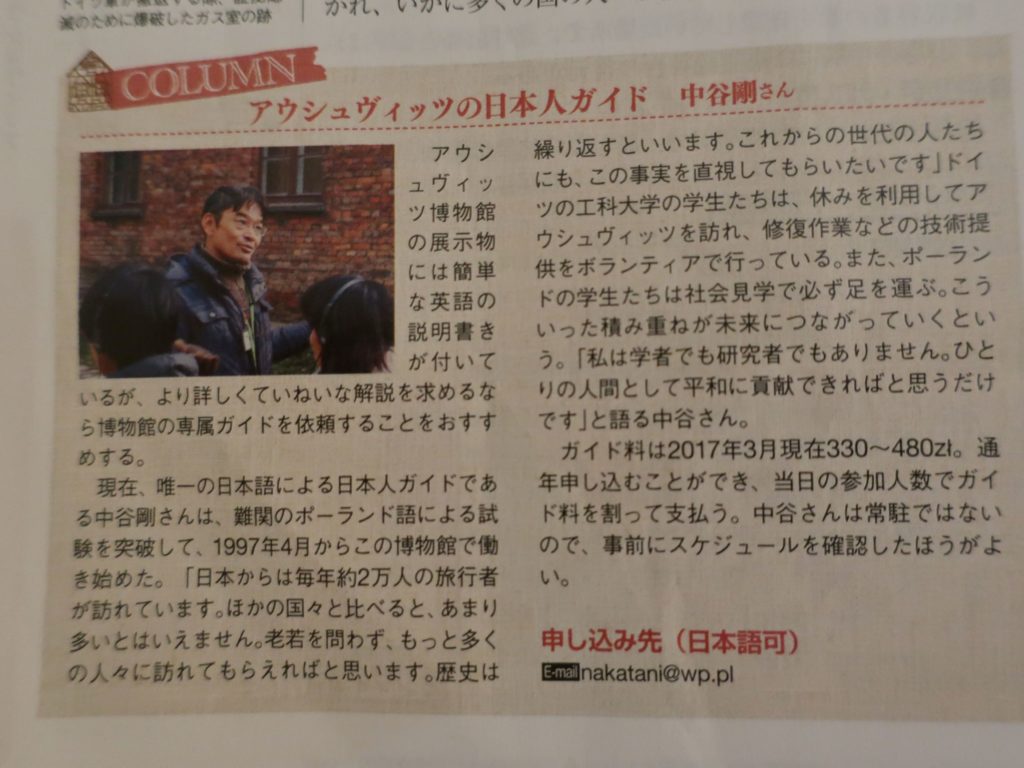

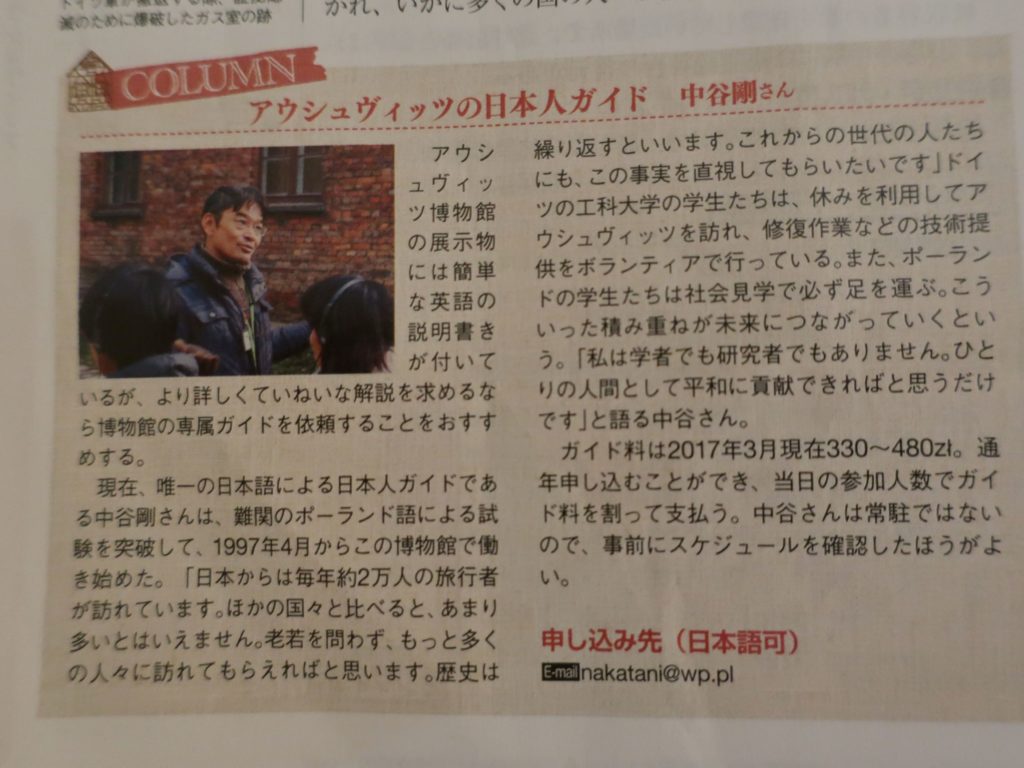

『地球の歩き方』より抜粋

『地球の歩き方』より抜粋

そして今回、こちらの記事に書かれているように、アウシュヴィッツで唯一の公認の日本語ガイド、中谷剛さんによるツアーにぼくは参加することにしたのだ。

参加者は20名弱。

思っていたよりたくさんの日本人がここを訪れていて驚いた。

入場棟を出るとそこはもうアウシュビッツ収容所。

早速中谷さんからこの場所についての説明を受ける。

アウシュヴィッツという地名はもともとここには存在していなかった。

オシフィエンチムというポーランドの地名をドイツ風に読ますとアウシュヴィッツという呼び方になるらしい。

他の文化をドイツ文化で塗りつぶそうという考え方がすでにこの時点で現れている。

そしてこの道を右に曲がると、すぐそこには有名な門がぼく達を待ち受けている。

「ARBEIT MACHT FREI」

「働けば自由になる」

実際にここで働いて生還した人はほとんどいないという。

あまりに過酷な環境での重労働で、ほとんどの人間は力尽きてしまうのだ。

あるいは、ガス室送りで・・・

中に入っていくと、当時使われていた建物がほとんど残っていることがわかる。

そして現在この建物群は博物館として利用され、当時の写真や遺物、資料を展示している。

ここにはあまりに多くの情報があった。

そして中谷さんの言葉はその一つ一つがぼくらに問いを投げかけてくるようだった。

「どうしてこういうことが起こってしまったのか」

「どうしてそれを防げなかったのか」

「あなたもそうなりかねないものを確実に持っています」

目の前の展示を見ながら語る中谷さんの言葉に、ぼくらは絶句するしかなかった。

なぜぼくがここまで、具体的に何が展示されていて、何がここで起こっていたのかをほとんど話さなかったかというと、伝えきれないほどのことがここにはあったということを伝えたかったからだ。

すべてのことをここでお話しすることはできない。

だが、その中でもぼくが特に印象に残った展示の一つをここでお話しさせて頂きたいと思う。

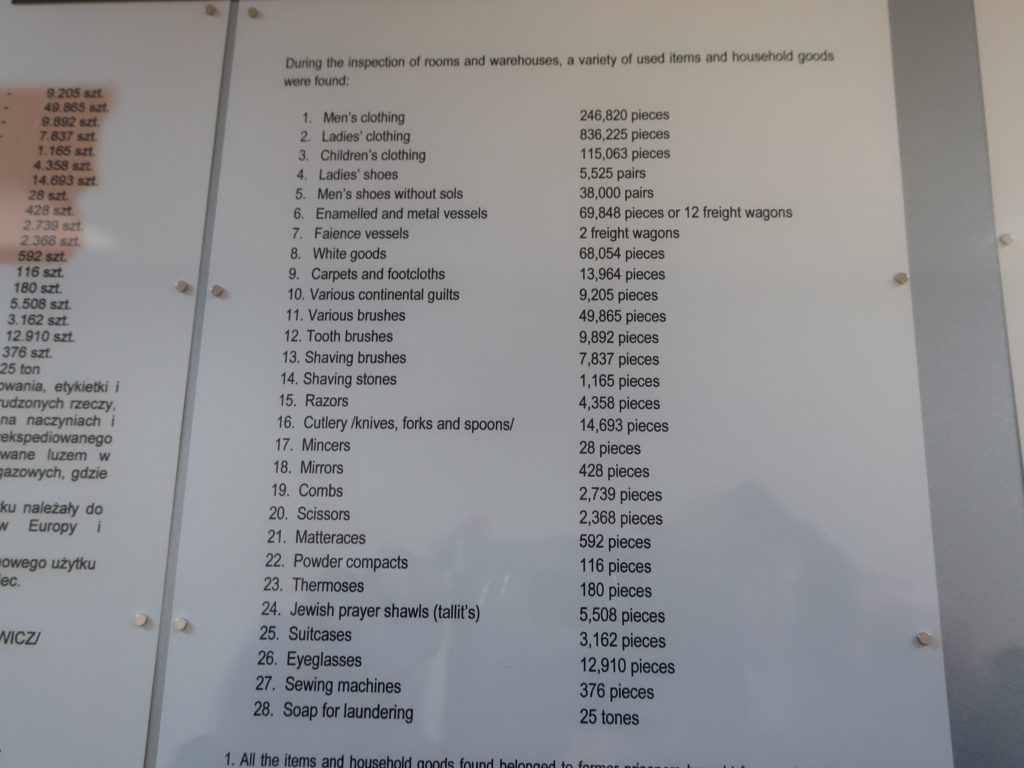

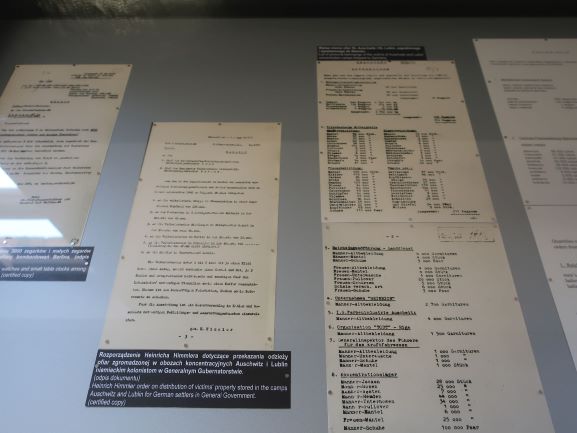

これは、あるものについて書かれたリスト。

何のリストか、みなさんお分かりになられるだろうか。

見にくいのでこちらの写真を見て頂ければよりわかりやすいかもしれない。

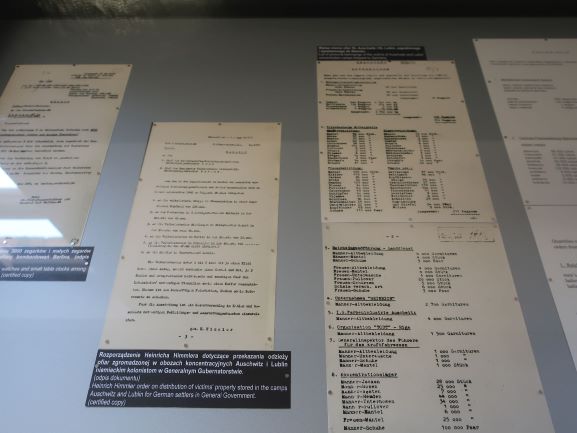

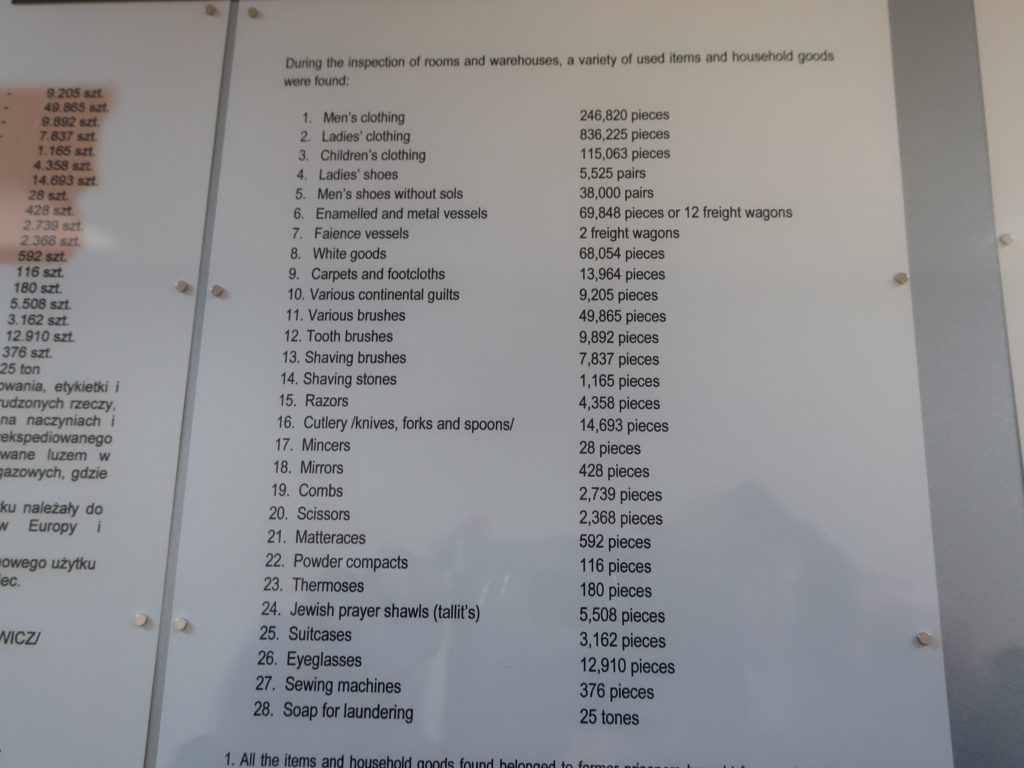

そう。これはナチスがユダヤ人から押収したもののリストだ。

先の写真がナチスによって実際に作られたリスト。次の写真は収容所を解放したソ連によって改めて作成されたリストだ。

ソ連のリストのほうが見やすいのでそちらを見ていきたい。

1番上は「Men’s clothing 246,820 pieces」

2番目は「Ladies’ clothing 836225 pieces」

つまり、「男性服、24万6820着」、「女性服、83万6225着」を押収したと、ここまで丁寧にナチスは記録していたのだ。

でも、想像してみてほしい。

書面上の数字の意味するところを・・・

ソールのない紳士靴も38000人分と記されている。

書面の文字上では色や形も何も感じられない。

それはただの文字だ。記号だ。

でも、これを見てほしい。

アウシュヴィッツに残されていた靴。

これは押収されて、売り物にならないと廃棄されていたものだ。

それが発見されて今こうしてぼく達の目の前に展示されている。

文字の力は恐ろしい。

文字はすべてを抜き取ってしまう。

一人一人が生きてきた人生も、そこに込められた思いや歴史も。

「Men’s shoes without sole 38,000 pairs」

これで終わり。

そこからは一人一人の人生などまるで浮かび上がってこない。

ナチスがここまで大量の人を殺せたのも、この文字の力、数字の力、記号の力によるものが非常に大きい。

ナチス兵も一人一人は人間だ。

生身の人間を躊躇なく殺し続けるのはいくらナチスとはいえ、多大な精神的な負荷を現場の兵士にかけることになる。

それを軽減するものとして、言葉の力が利用されたのだ。

それはナチス上層部が示した、現場のナチス兵に対する優しさ、心配りなのである。

こんなに恐ろしい優しさ、心配りがあるだろうか。

人殺しの負担を軽減させるという優しさ・・・

ぼくはそのことに戦慄を覚えた。

そして言葉、文字の持つ力にも・・・

続く

次の記事はこちら

あわせて読みたい

死の収容所アウシュヴィッツを訪れる②~ナチスとユダヤ人の処遇 ポーランド編⑤

ナチスがユダヤ人をどのように扱ったのかというのは博物館の展示でも大きなテーマとして取り上げられています。

「人間の本質が極めて特異な形で現れたのがホロコースト。」

エルサレムの「ヤド・ヴァシェム」でガイドさんが言っていた言葉です。

だからこそ、ここアウシュヴィッツで学んだことを「ここで悲惨なことがあったのだ」で終わらせてはなりません。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

クラクフ聖マリア教会の高層建築と鳴り響くラッパの音 ポーランド編③

前回の記事に引き続き、クラクフ旧市街の聖マリア教会について、もう少し考えていきましょう。

改めて紹介しますが、この教会は1222年に建てられ、塔の高さは82mにもなる堂々たる建築です。

今回の記事ではこの教会にまつわるエピソードをご紹介していきます。

関連記事

あわせて読みたい

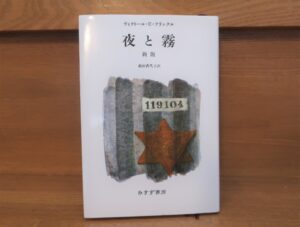

フランクル『夜と霧』あらすじと感想~生きるとは何かを問うた傑作!ドストエフスキーとのつながりも

前回の記事でご紹介したワシーリー・グロスマンの『トレブリンカ収容所の地獄』では絶滅収容所の悲惨さが描かれたのに対し、『夜と霧』では強制収容所という極限状態においてどのように生き抜いたのか、そしてそこでなされた人間分析について語られていきます。

この本は絶望的な状況下でも人間らしく生き抜くことができるという話が語られます。収容所という極限状態だけではなく、今を生きる私たちにとっても大きな力を与えてくれる本です。

あわせて読みたい

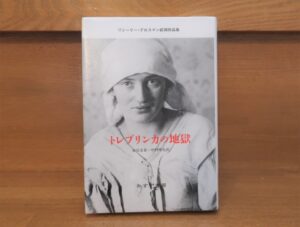

ワシーリー・グロスマン『トレブリンカの地獄』あらすじと感想~ナチスの絶滅収容所の惨劇を赤軍ユダヤ...

グロスマンの描いたトレブリンカは絶滅収容所といわれる収容所です。ここはそもそも大勢の人を殺害するために作られた場所です。そこに移送された者で生存者はほとんどいません。移送された人々は騙され、強制され、追い立てられ、次第に自分の運命を悟ることになります。そして圧倒的な暴力の前で無力なまま殺害されていきます。これはまさにフランクルの言う地獄絵図です。グロスマンはフランクルの描かなかった地獄を圧倒的な筆で再現していきます。『夜と霧』と一緒に読むと、よりホロコーストの恐ろしさを体感することになります。

ホロコーストを学ぶ上でこの本がもっとフォーカスされてもいいのではないかと心から思います。

あわせて読みたい

V・ザスラフスキー『カチンの森 ポーランド指導階級の抹殺』あらすじと感想~ソ連が隠蔽した大量虐殺事...

アウシュヴィッツのホロコーストに比べて日本ではあまり知られていないカチンの森事件ですが、この事件は戦争や歴史の問題を考える上で非常に重要な出来事だと私は感じました。

国の指導者、知識人層を根絶やしにする。これが国を暴力的に支配する時の定石であるということを学びました。非常に恐ろしい内容の本です。ぜひ手に取って頂ければなと思います。

あわせて読みたい

神野正史『世界史劇場 ナチスはこうして政権を奪取した』あらすじと感想~ヒトラーの権力掌握の過程を知...

民主主義であったはずのドイツがなぜ全体主義へと突き進んでいったのか。

これは日本においても当てはまる事象です。

ナチスを学ぶことは私達の歴史を学ぶことにもつながります。

この本ではいつものごとく、神野氏の絶妙な解説で進んで行きます。とにかく面白く、読みやすいです。ドイツの流れをまずは知りたいという方には非常におすすめな1冊となっています。

あわせて読みたい

ポーランド旅行記おすすめ記事一覧~アウシュヴィッツを訪ねて【僧侶上田隆弘の世界一周記】

アウシュヴィッツは、私の中で「宗教とは何か、人間とは何か」という問いを考える上で絶対に行ってみたいと思っていた場所でした。

私はユダヤ人が建国したイスラエルという国を見た直後にこの国を訪れることになりました。これはアウシュヴィッツを考える上で非常に重要な意味があったと私は感じています。

ポーランド編ではそんな私が目で見て、全身で感じたアウシュビッツを僧侶ならではの視点でお話ししていきます。

あわせて読みたい

アウシュヴィッツのガス室で感じた恐怖~「普通であること」の恐さに戦慄する ポーランド編⑥

アウシュヴィッツに実際に行って、私はどんな思いを抱くのだろうか。

旅の前にはそんなことをよく考えていた。

では、実際私はここに来て何を感じたのか?

それは「何も感じないこと」の恐怖であった。アウシュヴィッツは「普通の場所」だった。だがそのことに私は戦慄を感じたのでした

あわせて読みたい

アウシュヴィッツと『歎異抄』~親鸞の言葉に聴く ポーランド編⑦

アウシュヴィッツはあまりに強烈な体験だった・・・

しばらくは何もする気が起きませんでした。

いや、何もできなかったと言う方が正しいのかもしれません。

ですが、そんな空っぽになってしまったかのような頭の中に、ふとよぎるものがありました。

「さるべき業縁のもよほさば、いかなるふるまいもするべし」

そう。以前エルサレムのホロコースト記念館、ヤド・ヴァシェムの記事でもご紹介した『歎異抄』の言葉でした。

あわせて読みたい

ユダヤ教の聖地~嘆きの壁に触れる イスラエル編③

オリーブ山からエルサレムの街を眺めた私は、いよいよ城壁内の旧市街へと足を踏み入れます。

そして私が最初に訪れたのはユダヤ教の聖地、嘆きの壁。

私はここで不思議な感覚を感じたのでありました。

あわせて読みたい

ユダヤ教の安息日、エルサレムの嘆きの壁の祈りに心が震えた! イスラエル編⑨

ユダヤ教徒にとって、毎週金曜夕方から土曜日の夕方までは安息日あるいはシャバットと呼ばれる特別な1日。

そしてシャバットの夜、すなわち金曜の夜は嘆きの壁でのお祈りはピークを迎えます。

というわけで、私もその夜、嘆きの壁に行ってみることにしたのでした。

そしてそこで私はその祈りに度肝を抜かれたのでありました。この記事ではその時の体験をお話ししています。

あわせて読みたい

マサダ要塞とエルサレム陥落の歴史~ユダヤ人迫害の悲劇と殉教の物語 イスラエル編⑪

この記事ではイスラエルの砂漠にある世界遺産マサダ要塞を紹介していきます。

マサダ要塞はエルサレムから車で1時間半弱、エルサレムの南側にある要塞です。そのすぐそばには死海があり、エルサレムからの道はこの死海に沿って進むことになります。

ユダヤ教の聖地であるこのマサダ要塞、ここはユダヤ人とローマ帝国の歴史を知る上でも非常に重要な地です。

あわせて読みたい

エルサレム・ホロコースト記念館(ヤド・ヴァシェム)を訪ねて イスラエル編⑭

イスラエルの次の目的地はポーランドのクラクフ。そう、私はこの後アウシュビッツを見に行くのです。この記事ではそんなヤド・ヴァシェムでの体験をお話ししていきます。

あわせて読みたい

ベツレヘムとパレスチナ自治区~分離壁に囲まれた町 イスラエル編⑯

この日、私はエルサレムから移動し、パレスチナ自治区のベツレヘムへと向かいました。

ベツレヘムはキリスト降誕の地として有名ですが、今この街はイスラエルによって完全に隔離された街となっています。

私はその分離壁を目の前にし、パレスチナ問題の根深さを痛感することとなりました。

あわせて読みたい

ボスニア紛争で起きた惨劇、スレブレニツァの虐殺の地を訪ねて ボスニア編⑩

2019年4月29日、私は現地ガイドのミルザさんと二人でスレブレニツァという町へと向かいました。

そこは欧州で戦後最悪のジェノサイドが起こった地として知られています。

現在、そこには広大な墓地が作られ、メモリアルセンターが立っています。

そう。そこには突然の暴力で命を失った人たちが埋葬されているのです。

私が強盗という不慮の暴力に遭った翌日にこの場所へ行くことになったのは不思議な巡り合わせとしか思えません。

私は重い気持ちのまま、スレブレニツァへの道を進み続けました。

あわせて読みたい

近いのに絶望的に遠い聖地…ベツレヘムの丘とエルサレム新市街 イスラエル編⑳

マルサバ修道院からの帰り道、見晴らしの良い丘に立ち寄りました。向こうに見えるのはエルサレムの街並みです。

そこでガイドさんが言った言葉に私は凍り付いてしまいました。

そしてエルサレムに帰った後、私は改めてパレスチナ問題について考えたのでありました。

コメント