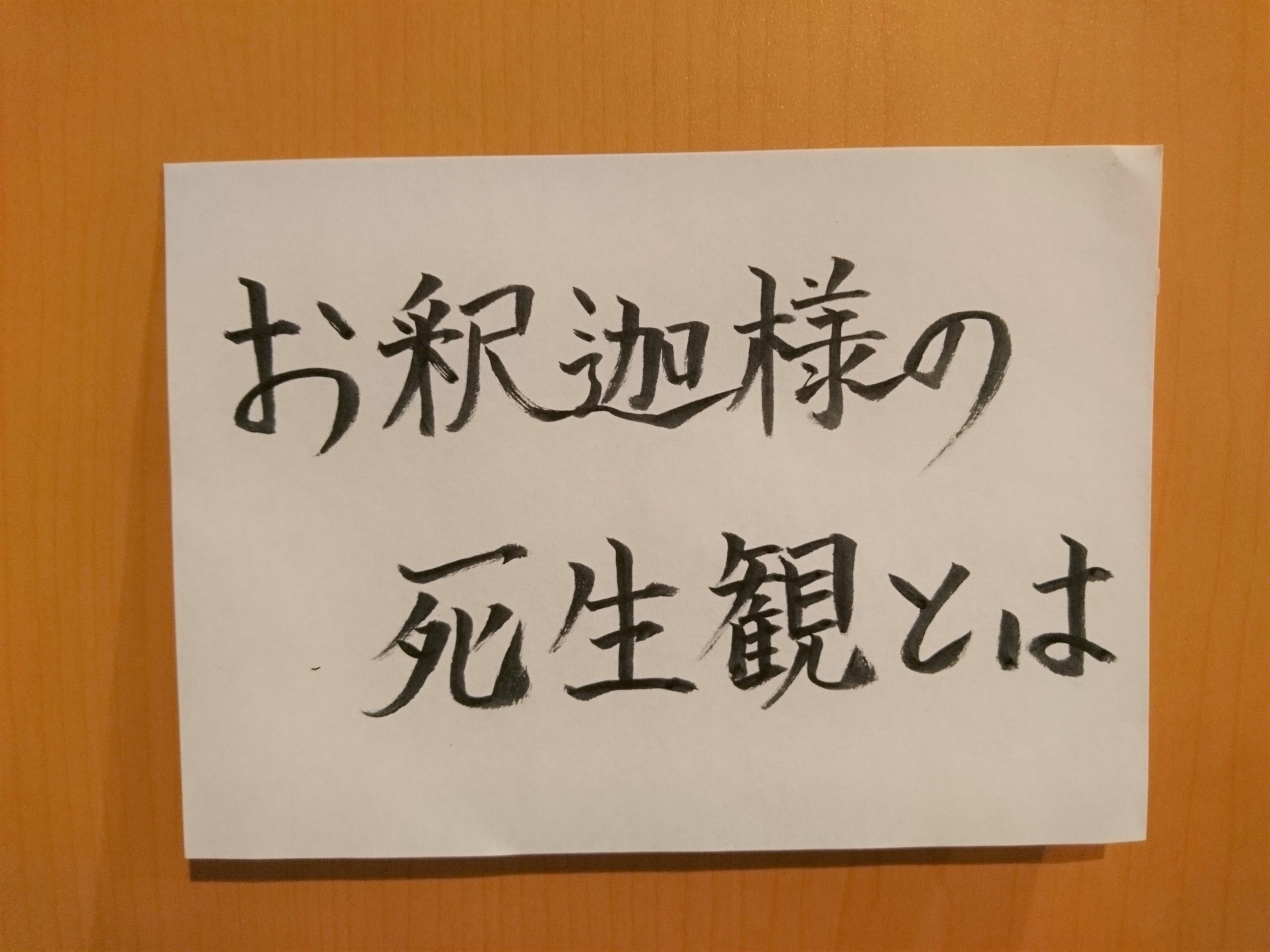

「すべての者は必ず死に至る」―お釈迦様の死生観とは~お釈迦様のことばに聴く

「すべての者は必ず死に至る」―お釈迦様の死生観とは~お釈迦様のことばに聴く

みなさんこんにちは。新年1月もあっという間に終わり2月が始まりましたね。

さて、本日のテーマはお釈迦様の死生観です。お釈迦様は死についてどのように考えておられたのか、今回はそれが説かれた詩句を読んでいきたいと思います。

今までと比べて読む詩句はかなり増えますが、今回は「死」という私たちにとって大きなテーマであります。お釈迦様の声をじっくりと聴いて参りましょう。

五七四 この世における人々の命は、定まった相なく、どれだけ生きられる解らない。惨ましく、短くて、苦悩をともなっている。

五七五 生まれたものどもは、死を遁れる道がない。老いに達しては、死ぬ。実に生あるものどもの定めは、このとおりである。

五七六 熟した果実は早く落ちる。それと同じく、生まれた人々は、死なねばならぬ。かれらにはつねに死の怖れがある。

五七八 若い人も壮年の人も、愚者も賢者も、すべて死に屈服してしまう。すべての者は必ず死に至る。

五七九 かれらは死に捉えられてあの世に去って行くが、父もその子を救わず、親族もその親族を救わない。

五八〇 見よ。見まもっている親族がとめどなく悲嘆に暮れているのに、人は屠所に引かれる牛のように、一人ずつ、連れ去られる。

五八二 汝は、来た人の道を知らず、また去った人の道を進まない。汝は(生と死の)両極を見きわめないで、いたずらに泣き悲しむ。

五八四 泣き悲しんでは、心の安らぎは得られない。ただかれにはますます苦しみが生じ、身体がやつれるだけである。

五八五 みずから自己を害いながら、身は瘠せて醜くなる。そうしたからとて、死んだ人々はどうにもならない。嘆き悲しむのは無益である。

五八六 人が悲しむのをやめないならば、ますます苦悩を受けることになる。亡くなった人のことを嘆くならば、悲しみに捕われてしまったのだ。

五八七 見よ。他の〔生きている〕人々は、また自分のつくった業にしたがって死んで行く。かれら生あるものどもは死に捕われて、この世で慄えおののいている。

五八八 ひとびとがいろいろと考えてみても、結果は意図とは異なったものとなる。壊れて消え去るのは、このとおりである。世の成りゆくさまを見よ。

五八九 たとい人が百年生きようとも、あるいはそれ以上生きようとも、終には親族の人々から離れて、この世の生命を捨てるに至る。

五九〇 だから〔尊敬さるべき人〕の教えを聞いて、人が死んで亡くなったのを見ては、「かれはもうわたしの力の及ばぬものなのだ」とさとって、嘆き悲しみを去れ。

中村元訳『ブッダのことば』「第三、大いなる章、八、矢 p129~131」

さて、長々と引用してみましたがみなさんいかがでしょうか。

今回読んできた「大いなる章、八、矢」の節はほとんどの詩句がこのように死にまつわる言葉が説かれています。

お釈迦様が死をどのように考えているのか、そのことが端的に描かれています。

やはりお釈迦様は現実をありのままに観ようとします。

「人は死ぬ。いつかは必ず死ぬ。それは道理である。だから悲しむ必要はない。」

当たり前のようではありますが、私たちはその当たり前を心の底では到底納得することができません。

「そりゃ私だっていつかは死ぬだろうさ。今ではないけどね。」

そうして死に対してなるべく目を背け、違うものを見ようとします。

しかし、いざ身近な大切な存在が命を失ったり、自分自身の死が見えてくると途端に恐れおののき悲嘆に暮れることになるのです。

死は必ずやってくる。しかもそれは一人一人私たちを連れ去っていく。

しかもその度にどんなに嘆き悲しんでも、牛が屠殺場に引かれていくように一人また一人と引かれていく。私たちはその後姿をただ呆然と見送ることしかできません。

行かないで・・・!お願いだから・・・!

泣き叫び、いくら帰ってくることを哀願しても、命終えた人は二度と帰ってきません。行かないでくれ・・・と必死に伸ばした手も哀れにも空を掴むことになってしまうのです。

これがこの世の儚い現実です。

ですがお釈迦様は大切な人が亡くなった時、あるいは自らの命が尽きんとしている時も悲しむなと仰られます。

どうでしょう。ずいぶんと非情といいますか、悲しむななんて言われてもそんなの寂しいじゃないかと思ってしまいませんか?

私もお釈迦様のこういう言葉を読んだ時そう思いました。

しかしお釈迦様はただ単に冷徹非情に人間の命を見ていたわけではありません。

すべては私たちの目を開かせるためにあえてこうお話ししているのです。

ここで大切なのは、お釈迦様が

五八五 みずから自己を害ないながら、身は瘠せて醜くなる。そうしたからとて、死んだ人々はどうにもならない。嘆き悲しむのは無益である。

五八六 人が悲しむのをやめないならば、ますます苦悩を受けることになる。亡くなった人のことを嘆くならば、悲しみに捕われてしまったのだ。

と仰っているところにあるように私は思います。

と言いますのも、お釈迦様は決して単に悲しむなと言っているのではないということです。

人が亡くなったことに対する悲しみの感情は、心の底から自然と湧いてくる感情です。

しかし、その悲しみに捕われて、自分で悲しもうとしてしまうところに人間の落とし穴があります。

悲しむために悲しもうとし、自分の心と体を傷つけていく。

そこに、はじめに感じていた悲しみとはまったく異質な悲しみが生じてくるのです。

自分の内から湧いてきた悲しみは無意識の自然な悲しみです。

しかし悲しむために嘆き悲しむ悲しみは自らが意図的に作り出した悲しみです(自分ではそれが意図的だとは気づけません)。

この悲しみは人を傷つけます。

お釈迦様は、そのような悲しみは超えていかなければならないと仰るのです。

もちろん、お釈迦様の理想はこの世の儚き無常の世を悟り、そもそも悲しむことのないほどの心の平安を得ることです。しかし、全ての人にそうすることを強いてはいません。

大切な人を失って悲しくない人なんていません。

悲しいときは泣けばいいのです。涙を流してもいいのです。

決してそれは恥ずかしいことではありません。

しかし、その悲しみに捕われてしまっては自らの心と体を傷付けることになってしまうのです。

はたして亡くなられた方は、残された私たちが自分を傷付け続けることを望んでいるのでしょうか。

亡くなられた方は私たちに何を望んでいるのでしょうか。

本当に観るべきことはそこにあるのではないでしょうか。

自分で作り出した悲しみに捕われ、それに苦しめられる。もはや周りのものは何一つ見えない。孤独と嘆きにがんじがらめにされる。

しかしそれでは苦悩の連鎖からは抜け出すことができないのです。

だからこそお釈迦様はあえて冷酷無情とも思えるほどの言葉で「悲しむな。人は必ず死ぬ」と厳しく仰るのではないでしょうか。

亡くなられた方が本当に望むことは一体何なのでしょうか。

そして残された私たちに出来ることは一体何なのでしょうか。

私たちは立ち上がらなければなりません。悲しみを悲しみとして受け止め、そこからまた歩き出さなければなりません。

お釈迦様はそのことをこの章で述べているのではないかと私は思います。

仏教には今回読んできた矢の節だけではなく、子を亡くした母への説法やお釈迦様自身の臨終にまつわるお話など数多くの死に関する説話があります。

今回はそれらはご紹介できませんでしたが、仏教における死生観を学ぶ上では非常に重要な説話であります。機会があればそれらも今後取り上げていけたらなと思います。

本日も最後までお付き合い頂きありがとうございました。

次の記事はこちら

関連記事