芥川龍之介おすすめ作品5選~切れ味抜群の傑作中短編を味わうなら芥川で決まり!読書入門者にも玄人にもおすすめ!

芥川龍之介おすすめ作品5選~切れ味抜群の傑作中短編を味わうなら芥川で決まり!

前回の記事「太宰治おすすめ作品5選~読書初心者にもおすすめの名作をご紹介!」では太宰治のおすすめ作品をご紹介しましたが、今回の記事では同じく日本代表する作家芥川龍之介をご紹介します。

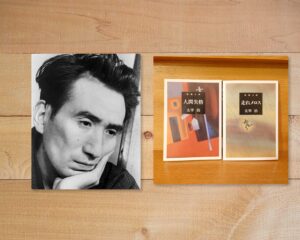

早速芥川龍之介のプロフィールを紹介します。

芥川龍之介(1892-1927)

Amazon商品紹介ページより

東京生れ。東京帝大英文科卒。在学中から創作を始め、短編「鼻」が夏目漱石の激賞を受ける。その後今昔物語などから材を取った王朝もの「羅生門」「芋粥」「藪の中」、中国の説話によった童話「杜子春」などを次々と発表、大正文壇の寵児となる。西欧の短編小説の手法・様式を完全に身に付け、東西の文献資料に材を仰ぎながら、自身の主題を見事に小説化した傑作を多数発表。1925(大正14)年頃より体調がすぐれず、「唯ぼんやりした不安」のなか、薬物自殺。「歯車」「或阿呆の一生」などの遺稿が遺された。

これまで紹介してきた三島由紀夫と太宰治はまさに両極端。正反対の作風、正反対の生き方をした作家であります。そのためこの2人に関してはかなり好き嫌いが分かれるのではないかと思われます。

そんな極端な2人に対しまさに中道的なほど良い作風なのが芥川龍之介です。

「中道的で程良い」と言ってもそれはあくまで三島や太宰と比べての話です。その作品の切れ味は抜群です。

読書入門としても最高レベルにおすすめしたい作品ぞろいです。もちろん玄人の方でもその奥深さに驚くと思います。

では、早速始めていきましょう。

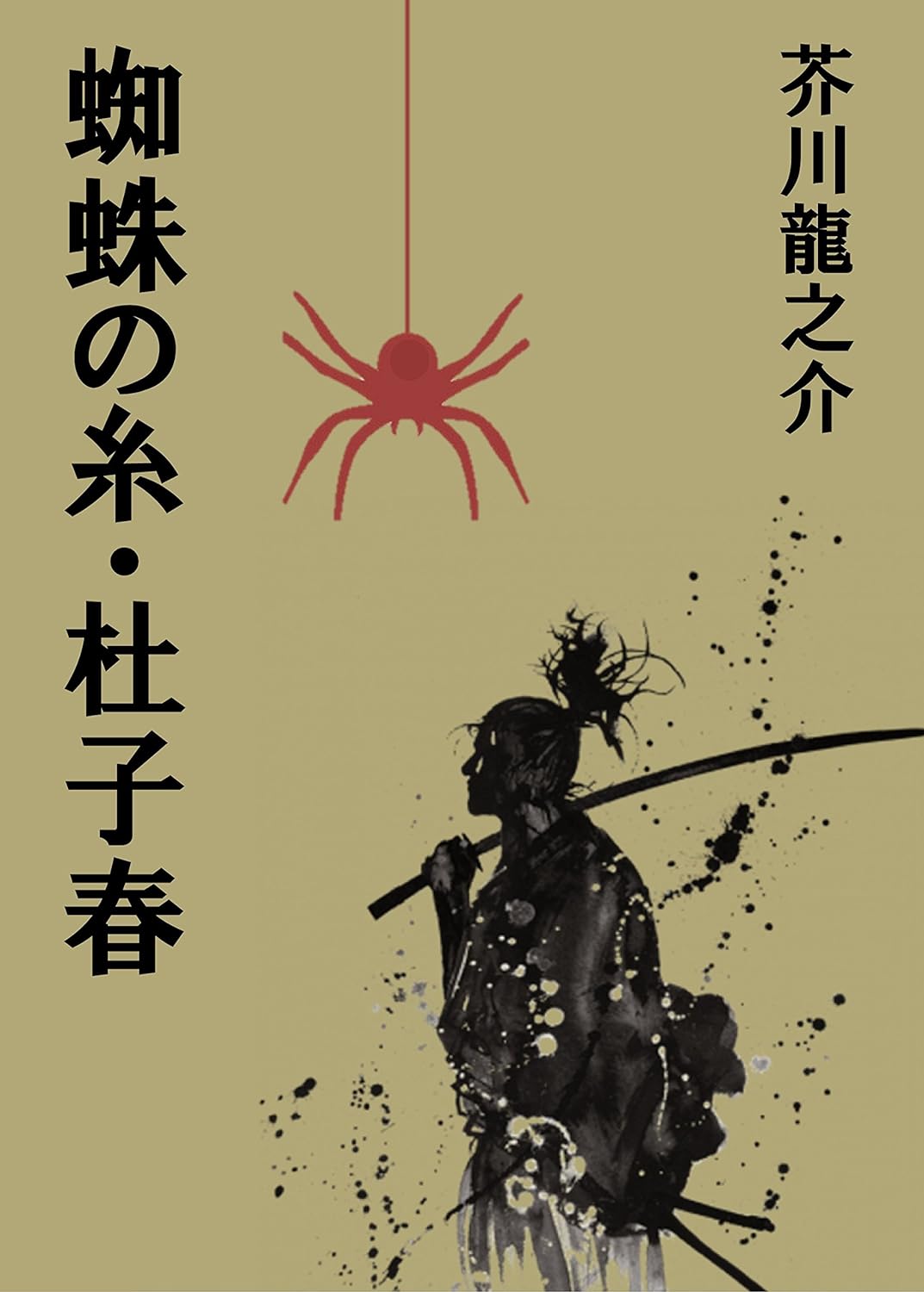

『蜘蛛の糸』

『蜘蛛の糸』は芥川龍之介が初めて書いた児童向け文学で、仏教説話としても有名な名作短編です。私も僧侶という仕事柄、この『蜘蛛の糸』のお話を法話や仏教書で見聞きすることは数多くありますが、このお話はお寺関係という枠を超えて日本人全体に親しまれてきた作品ではないでしょうか。

ただ、大人になってから改めてこの作品を読むとなるとなかなか機会がないというのも事実。私自身も今回かなり久々にこの小説を読むことになりました。

さて、この小説の流れですが、地獄に堕ちた犍陀多に救いの糸が垂らされます。これはブッダからの最期の慈悲であり、テストでもありました。しかし周知のとおり犍陀多は自己のエゴイズムから他人を押しのけ自分だけ助かろうとします。するとその糸はぷっつりと切れ、彼は再び地獄へと真っ逆さまへ・・・というお話です。

改めて読んでみても、文庫本でたった5ページの間にこれだけドラマチックな展開が繰り広げられることに驚きを隠せません。先程も引用した『文豪ナビ 芥川龍之介』でもこのことについて、次のように書かれています。

芥川龍之介は、短編小説という器にミクロコスモスを封じ込めた天才料理人、とでも申しましようか。

芥川は、人物や社会や歴史の全体像を、欲張って一枚の大皿の中に盛りつけよう、なんてヤボなことはしません。最も印象的なエピソードを一つか二つだけザックリと切り出してきて、一枚の小皿に乗せる。その断面・断章の、何と鮮烈なことか、新潮社、『文豪ナビ 芥川龍之介』P20

そう、この切れ味です!最も重要なエッセンスを見事に切り出し、最小限の言葉で盛り付け、小皿で私達の目の前に提供するという離れ業を芥川はやってのけます。これはお見事!

『蜘蛛の糸』はまさにその典型と言える作品でしょう。

Amazon商品ページはこちら↓

『羅生門』

『羅生門』は1915年に発表された作品で、太宰治の『走れメロス』と同じく学校の教科書でもお馴染みの短編です。

物語の舞台は地震や火事、飢饉などの天災が続いていた京都。ある男が羅生門の下で雨宿りをしています。京都全体が悲惨な状態。食べるものも売るものもなく、仏像や仏具ですら破壊され薪として売られていたほどでした。

そんな有り様ですから羅生門も荒れ果てたまま打ち捨てられ、いつしかここは無法者のたまり場となり、さらには死体置き場になっていました。ある男はそんな羅生門に行きついたのです。

そしてふと羅生門の楼へ上る梯子を見つけ、上ってみると人の気配を感じます。そこで出会ったのが不気味な老婆。なんとこの女は死体から黙々と髪を引き抜き続けていたのでした。

恐る恐る近づき、その理由を問いただしてみると・・・というのが羅生門の大きな流れです。

ま~それにしても芥川の短編技術の見事なこと!羅生門を上り、夜の闇に現れる不気味な気配。そこに何がいるのかと大人になっても変わらず夢中になって読んでしまいます。まるで映画的な手法と言いますか、臨場感がとてつもないです。

この作品である一人の男が悪の道へと踏み出すその瞬間を決定的に捉えた芥川。その微妙な心理状態を絶妙にえぐり出したラストは絶品です。

そしてこの『羅生門』の中でもある一節が私の中でとても印象に残っています。それがこちらです。

どうにもならない事を、どうにかする為には、手段を選んでいる遑はない。選んでいれば、築土の下か、道ばたの土の上で、饑死をするばかりである。そうして、この門の上へ持って来て、犬のように棄てられてしまうばかりである。

新潮社、芥川龍之介『羅生門・鼻』P10

「どうにもならない事を、どうにかする為には、手段を選んでいる遑はない。」

この言葉は酸いも甘いも知った大人だからこそ味わえる迫力があります。これは年を取れば取るほどさらに実感される言葉ではないでしょうか。『羅生門』は厳しい。厳しい厳しい世の有り様をこれでもかと見せつけます。この言葉があるからこそこの後の物語がリアルなものとして迫ってくるのです。悪の道へ踏み出すというのはどういうことなのか、まさにそこへと通じていきます。実に素晴らしい作品です。

Amazon商品ページはこちら↓

『鼻』

『羅生門』は掲載した発表誌がイマイチ不人気であったため執筆直後は全くの無反響に終わってしまいましたが、この『鼻』こそあの夏目漱石によって大絶賛され芥川龍之介が一躍文壇に躍り出るきっかけとなった作品なのでありました。夏目漱石、芥川龍之介の終生続く師弟関係はこの作品から始まったのでした。

『鼻』は上の本紹介にもありますように、あごの下までぶら下がる鼻をなんとか短くしたいと悩む偉いお坊さんが悪戦苦闘し短くすることに成功するも、今度は短くなったことが気になり悩み出すという何ともユーモラスな作品です。『文豪ナビ 芥川龍之介』でもこの作品について次のように解説されています。

『鼻』や『芋粥』は、人間の望みについて、アドバイスしている作品です。もし、あなたが何かよいことをして、ご褒美として神様・仏様・お天道様から、「何でも、おまえの願いをかなえてやるぞ」と言われたとします。そのときあなたは、何を望みますか。「お金」ですか?「出世・名声・権力」ですか?それとも、「愛」なんて人もいるかもしれませんね。いやいや「健康・長寿」だという人もあるでしょう。

ところが、この「願い」というのが、くせ者なのです。人間には「願ってはいけないこと」や「どんなに願ってもかなわないこと」がある、と芥川は読者に教えています。

『鼻』では鼻の長いお坊さんが「短い鼻」を希望して、それを実現するのですが、その結果、自分らしさを失ってしまいます。つまり、お坊さんは、「自分」ではなくて「まったく自分でない人物」になりたいと願ってしまった。現実から逃避するだけの不毛な願いは、人間をかえって不幸にするのです。

新潮社、『文豪ナビ 芥川龍之介』P24-25

たしかに『鼻』では長い鼻を題材にそうした人間の不毛な願いを巧みに描き出しています。

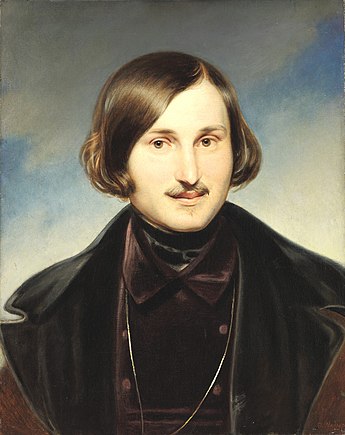

そして巻末の解説ではこの小説がロシアの作家ゴーゴリの『鼻』を大いに参考にしていたことも説かれていました。

ゴーゴリもまさに「鼻」をテーマに優れた短編小説を書いています。芥川はこの名作を参考に『鼻』を書き上げていたのでありました。本書に収録されている『芋粥』も同じくゴーゴリの『外套』を参考にしているようです。やはりロシア文学が日本文学に与えた影響というのは並大抵ではないことを感じます。

『羅生門』は日本の古典を、そして『鼻』はロシア文学を参考に芥川は作品を書き上げたのでありました。やはり無からは何も生まれません。どんな傑作もたゆまぬ鍛錬や洞察力、先行研究から始まるのだなということを感じました。巻末の解説でも彼の創作態度も「書斎中に参考書籍を山のように積み上げ、あたかも論文を書くようなものだった」と説かれていました。まさに芥川は文学研究をするかのようにこれらの作品を生み出していたのです。

作家としての姿勢も学ばせてもらえる名作でありました。

Amazon商品ページはこちら↓

『地獄変』

『地獄変』は芸術とは何かを考えさせられる芥川龍之介の傑作短編です。

この物語の舞台は平安時代。芥川は『宇治拾遺物語』と『古今著聞集』を参考にこの作品を書き上げました。

主人公の良秀は当代一の天才画家で、その鬼気迫るリアルな作品は世間でも高く評価されていました。

ですがそんな彼には問題がありました。性格がとにかく悪かったのです。ケチで恥知らずで怠けもので、強欲で、横柄で高慢で、いつもこの国第一の絵師であることを鼻の先にぶら下げているとのこと。当然、彼は嫌われ者です。

ただ、この男にも唯一美点と言われる面もありました。娘を溺愛していたのです。

その娘は父と違い実に美しく、優しい誠実な性格をしていました。その働きぶりや人柄によって彼女は大殿様の寵愛を得るほどでした。この娘が『地獄変』の物語の鍵となっていきますが、それは後のこと・・・

この物語は当代随一の絵師良秀と「地獄絵」をめぐる物語です。

ミステリー仕立てのこの不気味な物語は芥川節全開の超一級品です。良秀の恐るべき傑作がいかにして描かれたかという謎と、天才芸術家の狂気を見事に探り当てていく筆致には脱帽です。この作品が芥川文学の中でも傑作として評価されている理由がよくわかります。

ぜひぜひおすすめしたい作品です。

Amazon商品ページはこちら↓

『河童』

『河童』は芥川龍之介の自殺直前に書かれた作品です。

この作品はある男が河童の国に迷い込み、そこで目にした奇妙な世界を通して私たちが生きる世界を風刺していくという物語です。

河童の世界といっても、身体の構造が違うくらいで、その生活ぶりはほとんど人間と変わりません。川の中に住んでいるのでもなく、地上で人間が住むのと同じような建物に住み、私達と同じようなライフスタイルを送っています。ただ、その価値観、倫理観が私達人間と全く異なるのです。そのずれを目の当たりにした男は何を思うのか。彼は人間世界に無事戻ることができるのかというのが大きな流れになります。

芥川は「河童の世界」を通じて痛烈に日本のありさまを問うてきます。

ひとりひとり(一匹一匹?)の河童がなんと個性的でユーモラスなことか。そして、なんと不気味なことか・・・。

これが芥川龍之介の決死の抗議、人生最後の警告の意味も込めての作品だったかと思うとぞっとします。彼はこの作品の発表後一年も経たずして自殺してしまいます。

芥川龍之介の死から間もなく100年になります。ですが100年経っても芥川の作品は決して色あせません。文学の力は連綿と今を生きる私たちに受け継がれています。

こうした日本文学、世界文学の大きな流れ、「異世界物語」の大きな意味を改めて知ることになった読書となりました。間違いありません。『河童』は名作です。

Amazon商品ページはこちら↓

おわりに

個人的に日本の文豪で一番好きなのは誰ですかと聞かれたら私は芥川龍之介と答えます。

三島由紀夫も好きですしその影響具合が巨大なのはもちろんなのですが、シンプルに好きなのはこの芥川龍之介です。三島由紀夫はもう好きとか嫌いとかそういう次元ではないのです。何かよくわからないうちに完全に掴まれてしまったという感じなのです。

それに対し芥川龍之介は純粋にその作品や作風において私は憧れてしまうのです。とんでもなくスマートで、シャープで、ウィットに満ちているのです。よくぞこの短い物語でこれほどまでに世界をえぐり取れるなと感嘆せずにはいられないのです。

私はロシアの作家チェーホフが大好きです。彼も短編の名手でした。私はそうした作家にどうも憧れてしまう傾向があるようです。

芥川龍之介は読書入門者にも非常におすすめです。読みやすさも抜群で、さらに物語もコンパクトなのですらすら読むことができます。読書の体力がまだついていない人にも安心しておすすめできる作品です。いきなり長編を読むのは厳しいという方はぜひ芥川から読むことをおすすめします。

また、読書玄人の方にも芥川はぜひおすすめしたいです。いや、玄人だからこそ彼のすごさが逆にひしひしと伝わってくるのではないでしょうか。

このタイミングで芥川龍之介と出会えてよかったと心の底から感じています。ぜひおすすめしたい作家です。

以上、「芥川龍之介おすすめ作品5選~切れ味抜群の傑作中短編を味わうなら芥川で決まり!読書入門者にも玄人にもおすすめ!」でした。

関連記事

コメント