ムンバイの巨大洗濯場ドービーガートを訪ねて~『虐殺器官』の聖地巡りもいよいよ終わりを迎える

【インド・スリランカ仏跡紀行】(20)

ムンバイの巨大洗濯場ドービーガートを訪ねて~『虐殺器官』の聖地巡りもいよいよ終わりを迎える

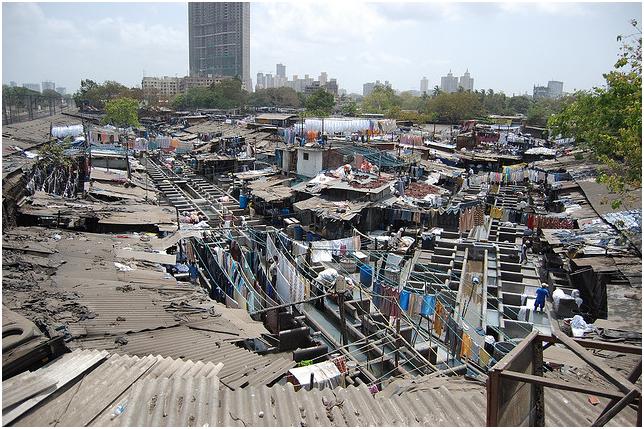

前回の記事「(19)人口の40%がスラムの住人⁉ムンバイの高層ビルとスラム街~インドの超格差社会について考える」でムンバイのスラムについてお話ししたが、もうひとつ、ムンバイで欠かせぬ場所がある。

それがムンバイの巨大な洗濯場として知られるドービーガートだ。

現代インドでは法律上はカースト制度が撤廃されている。しかし鈴木真弥著『現代インドのカーストと不可触民』でも説かれているように法律上撤廃されているとはいえ未だにカーストは根強く残っているのが現状だ。

特に清掃の仕事や汚水処理、洗濯の仕事はカーストの低い仕事として見なされ続けてきた歴史がある。

このドービーガートもまさにそうした流れのひとつと言えよう。

私も現地に行ってみて驚いたのだが、ドービーガートはマハラクシミ駅の目と鼻の先にある。この鉄道駅の目の間の道路が高架のようになっていてその一部がドービーガートを眼下に見下ろす展望台となっている。私もまさにその展望台からこの写真を撮っている。

インド名物の危険な満員電車もここから見えた。だが、想像していたよりもかなりマイルド。これならば東京の通勤ラッシュの方がえげつないのではないだろうか。まあ、時間にもよるのだろう。私がここに来たのはラッシュアワー外だ。出勤時間はきっととんでもないことになっているのであろう。

巨大な洗濯場の名の通り、大量の洗濯ものが目の前に干されていた。上からしか見ていないので洗濯の機材までは見れなかったが、ガイドさんの話によると最近は機械化もされるようになり働き方も変わってきたとのこと。だが、たいていは貧しい人々による手工業なのでそう簡単にはここ全体が変わることがないだろうとのことだった。

ドービーガートの真裏には高層ビルが立ち並ぶ。

前回の記事でもお話ししたが、ムンバイはまさにどこに行ってもこうなのである。全てが隣り合わせなのだ。インドらしいカオスと言えばそれまでだがやはり異様だ。

真下を見下ろす。水が張っているのは洗濯槽だろうか。

時折この辺りを人が歩いていく。私はこうして上から部外者として見下ろしているが彼らから見た私はどう映るのだろうか。単なる風景としてだろうか、それとも鬱陶しい見物人だろうか。いずれにせよ、私とは全く違う世界を生きているのは間違いない。世界の見え方もものの考え方もまるで違うだろう。インドに来れば世界共通の唯一絶対の真理や理論はありえないということを感じずにはいられない。

さて、私はこのドービーガートを眺めながらある感慨に耽っていた。

「ついにここまでやって来たのだ・・・」と。

私にとってここは単なる洗濯場ではない。

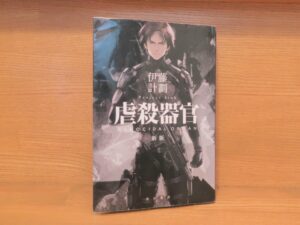

ここは伊藤計劃さんの『虐殺器官』の舞台ともなった、いわば聖地なのである。

私がこの作品と出会ったのはテレビでたまたま流れていたこの映画のCMだった。2017年のことだったと思う。

そしてこのCMがきっかけで私はその原作を手に取ることになった。

そしていよいよ読み始めてみると、その冒頭から私は心を鷲掴みにされてしまったのである。

「何かはわからない。でも、この人(著者の伊藤計劃さん)の言葉は何かが違う・・・!」

あっという間にのめり込み、そこからはもう怒涛のようだった。

そして何より驚いたのは「この小説で語られていた問題」が「その時私が考えていたこと」と驚くほど重なっていたということだった。

一体私が何を言っているか読者の皆さんはさっぱりわからないと思う。

だがざっくり言うならば、それまで私が学んできたことと、当時興味を持って追いかけていたことが全くそのままそこに描かれていたのである。例えば、

「私はどこからどこまでが『私』という固有の意識なのか」

「地獄はどこにあるのか」

「人間の意識も身体という物質に規定されていて、脳を分析したり刺激することで特定の思考や状態を作り出すことができるのではないか」

「人間と動物は本来別個の存在ではないのではないか」

「人間を動かす目には見えない大きな力、はたらきの存在とは。宗教と神話とのつながりとは」

「テロ、戦争、テクノロジー、新自由主義経済、グローバリズム、民間軍事会社、環境破壊、貧困」

などなど、他にも挙げようと思えばきりがないほどだ。

そして何より驚いたのはこの小説で舞台になる国々の存在だった。

この時私はすでに2019年の世界一周の旅の計画を始めていた時期であった。その旅は私が学生時代からずっと学び続けてきた「宗教とは何か」「人間とは何か」を探究する集大成として描いていたものだった。

そのルートは最終的にタンザニア→トルコ→イスラエル→ポーランド→チェコ(プラハ)→オーストリア→ボスニア・ヘルツェゴビナ(サラエボ)→クロアチア→イタリア・バチカン→スペイン→アメリカ(ニューヨーク・ワシントン)→キューバというものになった。

『虐殺器官』を読んだ方ならピンとくるものがあると思う。

そう。私が訪れた国と『虐殺器官』の舞台が見事に重なっていたのである!この作品もアメリカ、プラハ、サラエボ、タンザニアが主要舞台として出てくるのだ。(そしてインドのムンバイもこの作品でとても重要な位置を占めているのだが、この時私はムンバイ空港乗り継ぎのみで市内観光まではできなかった。それだけが心残りだった!)

私はこの作品に信じられないほどのめり込んでしまい、何度も何度も読み返した。何回読んでも飽きないのだ。読む度に愛しくなっていく。

私はこの本を世界一周の旅のお供に決めた。

私は機内持ち込みだけの荷物で旅をする予定だったので、荷物は出来る限り小さくしなければならなかった。本を一冊持っていくだけでも命取りだ。

だがどうしてもこの本だけは持っていきたい!「無人島に持っていくならこの1冊」の感覚で私はなんとかキャリーバックにねじ込んだのだった。

それだけこの小説は私にとって思い入れのある本なのだ。

その愛する『虐殺器官』の残された最後の聖地がここムンバイのドービーガートなのである。

先ほども述べたように、私は2019年の旅でムンバイは空港乗り継ぎでしか訪れていない。時を経ていよいよ私はここまでやって来たのである。

もちろん、今回の旅にも2019年にお供として連れた本を持ってきている。ついに私の『虐殺器官』は自らの足で小説の舞台を巡礼したのである。ベストセラーとなった『虐殺器官』のことだ。それこそ日本には無数の本があるだろう。しかし実際に現地を旅した本は彼だけなのではないだろうか。何度となく読み返し、バッグに入れられてきたこの本はすでにぼろぼろになってきている。だが、私にとっては実に愛着ある相棒なのである。これから先も私はこの本を愛し続けるだろう。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

【インド・スリランカ仏跡紀行】の目次・おすすめ記事一覧ページはこちら↓

※以下、この旅行記で参考にしたインド・スリランカの参考書をまとめた記事になります。ぜひご参照ください。

〇「インドの歴史・宗教・文化について知るのにおすすめの参考書一覧」

〇「インド仏教をもっと知りたい方へのおすすめ本一覧」

〇「仏教国スリランカを知るためのおすすめ本一覧」

関連記事

コメント