太宰治『富嶽百景』あらすじと感想~「富士には、月見草がよく似合う」の名言で有名な名作短編

太宰治『富嶽百景』あらすじと感想~「富士には、月見草がよく似合う」の名言で有名な名作短編

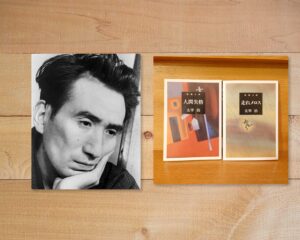

今回ご紹介するのは1939年に太宰治によって発表された『富嶽百景』です。私が読んだのは新潮社、令和5年第百五刷版『走れメロス』所収版です。

早速この本について見ていきましょう。

『富嶽百景』は、昭和十四年に「文体」ニ、三月号に発表された。井伏鱒二に頼り、甲州御坂峠の天下茶屋にこもり、必死に自己をたてなおそうとした時期を描いている。夫人との結婚後の第一作で、再出発の気魄にみちている。「富士の頂角、広重の富士は八十五度」にはじまる簡潔でドライな文体が快く、緊張の中に含羞の風穴をつくりながら、自然と人間の厳しい対立の心象風景を描いている。日本文学の中でも稀な名文章であり、文中の「富士には、月見草がよく似合う」の一節が、御坂峠の文学碑に刻まれている。

新潮社、太宰治『走れメロス』P290-291

これまで当ブログでは三島由紀夫作品についてご紹介してきましたが、いよいよ太宰治作品に突入していきます。

私が太宰治をこのタイミングで読もうと思ったのはまさに三島由紀夫の影響です。三島由紀夫の文学にすっかりはまってしまった私ですが、その三島があるエッセイの中でこう言っていたのでありました。

「僕は太宰さんの文学はきらいなんです」

三島作品の解説の中でも太宰治は三島由紀夫の正反対の文学であるということが書かれていました。

三島由紀夫をもっと知りたい私にとって、正反対の相手を知ることはさらに三島のことを知れる素晴らしい機会です。これはドストエフスキーを学ぶにあたりトルストイやツルゲーネフを学ぶことにも似ています。

というわけで、私はいよいよ太宰治作品に挑戦してみることになったのでした。

太宰治といえば中学校の教科書だったでしょうか、『走れメロス』を授業で読んだ記憶があります。つまり、太宰を読むのはそれ以来ということになります。

三島由紀夫の文学と正反対という太宰の文学とはいかに!ということで私は本作を読み始めたのでありました。

この作品の冒頭は次のように始まります。

富士の頂角、広重の富士は八十五度、文晁の富士も八十四度くらい、けれども、陸軍の実測図によって東西及南北に断面図を作ってみると、東西縦断は頂角、百二十四度となり、南北は百十七度である。広重、文晁に限らず、たいていの絵の富士は、鋭角である。いただきが、細く、高く、華奢である。北斎にいたっては、その頂角、ほとんと三十度くらい、エッフェル鉄塔のような富士をさえ描いている。けれども、実際の富士は、鈍角も鈍角、のろくさと拡がり、東西、百二十四度、南北は百十七度、決して、秀抜の、すらと高い山ではない。

新潮社、太宰治『走れメロス』P54

ほうほう、これが太宰治・・・。

出だしの文章数行からその違いを感じようという方が無茶な話ですが、今のところまだ三島由紀夫との違いはそれほど明確には感じられません。

しかし、この直後から様子は変わってきます。引き続き読んでいきましょう。

たとえば私が、印度かどこかの国から、突然、鷲にさらわれ、すとんと日本の沼津あたりの海岸に落されて、ふと、この山を見つけても、そんなに驚嘆しないだろう。ニッポンのフジヤマを、あらかじめ憧れているからこそ、ワンダフルなのであって、そうでなくて、そのような俗な宣伝を、一さい知らず、素朴な、純粋の、うつろな心に、果して、どれだけ訴え得るか、そのことになると、多少、心細い山である。低い。裾のひろがっている割に、低い。あれくらいの裾を持っている山ならば、少なくとも、もう一・五倍、高くなければならない。

十国峠から見た富士だけは、高かった。あれは、よかった。

新潮社、太宰治『走れメロス』P54-55

いかがでしょうか。私はこの時点ですでに三島との圧倒的な違いを感じました。

まず、読点の多さが気になります。そして最小限の言葉を連続して繋げていくリズム感。特に、「そのことになると、多少、心細い山である。低い。裾のひろがっている割に、低い。」という「低い」の一言。これは三島にはほとんど見られない言葉の使い方です。

せっかくですので三島の文章と比べてみましょう。引用するのは1956年に発表された彼の代表作『金閣寺』です。この小説は私が読んだ初めての三島作品でした。その中でも特に印象に残っている三島の言葉を紹介します。

舞鶴湾は志楽村の西方一里半に位置していたが、海は山に遮られて見えなかった。しかしこの土地には、いつも海の予感のようなものが漂っていた。風にも時折海の匂いが嗅がれ、海が時化ると、沢山の鷗がのがれてきて、そこらの田に下りた。

新潮社、三島由紀夫『金閣寺』P6

「しかしこの土地には、いつも海の予感のようなものが漂っていた」

なんという表現でしょう!この箇所は物語冒頭の2ページ目の一節だったのですが、その時点で私は三島文学の強烈な文体を感じることとなりました。

そしてもう一つ、特に印象に残っているのが次の箇所です。

たまたま、機関学校の制服は、脱ぎすてられて、白いぺンキ塗りの柵にかけられていた。ズボンも、白い下着のシャツも。……それらは花々の真近で、汗ばんだ若者の肌の匂いを放っていた。蜜蜂がまちがえて、この白くかがやいているシャツの花に羽根を休めた。金モールに飾られた制帽は、柵のひとつに、彼の頭にあったと同じように、正しく、目深に、かかっていた。彼は後輩たちに挑まれて、裏の土俵へ、角力をしにいったのである。

脱ぎすてられたそれらのものは、誉れの墓地のような印象を与えた。五月のおびただしい花々が、この感じを強めた。わけても、庇を漆黒に反射させている制帽や、そのかたわらに掛けられた帯革と短剣は、彼の肉体から切り離されて、却って抒情的な美しさを放ち、それ自体が思い出と同じほど完全で……、つまり若い英雄の遺品という風に見えたのである。

新潮社、三島由紀夫『金閣寺』P11-12

よくぞまあこれだけの美しい言葉を並べられるなと私はもはや呆気に取られてしまいました。

太宰が直感的に感情や雰囲気をリズムよく展開してくるのに対し、三島は丁寧に丁寧に見事な模様を作り出すかのように言葉を紡いでいきます。

大人になってから初の太宰作品の冒頭2ページにして両者の文体の違いに驚くことになりました。

この後読み進んでいってもその感覚は一向に消えることはなく、同じ日本語を使っているのにこれほどまでに違うのかと驚きがどんどん増していきました。

そして本作は太宰治の実体験が強く反映されています。身を持ち崩し、精神病棟に無理やり入れられたショックから立ち直ろうと甲州御坂峠の天下茶屋にこもっていた頃のお話です。

ですのでこの物語には太宰の代名詞とも言える破滅的な出来事は語られません。ただ、太宰らしい繊細な告白や立ち直ろうという意思はひしひし伝わってきます。

皆は、私を、先生、と呼んだ。私はまじめにそれを受けた。私には、誇るべき何もない。学問もない。才能もない。肉体よごれて、心もまずしい。けれども、苦悩だけは、その青年たちに、先生、と言われて、だまってそれを受けていいくらいの、苦悩は、経て来た。たったそれだけ。藁一すじの自負である。けれども、私は、この自負だけは、はっきり持っていたいと思っている。わがままな駄々っ子のように言われて来た私の、裏の苦悩を、一たい幾人知っていたろう。

新潮社、太宰治『走れメロス』P62-63

この告白はまさに当時の太宰が感じていたものだったのではないでしょうか。

本作ではそんな破滅から立ち上がらんとする一人の男と美しい富士山が見事に描かれています。

私はこの本を手に取るまでこの作品を知りませんでしたが、一番最初の太宰作品としてとても良い出会いだったなと思います。太宰と三島、両者の文体の違いを鮮明に感じることができました。

ページ数も30頁ほどと、とても読みやすい分量です。

太宰入門としてもこの作品は適役と言えるかもしれません。

ぜひぜひおすすめしたい好短編です。

以上、「太宰治『富嶽百景』あらすじと感想~「富士には、月見草がよく似合う」の名言で有名な名作短編」でした。

mazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント