ロバート・ノックス『セイロン島誌』あらすじと感想~ロビンソン・クルーソーのモデルにもなった1600年代後半の驚異の実話!

ロバート・ノックス『セイロン島誌』あらすじと感想~ロビンソン・クルーソーのモデルにもなった1600年代後半の驚異の実話!

今回ご紹介するのは1994年に平凡社より発行されたロバート・ノックス著、濱屋悦治訳の『セイロン島誌』です。

早速この本について見ていきましょう。

十七世紀半ば、修理のために寄港したセイロン島で捕らえられ、以後二十年に及ぶ虜囚生活を送った英国人船員の記録。島の動植物から住人の文化、風俗、習慣、政治にまでわたるその記述は、当時キャンディ王国支配下にあった内陸部の姿を明らかにする貴重な資料となっている。

Amazon商品紹介ページより

本作の著者ロバート・ノックス(1641-1720)はイギリス東インド会社の貿易船の船員でした。彼の乗る船はインド洋航海中に嵐に遭い、セイロン島(スリランカ)に1660年に寄港しました。そこから彼らはおよそ20年にわたってスリランカ中央部のキャンディ王国の捕虜として生活することになります。

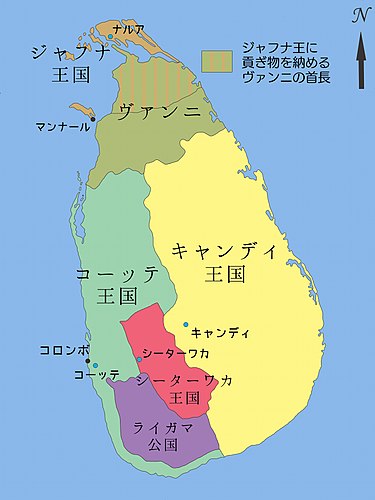

こちらの画像は1520年代のスリランカですのでノックスが捕虜となった時代とは異なりますが、彼を捕えたキャンディ王国とその首都キャンディの位置は掴めるのではないかと思います。

キャンディはスリランカ内陸部の高地にある古都で、ブッダの歯が祀られている仏歯寺でも有名です。

キャンディ周辺は単に高地であるだけでなく、深いジャングルに覆われており移動は極めて困難でした。いわば陸の孤島です。そんな脱出困難な状態から命からがら20年をかけて脱出したノックスの体験が綴られたのが本書『セイロン島誌』になります。

では、本書についての訳者解説を見ていきましょう。

本書はイギリス人ロバート・ノックス Robert Knox(一六四一~一七二〇)が、セイロン島のキャンディ王国(セイロン王国)で送った二十年近くにも及ぶ虜囚生活の経験を綴って、一六八一年にロンドンで出版した An Historical Relation of the Island Ceylon の全訳である。

原著は、後にイギリスの植民地となるセイロン島の英語による最初の記録とされるが、単にそればかりではなく、全般的な地誌として、あるいは当時のヨーロッパ諸国には殆ど知られていなかったキャンディ王国の内部事情を伝える記録として、甚だ優れた内容を持っている。さらに加えて、著者の数奇な経験が書かれているので、出版直後から大評判となり、著者がイギリス国王チャールズニ世から宮廷に招かれたほどである。やがて、フランス語、オランダ語、ドイツ語などにも翻訳され、またダニエル・デフォーDaniel Defoe (一六六〇~一七三一)の有名な小説『ロビンソン・クルーソーの冒険』(最初の出版は一七一九年)の種本の一つにもなった。

平凡社、ロバート・ノックス著、濱屋悦治訳『セイロン島誌』P390

あの『ロビンソン・クルーソー冒険』のモデルのひとつともなったというのは驚きですよね。それほど本書はヨーロッパで大きな反響をもたらした作品だったのでした。

さらにこの作品について見ていきましょう。驚きの事実がここに記されています。

本書の主要部は、もちろん四部から成る本文であるが、巻頭の推薦文、献辞、序文などにも重要な意義があるので、それらについて少々触れておきたい。原著が出版された当時、セイロン島の内陸部に連行されて二十年も抑留されながら生還したヨーロッパ人は皆無であったから、その内陸部の事情と称するものが詳細であればあるほど、信憑性を疑問視されるおそれがあった。今日でこそ、原著の内容はごく一部の例外を除いてすべて正確であり、少数の事実に反する記述も著者の意図的な虚偽や歪曲によるものではないことが検証されている。しかし、そのころとしては内容の真偽を証明する手段がなかった。そこで、東インド会社理事会の議事録抜粋、王立協会総裁クリストファー・レン Sir Christopher Wren(一六三二~一六九一)が出版者リチャード・チスウェル Richard Chiswell(一六三九~一七一一)に送った推薦状、著者が東インド会社の総裁や理事に贈った献辞、王立協会事務局長ロバート・フック Dr Robert Hooke(一六三五~一七〇三)が書いた序文などによって、著者がいかに信頼するに足る人物であり、内容が優れたものであるかをくどいほど繰り返しているのである。

平凡社、ロバート・ノックス著、濱屋悦治訳『セイロン島誌』P391

この引用の最後に出てきたロバート・フックに私は衝撃を受けました。まさかここでロバート・フックと繋がるのかと私は驚いたのです。

と言いますのも、私は以前フェルメールを学ぶ過程でこのロバート・フックについても知ることになりました。

『ミクログラフィア』を書いたこの著名な科学者が本書『セイロン島誌』を絶賛し、序文まで書いているというのですから驚きです。かつて学んだことが意外なところで繋がるのは学びの最大の喜びの一つです。これは嬉しい読書になりました。

では引き続き本書の内容について見ていきましょう。

実際に内容を読んでまず感ずることは、「素晴らしい記録」の一語に尽きる。セイロン島の自然条件や産物・文化・社会構造・庶民の生活、あるいは著者自身の虜囚経験、いずれも生き生きとした筆致で描かれ、一人の人間によって書かれたものとしては、最高の出来映えと言っても差し支えないのではなかろうか。二十年近くも滞在したとはいえ、最初は現地語を一言も解さない捕虜の身で、しかも一介の船員であったノックスの身分からすると大変なことである。十四歳から船に乗り、十九歳で捕虜になるまでの父親(船長)による教育にしても、恐らく航海や貿易のことが主であったろう。捕虜になって以後は系統立った知識を得る機会は全くなかったに違いない。そのことまで考慮すれば、多岐に亘る記録の正確さは不思議な気さえする。その事実の観察に基づく記述は、三百年以上経った今でも新鮮さを全く失わず、スリランカに関する文献として第一級の価値を少しも減じていないのである。スリランカの全般を一冊で紹介する本として、これに勝るものを私は知らない。

平凡社、ロバート・ノックス著、濱屋悦治訳『セイロン島誌』P391-392

私も本書を読んでまさに同じことを感じました。ロバート・ノックスは化け物かと!なぜこんなに詳しくかつわかりやすく書けるのだろうか、しかもさらにそれを面白く読ませてしまうのかと。本書の半分以上はキャンディの人々や地理、社会についての観察結果が述べられます。当時の人々の生活が生き生きと描写されていてそれだけでも超一流の作品です。

しかも後半からはいよいよ脱出困難なキャンディ王国からのハラハラの脱出劇が展開されます。これまた臨場感満載でものすごく面白いです。これが17世紀後半に書かれたのかと思うと脱帽しかありません。これはものすごい作品です。『ロビンソン・クルーソー』のモデルになるのもわかる気がします。

訳者が上のような賛辞を贈るのも納得の作品でした。この本が日本であまり知られていないのは非常にもったいないことだと思います。

そして私が本書を読もうと思ったのは元々スリランカの仏教について学んでいたからでありました。

ここで仏教とも関連のある興味深い記述を二つ紹介したいと思います。

まず一つ目は雨季になると現れるヒルについてです。これの何が仏教に関係あるのかと疑問に思う方もおられるかもしれませんがまずは読んでみて下さい。ノックスの語りがあまりにリアルなので「うわっ」となること間違いなしです。

イギリスのとそっくりなヒルが一種類いて、色と大きさだけが違う。べーコンのような暗い赤色で、太さが鵞ペンくらい、長さがニ~三インチある。しかし生まれたばかりの小さいころは、ウマの毛ほどの太さもなく、なかなか見えない。乾季の間は出てこないが、雨が降るようになるとすぐに森も草原もヒルでいっぱいになる。この国では裸足が習慣で、旅人の足にはヒルが群がりくっついてぶらさがり、血を腹いっぱい吸うと落ちて行く。食いついて来る数が余りにも多いので、どんなに急いでも、這い上がって来るのを全部取り切るのは不可能である。旅人の足からは歩く道すがらずっと血がしたたり落ち、それは少なからず苦痛なことなので、人々はできることなら何とかヒルがつかないようにと願う。特に、足に傷がある人の願いは強い。全部のヒルが傷に集まって来るからである。

そこで人によってはレモン片と塩をボロ切れに包み、それを棒に縛りつけたものを用意し、それでしょっちゅう足を叩いてヒルがつかないようにする。またある人はアシを平らで鋭いナイフのような形に削り、それでヒルをこそげ落としている。しかし、こうした方法はすべて面倒臭いし、しかもヒルは余りにも無数に次から次へと這い上がって来るので、どの方法も骨折りの割りには効果がなく、人々は旅の間ずっとヒルが咬んだり、くっついたりするのにまかせている。結局人々は、血を吸わせて健康に役立つこともあるかと、辛抱強く我慢して黙認するのである。そして目的地に着くや、両足をくまなく灰で擦りヒルを一掃するが、それでも血は止まらずに長い間したたり続ける。しかし、ヒルでもっとも困るのは夜の間の用足しで外に出る時である。小さくて暗色なので見つけ難く、くっつかれても引き剥すことができない。この国では、このようにヒルが大量にいる場所もあるのだが、全くいない場所もあり、ヒルのことなど聞いたこともない場所さえある。また、以上のヒルの他にイギリスと同じ水棲のヒルもいる。

平凡社、ロバート・ノックス著、濱屋悦治訳『セイロン島誌』P85-86

いかがでしょうか。壮絶ですよね。私はこんな状況絶対に無理です。想像するだけでも恐ろしいです。

さて、これがなぜ仏教と関係するかというと、仏教における雨安居という習慣がヒントになってきます。元々ブッダ在世時から僧たちは基本的には定住せず遊行しながら生活を送っていましたが、雨季になると移動をやめ定住して過ごすようになりました。

なぜそのようなことをしたかというと、雨季は雨が激しいため移動が困難になることと、この時期になると動物や虫たちがたくさん湧き、それを踏んで殺生しないためであるとよく説明されます。

ですが上のノックスの言葉を聞くと、物理的にこうしたヒルや蚊の大群に襲われることが多かったのではないかと想像してしまいます。しかも不殺生の戒律がありましたので血を吸うヒルを剥がすこともできません。これは厳しい!

たしかに踏んで殺生しないためにというのも大きな理由ではあると思いますが、物理的にこのヒルの大群から身を守るためという現実的な意味合いもあったのではないかとも思ってしまいました。実際のところは私にはわかりませんがそう思ってしまうほどノックスの描写は生々しいものでした。

そしてもう一点はこちらです。

王の政策は王国内をなるべく入り組んで動き回り難くすることであり、そのために森林の伐採を禁じ、特に地域と地域を分けている森林に対して厳しい。さらに川に橋を架けることも、道を広げることも許さない。

平凡社、ロバート・ノックス著、濱屋悦治訳『セイロン島誌』P126-127

これも一見なんてことのない箇所のようにも見えますが、私にとっては「ほお!そういうことか!」と膝を打ちたくなるほどの言葉でした。

と言いますのもインドのアジャンタ遺跡にしろジャワ島のボロブドゥール遺跡にせよ、巨大な仏教遺跡がなぜか忘れ去られ、数百年、いや千年後になって西洋人によって発見されるということがアジア圏にはよくあるというのが私にはどうも不思議でならなかったのでありました。そのことに対するひとつの答えがまさにここにあるように感じられたのです。

特にボロブドゥール遺跡は私も学生時代に訪れたのですが、まさにジャングルの中にポツンと巨大な仏教遺跡が遺されていたのでありました。これだけ巨大な遺跡がなぜ忘れ去られて放置されていたのかと私はずっと不思議に思っていたのでした。

ですが上のノックスの分析を読んでハッとしました。ジャングルの中の王国にとって国の防衛上この密林は天然の城壁なのでありました。この密林を開拓して道を造るのは敵の攻撃経路を作ることになり、さらには奇襲するための隠れ蓑を失うことになってしまいます。

キャンディ王国もまさにポルトガルやオランダの西洋勢力からの防御のためにこの密林を最大限利用し、移動することすら困難なままにしていたのでした。

そう考えるとアジャンタやボロブドゥールがジャングルの中で忘れられたまま誰にも見つからず閉ざされていたというのも何となく想像することができるようになりました。

スリランカにおいても今や仏教の聖地として整備されているアヌラーダプラが20世紀後半に入るまでほとんど荒廃していたままだったというのも頷けます。そこまで行くのも大変ですし、住むのも整備するのも容易ではないということなのでしょう。

ジャングルを利用した国防という観点からスリランカを知れたのも非常に興味深かったです。

この記事では上記2点について紹介しましたが人によって興味関心があるジャンルはきっと違うと思います。ですので人それぞれ「おぉ!そうなのか!」という発見がきっとあることでしょう。

終盤の脱出のスリリングな物語も絶品ですし、前半からのスリランカ事情の記述も非常に興味深い本作は間違いなく名著です。

これはぜひ多くの方に手に取って頂きたい素晴らしい一冊です。

以上、「ロバート・ノックス『セイロン島誌』あらすじと感想~ロビンソン・クルーソーのモデルにもなった驚異の実話!」でした。

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント