(7)カラカラ浴場とアッピア街道、クラウディア水道橋を訪問。古代ローマの驚異的な技術力に驚愕

【ローマ旅行記】(7)「すべての道はローマに通ず」~カラカラ浴場とアッピア街道、水道橋を訪問。古代ローマの驚異的な技術力に驚愕

コロッセオ、フォロ・ロマーノを散策した私は日を改めてローマ郊外のアッピア街道と水道橋を訪れることにした。

さすがに私一人でローマの郊外を移動するのは心許なかったので現地旅行会社のツアーを利用しての散策となった。私が依頼したのは「ジミーツアー」という旅行会社さん。日本語も対応可で、通常の団体ツアーではなかなか手配しにくいような内容でもきめ細かく対応してくれるありがたい旅行会社だ。

私が参加したのは「カラカラ浴場&アッピア街道 半日観光」というツアーで、しかも時間内にカタコンベや様々な見どころも見学可能という私にとってドンピシャの内容であった。このジミーツアーさんとの出会いは私のローマ滞在において本当にありがたいものとなった。後の記事で改めて紹介するが私が全く想像もしていなかった驚きの体験をもたらしてくれたのもジミーツアーさんだ。ローマに滞在される方はぜひこちらの旅行会社さんをおすすめしたい。その時の体験は以下の記事参照。

では、早速この日の流れに沿ってお話ししていくことにしよう。

カラカラ浴場にローマの偉大さを見る

私がまず訪れたのはカラカラ浴場。西暦212年から216年にかけてカラカラ帝によって建設されたこの大浴場は一時に1600人もの人が入浴できるほどだったそう。それほど巨大な浴場がこのローマには作られていた。

だがなんと、この日はちょうど定休日!残念ながら中は見ることができなかった。

だが、遠くから見るだけでもこの浴場の巨大さがよくわかった。中から見れずとも私は大満足であった。

せっかくなのでこのカラカラ浴場についての石鍋真澄の解説も見ていこう。

さきにも記したが、統一前のコロッセオは満月の夜の美しさと生い茂る植物の豊かさで有名であった。それは単に壮大な古代遺跡というにとどまらず、遺跡と自然とが渾然と調和した類稀なモニュメントだったのだ。

たとえば、コロッセオに熱烈な賛辞を惜しまなかったスタンダールは、「世界はこれ以上美しいものを見ることはなかった」と、建築としての荘厳な美しさをたたえる一方、その独特な雰囲気について、次のように記している。

「巨大な廃墟の一隅に身を隠して、私はコロッセオで何度幸福な朝を過したことだろう!上の階から下をのぞむと、アレーナで教皇の囚人たちが歌いながら(修復の)仕事をしているのが見える。彼らの鎖の音は、コロッセオの幸福な住民である小鳥たちのさえずりと混じりあう」。

植物を引き抜かれ、アレーナを掘り返され、おまけに周囲をアスファルトで固められて、考古学の標本にされた現在のコロッセオを、スタンダールが見たら一体なんということだろう!

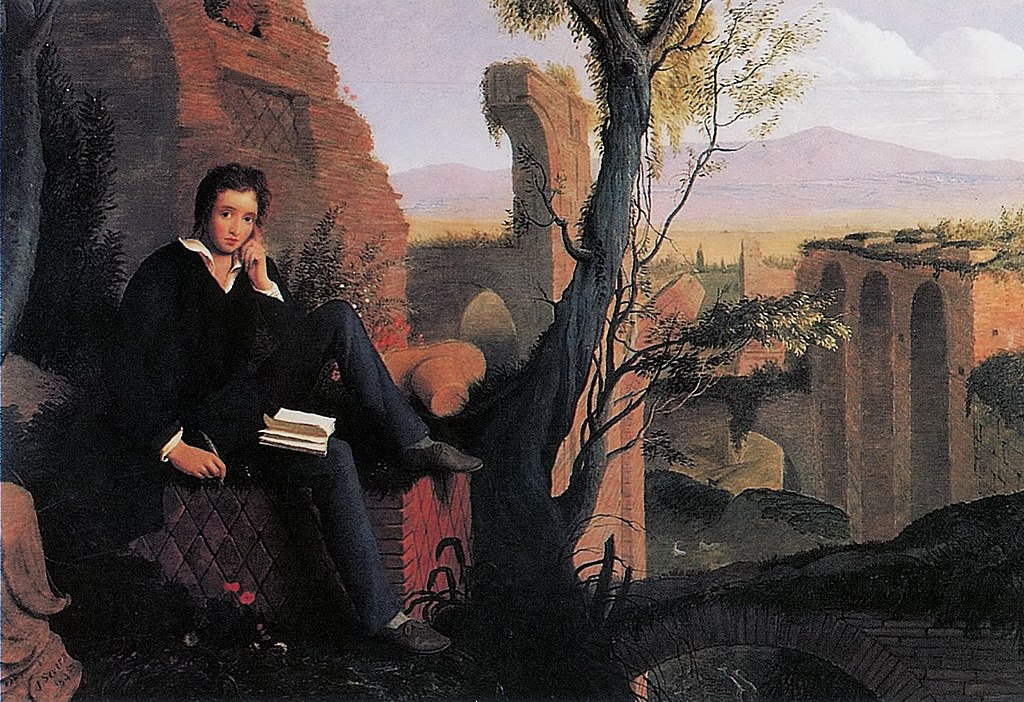

このコロッセオと同じように、廃墟と自然が溶け合ってロマンチックな雰囲気をかもしているので有名だったもう一つの遺跡が、カラカラ浴場であった。たとえば、スペイン広場の記念館にキーツとともに遺品が展示されている詩人シェリーは、『解き放たれたプロメテウス』の序文に、私は詩の大半を花々とかぐわしい緑が生い茂ったカラカラ浴場の廃墟で書いた、イタリアの青空と春の息吹きがドラマのインスピレーションになった、と記している。

さいわいなことに、カラカラ浴場はコロッセオよりもはるかに「環境破壊」が少ない。遺跡の上にのぼることさえできたシェリーの時代のようにはいかないが(スタンダールもバットレスにのぼって、ギボンを読みふけったという)、今日も草花は自然のままに放置され、傘松や月桂樹が高い梢をのばす遺跡は、瞑想にふけったり散策をしたりするのに絶好の場所である。さいわいなのはそれだけではない。ここでは、剣闘士の戦いや野獣狩りに熱狂するローマとは趣を異にした、健全な市民生活と古代ローマ文明の真の偉大さに接することができるのだ。

吉川弘文館、石鍋真澄『サンピエトロが立つかぎり 私のローマ案内』P98-100

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

掘り起こされてしまって完全に観光地化されてしまったコロッセオと違ってカラカラ浴場にはまだ古き良きローマの雰囲気が残っている。たしかにこれは私も遠くから見て感じたことだ。

そして引用の最後に「今日も草花は自然のままに放置され、傘松や月桂樹が高い梢をのばす遺跡は、瞑想にふけったり散策をしたりするのに絶好の場所である。さいわいなのはそれだけではない。ここでは、剣闘士の戦いや野獣狩りに熱狂するローマとは趣を異にした、健全な市民生活と古代ローマ文明の真の偉大さに接することができるのだ。」と書かれていたのは気になる。

カラカラ浴場が「健全な市民生活と古代ローマ文明の真の偉大さに接することができる」場所だというのはどういうことなのだろうか。引き続き見ていこう。

一九世紀のすぐれたロマエスタ(ローマ研究者)ランチャーニは、次のように記している。

「公園、庭園、草地、広場は都市の肺にたとえられてきたが、もしも一都市の健康や幸福がその呼吸器の健全な機能によるとしたら、この点に関しては、古代ローマは地上に存在したいかなる都市よりも健全だったと考えられなければなるまい」。

実際、文献を調べると、三世紀の末には八つのカンプス(体育などに用いられた草地)、一八のフォルム(公共の広場)、および三〇ほどの公園や庭園があったという。これに市中に散在していた神殿の境内やポルティクス(柱廊)、そしてテルメ(公衆浴場)を公共の場所とし、加えるとすれば、確かに古代ローマの市民は恵まれていたといわねばなるまい。それらの中でも、壮大な水道施設にささえられ、あらゆる余暇の施設が整っていた「巨大なクラブ・ハウス」だったテルメは、今もなお驚嘆なしでは見られない、古代ローマ文明の輝かしい遺産である。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

吉川弘文館、石鍋真澄『サンピエトロが立つかぎり 私のローマ案内』P100

ローマ帝国の福祉政策の充実ぶりは有名だが、この公共浴場(テルメ)への情熱は群を抜いている。2000年も前の時代にはるか遠方から水を引き、その大量の水を沸かして供給し続けたというのはよくよく考えてみれば凄まじいことではないか!温泉が地下から湧いていてそこを浴場としたわけではないのである。はるか遠方からわざわざ水を引いてさらに大量の燃料を使って沸かしているのである!2000年も前にそんなアクロバットな娯楽施設を作ってしまうのだから驚愕するしかない。

私は『テルマエ・ロマエ』を観てからこのカラカラ浴場にやって来たわけだが、この映画のおかげでイメージがしやすくなった。ローマ帝国の普通の人々たちがこうした浴場で思い思いの時を過ごしていたのである。

遠くから眺めることしかできなかったがその圧倒的スケールとローマ人の浴場への巨大な愛を感じることができたカラカラ浴場であった。

いざアッピア街道へ~サン・セバスティアーノ門を通過

カラカラ浴場からローマを南へ進んでいくと、間もなくアッピア街道へと入っていく。

その入り口にはサン・セバスティアーノ門という古代ローマの城門がある。

私はこの城門の内側で一時停車し、この門にまつわる興味深い話を聞くことになった。

なんと、ムッソリーニのファシスト党時代、政府高官がここを自宅のように使っていたそうだ。ガイドさんによれば「日光東照宮がアパートになるようなものです」とのこと。たしかにそう考えれば恐るべきことだ。ファシスト党時代がどういうものだったかというのを知れたエピソードであった。

2000年前の人々が通ったこのアッピア街道を今自分は走っている!それだけで私は大興奮だった。

イエスの足跡があるドミネ・クォ・ヴァディス教会

そしてアッピア街道沿いにはドミネ・クォ・ヴァディス教会という興味深いスポットがある。

ここはイエスの足跡がある教会として知られていて、今でもそれを見ることができる。

こちらがイエスの足跡が残ったとされる大理石。

日本でも仏足石という、ブッダの足跡が残っているとされる石があるが、イエス・キリストにもそのような伝承があるというのは非常に興味深かった。

ローマ帝国の驚異の土木技術~アッピア街道の道路にその技術力を見る

アッピア街道に残る古代ローマの道路。今は石同士に隙間があったり少しでこぼこになってはいるが、当時はぴしーっと平らになっていたそう。

ローマ帝国の土木技術力は有名だが、その最たるものが道路建設にある。

ピエール・グリマル著『ローマ文明』の訳者解説では次のように述べられていた。

「すべての道はローマに通ずる」という格言はあまりにも有名であるが、ローマ人たちは、帝国を維持するために、首都ローマからライン河畔の辺境まで、また、アラビアやサハラの砂漠のへりにまで広がった領土内を網の目のように結ぶ道路を建設した。緊急事態が起きたとき軍勢を急行させるためであったから、ちょうど現代の自動車道路のように田園地帯をほぼまっすぐに突っ切って走っていることが多い。しかも、道路が真に道路として使えるためには、雨が降るとぬかるんだり、崩れて通行できなくなるようなことがあってはならない。路面はしっかり石材で舗装されるとともに、側溝が設けられた。ただ人畜の足で踏み固められただけの農道とは異なり、まさに道路は建造物なのである。

論創社、ピエール・グリマル、桐村泰次訳『ローマ文明』P449-450

ここで「路面はしっかり石材で舗装されるとともに、側溝が設けられた。ただ人畜の足で踏み固められただけの農道とは異なり、まさに道路は建造物なのである。」と述べられるように、道路も建造物なのだということは意外と盲点だ。建造物というとコロッセオのような堂々たる大建築や家々のような、目に見えて「立っている」ものをイメージしてしまいがちだが、「道路」にもその技術や精神が込められている。

この本で学んだことを私は実際に目の当たりにしているのだ。

「すべての道はローマに通ず」

その道を目の当たりにし、そして手で触れることができて私は感無量であった。

クラウディア水道橋に感動~実用性を極めたローマ文明の象徴

アッピア街道を満喫した私が次に向かったのはクラウディア水道橋。

コロッセオやパンテオンと並ぶ古代ローマの巨大建築、水道橋。技術力の粋が結集されたその姿をぜひ見てみたいと思っていた私はここに来ることを特に楽しみにしていた。

上の写真にもすでに写り込んでいるがこの並木道の向こう側にその水道橋がある。

いよいよ目の前にあの水道橋が!

やはり大きい!迫力がある。

今から2000年も前にこの巨大な建造物が造られたというのである。絶句するしかない。

はるか向こうの山からローマに向けてこの水道橋は続いている。

同じく『ローマ文明』ではこうした水道橋について次のように述べられていた。

水道橋は、もっぱら、そのシルエットの美しさと堅牢さに目を奪われがちであるが、その最上部の水路も石材で造られている。日本語に「水も漏らさぬ」という表現があるが、普通に石材を組み合わせただけでは、水は石と石の継ぎ目から漏れて、どんどん失われてしまう。継ぎ目の隙間をなくすために如何に精緻な作業が行われたかを想像すると、それだけでも溜息が出てくる。こうして、二千年以上経っても牢固として谷間を跨いで空中に架かっている「ポン・デュ・ガール(※ブログ筆者注、フランスにあるローマ帝国の水道橋」が表しているのは、ローマ人たちの建築技術の優秀さだけでなく、この都市を維持しようとした帝国としての強い意志、駐屯する兵士や市民の健康生活を守ろうとした考え方の確かさである。まさに《文明》というものの本義がそこにある。

論創社、ピエール・グリマル、桐村泰次訳『ローマ文明』P449-450

「日本語に「水も漏らさぬ」という表現があるが、普通に石材を組み合わせただけでは、水は石と石の継ぎ目から漏れて、どんどん失われてしまう。継ぎ目の隙間をなくすために如何に精緻な作業が行われたかを想像すると、それだけでも溜息が出てくる」

この解説を初めて読んだ時は「なるほど!」と思わず膝を打たずにはいられなかった。

単に石を組み合わせるだけではだめなのだ。水はすぐにしみて漏れだす。それを防ぐためには緻密な計算と完璧な建築技術がなければならない。ローマ帝国はそれを2000年以上も前に成し遂げていたのだ。

これだけ巨大な建造物が今もなお残っている・・・どれだけ頑丈に作られていたんだと驚くしかない。

こうした水道橋を見ながらガイドさんが話してくれたことが今も印象に残っている。

「ギリシア文明も古代エジプト文明も巨大な建造物を作りました。ですがローマ文明はその全てが実用的です。コロッセオ、道路、水道橋、そのどれもが人々の生活に直結するものです。ギリシアの神殿やピラミッドはたしかに大きいです。ですがそれは誰のためのものですか?何の役に立ちますか?ローマは違います。文明が実用性と結びついているのがローマの素晴らしいところです。」

実用性を極めた文明!

なるほど、これはローマ帝国を知る上で非常に重要なポイントではないだろうか!

この実用性があるからこそあれだけの繁栄を誇れたのではないだろうか。

続く

主要参考図書はこちら↓

※【ローマ旅行記】の記事一覧はこちらのカテゴリーページへ

特におすすめのスポットを以下の記事でまとめています。

※ローマやイタリアを知るためのおすすめ書籍はこちらのカテゴリーページへどうぞ

「ローマ帝国の興亡とバチカン、ローマカトリック」

「イタリアルネサンスと知の革命」

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント