目次

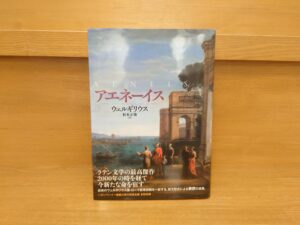

ウェルギリウス『アエネーイス』あらすじと感想~古代ローマの建国神話!『イリアス』、『オデュッセイア』などギリシア神話との関係性も知れるラテン文学の傑作!

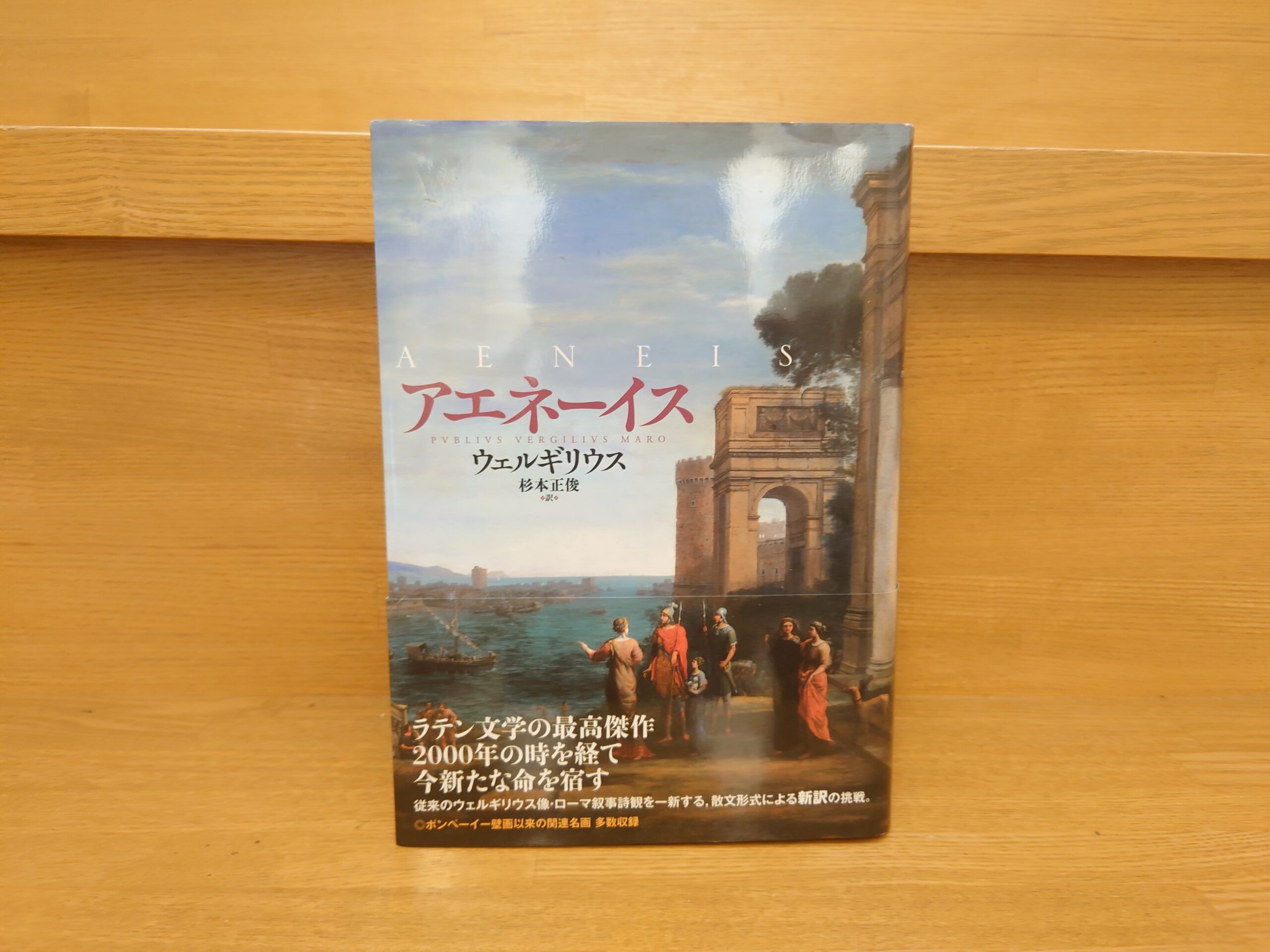

今回ご紹介するのは古代ローマの詩人ウェルギリウスによって書かれた『アエネーイス』です。私が読んだのは2013年に新評論より発行された杉本正俊訳の『アエネーイス』です。

早速この本について見ていきましょう。

ローマ最盛期の詩人ウェルギリウス(前70~前19)が晩年の10年間に取り組んだ『アエネーイス』は、ギリシアの『イーリアス』『オデュッセイア』に比すべきラテン語最高の叙事詩として、すでに刊行前から上々の評判を得ていた。主人公のアエネーアースには時の権力者アウグストゥスの面影があるといわれ、作者の死によって未完に終わったこの作品は、アウグストゥスの強い意向を受けて出版された。

だが刊行されるやただちにベストセラーになった『アエネーイス』が、はるか後世のルネサンス期を超え、今日まで長く愛好された事実は、単に一権力者の強い推薦を受けたからというだけでは説明しきれない。むしろそれはひとえにこの作品が、歴史の転回点に立つ人間の諸問題を的確に捉え、つねに新しい読者を獲得する「読み物」としての魅力を、豊富に持っているからこそであった。たとえばアエネーアースはトローヤからイタリアまでの長い遍歴の途中、カルターゴーの女王ディードーとの悲劇的な出会いを経験するのだが、詩人が主人公を、魔女や妖怪などではなく、このような感性豊かな女性に巡り会わせた瞬間に、ひとりの個人の心に焦点をあてた新しい文学の地平が開かれたと言ってよい。作品は、「ローマ建国」を語るという叙事詩の大枠は守りつつ、戦争など人間集団が引き起こす厄災や、社会の課す重圧の下で苦しむ人々の姿を赤裸々に描いて、詩人の領分を大きく広げたのだ。

アエネーイス』が長く読まれた西欧では、それは『聖書』を補完しつつ相対化させる、精神文化の重要な源流の一つであった。そこに溢れるローマ的心情、その言葉に反映するローマ的美、読むたびに生き生きと蘇る物語の世界は、これからも読者を魅了し続けるに違いない。

しかし日本では、『アエネーイス』は、「ホメーロスの模倣」であるという一時一部に行われた説の影響を受けて、タイトルの知名度に比して、作品自体の独特で無比の味わいは、今もあまり知られていないのが現状ではあるまいか。本訳はこの「誤解」を解き、『アエネーイス』をわれわれの古典とすべく、現代人が心から堪能できるような訳を試みた。(すぎもと・まさとし)

Amazon商品紹介ページより

ウェルギリウスは古代ローマの詩人です。彼については以前「ウェルギリウス『牧歌』あらすじと感想~過去の理想郷アルカディアとは」の記事でも紹介しました。

あわせて読みたい

ウェルギリウス『牧歌』あらすじと感想~過去の理想郷アルカディアとは

イタリアの詩人ウェルギリウスが『牧歌』で語ったアルカディアは後の理想風景画家クロード・ロラン、ニコラ・プッサンが題材にし、ヨーロッパ中に強い影響を与えました。

この記事ではあのダンテやゲーテも大いに称賛していた詩人ウェルギリウスの代表作『牧歌』からアルカディアとは何かということを見ていきます。

ウェルギリウスはこの作品でローマでの地位を確固たるものとし、皇帝アウグストゥスからも一目を置かれるほどでした。

そんなウェルギリウスが晩年の10年で書き続けていたのが今作『アエネーイス』になります。完成の前にウェルギリウスは亡くなってしまったのですがそれでもなお彼が遺したこの作品はローマの、いやヨーロッパの精神的な源として愛されることになりました。

私がこの作品を読んで最も驚いたのは古代ギリシアとの関係性でした。

古代ギリシアの神話といえばホメロスの『イリアス』と『オデュッセイア』が有名ですが、『アエネーイス』はまさにこれらに直結した物語になります。

主人公のアエネーアースはトロイア人です。つまり『イリアス』で語られたトロイア戦争の敗者側になります。

トロイア戦争は戦いの終盤、ギリシア軍(アカーイア勢)によるトロイの木馬作戦によって決着した戦いでした。

『トロイアの木馬の行進』、ジョヴァンニ・ドメニコ・ティエポロ(英語版)画Wikipediaより

『トロイアの木馬の行進』、ジョヴァンニ・ドメニコ・ティエポロ(英語版)画Wikipediaより

『イリアス』本編ではトロイの木馬については語られませんが、この『アエネーイス』ではその顛末が詳しく語られます。ギリシア軍のだまし討ちによって決着したこの戦い。それに破れた無念のトロイア軍。そしてその中にいたのがアエネーアースという武将だったのです。

『アエネーイス』はこの敗戦から始まります。ギリシア軍に徹底的に破壊され、虐殺されたトロイア。そこから逃げ延びたアエネーアースが最終的にローマに行き着き、ローマの祖となるのがこの物語の大筋になります。

ウェルギリウスがこの作品を書いたのはアウグストゥス帝の頃です。アウグストゥス帝といえばパクス・ロマーナをもたらした偉大な皇帝として知られています。つまりローマ帝国の全盛期はこの皇帝から始まったということです。

あわせて読みたい

A・エヴァリット『アウグストゥス ローマ帝国のはじまり』あらすじと感想~カエサル亡き後のローマを知...

私がローマ帝国をもっと学んでみようと思ったきっかけがシェイクスピアのこの作品だったのですが、この作品は時代的にまさにドンピシャの伝記となっています。

シェイクスピアが語った悲劇と実際の歴史はどれくらい違うのかということを考えながら読むのもとても楽しかったです。

ですが、文化的な面ではやはりギリシアの力は侮れません。古代ローマはコロッセオや水道橋など巨大建築で有名ですが、芸術や文学、哲学という点ではやはりギリシアが文化のトップとして存在し続けていたのです。後の哲人皇帝マルクス・アウレリウス帝(161-180)もギリシア哲学に強い影響を受けています。

あわせて読みたい

マルクス・アウレーリウス『自省録』あらすじと感想~まるで仏教!古代ローマのストア派哲人皇帝による...

この作品、実はものすごく原始仏教の思想に近いです。

僧侶である私にとって古代ローマの哲人皇帝とブッダのつながりには非常に興味深いものがありました。

そんなストア哲学と仏教との繋がりを考えながら読むのはとても刺激的な体験になりました。

というわけで、ローマ人にとってはギリシアというのは文化の源泉という敬意はありながらも、その一方でなんとかしてそのギリシアを超えたいという複雑な心情もあったのでした。

かつて繁栄していたギリシア国家。しかし今や地中海を支配しているのは我らがローマである!今ここで必要なのは何か。それはギリシアを超える建国神話だ!それがあることでローマ人としての誇り、精神の源泉を求めることができるだろう!

そこで現れたのがウェルギリウスだったのです。彼はまさしくこのローマ人の誇りを生み出す建国神話を創造したのでした。

『アエネーイス』を読めば、ウェルギリウスがギリシアを強烈に意識して書いているのがはっきりわかります。

特にトロイの木馬作戦の首謀者であり、トロイア滅亡の原因となったオデュッセウスに対する批判(悪口と言ってもいいかもしれません)はかなりのものです。本書を読めばわかるのですが、思わず笑ってしまうほど露骨にカリカチュア化しています。

そして私は巻末の解説で書かれている次の言葉が忘れられません。

アキレースの子孫ピュルルス率いるギリシア軍と、アエネーアースの末裔たるローマ軍の対決は、まさに場所を変えたトローヤ戦争の継続と言ってよい。

新評論、ウェルギリウス、杉本正俊訳『アエネーイス』P396

「まさに場所を変えたトローヤ戦争の継続と言ってよい」

ヨーロッパの歴史、文明においてどれだけギリシャ神話が大きな影響を与えているのかと私は衝撃を受けました。

ウェルギリウスがこの作品を書いた頃のギリシアは国家としての力はすでに衰退していました。地中海を制したローマとは比べようもありません。ですが戦いは続いていたのです。文化という面で。

そうした文化的な戦いというものを考える上で『アエネーイス』という建国神話はあまりに大きな存在です。

そしてこの作品はまさしくその頂上決戦にふさわしい足跡を残すことになりました。

この作品はローマ帝国の精神的柱となり、さらには後のヨーロッパ文明にも決定的な影響を与えていくことになります。

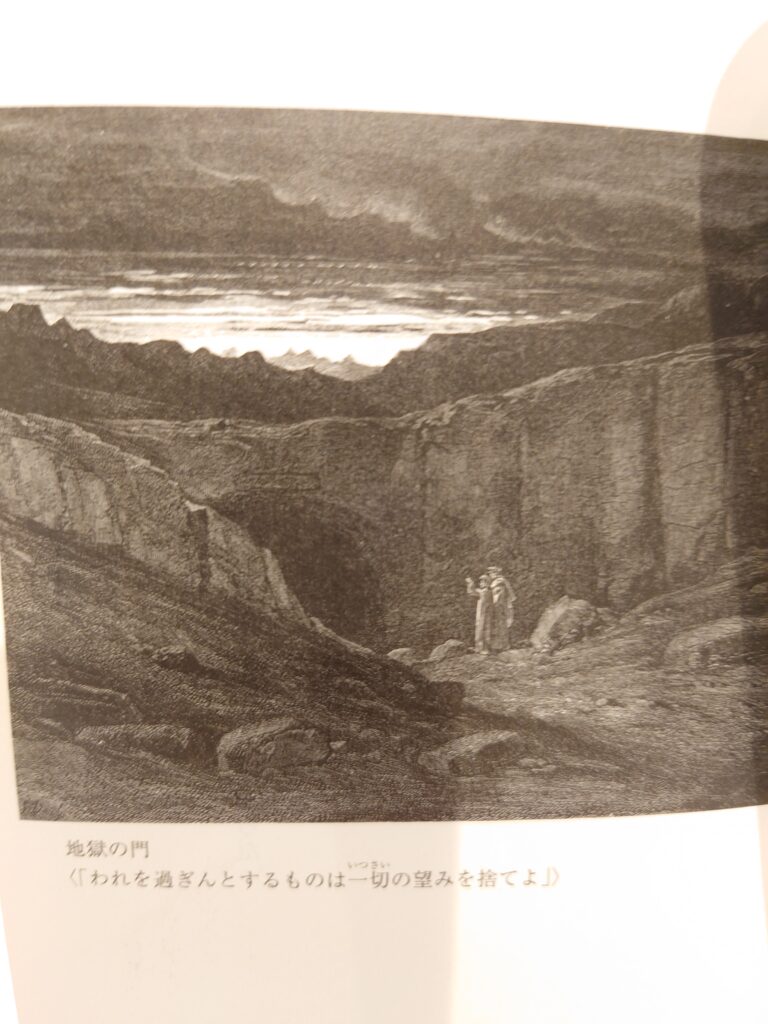

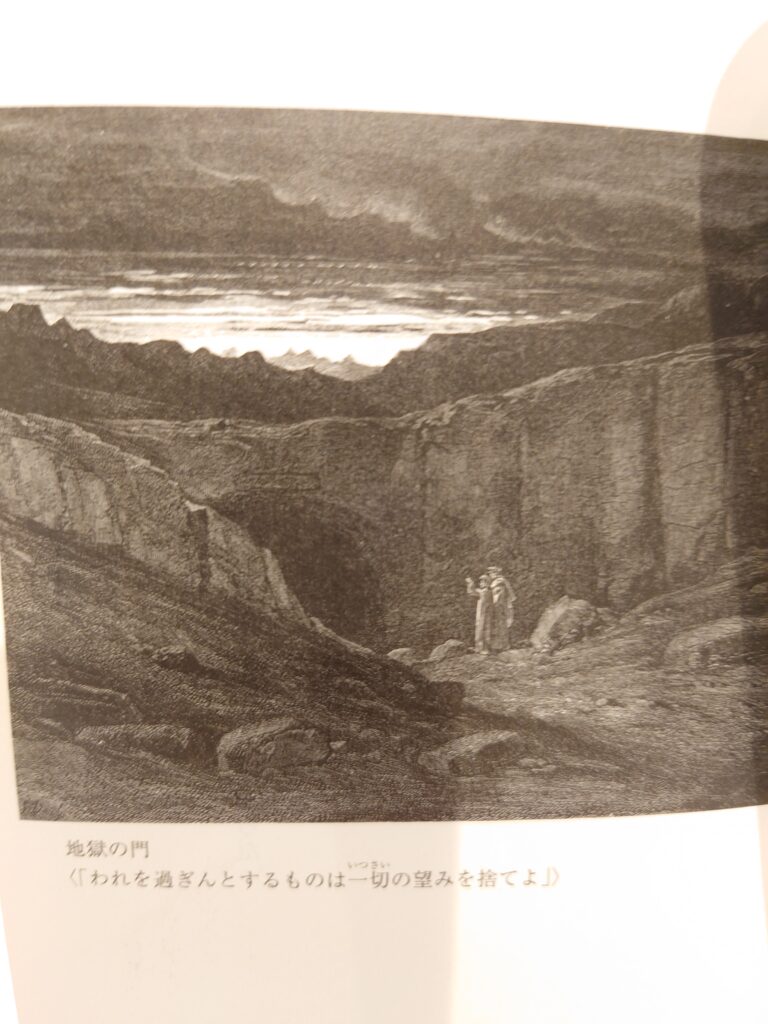

ウェルギリウスがキリスト教世界においても尊敬されたのはこの作品の存在が大きいです。この『アエネーイス』にはあのダンテの『神曲』を連想させるシーンが出てきます。

実際、ダンテは『神曲』の案内人としてウェルギリウスを登場させていますが、そのウェルギリウスが本作で主人公アエネーアースに冥界巡りをさせているのです。その時の描写や来世観は驚くほど『神曲』に似ています。

私は『神曲』を初めて読んだ時、「なんてものすごい想像力だろう!こんな世界を思いつけるなんて!」と驚いたものでしたが、そのダンテは『アエネーイス』を参考にしていたのですね。こうしたこともこの作品を読んで知ることになりました。

また、私はこの作品を読んだ後、ローマを学ぶ過程でアンデルセンの『即興詩人』を読みました。

あわせて読みたい

アンデルセン『即興詩人』あらすじと感想~アンデルセンのイタリア旅行から生まれた出世作。森鴎外の翻...

「デビュー作にはその作家のすべてがある」とよく言われますよね。

私は彼の童話を読んだ後にこの『即興詩人』を読んだわけですが、「あぁ、アンデルセンらしいな~!」と何度も唸ることになりました。それほどこの作品はアンデルセンの作家人生に大きな影響を与えています。

ローマやイタリアの魅力がこれでもかと詰まったおすすめの作品です。

『即興詩人』はアンデルセンの「イタリア紀行」と言ってもよい作品で、彼のローマ愛が溢れている名作です。

そしてこの作品の中で歌姫のアヌンツィアータが演じているのがディドーという役でした。このディドーという女性はまさに『アエネーイス』に出てくる絶世の美女ディドーなのです。19世紀の偉大な童話作家アンデルセンの中にもしっかりと『アエネーイス』が刻まれているのがここからもわかります。

きっとこれから先も様々な作品で『アエネーイス』の影響を私は目にしていくことになるでしょう。これは文学だけでなく、あらゆるジャンルでもそうだと思います。

今回の記事では『アエネーイス』の内容そのものに関してはあまりお話しできませんでしたが、ものすごく面白い作品でした。

本紹介の中でも述べられていましたが、この本は新訳です。帯にも「従来のウェルギリウス像・ローマ叙事詩観を一新する、散文形式による新訳の挑戦』と書かれていました。

この作品は元々は詩で書かれたものでした。ですがラテン語で書かれた韻文を日本語で訳すのは非常に困難なものがあります。この作品が本来持っている魅力をいかにして伝えたらよいのか、その試行錯誤の結果、本書では韻文ではなく散文で書かれることになりました。

私はこの大胆な試みは大成功だったのではないかと思います。訳者の言葉は非常に読みやすく、『アエネーイス』の面白さを何の違和感もなく感じることができました。ウェルギリウスの出世作『牧歌』は正直読みにくく、その面白さを感じることができなかったのでこの『アエネーイス』には驚かされました。

『イリアス』、『オデュッセイア』を読んでからこの作品を読んだのも大きかったと思います。この三作はある意味一つに繋がった作品であると思います。ぜひ三冊セットで読まれることをおすすめします。その方が何十倍も楽しめると思います。

ローマの心の源泉たるこの作品を読めて心の底からよかったなと思います。ぜひおすすめしたい作品です。

以上、「ウェルギリウス『アエネーイス』あらすじと感想~古代ローマの建国神話!ギリシアとの関係性も知れるラテン文学の傑作!」でした

Amazon商品ページはこちら↓

アエネーイス

次の記事はこちら

あわせて読みたい

オウィディウス『変身物語』あらすじと感想~ヨーロッパ芸術に巨大な影響を与えた古代ギリシア・ローマ...

ウェルギリウスとオウィディウスという二人のローマ詩人の存在は後のヨーロッパ文化に凄まじい影響を与えることになりました。まさにヨーロッパ芸術の源泉たる二人です。その二人の作品を読むことができてとても興味深い体験になりました。

これらを読めばヨーロッパの絵画や彫刻、文学と接した時に「あ、これか!」となる機会が増えること間違いなしです。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

映画『テルマエ・ロマエ』あらすじと感想~古代ローマを学んでから観たこの映画が想像以上に素晴らしか...

私はかつてこの映画を観たことがありました。ですが今回ローマ帝国のことを学んでから改めてこの映画を観たことで、前回とは全く違った印象を受けることになりました。

笑えるシーンが満載のこの映画ですがローマ帝国の繁栄、衰退についても丁寧に描かれていたということを改めて感じたのでありました。

関連記事

あわせて読みたい

ローマのおすすめ参考書一覧~歴史、文化、宗教、芸術!ローマがもっと面白くなる名著を一挙ご紹介!

ローマはあまりに奥が深い。そして知れば知るほどはまってしまう底なし沼のような存在です。私もこのローマの浪漫にすっかりとりつかれてしまいました。

あわせて読みたい

ローマおすすめ観光スポット15選!王道から穴場まで美の極致を味わい尽くす!

この記事では私も大好きなローマのおすすめ観光スポットをご紹介していきます。

サン・ピエトロ大聖堂やコロッセオなどの有名どころだけではなく、観光客があまり訪れないマニアックな教会もこの記事ではご紹介していきます。

ローマは実に素晴らしい街です。ですがあまりに見どころが多すぎるが故の罠もあります。ぜひ当ブログの記事が皆様のお役に立てれば何よりでございます。

あわせて読みたい

『Pen BOOKS 美の起源、古代ギリシャ・ローマ』あらすじと感想~ヨーロッパ芸術の源流を概観するのにお...

私はここ一か月半ほどローマ帝国について学んでいます。そんな私にとって古代ギリシャ、ローマ美術について概観できるこの本は非常にありがたいものがありました。

この本はとにかく写真が満載で、ビジュアル的に非常にわかりやすい作品となっています。

あわせて読みたい

石鍋真澄『ベルニーニ バロック美術の巨星』あらすじと感想~ローマの天才のおすすめ伝記!これを読めば...

芸術とはそもそも何なのか。なぜ私たちはローマに惹き付けられるのか。

その鍵がベルニーニにある。

ベルニーニを知れば新たに見えてくるものがあるということを強烈に感じた1冊でした。

素晴らしい名著です!

あわせて読みたい

エドワード・ギボン『ローマ帝国衰亡史』あらすじと感想~ローマはなぜ滅びたのかを考察!偉人達も愛し...

あれほどの繁栄を誇ったローマ帝国がなぜ崩壊していったのか。

繁栄を謳歌するローマ帝国内で何が起こっていたのか。

それらを考えるのにこの作品はうってつけです。

そして歴史の流れを追いながら現代にも通ずる教訓がこの本では語られます。これが深いのなんの・・・!

あわせて読みたい

本村凌二『興亡の世界史第04巻 地中海世界とローマ帝国』あらすじと感想~ハンニバルやカエサルについて...

この作品はタイトル通りローマ帝国の興亡の歴史の解説書になります。この本でありがたいのはローマ帝国の歴史はもちろん、ギリシャやカルタゴなど地中海諸国との関係性も網羅している点にあります。

そしてハンニバルやカエサルについての解説も豊富にあるのも嬉しいです。

あわせて読みたい

ホメロス『イリアス』あらすじ解説と感想~ギリシャ神話の代表作。トルストイ『戦争と平和』に巨大な影響!

トルストイの『戦争と平和』をきっかけに読んだホメロスの『イリアス』でしたが、これは非常に興味深い体験でした。

トルストイがどのような点に感動し、自身の作品にそのエッセンスを組み込んでいったのかを考えながら読むのはとても楽しかったです。

そしてそもそも作品として『イリアス』がものすごく面白く、すいすい読めてしまったというのも驚きでした。戦闘シーンの独特の言葉遣いも新鮮で、思わず唸ってしまうような表現がどんどん出てきます。

これは読む価値ありです。ぜひおすすめしたい作品です。

あわせて読みたい

ホメロス『オデュッセイア』あらすじと感想~トロイア戦争の英雄、知略縦横のオデュッセウスの帰国冒険物語

『イリアス』が圧倒的なスケールで無数の英雄や神々の姿を語っていったのに対し、『オデュッセイア』はオデュッセウスを中心に主要人物の動きをじっくりと追っていきます。ですので誰が誰だかわからないという混乱も起きにくく、非常に読みやすい物語展開となっています。

そして故郷の家にたむろする悪漢たちを策略と剛力で成敗するという筋書きは非常に爽快です。物語の王道中の王道と言ってもいいでしょう。

とても面白い作品でした!

あわせて読みたい

阿刀田高『ホメロスを楽しむために』あらすじと感想~ギリシャ神話『イリアス』、『オデュッセイア』の...

この本は非常におすすめです。とにかく面白く、わかりやすい!しかも深い所まで連れて行ってくれます。内容はかなり本格的です。巻末の里中満智子氏による解説でもそのことは絶賛されていました。

これを読めば『イリアス』『オデュッセイア』の流れをかなりがっちりつかむことができます。逆に言えばもしこの本を読んでいなければ『ジュリアス・シーザー』の時と同じように挫折していたかもしれません。この本のありがたさが身に沁みます。

ぜひぜひおすすめしたい作品です。

あわせて読みたい

ダンテ『神曲 地獄篇』あらすじと感想~仏教の地獄との比較も面白いイタリア文学最高の古典

『神曲』といえば誰もがその名を知る古典。ですがこの作品がいつ書かれて、それを書いたダンテという人がどのような人物だったのかというのは意外とわからないですよね。

この記事ではダンテはどんな時代に生き、どのような背景の下この作品を書いたのか、また、この作品で描かれる地獄の最下層がなんと氷漬けのキンキンの世界だったことに衝撃を受けた私の感想をお話ししていきます。仏教の地獄と対比して読んでいくと非常に興味深い作品です。

あわせて読みたい

ダンテ『神曲 煉獄篇』あらすじと感想~煉獄はいつから説かれるようになったのか。中世ヨーロッパの死生...

前作『地獄篇』で案内人ウェルギリウスと共に地獄を巡ったダンテは、今作で煉獄という場所を巡ることになります。 煉獄は天国でも地獄でもなく、いわばその中間にある場所です。天国へ入る前に身を清めるための場として煉獄はあったのでした。 この記事では作品の流れと、その煉獄とはいかなるものかについてお話ししていきます。

あわせて読みたい

ダンテ『神曲 天国篇』あらすじと感想~「天国・浄土の生活はつまらない」問題について考えてみた

ダンテの『神曲』は中世の人々の死生観を考える上でものすごく興味深い作品でありました。

この記事では「天国・お浄土はつまらない」問題について考えていきます。

『地獄篇』『煉獄篇』『天国篇』と続けて読んできましたが日本の地獄と浄土と比べながら読むのもとても刺激的なものになると思います。ぜひ仏教とセットで読んで頂けましたら幸いでございます。

あわせて読みたい

ルクレーティウス『物の本質について』あらすじと感想~古代ローマのエピクロス派哲学者による驚異の自...

私はこの作品を読み衝撃を受けました。

「2000年以上も前にすでにこんなことを言っていた人がいたのか!」とそれこそ度肝を抜かれました。

恐るべき人物が古代ローマにいました。

古代ローマの文化水準の高さに改めて驚いた読書になりました。

あわせて読みたい

セネカ『生の短さについて』あらすじと感想~時間の浪費を戒め、今を生きよと述べるローマのストア派哲...

この作品を読んで感じたのはセネカはブッダなのかというくらい、仏教的な要素があるという点でした。教えそのものだけでなく、ひとりひとりの読者に問いかけてくるかのような文体も似ています。

ローマのストア派哲学と仏教との類似性というのは私としても非常に興味深いものがありました。

コメント