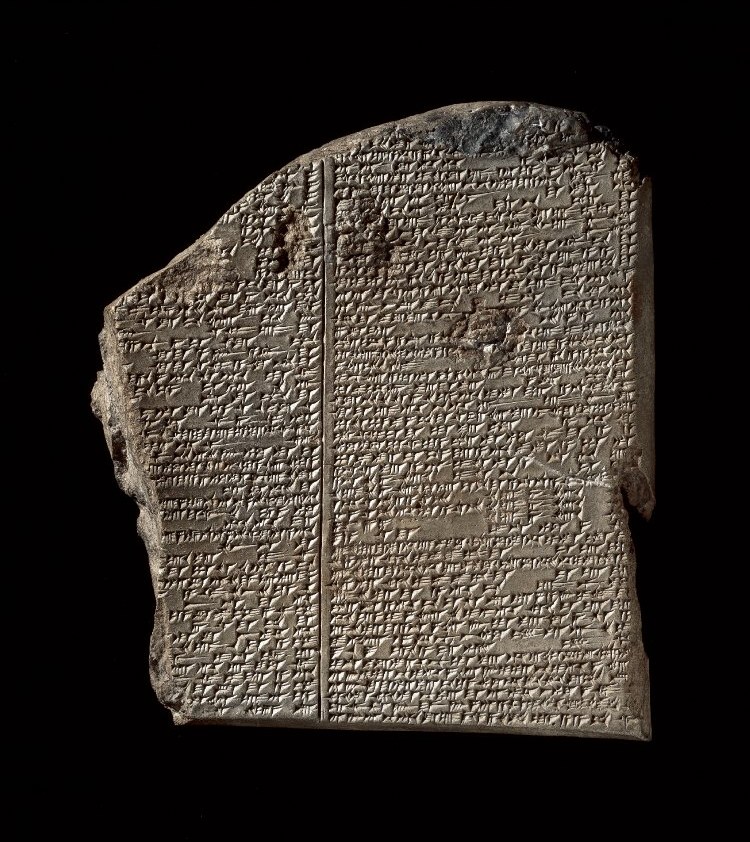

『ギルガメシュ叙事詩』あらすじと感想~ノアの箱舟の起源はここに!?最古の世界文学は想像以上の面白さだった!

矢島文夫訳『ギルガメシュ叙事詩』あらすじと感想~ノアの箱舟の起源はここに!?最古の世界文学は想像以上の面白さだった!

今回ご紹介するのは1998年に筑摩書房より発行された矢島文夫訳の『ギルガメシュ叙事詩』です。私が読んだのは2019年第27刷版です。

早速この本について見ていきましょう。

初期楔形文字で記されたシュメールの断片的な神話に登場する実在の王ギルガメシュの波乱万丈の物語。分身エンキドゥとの友情、杉の森の怪物フンババ退治、永遠の生命をめぐる冒険、大洪水などのエピソードを含み持ち、他の神話との関係も論じられている最古の世界文学。本叙事詩はシュメールの断片的な物語をアッカド語で編集しアッシリア語で記されたニネベ語版のうち現存する2000行により知られている。文庫化に伴い「イシュタルの冥界下り」等を併録。

筑摩書房、矢島文夫訳『ギルガメシュ叙事詩』2019年第27刷版、裏表紙

私がこの作品を読もうと思ったのは前回の記事で紹介した森和朗著『乗っ取られた箱舟 アララト山をめぐるドラマ』がきっかけでした。

この本の中で旧約聖書の有名なエピソード「ノアの箱舟」の起源がこの『ギルガメシュ叙事詩』にあったことを知り、私は大きな衝撃を受けたのでした。

「ノアの箱舟」が漂着したとされるアララト山は現在トルコ領にある聖地中の聖地です。

ですがその「ノアの箱舟」の物語が実は紀元前3000年から2600年頃に繁栄したメソポタミア文明のシュメール神話『ギルガメッシュ叙事詩』から着想を得ていたという驚きの事実がこの本では語られました。せっかくですのでその箇所を見ていきましょう。少し長くなりますが重要な問題ですのでじっくりと読んでいきます。

ノアの箱舟の大洪水の話は、キリスト教徒以外にもよく知られているが、私たちはそれをただの神話のようなものだと思っているのではないか。

しかし、キリスト教徒、とりわけアメリカ人には、それを歴史的な事実だと受け取っている人が多いようだ。聖書は神から聴いた言葉をそのまま記したものであるから、そこに架空の話が紛れ込んでくるはずがない。いや、ノアの箱舟はまだスケールの小さな方で、無限の宇宙そのものが神の創造によるものだと信じている人が、アメリカ人の半分以上もいるということだ。二〇一五年に世界中から投票を募るコンピューターのサイトが、「世界の創造は神によるものか、それとも、ビッグバンによるものか」というアンケートをしたところ、神による創造を支持する割合が、アメリカ人では突出して高くて、五八パーセントにものぼったという。

このように神が世界を創造したと信じるなら、その神は世界を滅亡させることもできると考えるのは、自然であろう。神が送り込んだ大洪水で人間が絶滅したとしても、ノアとその一族だけは箱舟に逃げ込んで助かったという旧約聖書の記述を、それほど心理的な抵抗感もなく読むことができるだろう。

それでは、聖書のなかでノアの箱舟と大洪水がどのように記されているか、見てみることにしよう。

「創世記」の六章にはこう書かれている。―「主は人の悪が地にはびこり、すべてその心に思いはかることが、いつも悪い事ばかりであるのを見られた。主は地の上に人を作ったのを悔やみ、心を痛め、『私が創造した人を地からぬぐい去ろう』と言われた。」

こう決意したものの、神にもいくらか気が咎めたのか、人間のなかでも例外的な善人であるノアだけにはそっと告げ口して、「自分は間もなく人類を滅ぼす大洪水を地球にもたらすが、お前は今すぐ箱舟を作って家族とともに乗り込め」という特別の忠告を与えた。ノアがそれを実行して、人間が滅亡した後も彼とその一族だけは生き残ったという話は、あまりにも有名であるから、くどくど書くまでもない。

ところが、神すらも予測することができなかった、青天の霹靂のようなことが起こった。神が禁じておいた知恵の木の実を人間がたらふく食べたために、知恵がつきすぎてしまって、十九世紀ともなれば、科学なるものが神を置き去りにして、どんどん独り歩きするようになってしまったのだ。

色々な科学が競い合うように発展していったが、そのなかにはのろまの部類に属する考古学も加わっていた。地中深く埋まった遺跡を発掘したり、そこから見つかった粘土板や羊皮紙に書かれた文字を解き明かす技術が、急速に発達していったのだ。

そして、ついに来るべき時が来たのである。

時は一八七二年、ロンドンの大英博物館に勤めていて、粘土板に刻まれた楔形文字がかなり読めるようになったジョージ・スミスは、古代アッシリアの首都ニネヴェの王宮書庫から出上した粘土板文書を調べていて、あっと驚くような発見をした。後になって『ギルガメッシュ叙事詩』と呼ばれるようになったものの一一番目の書版のなかに、聖書のノアの箱舟の記述に細部までよく似たことが書かれていたからである。

スミスが自分の発見を聖書考古学協会で発表すると、当然のごとくセンセーションを呼び起こした。これまで聖書は神の言葉を書きとめたものだ信じ込んでいた、欧米のキリスト教徒たちは、聖書のなかの最も有名な挿話の一つに種本があると指摘されて、開いたロがふさがらなくなっただろう。

鳥影社、森和朗『乗っ取られた箱舟 アララト山をめぐるドラマ』P17-19

「聖書もかつての宗教から様々なモチーフを借用して書かれていた」。これは宗教とはそもそも何なのかを考える上で非常に重要な指摘です。

この本を読んでいて『ギルガメシュ叙事詩』やシュメール文化についてとても興味が湧き、そこで手に取ったのが今回ご紹介する矢島文夫訳の『ギルガメシュ叙事詩』なのでした。

では本題に戻り、この叙事詩について見ていきましょう。訳者は「はじめに」でこの作品について次のように述べています。

『ギルガメシュ叙事詩』は古代オリエント最大の文学作品である。またこれはギルガメシュという英雄を主人公とした英雄物語と考える場合には、古代ギリシアの長篇『オデュッセイア』とか、あるいは中世ヨーロッパの『ロランの歌』や『アーサー王と円卓の騎士』などと肩をならべうる世界的な作品である。

とりわけこの作品が今から数千年前につくられたものだということは、われわれにとってこの作品の意義をさらに深いものにしている。これは人間の知られている歴史のなかで最も初期の作品のひとつであり、生命の探求という永遠のテーマをもって貫かれているという点では、最初の本格的な文学作品だからである。

またこの作品は、古代オリエントの多くの作品のような宗教的な性格をほとんどもっておらず、半神半人であるけれどもきわめて人間的な感情をもつギルガメシュを主人公とした世俗的な文学作品であることもその特質であって、口承文学的な性格ともあいまって比較的理解しやすい。

しかもその表現はそれほど型にはまらず、繰返しは適度に挿入され、形容は時としてすばらしい。宗教性およびある種の政治性がすべてを圧倒していたかと思われる古代メソポタミア世界に、これほどのヒューマニズムと芸術的感覚が見られるということは驚きでさえある。私がこの物語の翻訳と紹介を志したのも、それらの点に深い感銘を受けたためにほかならない。

筑摩書房、矢島文夫訳『ギルガメシュ叙事詩』2019年第27刷版P10-11

※一部改行しました

「これは人間の知られている歴史のなかで最も初期の作品のひとつであり、生命の探求という永遠のテーマをもって貫かれているという点では、最初の本格的な文学作品だからである。」

「宗教性およびある種の政治性がすべてを圧倒していたかと思われる古代メソポタミア世界に、これほどのヒューマニズムと芸術的感覚が見られるということは驚きでさえある。」

単なる古代の神話とあなどるなかれ。ここで訳者が述べるように、この叙事詩は私たちの想像を圧倒的に超える面白さです。私もこの作品を読んで度肝を抜かれました。今から5000年も前に書かれた物語がこんなに面白いなんて・・・!

訳者はこの神話のあらすじをこの後の箇所でとてもわかりやすい形でまとめてくれています。これが非常に参考になるのでここに引用します。

物語全体にわたる主人公がギルガメシュで、ウルクの都城の王である。ギルガメシュはカ強き英雄であるとともに暴君として都の住民たちに怖れられていた。とりわけ彼が都の乙女たちを奪い去るという悪業には都の人びとも耐えられなかった。ウルクの人びとは天なる神々にこのことを訴えた。神々はこれをきき入れ、大地の女神アルルに何とかせよと命ずる。女神は粘土からエンキドゥという名の猛者を造りあげ、これを都城から少し離れた野においた。エンキドゥは裸で、毛髪に覆われており、野獣のような生活をしていた。そこへギルガメシュからおくられた娼婦がやって来て彼の慾望を満たすとともに人間らしくしてしまう。エンキドゥが、人間らしい心に目ざめるとともに、仲間だった野獣たちは離れ去り、エンキドゥは娼婦から食事や着衣などの作法を教わる。

一方ギルガメシュは夢のなかでエンキドゥが近くやって来ることを見た。己れの力を誇示するために、彼は大宴会を催してエンキドゥを招くことにした。エンキドゥはこれを断り、会場への入口でギルガメシュを待構えている。そこで二人の力持ちの大格闘がはじまった。だが長時間の取っ組合いの末、お互いに相手の力を認め、抱き合って、ここにその後オリエント世界で格言のようになった二英雄の友情が芽ばえる。

しかしウルクにおける安楽な生活にエンキドゥは満足できなかった。同じ気持でいたギルガメシュは彼に遠方にある杉の森へ遠征する計画を話す。そこに住む怖ろしい森番フワワ(またはフンババ)をたおし、杉の木を切り払って、あらゆる悪を国から追い払おうというのである。

以前その森へ行ったことのあるエンキドゥはギルガメシュに、それは決死的な仕事であると告げる。ギルガメシュはその怖れをわらいとばし、彼の求めるのは永遠の名であると語る。彼はウルクの長老たちに相談し、旅する者の守護神である太陽神シャマシュの認可を得た。ウルクの武器造りたちは彼とエンキドゥのために巨大な武器を造り上げる。こうして旅立った彼らは、難儀を重ねて杉の森にたどり着き、フワワを殺し、杉を切り倒した。

彼らがウルクに帰り着いてのち、愛と逸楽の女神イシュタルがギルガメシュの英姿に魅せられてしまい、多くの報酬を約束して誘惑しようと試みた。しかし、昔日の暴君とは異なるギルガメシュは、女神の分別知らずと不貞を知っているのであざけり返した。

激昂したイシュタルは天の神アヌに、天の牛をウルクに送ってギルガメシュとその都城を滅ぼすことを求める。アヌははじめ拒絶したが、イシュタルが冥界から死者を連れ出すとおどかすので、いやいやながら天の牛をウルクに送った。このため何百という戦士が殺されたが、ニ人は力を合わせてこれに打ち勝つことができた。

しかしながら、フワワと天の牛を殺したために、エンキドゥは神々により、近いうちに死なねばならぬという宣告を受ける。十二日間の病いののち、悲嘆にくれたギルガメシュに見守られつつ彼は最後の息をひきとった。ギルガメシュの心のうちには、今やひとつの考えがつきまとって離れなかった。エンキドゥが死んだように、己れもやがては同じ運命を免れないのか。彼はこれまでの武業に満足せず、永遠の生命を求めはじめた。

これまでにただひとり、古都シュルッパクの聖王ウトナピシュティムのみが不死を得たということをギルガメシュは知っていた。彼はその住いをたずねて旅にのぼる。彼は山を越え野を横切って遠くさまよい、野獣や飢えに苦しみつつ歩き進んだ。死の湖を渡った彼は、ついにウトナピシュティムをたずねあて、永遠の生命の秘密を訊ねる。

だがウトナピシュティムの答えは彼を落胆させるだけだった。ここでその昔あった大洪水のことが物語られる。エア神の言葉によってウトナピシュティムは四角の船をつくり、危険から逃れることができた。永遠の生命については、それを贈ってくれた神々の決めたことで、彼のあずかり知るところではないというのであった。

がっかりして帰途につこうとするギルガメシュに、妻のすすめによってウトナピシュティムは、海底にある永遠の若さの植物のことを教えてくれた。ギルガメシュは海にもぐってこれをとり、喜び勇んでウルクへの帰途についた。しかし神々は簡単にことを許さなかったのである。泉のほとりにつき、ほこりを流そうとギルガメシュが水を浴びているあいだに、蛇がやって来てこの植物を食べてしまった。失望したギルガメシュは疲れ切ってウルクにたどりつき、その後はどのように暮したことだろうか。

筑摩書房、矢島文夫訳『ギルガメシュ叙事詩』2019年第27刷版P13-16

※一部改行しました

いかがでしょうか。これが5000年前に書かれたなんて信じられないですよね。メソポタミア文明初期に繁栄したシュメール人の文化水準がいかに高かったかがこの叙事詩からうかがうことができます。現代人たる私たちから見てもこのストーリー展開の素晴らしさは文句なしですよね。そして実際にこの叙事詩を読んでみると、そのストーリー展開の面白さはもちろんですが、その深さにも驚くことになります。素朴な語りの中に人間の本質に迫る問いが展開されているのです。

その中でも私が特に感銘を受けたのは、親友エンキドゥが亡くなった時のギルガメシュの嘆きです。

ギルガメシュは、彼の友エンキドゥにむかって

筑摩書房、矢島文夫訳『ギルガメシュ叙事詩』2019年第27刷版P102

烈しく涙を流し、野原をさまよい歩いた

「私が死ぬのも、エンキドゥのごとくではあるまいか

悲しみが私のうちに入りこんだ

死を恐れ、私は野原をさまよう

ウバラ・トゥトゥの息子ウトナピシュティムにむかって

私は道をとり、いそぎ進んだ

夜になり、山の狭間にさしかかると

私はライオンどもを見てふるえあがった

私はシン(※月の神)にむけ頭をあげて祈った

ギルガメシュとエンキドゥは一心同体とすら言えるような、非常に強い絆で結ばれていました。そのエンキドゥを突然失うことになりギルガメシュは呆然自失、嘆き悲しむことになります。

そんな親友の死を目の前にしてギルガメシュは、

「私が死ぬのも、エンキドゥのごとくではあるまいか

悲しみが私のうちに入りこんだ

死を恐れ、私は野原をさまよう」

ギルガメシュは上のあらすじにありましたように、かつては暴君で自分の思うままに生きていました。そして彼はエンキドゥと出会い、怪物退治に出掛けて帰ってくる頃には立派な王になりました。ある意味、暴君であった頃も、怪物を倒しに行った頃も、彼は「死や衰え」のことなどほとんど考えることのない、右肩上がりの人生を歩んでいたのでありました。

しかしエンキドゥの死を目の当たりにし、「自分もいつかこうなる、今の栄光もいつかは消え去る」という念に強烈に襲われることになったのです。

つまり、エンキドゥという大切な人の死を通して「諸行無常の理」をギルガメシュは悟ったのです。そしてそこから「永遠なるものを求める」という彼の第二の冒険が始まるのです。

素朴な言葉で語られる『ギルガメシュ叙事詩』ですが、じっくり読んでいくとものすごく深い問題が描かれていることが見えてきます。

他にも、エンキドゥが獣から人間へと変わっていく話や、それこそ「ノアの箱舟」の原型になった洪水伝説など、お伝えしたいことが山ほどあります。

ですがそれらすべてをお話ししてしまうととてつもない分量になってしまうのでここまでとさせて頂きます。興味の湧いた方はぜひこの本を手に取って頂けたらなと思います。この本では訳者の矢島文夫氏がものすごく丁寧に解説をつけて下さっていますので、初学者の方でも安心して読むことができます。知識がなくてもこの叙事詩を存分に楽しむことができますのでご安心ください。ものすごく読みやすいのできっとびっくりすると思います。

『ギルガメシュ叙事詩』はいつか読みたいなとずっと思っていた作品でしたので、今回こうしてじっくり読めたのは非常にありがたい経験となりました。

現代の小説や物語と比べても遜色がないくらいドラマチックで面白い作品です。5000年前の人類の英知をぜひ味わってみてはいかがでしょうか。非常におすすめです。

以上、「『ギルガメシュ叙事詩』あらすじと感想~ノアの箱舟の起源はここに!?最古の世界文学は想像以上の面白さだった!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント