『カフカース 二つの文明が交差する境界』あらすじと感想~カフカースとロシア文学のつながりを知るのにおすすめ!

『カフカース 二つの文明が交差する境界』概要と感想~カフカースとロシア文学のつながりを知るのにおすすめ!

今回ご紹介するのは2006年に彩流社より発行された木村崇、鈴木董、篠野志郎、早坂眞理編『カフカース 二つの文明が交差する境界』です。

私がこの本を手に取ったのは藤沼貴著『トルストイ』でこの作品が紹介されていたからでした。

著者の藤沼貴はトルストイとカフカースの関係を述べるため、次のようにこの本を引用しています。

チェチェン戦争について説明するためには、カフカース全体の状況について説明しなければならず、そのためにはカフカースの歴史から説き起こさなければならない。それはとても私の手には負えないので、最近出た本『カフカース』(木村崇ほか編、彩流社、ニ〇〇六年)から引用させてもらうことにしよう。

「カフカースのを歴史についての文献をひもとけば、そこにはいつも巨大な国家が顔を覗かせる。古くはアケメネス朝、ローマ帝国、さらにセルジューク朝、モンゴル帝国、ティムール朝、サファヴィー朝、ロシア帝国、そして二〇世紀にはソヴィエト連邦。

地理的に東のカスピ海、西の黒海にはさまれたこの地域は、南北をみれば北ユーラシアと中東を結ぶ通路であり、また東西を見れば、二つの海を船で運ばれる物資の通り道であった。

さらに、山がちな地形と複雑な住民構成は、この地にまとまった強い権力を生み出すことを妨げ、常に小国分立状態をもたらしてきた。地政学的にも通商上も重要であり、天然資源や人的資源も豊富で、しかも地元の強力な国家の存在しないこの地域に、先に挙げたような巨大な国々が支配を及ぼそうとしたのも当然の成り行きだった。そのためカフカースは絶えず周辺の大国の進出を受け、しばしば複数の大国の勢力争いの場となった」(この本は数人の共著。引用部分は〔一ハぺージ〕の筆者は黛秋津)。

第三文明社、藤沼貴著『トルストイ』P145

※一部改行しました

トルストイ伝記の金字塔の中でこのように引用されていたのがこの『カフカース 二つの文明が交差する境界』だったのでした。

というわけで実際にこの本を読めばもっと詳しくカフカースのことを知れるに違いないと思い、私はこの作品を手に取ったのでした。

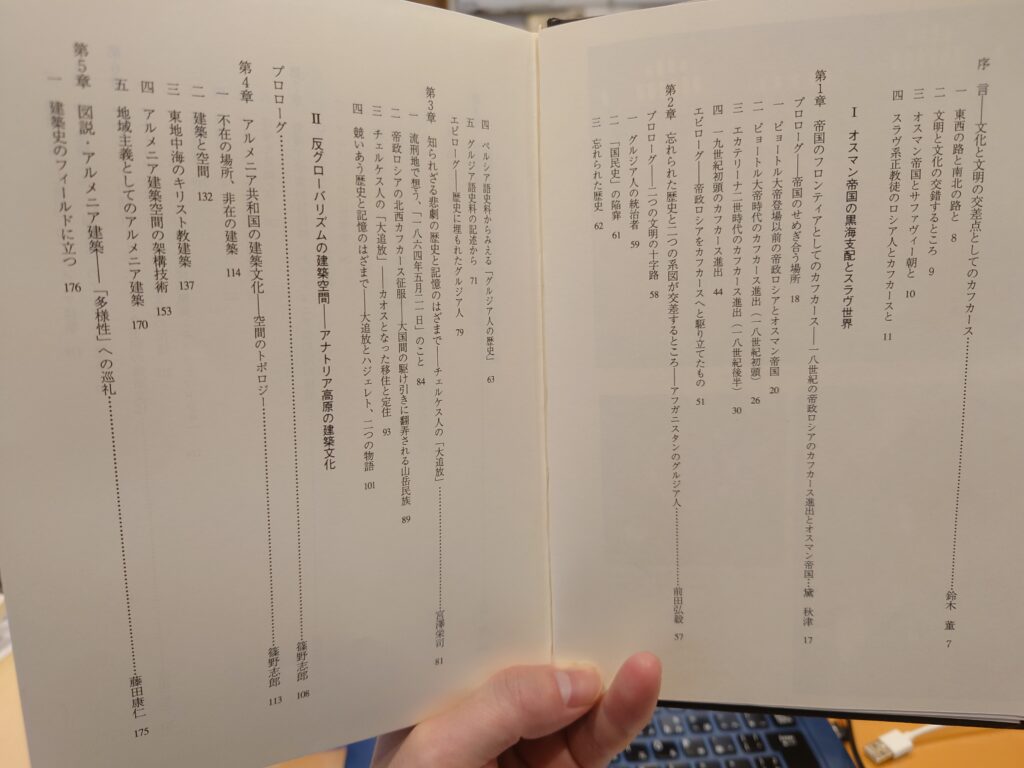

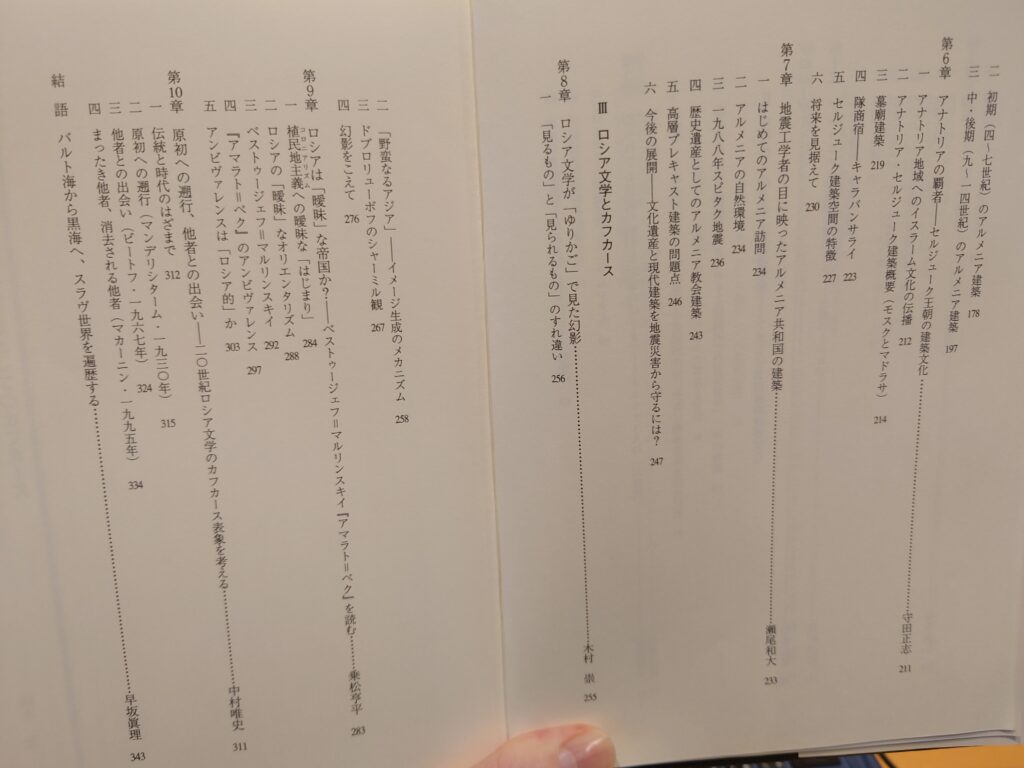

この目次を見て頂ければわかりますように、この作品はそれぞれの分野の専門家による共著になります。

『トルストイ』で引用されていたロシアとカフカースの歴史が書かれていた箇所もとてもわかりやすく面白かったです。

そしてこの中でも私が特に気になったのはやはり第8章のロシア文学に関する項目です。

筆者の木村崇さんは第8章で「ロシア文学が「ゆりかご」で見た幻影」というテーマでここに書いています。その冒頭、筆者は次のように述べています。少し長くなりますがトルストイやロシア文学を考える上で非常に重要な指摘がなされているのでじっくり読んでいきます。

ロシア文学の成果を世界文学の年表に書き込んでみると、実はたいへん新しい文学だということがわかる。誕生当時からそれはすでに現代に通じるような諸問題ともろに向き合っていたからである。一九世紀中葉の著名なロシアの批評家ヴィサリオン・べリンスキイはレールモントフの詩を論評する中で、「カフカースはわが国の詩才たちのゆりかごとなることが定めであったかのようだ」と書いた。このときから、いつしか誰のロからも「カフカース=ロシア文学のゆりかご」説が自明の事実として語られるようになった。たしかにロシアとカフカースの出会いは、抜き差しならない関係を孕む問題としてそのまま引きずられ、今日に至っているように思われる。

最初にカフカースを描いたロシア詩人は、たぶんガヴリーラ・ヂェルジャーヴィンとヴァシーリィ・ジュコフスキイだが、どちらも間接情報をもとに想像力にまかせて書いた詩で、現地で見聞きした体験に裏打ちされたものではなかった。

実際にカフカースの地を踏み、つぶさに観察し、後世に名を残す作品を結実させたのはアレクサンドル・プーシキンである。前の二人が活躍したのは一八世紀のおわりから一九世紀のはじめで、プーシキンは同時代の、ひとつかふたつ若い世代である。したがって「幼少期」のロシア文学がカフカースの「ゆりかごで育まれた」とすれば、たかだか二百年前のことにすぎない。

しかしよく考えてみると、この「ゆりかご」説には、すなおに了解できないなにかがある。はたしてロシアとカフカースは実の母子のような関係だったのだろうか。この頃のロシアは神聖同盟の盟主におさまるほどの、ヨーロッパを代表する大帝国であった。

一方のカフカースは、歴史も伝統も、言語も風習も、ことごとくロシアとは異なる非ヨーロッパ的文化空間であった。「ゆりかご」説には、どうもこの異文化の出会いという緊張が感じられないのである。

一八世紀末から一九世紀にかけてヨーロッパの列強は領土や植民地の拡大にそれまで以上に血道を上げていた。一八世紀のごくはじめにピョートル大帝という、体格もさることながら行動もけたはずれの皇帝が、遅ればせながら強引極まる「西欧化=国力増強」を遂行してやっとできたロシア帝国には、政治的・軍事的力量からいって列強がしのぎを削る西の方向へ領土を広げる能力のないことは明らかであった。

また世界の趨勢は中東や中央アジア、インドへの勢力拡大を競い合う時代に入っていた。西欧列強からすれば、立ちはだかっていたオスマン帝国やペルシャが相対的に実力を低下させていた現実は願ってもない好機であっただろう。ロシア帝国の国家戦略が、地の利を生かして「東方」(ロシアの中心からみれば実際には南方)なのだが、当時の為政者は異口同音に「東方」あるいは「アジア」と呼んでいた)を標的にしたのは自然の成り行きだった。

それはそれとして、西欧の人間たちには、「東方」や「アジア」は文明を知らない野蛮な地域で、文明の光をもたらす勢力がそこへ「進出」するのは歴史的に必然で、かつ正当で肯定的な行為だという思い込みがあった。

西欧の人たちは、ロシアさえ「アジア」の一部のように思っていた。ロシアは、彼らのはるか東方に位置する、二百何十年もの間「タタールのくびき」の下に呻吟する、西欧から隔絶されていた異空間であった。一八一二年にモスクワ入城をはたしたナポレオンが、「アジアの大都を陥落させた」と思ったのは、けっして彼が地理に疎かったからではないのである。

ところが、西欧と肩を並べるところまで来たと思っていたロシア帝国の支配階級の人たちは、当然のように「アジア」は自分たちの外縁にあると考えた。カフカースはヨーロッパ・ロシアの南に位置してはいたけれど、いまやロシアに征服されつつあるこの地を、ロシアの植民地主義者は疑いもせずに「東方」と言い習わすようになった。その根底にはあきらかに、自分たちを西欧の人間たちと無条件に同列視するという奇妙な錯誤があったのである。

ロシア文学史やロシア思想史ではこの問題について、プーシキンと同世代のピョートル・チャーダーエフが早くも懐疑を抱いている。そして、アレクサンドル・ゲルツェン等の西欧派と、それに対抗するスラヴ派とのあいだの真剣な論争に引き継がれ、自己認識をめぐって現在に至るまでロシアの知識人を悩ませる大きな問題となっているのである。

錯誤は、西欧との関係においてだけではなかった。カフカースとの関係においてロシアが文明の代表者だという自負は、おのずと「普遍」の代表者でもあるという考えに通じる。この考えによれば、〈野蛮〉や〈蒙昧〉という「特殊」は〈文明〉という「普遍」に包摂されてしかるべきであり、それゆえにカフカースは無条件にロシアに併合され、同化されるべきなのである。そこにはもはや異文化間に横たわる越えがたい深淵などは存在しない。

しかし、これはあくまでも「見るもの」の側にしか通用しない思い込みである。「見られるもの」はそれをけっして共有しない。さいわい、この絶望的なすれ違いはロシア文学においてはかならずしも等閑視されはしなかった。それを見据えようとする試みは、けっして多くはないが、ロシア文学の黎明期にすでになされていたのである。とはいえ、「見るもの」と「見られるもの」の関係に見られる絶望的なまでのずれは、つぎに見るようにあまりに大きかった。

彩流社、木村崇、鈴木董、篠野志郎、早坂眞理編『カフカース 二つの文明が交差する境界』P256-257

※一部改行しました

「よく考えてみると、この「ゆりかご」説には、すなおに了解できないなにかがある。はたしてロシアとカフカースは実の母子のような関係だったのだろうか。」

筆者はロシア文学とカフカースの関係を単純化して論じる傾向に疑問を呈しています。

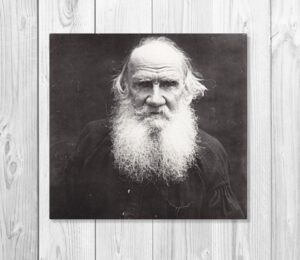

そして「カフカースは野蛮で無知蒙昧で併合されて当然である」という考えがロシアでは一般的だったということ、そしてそれに対して少数ながら疑問を持っていた文学者もいたということ、そしてその代表例として挙げられるのがトルストイだということもこの後で語られます。

こうした指摘はロシア文学とカフカースの関係を考えていく上で非常に興味深いものがありました。

この本では他にも様々な観点からカフカースを見ていくことができます。

私はトルストイとの関係性からカフカースに関心を持つようになりましたが、入り口は人それぞれだと思います。そんな中多様な視点からカフカースを見ていくこの本の試みは非常に面白いなと思いました。

以上、「『カフカース 二つの文明が交差する境界』カフカースとロシア文学のつながりを知るのにおすすめ!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント