目次

K・ローゼンクランツ『ヘーゲル伝』概要と感想~権威あるヘーゲル伝記の古典

ヘーゲル(1770-1831)Wikipediaより

ヘーゲル(1770-1831)Wikipediaより

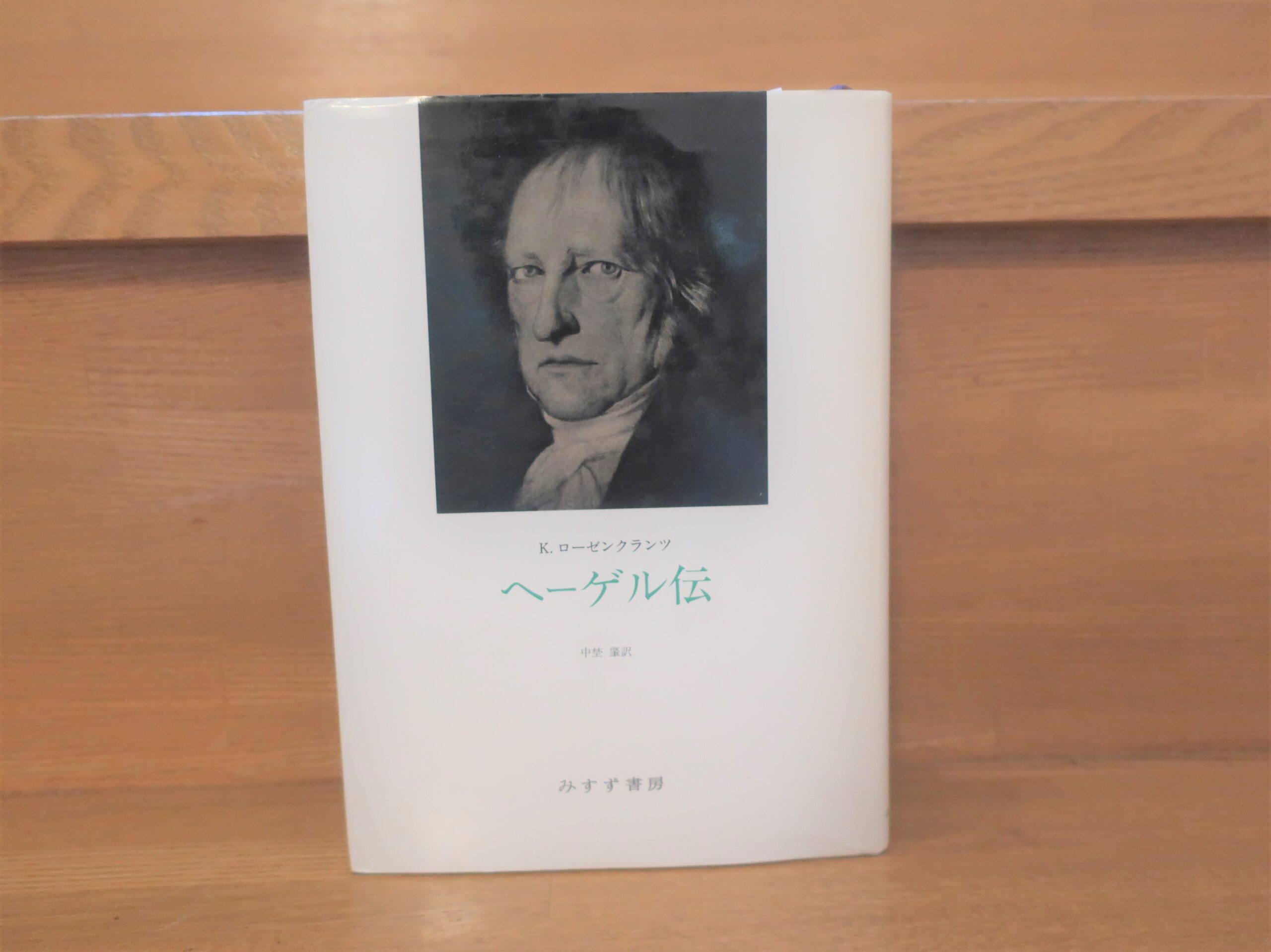

今回ご紹介するのは1983年にみすず書房より発行されたK・ローゼンクランツ著、中埜肇訳『ヘーゲル伝』です。

早速この本について見ていきましょう。

本書はもと1844年にべルリン版へーゲル全集の補巻として出版された。著者の人間および著作年代がへーゲル自身に近いという意味でも,その手堅い叙述と学問的に高い内容によって多くの研究者から信頼され,現在でも依然としてへーゲルとその哲学に関する情報の重要な源泉であり続けているという点でも,古典的な作品といえる。

序言にもきわめてヴィヴィッドに描かれているように,著者が生前のへーゲルその人を親しく識っており,また同じ時代を生きたという事実から,本書には類い稀れな生彩が漲っている。

著者口ーゼンクランツはへーゲル哲学を深く理解してはいるが,けっしてそのなかに溺れこんでしまった一辺倒の弟子ではなかったので,叙述対象とのー定の距離に示された伝記作者としての理想的な位置がこの伝記の叙述をして客観性の高いものたらしめている。これを凌駕するへーゲル伝がかつて書かれたことはなく,今後も現われないであろう。

みすず書房、K・ローゼンクランツ、中埜肇訳『ヘーゲル伝』裏表紙

この解説の最後の「これを凌駕するへーゲル伝がかつて書かれたことはなく,今後も現われないであろう。」という言葉は驚きですよね。

それほどこの伝記はヘーゲル研究において評価されている作品と言えます。

ですがこの作品を読んでいて個人的に感じたのは、伝記といえどあまり伝記的なものを感じないという点でした。

私がヘーゲル伝を読もうと思ったのはヘーゲルの生涯を知りたいと思ったのはもちろんですが、当時の時代背景を知りたいというのが1番の理由でした。

しかし、この伝記を書いたローゼンクランツはヘーゲルと同時代人です。

その時代において当たり前だったことは書かれません。

また、時代を経て整理された資料を基にした伝記でもないので、その生涯や生活ぶりが詳しく語られるということも少なめです。

どちらかというとヘーゲルの思想の過程を年代順に追って行くという形になります。

そうなってくるとヘーゲルだけでなく、カントやシェリングなど当時の西洋哲学の知識もなければ理解するのも覚束ない状態になってきます。

もちろん、ヘーゲルの生涯において重要な出来事や辿った道筋は知ることができます。ですが、いかんせんそこで語られる思想が難しい!正直、かなり苦しい読書になりました。

ですが、この作品はヘーゲル伝記における古典として今なお最高の評価を受けている伝記です。

つまり、ヘーゲルを学ぶ上でこの本は研究者必読の質の高い文献ということになります。

ですので悪いのはこの本ではありません。悪いのはこの本を理解できない私なのです。

私は以前からカントやヘーゲルなどの西洋哲学が苦手で、彼らの著作を読もうとするも何度も跳ね返されている人間です。やはり私にはまだまだ西洋哲学を学ぶための下地が足りないということなのでしょう。

自分のわかっていなさをわかる読書というのも大事なことなのかもしれません。

ただ、全体としては苦しい読書になりましたが、ところどころでヘーゲルの思想や当時の時代精神を知る上で大きな発見がありました。これは苦しみながらもこの本を読んだからこそだと思います。やはり何かを学ぶためにはこういう忍耐の読書も必要なのだなと改めて感じたのでありました。

私にとっては難易度の高いこの伝記ではありましたが、ヘーゲルを学ぶ上では必読とも言える非常に評価の高い伝記です。ヘーゲル伝記の古典としてこの本は重要な作品と言うことができるでしょう。

以上、「K・ローゼンクランツ『ヘーゲル伝』~権威あるヘーゲル伝記の古典」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

ヘーゲル伝

次の記事はこちら

あわせて読みたい

H・アルトハウス『ヘーゲル伝 哲学の英雄時代』あらすじと感想~ヘーゲルの人となりに迫る新たなるヘー...

この伝記を読んでみるとローゼンクランツの『ヘーゲル伝』とその雰囲気がかなり違うことにすぐに気づきます。

ローゼンクランツの『ヘーゲル伝』ではヘーゲルの思想の問題にかなりの分量が割かれるのですが、アルトハウスの伝記では彼がどのような生活をし、どのように人と関わり、どんな出来事が彼に影響を与えたのかということを丁寧に追っていきます。

そのため、物語のようにヘーゲルの生涯を辿っていくことができます。正直、ローゼンクランツの『ヘーゲル伝』よりもかなり読みやすく、そして面白いです。

さらにこの伝記ではマルクスとの関係など、その後の世界に与えた影響も知ることができたのがありがたかったです。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

ホフマン『砂男』あらすじと感想~ホフマン怪奇小説の代表作!ドストエフスキーの作風にも影響?

ドストエフスキーは若い頃ホフマンを愛読していました。その時の影響がもしかしたら様々な形でドストエフスキー作品にも表れているのかもしれない、そんな風に思ったのでした。

この記事で紹介する『砂男』が収録されている『ホフマン短編集』は他にも面白い短編がいくつも入っていますのでぜひともおすすめしたいです。現代でも全く色あせない作品たちです。怪奇小説の王道がここにあります。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

関連記事

あわせて読みたい

マルクス『ヘーゲル法哲学批判序説』あらすじと感想~「宗教はアヘン」はどのような意味なのか

私たちは「宗教はアヘン」と聞くと、何やら宗教が人々を狂わせるかのような意味で受け取りがちです。ですがそういうことを言わんがためにマルクスは「宗教はアヘン」と述べたわけではないのでした。

この記事ではそんな「宗教はアヘン」という言葉はなぜ語られたのかということを見ていきます。

「宗教はアヘン」という言葉は僧侶である私にとって非常に厳しいものがありました。なぜマルクスはそのように語ったのか、何を意図して語っていたのかを知れたことはとても大きな経験となりました。

あわせて読みたい

(8)シュトラウスからヘーゲルへ~なぜヘーゲル思想は青年たちの心を捉えたのか

無神論というと、何も信じていないかのように思われがちですが実は違うパターンもあります。

この記事で語られるように、無神論とは何も信じないことではなく、従来のキリスト教の信仰を否定し、新たな信条に身を捧げることでもありました。

当時、キリスト教の世界観を否定し、ヘーゲル思想に傾倒していった若者はたくさんいました。そのひとりがエンゲルスであり、マルクスでもありました。

あわせて読みたい

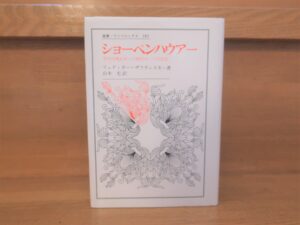

ザフランスキー『ショーペンハウアー』あらすじと感想~時代背景や家庭環境まで知れるおすすめ伝記

難解で厳しい哲学を生み出した哲学者ショーペンハウアーだけではなく、人間ショーペンハウアーを知れる貴重な伝記です。この本が傑作と呼ばれるのもわかります。

あわせて読みたい

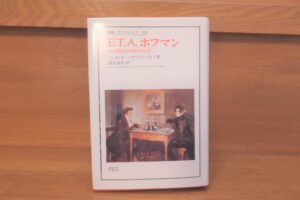

ザフランスキー『E.T.A.ホフマン ある懐疑的な夢想家の生涯』あらすじと感想~ドストエフスキーも愛した...

この本のありがたいのはホフマンが生きた時代の社会や文化、時代背景を解説してくれるところにあります。

ホフマンその人を学びながら他の哲学者の人生と絡めて私たち読者は考えていくことができます。これは楽しい読書でした。

あわせて読みたい

R.ザフランスキー『ニーチェ その思考の伝記』あらすじと感想~ニーチェの思想はいかにして生まれたのか...

この本の特徴は何と言っても、単なる伝記ではなく、「思考の伝記」であるという点にあります。ニーチェの生涯を辿りながらその思考のプロセスをこの本では見ていくことになります。

あわせて読みたい

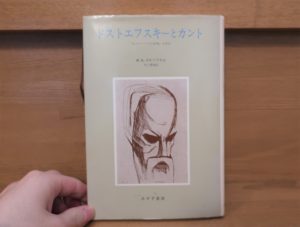

ゴロソフケル『ドストエフスキーとカント 『カラマーゾフの兄弟』を読む』あらすじと感想~カントという...

この本では『カラマーゾフの兄弟』のイワンに的を絞り、そこに西欧思想の代表たるカントの思想とドストエフスキーの決闘が描かれていることを述べていきます。

コメント