目次

悪いことをした人は、この世で憂え、来世でも憂え、ふたつのところで共に憂える―お釈迦様のことばに聴く

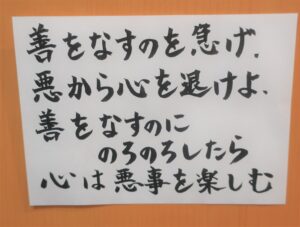

一五 悪いことをした人は、この世で憂え、来世でも憂え、ふたつのところで共に憂える。かれは、自分の行為が汚れているのを見て、憂え、悩む。

一六 善いことをした人は、この世で喜び、来世でも喜び、ふたつのところで共に喜ぶ。かれは自分の行為が浄らかなのを見て、喜び、楽しむ。

岩波書店、中村元訳『ブッダの真理のことば 感興のことば』P12

今回のことばもものすごくシンプルですよね。

悪いことをしたら地獄に堕ちる。これは私たちもよく耳にします。

ですがお釈迦様は悪いことをしたら死後だけでなく、この世でも憂えることになると仰ります。「かれは、自分の行為が汚れているのを見て、憂え、悩む。」と述べられているのがポイントです。

何か天罰のような災いがかれに降りかかって苦しむということではなく、自分自身で罪の意識に苦しむことになると言っているのです。

もちろん、外部からの懲罰や災いもあるかもしれませんが、何よりも自分自身によってその報いを受けることになるであろうとお釈迦様は述べるのです。

そしてこれは逆も然り。

いいことをした人はこの世でもあの世でも、「かれは自分の行為が浄らかなのを見て、喜び、楽しむ」。

「幸せも苦しみも自分の心が感じるのである」、ここでもその原則が貫かれています。

さて、今回のことばを読んで次のように思われる方もおられるかもしれません。

「いやいや、悪い奴らはずいぶんと楽していい思いをしているじゃないか。それにそもそも死後の世界があるなんてわからない。彼らは悪いことをしたとしても、何の苦しみも感じていないではないか」

たしかにこれはもっともです。

悪いことをしたとしても彼らが罰を受けているようには見えない。逮捕されたりしたのならば罰を受けているというのはわかりますが、「悪」というのは何も法的に合法かどうかというだけではありません。

人を利用したり、だましたり、いじめたり、搾取したりなどなど、様々な悪があります。

そういうことをすればするほど富は蓄えられる。そうした側面も実際にはあるわけです。

ではそういう人達は罰を受け苦しむことになるのか。いや、そうは見えない。ずいぶんと楽しそうに生きているではないかと私たちは疑問に思うわけです。

ですがさすがはお釈迦様。

この『真理のことば』では後の部分でこの疑問に答える箇所が出て参ります。

ブログではもう少し先の紹介になりますが、改めてこの問題について考えていきたいと思います。(※それが以下の記事になります 2022年5月追記)

あわせて読みたい

まだ悪の報いが熟しないあいだは、悪人でも幸運に遇うことがある―お釈迦様のことばに聴く

まだ悪の報いが熟しないあいだは、悪人でも幸運に遇うことがある―お釈迦様のことばに聴く 一一九 まだ悪の報いが熟しないあいだは、悪人でも幸運に遇うことがある。し...

以上、「悪いことをした人は、この世で憂え、来世でも憂え、ふたつのところで共に憂える―お釈迦様のことばに聴く」でした。

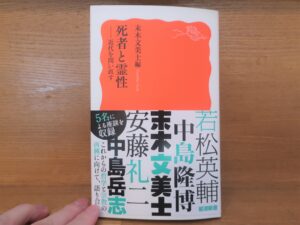

Amazon商品ページはこちら↓

ブッダの 真理のことば 感興のことば (岩波文庫)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

たとえためになることを数多く語るにしても、それを実行しないならば、その人は怠っているのである~お...

たとえためになることを数多く語るにしても、それを実行しないならば、その人は怠っているのである―お釈迦様のことばに聴く 一九 たとえためになることを数多く語るに...

関連記事

あわせて読みたい

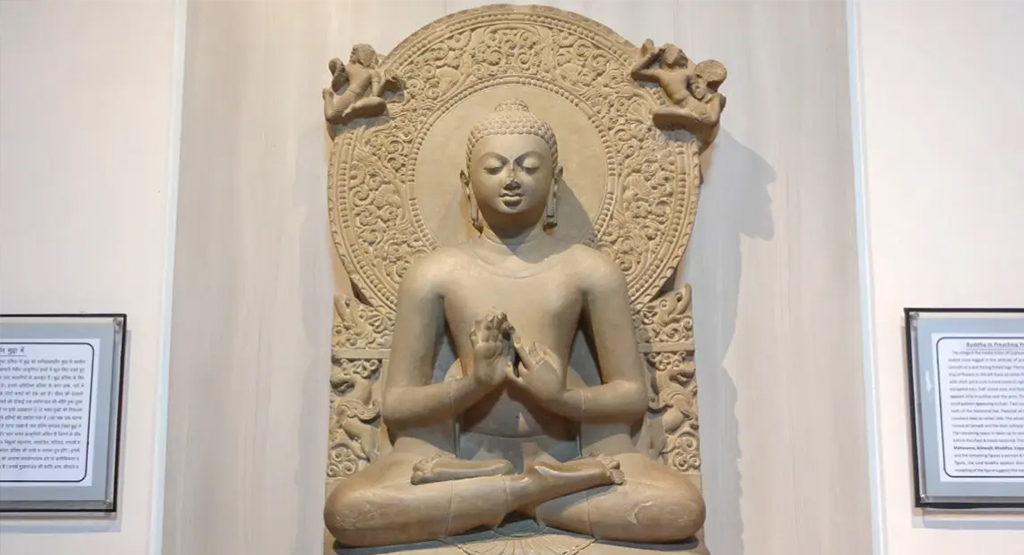

【現地写真から見るブッダ(お釈迦様)の生涯】⑴ネパール、ルンビニーでの王子様シッダールタの誕生!

今回の記事から全25回の連載を通してゴータマ・ブッダ(お釈迦様)の生涯を現地写真と共にざっくりとお話ししていきます。 私は2024年2月から3月にかけてインドの仏跡を旅してきました。 この連載では現地ならではの体験を織り交ぜながらブッダの生涯を時代背景と共に解説していきます。

あわせて読みたい

仏教入門・現地写真から見るブッダの生涯

この連載記事を読めばブッダの生涯だけでなく当時のインド社会の雰囲気も感じて頂けることでしょう。

私達日本人が想像するインドとは違う仏教世界をご紹介します。

意外な発見が満載で、きっと皆さんにとっても刺激的な体験になることでしょう。

あわせて読みたい

【旅行記】インド・スリランカ仏跡紀行

インドの旅は私の「宗教を巡る旅」の終着点でもあります。様々な宗教や文化を学んできた私にとって、やはり最後に行き着く場所は仏教誕生の地インドでなければなりません。

あわせて読みたい

中村元訳『ブッダのことば』を読む~お釈迦様のことばに聴く

最古のお経のひとつであるこの『ブッダのことば(『スッタニパータ』)』はお釈迦様が存命当時実際に説かれていた教えに最も近いとされています。

シンプルだけれども心に響く深い味わいがある、そんなお経がこの『ブッダのことば』です。

有名な「犀の角のようにただ独り歩め」という言葉もこのお経で説かれています。私も大好きな経典です。

あわせて読みたい

ものごとは心にもとづき、心を主とし、心によってつくり出される―お釈迦様のことばに聴く

「ものごとは心にもとづき、心を主とし、心によってつくり出される。」

『真理のことば』は読みやすく、誰でも簡単に親しめることから世界中で愛読されているお経です。こうした簡潔でわかりやすいことばが最後まで続いていくのがこのお経の特徴です。

さて、今回紹介することばは仏教の基本的なものの見方を表したものになります。

あわせて読みたい

怨みに報いるに怨みを以てしたならば、ついに怨みの息むことがない―お釈迦様のことばに聴く

ブッダの有名なことば「怨みに報いるに怨みを以てしたならば、ついに怨みの息むことがない」 三 「かれは、われを罵った。かれは、われを害した。かれは、われにうち勝...

あわせて読みたい

「犀の角のようにただ独り歩め」~お釈迦様のことばに聴く

「犀の角のようにただ独り歩め」~お釈迦様のことばに聴く 六八 最高の目的を達成するために努力策励し、こころが怯むことなく、行いに怠ることなく、堅固な活動をなし...

あわせて読みたい

「なぜ僧侶の私がドストエフスキーや世界文学を?」記事一覧~親鸞とドストエフスキーの驚くべき共通点

親鸞とドストエフスキー。

平安末期から鎌倉時代に生きた僧侶と、片や19世紀ロシアを代表する文豪。

全く関係のなさそうな2人ですが実は重大なつながりがあるとしたらいかがでしょうか。

このまとめ記事ではそうした私とドストエフスキーの出会いと、なぜ僧侶である私がドストエフスキーを学ばなければならないのかを紹介しています。

コメント