目次

シェストフ『悲劇の哲学 ドストイェフスキーとニーチェ』概要と感想~ドストエフスキー思想の古典

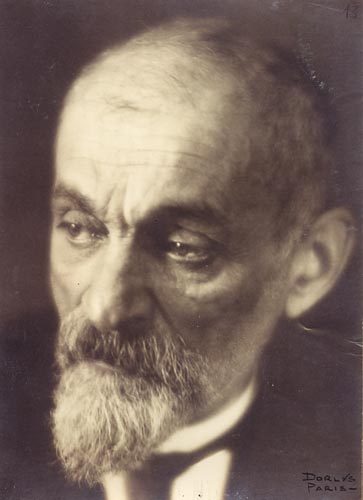

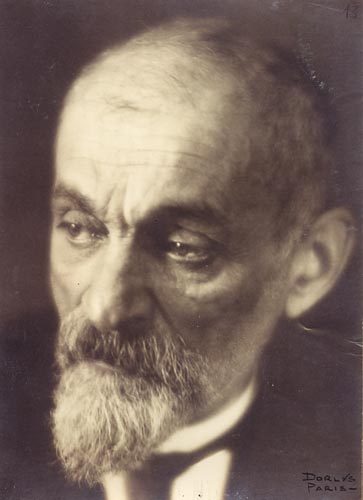

レフ・シェストフ(1866-1938)Wikipediaより

レフ・シェストフ(1866-1938)Wikipediaより

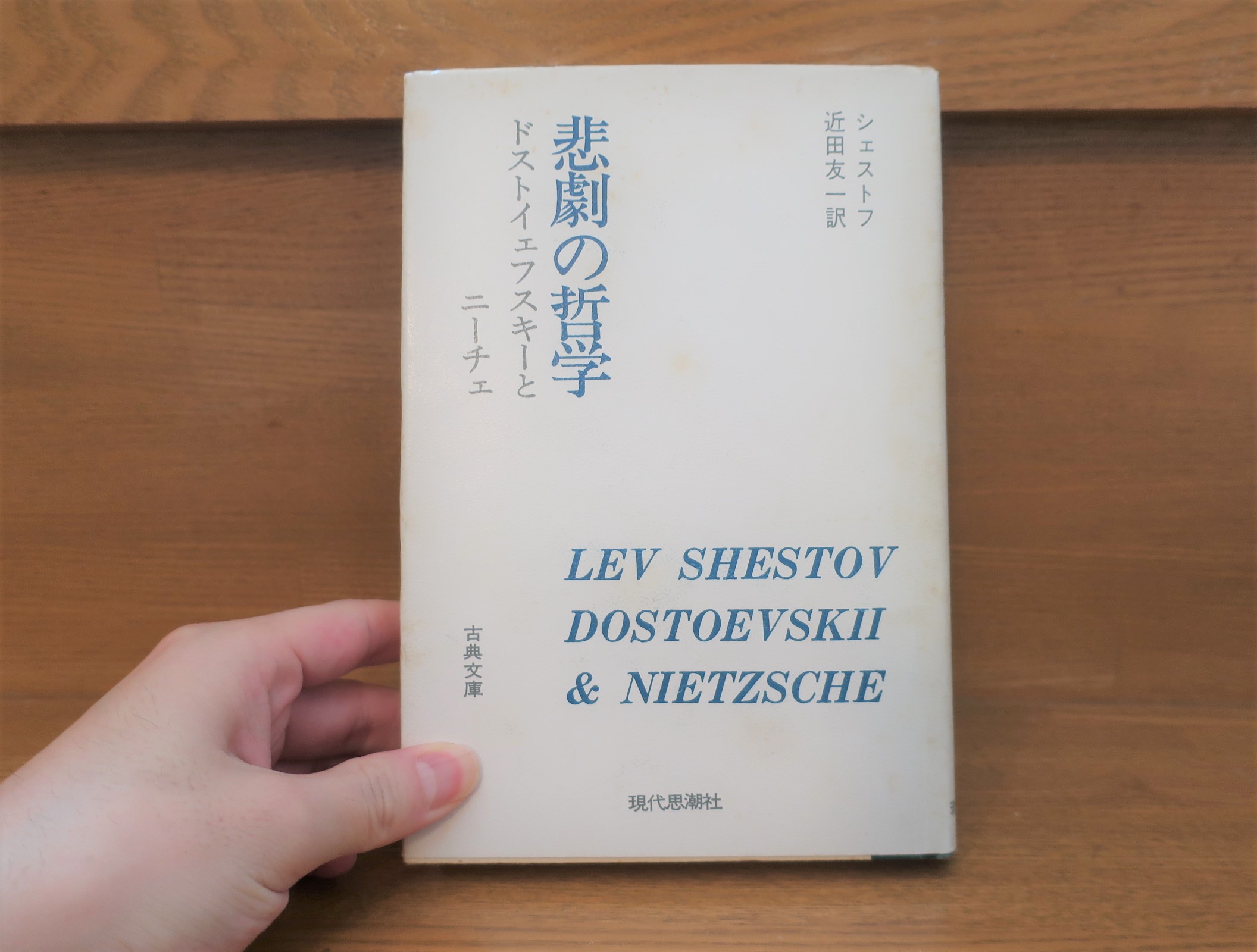

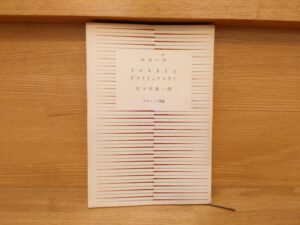

本日は現代新潮社出版の近田友一訳、シェストフ『悲劇の哲学 ドストイェフスキーとニーチェ』をご紹介します。

この本は1903年にロシアで出版され、日本では1934年に刊行されるやいなや日本の知識人に大きな影響を与え、「シェストフ的不安」という造語が作られるほど流行しました。まさにドストエフスキー思想の古典というべき著作であります。

さて著者のシェストフは1866年にキエフで生まれたロシア系のユダヤ人の哲学者で、1917年のソビエト革命の影響でフランスへ亡命しています。

フランスではソルボンヌ大学で教鞭を取り、フッサールやハイデガーなどの著名な哲学者とも交友がありました。

裏表紙の作品紹介を見ていきましょう。

存在の基盤を失い、科学と道徳によってしりぞけられた人間にも、はたして希望は存在するか?ロシア最初の実存主義といわれ、袋小路に追いつめられた、理性の王国からの脱出に一生を賭けた鬼才シェストフの力作

現代新潮社出版 近田友一訳、シェストフ『悲劇の哲学 ドストイェフスキーとニーチェ』

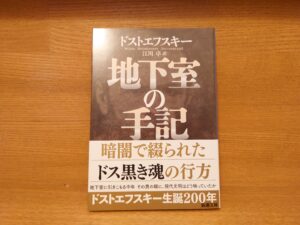

この著作の特徴は書名にもありますように「悲劇の哲学」を提唱し、ドストエフスキー思想の鍵は彼の中編小説『地下室の手記』にあると述べたところにあります。

あわせて読みたい

『地下室の手記』あらすじと感想~ドストエフスキーらしさ全開の作品~超絶ひねくれ人間の魂の叫び

この作品は「ドストエフスキー全作品を解く鍵」と言われるほどドストエフスキーの根っこに迫る作品です。

ドストエフスキーらしさを実感するにはうってつけの作品です。

有名な大作が多いドストエフスキーではありますが、『地下室の手記』は分量的にも読みやすいのでとてもおすすめです。ぜひ読んで頂きたい作品です。

この作品は時代を経た今でも、現代社会の閉塞感を打ち破る画期的な作品だと私は感じています。

この『地下室の手記』はドストエフスキーの作家人生におけるちょうど中間の時期にあたります。 しかもこの作品をきっかけに、後の作品はすべてこの作品の思想の影響を強く受けたものになっているとシェストフは述べます。

この小説の翌年に書かれたのがあの『罪と罰』で、ここからドストエフスキーの壮大な長編小説群が生み出されていくのです。

では、シェストフの語る「悲劇の哲学」とはどのようなものなのでしょうか。

ものすごくざっくりと説明しますと、「理想主義」の否定ということになります。

彼の言う理想主義とは先程紹介した裏表紙の作品紹介にありますように、科学と道徳に基づくヒューマニズムに基礎があります。

それは人間の理性に絶対の信頼を置き、科学のようにあらゆるものは理路整然と把握できると考えることを指します。人間の理性によって合理的に考えられた道徳があれば人類は幸福になれるはずだと考えるのです。

つまり、理想主義とは人間の幸福は人間の理性的な判断によって導かれ、科学の発達した今では、より人間は完成されていくことだろうという思想です。

これが理想主義のざっくりとした内容です。

そしてこれまで確固たるものとして存在していた理想主義が単なる幻であり、そこにはもはや人間の希望は残されていないというのがシェストフの「悲劇の哲学」なのです。

面白いことに、シェストフによればこの理想主義の代表者として挙げられるのが同じくロシアの文豪トルストイなのです。

トルストイは「よい人間になるためには何をすべきか」を大きなテーマに据えて作品を書いています。

優れた理性による優れた教えが人をよい人間に導く。よい教えがあれば人はそれに従いよくなっていくのだというのが彼の思想です。(※もちろん、これだけがトルストイの全思想というわけではありませんが)

トルストイはドストエフスキーのような「人間は理屈じゃない!悪いとわかっていても不合理なことをしでかすものだ!」という思想とは相容れない思想の持ち主です。

こういう意味でもドストエフスキーとトルストイという二大文豪を比較してみるのも非常に興味深く思えます。

さて、シェストフによればドストエフスキーはもともと熱烈な理想主義者であり、それが完膚なきまでに破壊され、理想主義に背を向けたことがはっきりと見受けられる転換点がこの『地下室の手記』という中編小説であると述べているのです。

ドストエフスキーはこの小説の中でそんな理想主義を「二二が四」の理屈であるとして非難します。私は以前、「回想の世界一周~宗教は人が作ったものなのか、それとも・・・」の記事の中で次のようなことを述べました。

宗教は人間の理性のみでできているのではありません。「二二が四」のような合理的論理的な数学理論とは異なるものです。言い換えるならば、「理屈じゃない」ということです。

「理屈じゃない」と言ってしまうと途端に怪しい印象を感じてしまいがちですが、人間はそもそも不合理な存在です。

「こうすればこうなる。あれをすればうまくいく」、そう考えていてもそれとは反対のことをしてしまったり、実行してもその通りにいかないのは皆さんも経験済みだと思います。

「わかっちゃいるけどやめられない」

もし人間が「二二が四」のような合理的な存在であるならば、そのようなことは起こりえないはずです。

回想の世界一周~宗教は人が作ったものなのか、それとも・・・

私が以前の記事でこう述べたのは、まさしくドストエフスキーの『地下室の手記』における悲劇の哲学にその影響を受けています。

ドストエフスキーの思想を研究する上で『地下室の手記』が特に重要視されるようになったのもシェストフの思想による影響が大きいとされています。そのためシェストフの『悲劇の哲学 ドストイェフスキーとニーチェ』はドストエフスキー研究の古典として高く評価されています。

『地下室の手記』と合わせて読むことでドストエフスキー思想の研究に役立つ作品です。

以上、シェストフ『悲劇の哲学 ドストイェフスキーとニーチェ』でした。

ドストエフスキーデータベースはこちら

・ドストエフスキー年表と作品一覧~ドストエフスキーの生涯をざっくりと

・おすすめドストエフスキー伝記一覧~伝記を読めばドストエフスキーのことが好きになります。

・おすすめドストエフスキー解説書一覧~これを読めばドストエフスキー作品がもっと面白くなる!

・ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧~ドストエフスキーに興味のある方にぜひ知って頂きたいことが満載です

Amazon商品ページはこちら↓

悲劇の哲学 ドストイェフスキーとニーチェ (古典文庫 18)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

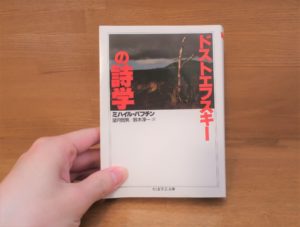

バフチン『ドストエフスキーの詩学』あらすじと感想~ポリフォニー論はここから始まった

この本の特徴はと言いますと、何といっても「ドストエフスキー作品はポリフォニー小説である」と定義した点にあります。

近年のドストエフスキー関連の書籍を読んでいると、そのほとんどに「ドストエフスキーの小説はポリフォニー的であり・・・」という解説がぽんと出てきます。

こうした有名な概念の起源をこの本では知ることができます

前の記事はこちら

あわせて読みたい

吉村善夫『ドストエフスキイ 近代精神克服の記録』あらすじと感想~ドストエフスキーとキリスト教を学...

吉村氏は聖書こそドストエフスキーの思想を捉える最高の鍵とし、ドストエフスキー作品を「聖書の精神を現代に表す解説書」として捉えています。

関連記事

あわせて読みたい

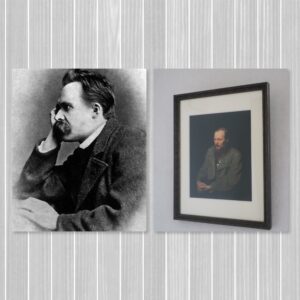

ニーチェ発狂の現場と『罪と罰』ラスコーリニコフの夢との驚くべき酷似とは

1889年1月、ニーチェ45歳の年、彼は発狂します。彼が発狂したというエピソードは有名ですがその詳細に関しては私もほとんど知りませんでした。

しかし、参考書を読み私は衝撃を受けました。その発狂の瞬間がドストエフスキーの代表作『罪と罰』の主人公ラスコーリニコフが見た夢とそっくりだったのです。

あわせて読みたい

W.シューバルト『ドストエフスキーとニーチェ その生の象徴するもの』あらすじと感想~2人のキリスト教...

著者は絶対的な真理を追い求める両者を神との関係性から見ていきます。

さらにこの本では『罪と罰』の主人公ラスコーリニコフや『カラマーゾフの兄弟』のイワンとニーチェの類似についても語っていきます。理性を突き詰めたドストエフスキーの典型的な知識人たちの破滅とニーチェの発狂を重ねて見ていきます。これもものすごく興味深かったです。

あわせて読みたい

ニーチェ書簡におけるドストエフスキーへの言及について~ニーチェとドストエフスキーのつながりとは

前回の記事で紹介した『ニーチェ書簡集』ではドストエフスキーについて書かれた箇所がいくつも出てきます。今回はそんなドストエフスキーに対するニーチェの言及が書かれている箇所を紹介していきたいと思います。

ドストエフスキーをニーチェとの関係から考えていくという試みをしていく中で非常に興味深い内容がそこにありました。

『ニーチェ書簡集』はニーチェの素顔を知る上でも非常に興味深い作品ですが、ドストエフスキーとの関係を知る上でもとてもおすすめな一冊となっています。

あわせて読みたい

ドストエフスキーおすすめ作品7選!ロシア文学の面白さが詰まった珠玉の名作をご紹介!

ドストエフスキーといえば『罪と罰』や『カラマーゾフの兄弟』など文学界では知らぬ者のない名作を残した圧倒的巨人です。彼は人間心理の深層をえぐり出し、重厚で混沌とした世界を私達の前に開いてみせます。そして彼の独特な語り口とあくの強い個性的な人物達が織りなす物語には何とも言えない黒魔術的な魅力があります。私もその黒魔術に魅せられた一人です。

この記事ではそんなドストエフスキーのおすすめ作品や参考書を紹介していきます。またどの翻訳がおすすめか、何から読み始めるべきかなどのお役立ち情報もお話ししていきます。

あわせて読みたい

『ドストエフスキー、妻と歩んだ運命の旅~狂気と愛の西欧旅行』~文豪の運命を変えた妻との一世一代の...

この旅行記は2022年に私が「親鸞とドストエフスキー」をテーマにヨーロッパを旅した際の記録になります。

ドイツ、スイス、イタリア、チェコとドストエフスキー夫妻は旅をしました。その旅路を私も追体験し、彼の人生を変えることになった運命の旅に思いを馳せることになりました。私の渾身の旅行記です。ぜひご一読ください。

あわせて読みたい

【ローマ旅行記】『劇場都市ローマの美~ドストエフスキーとベルニーニ巡礼』~古代ローマと美の殿堂ロ...

私もローマの魅力にすっかりとりつかれた一人です。この旅行記ではローマの素晴らしき芸術たちの魅力を余すことなくご紹介していきます。

「ドストエフスキーとローマ」と言うと固く感じられるかもしれませんが全くそんなことはないのでご安心ください。これはローマの美しさに惚れ込んでしまった私のローマへの愛を込めた旅行記です。気軽に読んで頂ければ幸いです。

あわせて読みたい

「なぜ僧侶の私がドストエフスキーや世界文学を?」記事一覧~親鸞とドストエフスキーの驚くべき共通点

親鸞とドストエフスキー。

平安末期から鎌倉時代に生きた僧侶と、片や19世紀ロシアを代表する文豪。

全く関係のなさそうな2人ですが実は重大なつながりがあるとしたらいかがでしょうか。

このまとめ記事ではそうした私とドストエフスキーの出会いと、なぜ僧侶である私がドストエフスキーを学ばなければならないのかを紹介しています。

あわせて読みたい

フーデリ『ドストエフスキイの遺産』あらすじと感想~ソ連時代に迫害されたキリスト者による魂のドスト...

本書は内容も読みやすく、伝記のようにドストエフスキーの生涯に沿って作品を論じています。作品理解を深めるという意味でも非常に懇切丁寧でわかりやすいです。

ロシア正教の宗教者としてのドストエフスキー像を知るにはこの上ない一冊です。

あわせて読みたい

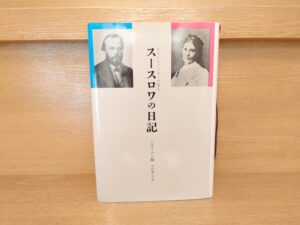

アンナ・ドストエフスカヤ『回想のドストエフスキー』あらすじと感想~妻から見た文豪の姿とは。これを...

私はこの本を読んでドストエフスキーを心の底から好きになりました。

ギャンブル中毒になりすってんてんになるダメ人間ドストエフスキー。生活のために苦しみながらも執筆を続けるドストエフスキー、愛妻家、子煩悩のドストエフスキーなど、意外な素顔がたくさん見られる素晴らしい伝記です。ぜひ読んでみて下さい。きっとドストエフスキーのことが好きになります!

コメント