ドリーニン編『ドストエフスキー 同時代人の回想』あらすじと感想~ドストエフスキーを身近に知る人間の証言を聴ける貴重な参考書

ドリーニン編『ドストエフスキー 同時代人の回想』概要と感想~ドストエフスキーを身近に知る人間の証言を聴ける貴重な参考書

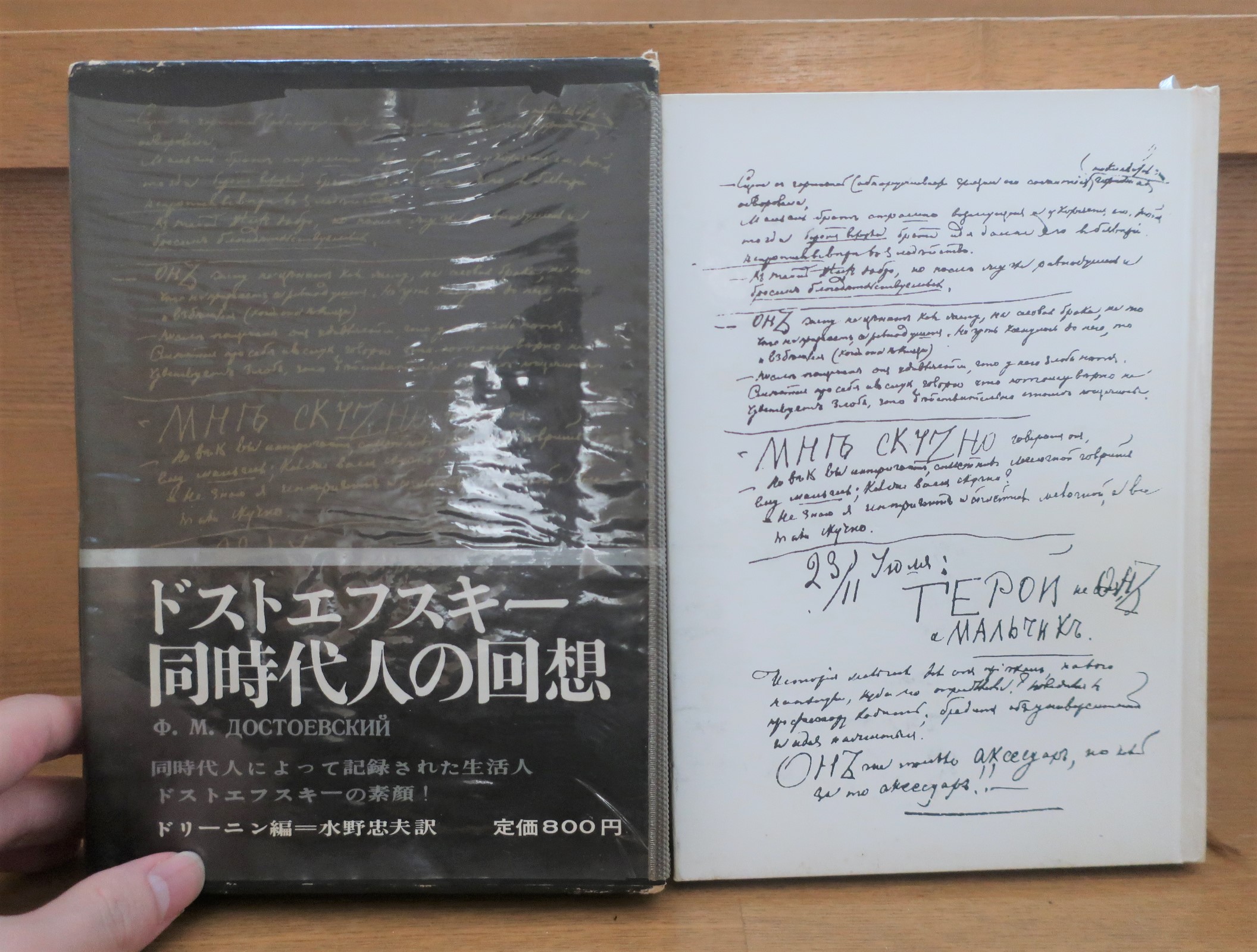

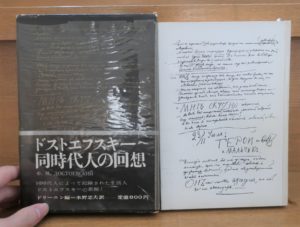

本日は河出書房新社出版の水野忠夫訳、ドリーニン編『ドストエフスキー 同時代人の回想』をご紹介します。

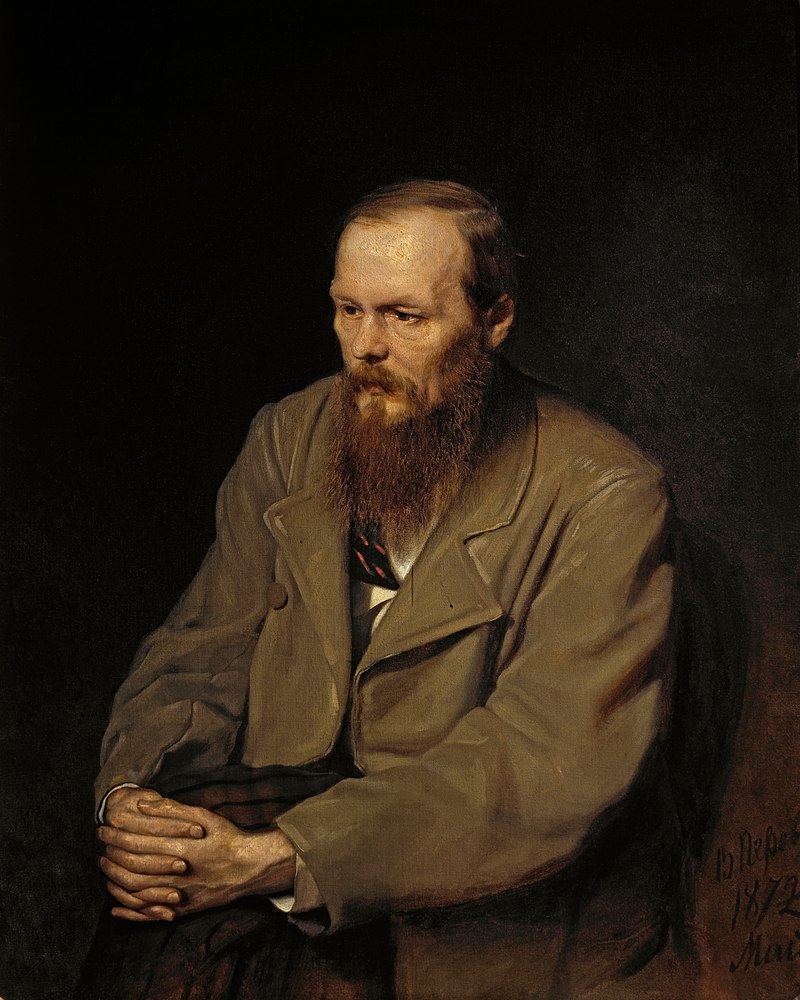

ドリーニンは1883年に生まれたソ連の著名な学者です。ウィーン大学に入学した後ペテルブルグ大学を卒業し、ロシア文学、特にドストエフスキーの研究で有名です。

この伝記の特徴を見て参りましょう。解説より引用します。

『ドストエフスキー 同時代人の回想』は、この題名の示すとおり、文字どおりドストエフスキーと同時代に生き、かれの身近にいた人々、―弟のアンドレイ、二度目の妻アンナをはじめ、工兵学校時代の同期生、ペトラシェフスキー事件の関係者、シベリヤ流刑中の知人、それに文学上の仲間といった人々の思い出を、原型のままか抜萃の型で集め、ドストエフスキーの活動の時期ごとに配列して、かれの人間像を生き生きと描きだしたダイナミックな伝記を構成している。

河出書房新社 水野忠夫訳、ドリーニン編『ドストエフスキー 同時代人の回想』P441

この伝記が他と異なる点は、引用にもありますように同時代人の人々による言葉で構成されていることにあります。

他の伝記ではドストエフスキーの作品や書簡、その他資料によって伝記作者が物語を書いていきますが、ドリーニンはそのような方法は取っていません。

すべてドストエフスキーと直接の交流があった人の声で出来上がっている点にこの伝記の特徴があります。

そのため、他の伝記とは異なるドストエフスキーの描写が見られたり、ドストエフスキーが過ごした生活の様子をよりリアルに知ることができます。

特にドストエフスキーが学生だった頃の様子は興味深いものがありました。当時のロシアの工兵学校生活は今の日本の私たちの感覚から見ると壮絶な環境です。私には耐えられなさそうです・・・

そんな中でもドストエフスキーは人と群れることもなく黙々と読書にのめり込んでいきます。こうした学生時代のドストエフスキーの姿を垣間見れるのはとても貴重であるように思えました。

そしてその中でも私の中で特に印象に残ったエピソードがあります。ドミートリイ・グリゴロービッチというドストエフスキーの工兵学校時代の友人のお話です。このエピソードは工兵学校を卒業後間もなく、グリゴロービッチがドストエフスキーに自作の文学作品の朗読を聞かせたところから始まります。少し長いですが引用します。

ドストエフスキーは、やたらと人を褒めちぎることはなかったが、わたしのスケッチ風の作品にはかなり満足していたようすだった。それでも、『辻音楽師の聴衆』の章のある表現は気に入らなかったようである。

そこの部分をわたしはこういうふうに書いていた。「辻音楽師が弾き終えようとしたとき、一人の官吏が窓から五コペイカ玉をほうり投げ、それが辻音楽師の足もとに落ちた。」

そこを読みあげると、ドストエフスキーは突然じれったそうに口を切った。

「そうじゃない、そうじゃないんだ。全然違うな!五コペイカ玉が辻音楽師の足もとに落ちたなんていうきみの表現はぶっきらぼうだよ。……それはこんなぐあいに書かなきゃだめだよ。五コペイカ玉は、金属性の音をたて、少しはねあがりながら歩道にころがったとね。」

この注意は、いまでもよくおぼえているが、わたしにはまったく目のさめるような意見だった。たしかに、金属性の音をたて、少しはねあがりながらと言うほうが、はるかに生き生きとしてくるし、動きも描ききれるのである。

本来わたしは、人並みいじょうの芸術的感受性を持っていたので、五コペイカ玉が、ただ、落ちたというのではなく、金属性の音をたて少しはねあがりながらころがったという言いまわしだけで、ぶっきらぼうな表現と、生き生きとした文学的表現とのあいだにある差を、じゅうぶんに理解できたのであった。

河出書房新社 水野忠夫訳、ドリーニン編『ドストエフスキー 同時代人の回想』P66-67

※一部改行しました

このエピソードはドストエフスキーが文壇にデビューする数年前の出来事です。

若きドストエフスキーが言葉の一つ一つにどれだけ丁寧に取り組んでいたかが感じられ、私にとっても「文学者が扱う芸術とはこういうところにあるんだ」と気づかされたエピソードでした。

このような、これまでの伝記とは異なった視点からの発見があることがこの伝記の魅力です。

この伝記も1冊目に読むのにはあまり適していないかもしれませんが、違った視点からのドストエフスキーを知りたいという時にはとても役に立つ伝記であると言えるのではないでしょうか。

以上、ドリーニン編『ドストエフスキー 同時代人の回想』でした。

ドストエフスキーデータベースはこちら

・ドストエフスキー年表と作品一覧~ドストエフスキーの生涯をざっくりと

・おすすめドストエフスキー伝記一覧~伝記を読めばドストエフスキーのことが好きになります。

・おすすめドストエフスキー解説書一覧~これを読めばドストエフスキー作品がもっと面白くなる!

・ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧~ドストエフスキーに興味のある方にぜひ知って頂きたいことが満載です

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント