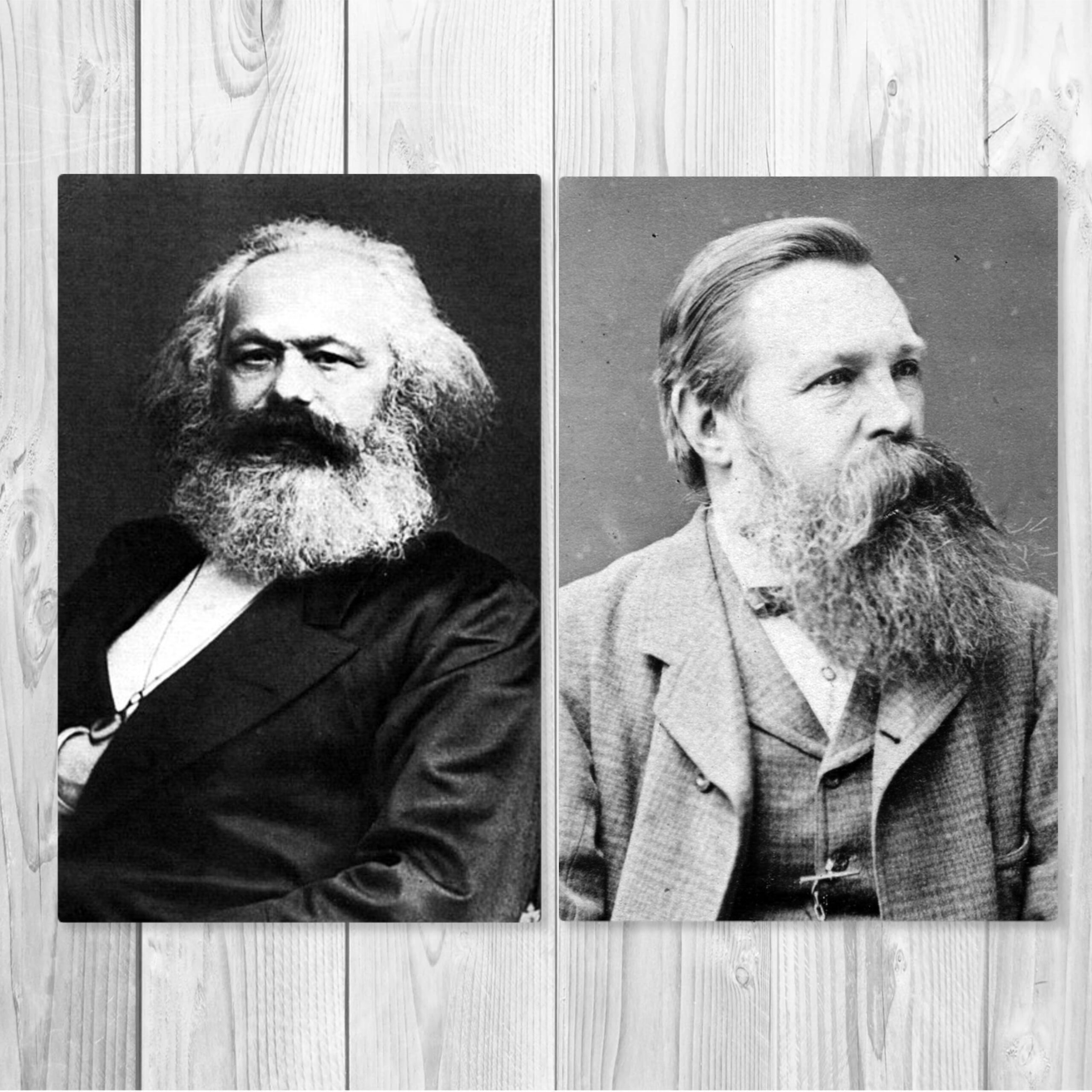

(44)1850年代以降、亡命先のイギリスで経済不況を待ち望むマルクス・エンゲルス

1850年代以降、亡命先のイギリスで経済不況を待ち望むマルクス・エンゲルス「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(44)

上の記事ではマルクスとエンゲルスの生涯を年表でざっくりとご紹介しましたが、このシリーズでは「マルクス・エンゲルスの生涯・思想背景に学ぶ」というテーマでより詳しくマルクスとエンゲルスの生涯と思想を見ていきます。

これから参考にしていくのはトリストラム・ハント著『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』というエンゲルスの伝記です。

この本が優れているのは、エンゲルスがどのような思想に影響を受け、そこからどのように彼の著作が生み出されていったかがわかりやすく解説されている点です。

当時の時代背景や流行していた思想などと一緒に学ぶことができるので、歴史の流れが非常にわかりやすいです。エンゲルスとマルクスの思想がいかにして出来上がっていったのかがよくわかります。この本のおかげで次に何を読めばもっとマルクスとエンゲルスのことを知れるかという道筋もつけてもらえます。これはありがたかったです。

そしてこの本を読んだことでいかにエンゲルスがマルクスの著作に影響を与えていたかがわかりました。かなり驚きの内容です。

この本はエンゲルスの伝記ではありますが、マルクスのことも詳しく書かれています。マルクスの伝記や解説書を読むより、この本を読んだ方がよりマルクスのことを知ることができるのではないかと思ってしまうほど素晴らしい伝記でした。

一部マルクスの生涯や興味深いエピソードなどを補うために他のマルクス伝記も用いることもありますが、基本的にはこの本を中心にマルクスとエンゲルスの生涯についてじっくりと見ていきたいと思います。

その他参考書については以下の記事「マルクス伝記おすすめ12作品一覧~マルクス・エンゲルスの生涯・思想をより知るために」でまとめていますのでこちらもぜひご参照ください。

では、早速始めていきましょう。

頻繁に手紙を交わすマルクス・エンゲルス~ヴィクトリア朝中期の郵便制度の飛躍的な発達がもたらした恩恵

現金とともに、心に響く手紙もやりとりされていた。パリ、ブリュッセル、およびケルンでは何年間もごく近所に暮らしていたマルクスとエンゲルスは、おたがいの距離を絶望的な思いで嘆いたが、後世の人間はその恩恵をこうむった。

一八五〇年代から六〇年代は、彼らがヴィクトリア朝中期の郵政改革―ぺニー・ブラック〔世界初の切手〕、郵便局、円柱郵便ポスト―を存分に利用したため、二人の文通の黄金時代となった。

マンチェスターで真夜中前に投函された手紙は、翌日の午後一時までにはマルクスに届いた。午前九時までに発送された手紙は、同日の午後六時までに彼が手にしていた。

そしてこの手紙の宝庫は、彼ら個々の不安や焦燥、情熱、失望などを洞察する比類のない機会を与えてくれる。放屁談や妻を寝取られた亡命者や酒飲み競争に関する話があふれている。

フランシス・ウィーンの言葉を借りれば、「歴史と噂話、政治経済、それに少年のような猥談、高邁な理想に低俗な親密さのきわどいごった煮」である。

書簡は二人の男たちがお悔やみを述べ、仕事では励まし、政治戦略に関し批判するなかで、彼らのあいだに育まれた愛情の深さを物語る解説でもある。

郵便では心温まる写真もやりとりされた。会社で働くエンゲルスと書斎にこもるマルクスにとって、郵便は一日のハイライトだった。「二人はほぼ毎日たがいに手紙を書いていました」と、エリノア・マルクスは追想した。「それからムーアが、うちではよく父をそう呼んでいたのですが、まるで書き手がその場にいるように、手紙に向かってよくしゃべっていたのを覚えています。『いや、そういうわけではない』、『そのとおりだ』等々。でも、何よりも記憶しているのは、ムーアがときどきエンゲルスの手紙を読んで、頬に涙が伝わるまで笑い転げていたことです」

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P253-254

※一部改行しました

現代的な郵便システムが初めて生まれたのはこの時代のイギリスだったのですね。マルクス・エンゲルスはちょうどその恩恵を受け、頻繁に手紙のやりとりをしていたのでした。

よくよく考えてみれば、私はこれまで19世紀の文豪達の手紙の多さに驚かされることが多かったのですが、当時としてはいわば最新技術。それは皆利用したくなりますよね。今ならスマホで簡単に人とやりとりできますが、電話すらなかった時代にこんなに早く言葉のやりとりができるとならばこんなに魅力的なものはありませんよね。

経済不況を待ち望むマルクス・エンゲルス

当初、マンチェスター-ロンドン間を往復した書簡の相当な部分は、ついに経済危機が訪れそうな垂涎ものの状況に焦点が絞られていた。マルクスとエンゲルスが共産主義者同盟のヴィリヒとシャッパーの派閥と相容れなかったのは、一部には徹底した唯物論者として、革命は適切な経済状況になって初めて起こりうると彼らが確信していたために引き起こされたものだった。

反乱や暴動を起こそうとしても、一八四八年から四九年の事件があれほど歯がゆいかたちで証明したように、社会経済的な前提条件が整わなければ、いずれも失敗に終わる運命にあった。革命派社会主義に必要なものは、活動家たちが政治的結果に備えられるように、財政破綻が迫った場合に前もって知らせる警告だった。

そして幸いにも、この運動は敵陣の背後にある人物を送り込んでいた。木綿都市の会計事務所に座りながら、エンゲルスは国際資本主義の状況に関する主要な情報源となったのである。

「鉄道への投機は再び目を見張るような水準に達している―一月一日からほとんどの株は四〇%値上がりし、最悪の銘柄がどれよりも上がった。末恐ろしい!」と、彼は仕事を始めて半年後にマルクスに報告した。

資本主義が非難される日は、明らかにもうすぐそこまで迫っていた。東インド市場は在庫過剰になり、かたやイギリスの織物産業は安価な綿が大量に押し寄せることで大きな打撃を食らった。

「市場の暴落がそのような大豊作と同時に起これば、状況はまさに楽しいものになるだろう。ぺーター・エルメンはすでにそう考えるだけでちびっているから、この小者のアマガエルはかなりよいバロメーターだ」と、エンゲルスは一八五一年七月に書いた。

ロンドンとリヴァプールでは倒産が増え始め、市場は過剰供給となり、エンゲルスは一八五二年三月までには暴落が起こるはずだと主張した。「だがこうしたことはいずれも当て推量である」と、彼は三月二日に考慮し、いくらか予測を修整した。「それが九月になることも充分あるだろう。とはいえ、これは困った事態になるはずだ。これまでこれほど多様で大量の商品が市場に押しつけられた試しはなく、またこれほど大規模な生産手段が存在したこともないからだ」。

それを台無しにするものとして唯一考えうるのは、合同機械工組合による労働条件の改善を求めるストライキで、そのせいで機械製造が滞っていた。労働者の擁護者たるエンゲルスは、そのような救いがたい利己的な行為が「それ〔暴落〕を少なくとも一カ月は引き延ばす」だろうと考えた。

それでも三月が終わって四月になり、一八五二年が一八五三年になっても、審判の日はどういうわけか決してすぐ手の届くところにはなかった。代わりに、生産は増加し、輸出は盛んになり、賃金は上がり、生活水準は向上し、ヴィクトリア朝中期の急成長は容赦なくつづいた。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P254-255

※一部改行しました

マルクス・エンゲルスの史的唯物論によれば、ブルジョワによる資本主義は経済不況によって引き起こされるプロレタリアート革命によって倒されると論じられていました。

ですので革命には経済不況が不可欠です。これがないと何も始まりません。

ただ、これは逆に言えば、経済不況という状況さえあれば革命は自ずとやってくるはずなので、マルクス・エンゲルスはこうした状況を今か今かと待ち望んでいたのでした。

自分たちの理論が正しいか正しくないかの証明は、経済不況と革命にあったのです。

そしてついに彼らが待ち望んでいた不況の兆候がやってきます。

1851年には恐慌の気配があり、エンゲルスは嬉々としてマルクスに報告しました。

「1852年には恐慌が起こり、革命が起こるはずだ」

・・・ですが、結果的には彼らの望んだ大恐慌も革命も起こりませんでした。

それどころか世界経済はたしかに不況にはなりましたが、そこから回復し、ヴィクトリア朝は驚くような急成長を見せるという展開になりました。労働者の生活環境も向上し始め、かつてマルクス・エンゲルスが描いて見せた「地獄を生きる労働者の姿」はどんどんなくなっていったのでした。

これにはマルクス・エンゲルスも驚きます。

「今回の不況ははずれだったか・・・」

次なる兆候、1856年の大恐慌

一八五六年九月には、マンチェスター取引所の予言者も再び声を取り戻していた。「今回、これまでに経験したことのないような怒りの日が訪れるだろう。ヨーロッパの産業全体が滅び、すべての市場が物余りの状態になり……、有産階級はみな窮地に陥り、ブルジョワ階級は完全に破産し、戦争も浪費も極限状態になる」。

ついにエンゲルスも部分的には正しくなった。繊維市場における過剰生産が、予想外の原料費の高騰とあいまって、綿産業にたいする信頼の失墜へと結びつき、やがて銀行の取り付け騒ぎや企業の倒産が相次いだ。

世界経済は、砂糖、コーヒー、綿、絹の価格が急落するにつれて、アメリカからイギリス、ドイツを経由してインドにいたるまで揺り動かされた。

「アメリカの暴落はすばらしく、まだ少しも留まるところを知らない」と、エンゲルスは一八五七年十月に有頂天になって書いた。「イギリスへの波紋は、リヴァプール・バラ銀行で始まったようだ。好都合だ。ということは、今後三、四年で景気は再び悪化するだろう。ヌ・デヴォン・マントゥナン・ドゥ・ラ・シャンス。いまがチャンスだ」。

革命のための条件は揃った。攻撃を開始しなければならない!

「人びとの血圧を上げるには、慢性的に抑圧された時代が必要だ」。一八四八年は偽りの夜明けだったのであり、今回が本物であることが、いまやこれまでになく明らかになっていた。「やるかやられるかの状況」である。

だが、暴落が始まってからニカ月しても、プロレタリアートはまだその使命に気づかなかった。「まだ革命の兆しはわずかしかない。長い繁栄の時代に人びとの士気は恐ろしいほど挫かれてきたためだ」と、エンゲルスは一八五七年十二月に憂鬱そうに記した。そして、翌春には景気は再びインドと中国の発展しつつある市場を背景にもち直していた。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P25-256

※一部改行しました

「今度こそ大不況は到来し、革命が起こる!」

そう意気込んだ2人でしたがまたしてもその予想ははずれてしまうのでした。亡命開始からわずかの期間ですでに二度目の失望を彼らは味わったのでした。

最後の好機!「アメリカ南北戦争」に懸けるマルクス・エンゲルス

エンゲルスが最後にいちばん期待をかけていたのは、アメリカの南北戦争だった。一八六一年四月に、北軍は南部の港を封鎖し始め、海上輸送や保険の費用、それに何よりも中級オーリンズ綿の価格が徐々に上がり、イギリスにおける生産と雇用にも深刻な影響がおよんだ。

アメリカ南部からの輸入は、一八六〇年には綿花が二六〇万梱だったのが、一八六二年には七万二〇〇〇梱未満に減少した。

エイブラハム・リンカンの理想と奴隷制度に反対する北部を、恐れることなく支持したランカシャー州の何十万人もの職工は、労働時間を短縮させられたのち、解雇された。

収入の減少は北西部の広域の経済をむしばみ始め、閉店が相次ぎ、貯蓄は減り、食糧暴動が起きた。

一八六二年十一月には、ほぼニ〇万人の労働者がランカシャー一帯のさまざまな救済委員会から援助を受けるようになった。

現代の経済史家は、ランカシャーの「綿飢饉」は南北戦争で輸入が制限されていたことの直接的な結果であるのと同じくらい、供給過剰になった世界市場によって生みだされたものでもあったろうと考える。だが、いずれにせよ結果は同じだった。

「あらゆる俗物どもが冷や汗をかいていることは、すぐさまわかるだろう」と、エンゲルスが一八六五年四月に報告したのは、リヴァプールの貿易産業が揺らぎ、失業した一二万五〇〇〇人の労働者がマンチェスターの通りをうろつくようになった時期だった。

「スコットランドでも大勢の人が同様にとどめを刺されているので、いずれそのうち銀行が傾くようになり、そうなればすべてが終わるだろう」。

綿を基盤とする多くの企業の例に漏れず、エルメン&エンゲルスもじかに影響をこうむった。工場では半日労働を取り入れ、売れ残りの在庫が積み重なるうちに利益は吹き飛び、役員の給料すら削減されることになった。エンゲルスにとっては、個人的にどれだけの犠牲がおよんでも、これは革命を起こす新たなチャンスだった。「当地では困窮状態はしだいに激しさを増している」と彼は、栄養不良、肺炎、チフス、結核の症例が増えるなかで記した。「来月には、労働者自身も顔にあきらめと苦難の表情を浮かべて、手持ち無沙汰で過ごすことに飽きてくるだろうと私は思う」

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P256-257

※一部改行しました

アメリカ南北戦争によって多くの失業者、困窮者を出したイギリス。

「今度こそ人々は追いつめられている。これぞ待ちに待った革命の好機」とマルクス・エンゲルスは期待します。

さあ、その結果はどうなったのでしょうか。

実際には、その正反対の事態となった。マンチェスターの綿工場で働く労働者は、ヴィクトリア朝中期の人びとの総意のシンボルとなり、尊厳と決断力をもって貧困に耐えたがために頭を撫でられることになった。より大きな道徳的使命のために自制心を発揮した模範例というわけである。

「職工階級の指導者たちはおおむね北軍の政策を強く支持しており、奴隷制をはっきりと憎み、民主主義を断固として信奉している」と、R・アーサー・アーノルドは『綿飢饉の歴史』に書いた。

政府の検査官の一人は「製造業の歴史におけるどんな時代にも、これほど急激かつ深刻な苦しみに、人びとがこれほど黙々と服従し、これほど辛抱強く自尊心をもって耐えてきたことはなかった」と考えた。

工場の労働者たちは暴動を起こす代わりに、揺らぐことなく禁欲的にグローバル市場の気まぐれを受け入れたのであり、ヴィクトリア朝時代の公式見解にしてみれば、自助努力する立派な労働者階級がようやく大人になったようであった。

元急進派でブルジョワ擁護者に転向したジョン・ワッツは、そのような忍耐は日曜学校のよい影響を表わし、文学や協同の精神を高めるものになると考えた。

マンチェスターのプロレタリアートは消耗しきっていて、階級闘争を求める意欲に欠けるのではないかと、当初エンゲルスが恐れていたすべてが、恐ろしいほど正しかったことが判明したのである。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P257-258

※一部改行しました

なんと、これほど大規模な経済不況が起きたにも関わらず、革命の気配は全く感じられないという有様だったのです。しかも、単に革命が起きなかったという事実だけではなく、労働者事態がそのようなものを全く望んでいないというのがここで明らかになったのでした。

さすがのマルクス・エンゲルスも今回の結末にはかなりのショックを受けた模様です。

彼らの活動や思想もこうした現実を受けて軌道修正を迫られます。さてこの後二人はどのようにして共産主義を広めようとしたのか、そしてこのわずか数年後にはあの『資本論』も出版されます。これから先の二人の活動も目が離せません。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント