ヒエロニムス・ボス『快楽の園』~人類と善悪の起源を考える スペイン編②

ヒエロニムス・ボス『快楽の園』~人類と善悪の起源を考える 僧侶上田隆弘の世界一周記―スペイン編②

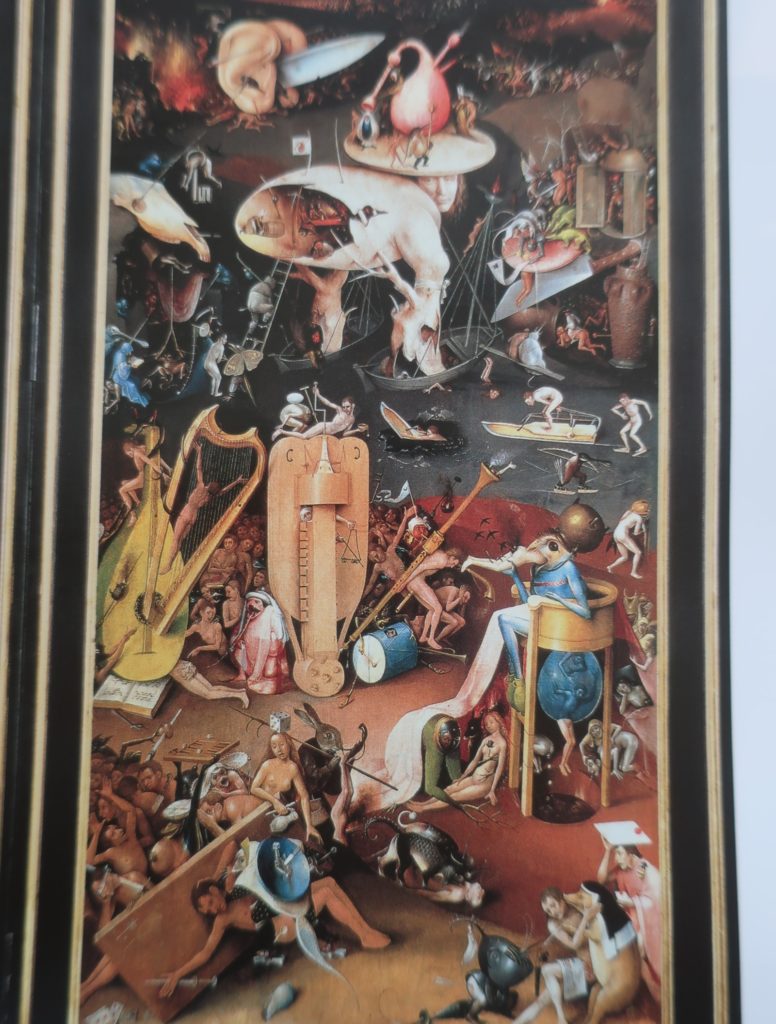

プラド美術館にはヒエロニムス・ボスの『快楽の園』という作品が展示されている。

ヒエロニムス・ボスはオランダで生まれ、その独特で不思議な画風で有名になった画家だ。

あのレオナルド・ダ・ヴィンチとほぼ同時代に生き、ルネッサンス全盛の時代の中でも独自の立場を築き上げた画家とも言える。

そして何より、ぼくがスペインを訪れようと思った最初のきっかけこそ彼の『快楽の園』だった。

『快楽の園』は天国と地獄を描いた絵と一般的には理解されている。

絵の左側がエデンの園、つまり人間が知恵の実を食べる前の無垢な時代。

そして中央が地上の楽園、右側が地獄を表していると解釈されてきた。

この絵が描かれた1500年代初頭のキリスト教世界の倫理観がこの絵には反映されている。

地上の楽園、つまりこの世で好き放題楽しんでばかりいると地獄に堕ちてこんな苦しみを受けますよ。

だから罪は犯してはいけません。

あまりに奇怪な構図と登場人物たちが見る者を混乱に突き落とすのではあるが、キリスト教のそんなメッセージを発しているのがこの絵の基本的な解釈であるとされてきた。

だがしかし、霊長類学者のフランス・ドゥ・ワールは違った目線からこの『快楽の園』を眺めている。

タンザニア編の記事「宗教は人類と共に進化した?~オルドバイ渓谷が示すもの~ タンザニア編②」でもお話ししたように、フランス・ドゥ・ワールはぼくが世界一周の旅を決めた大きなきっかけをくれた学者の一人だ。

人間とは何か。宗教とは何か。人類の善悪はどこから生まれてきたのか。

ドゥ・ワールはそれを霊長類、すなわちチンパンジーやボノボの生態から考えている学者だ。

そしてオランダ生まれのドゥ・ワールは同じくオランダ生まれのボスの『快楽の園』に対して強い関心を持っていた。

彼の著作『道徳性の起源 ボノボが教えてくれること』から、その言葉に耳を傾けてみよう。

裸の人間たちが遊び戯れる彼の有名な三連祭壇画「快楽の園」は楽園の純真さに捧げる讃歌だ。中央パネルの情景はあまりに楽しげでくつろいだものなので、厳格な専門家たちが提唱する堕落と罪の解釈とは相容れない。

そこに描かれているのは、人類の堕落の前の、あるいは、堕落などまったく抜きの、罪悪感や羞恥心とは無縁の人間たちの姿だ。

私のような霊長類学者にとっては、裸体や、セックスと繁殖についてのほのめかし、多くの鳥や果実、群れを成しての移動はごく当たり前のもので、宗教的な解釈や道徳的な解釈などおよそ必要としない。

ボスは私たちを自然な状態のまま描き、自分の道徳観の表明は右側のパネルに譲ったようだ。そこで彼が罰しているのは、中央パネルで遊び戯れている人々ではなく、修道士や修道女、大食漢、賭博に興じる者、戦士、大酒飲みたちだ。ボスは聖職者も彼らの強欲も忌み嫌っていた。右隅に、ドミニコ会の修道女のようなヴェールを被ったブタに財産を譲り渡す書面への署名を拒んでいる男が小さく描かれているのも、それで説明がつく。その哀れな男は、ボス自身だと言われている。

『道徳性の起源 ボノボが教えてくれること』P7-8

※一部改行しました

このようにドゥ・ワールは宗教学者や美術の学者とはまったく異なったアプローチで『快楽の園』を眺めている。

一般的な解釈では、神が善悪を決め、人間がその倫理道徳を守ることで世の中が成り立っていると考える。

そしてそれを守れないものが罪人となり、罰を受ける。

もし神がいなかったとしたらどうして人間は善と悪を区別することができるだろうか。世界は混沌とした無法地帯になるにちがいない。

これが宗教に道徳の起源を求める人たちの基本的な立場だ。

しかし、それに対してドゥ・ワールはこう反論する。

まともに暮らせる社会に必要な自制心も含め、人間らしい特性は、最初から私たちの中に組み込まれていると考えればいいではないか?私たちの祖先は、宗教を持つ前には社会規範が欠けていたなどと、本気で信じている人がいるのだろうか?私たちの祖先は、困っている人を助けたり、不平等な取引に苦情を言ったりすることなどまったくなかったのか?

人間は昔から、自らが属するコミュニティの機能の仕方を気にかけてきたに違いない。現在の宗教が現れたのは、ずっとあとになってからで、たかだか2000年ほど前のことにすぎず、生物学者にすればその程度の年数など物の数に入らない。

『道徳性の起源 ボノボが教えてくれること』P9

※一部改行しました

ドゥ・ワールの言うたかだか2000年ほど前というのはキリスト教のことを述べているのだが、彼に言わせるとそれよりももっと前の原始宗教ですら人類の歴史から考えるとごく最近のことであるとしている。

私たち人間には宗教に規定されるよりも前に、すでに善悪の観念、倫理道徳が存在しコミュニティを維持存続してきた歴史がある。

だとしたら、宗教とは一体何なのか。何のために存在しているのか。

この問題に深く立ち入ることは今回は避けるが、実はぼくはこの旅に出る前に一つの仮説を立てていた。

それは、

「人間を動かす大きな力が世界には存在している。そしてそれに最も効果的にアクセスできる方法こそ宗教なのだ」というものだった。

つまり人間の持つ力をより強く発揮させる手段を提供するのが宗教ではないだろうかとぼくは思ったのだ。

宗教がなくても、もしかしたら人は生きていけるかもしれない。

だが、もし宗教がなかったらここまで人は団結し発展することができただろうか。

これほどまでの文明を作り上げることができただろうか。

この文明生活がいいか悪いかは別として、宗教があったからこそ人間の歴史が動いてきたことは否定できないのではないだろうか。

ドゥ・ワールも次のように述べている。

建築から音楽まで、そして芸術から科学まで、人間がどこで築き上げたものであれ、すべて宗教と手を携えて発展した成果であって、けっして別個に現れたものではない。・・・過去も現在も宗教とは無縁の文化など存在しない事実を、私たちはじっくり考えてみるべきだろう。・・・私にとって、宗教の必要性を理解することのほうが、宗教を叩くことよりもはるかに重要な目標だ。

『道徳性の起源 ボノボが教えてくれること』P30-32

宗教を学ぶということは人間そのものを学ぶことだ。

人間の営みとして宗教が果たしてきた役割はとてつもなく大きい。

それを無用の長物として切り捨てるよりも、その必要性を理解し、現代にもつなげていくことこそ大切なのではないかとぼくは思うのだ。

善悪の観念、倫理道徳もそもそも人間に組み込まれていたものだった。

だが宗教はそれをより強固かつ効果的に人間に伝えることができた。そしてそれによって強い結びつきを持つ集団が形成され、大きな集団へと発展していった。

ここに宗教を理解する一つのアプローチがあるのではないかとぼくは思う。

さて、ここまで長々と話してきたがいかがだっただろうか。

そもそも宗教とは何なのか。

善悪はどこから生まれてくるのか。

そういうことを考えだすとたいてい頭はパンクする。

きっとこれには唯一の正解など存在しない。

あくまでもそれはどこまでいっても仮説であり、問いに過ぎない。

だが、ぼくはボスの『快楽の園』とドゥ・ワールの著書によって宗教とは何かという大きな問いを投げかけられた。

この絵はタンザニアのオルドバイ渓谷と同じく、ぼくを動かすきっかけをくれた存在だった。

だからこそ、この場でできる限りの言葉を尽くして、ボスの作品についてお話ししてきた次第だ。

少しでもぼくの思いが伝わってくれたのなら、何より嬉しいことである。

次の記事でもボスの『快楽の園』について考えていく。

なぜボスはこのような摩訶不思議な世界観を思いつくことができたのか、そして日本の地獄絵とも比較してこの絵の秘密に迫っていきたい。

続く

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント