三島由紀夫はインドで何を見たのか。ガンジスの聖地バラナシで「生と死」「輪廻転生」を問う

【インド・スリランカ仏跡紀行】(95)

三島由紀夫はインドで何を見たのか。ガンジスの聖地バラナシで「生と死」「輪廻転生」を問う

三島由紀夫は1967年秋に15日をかけてインドを旅している。

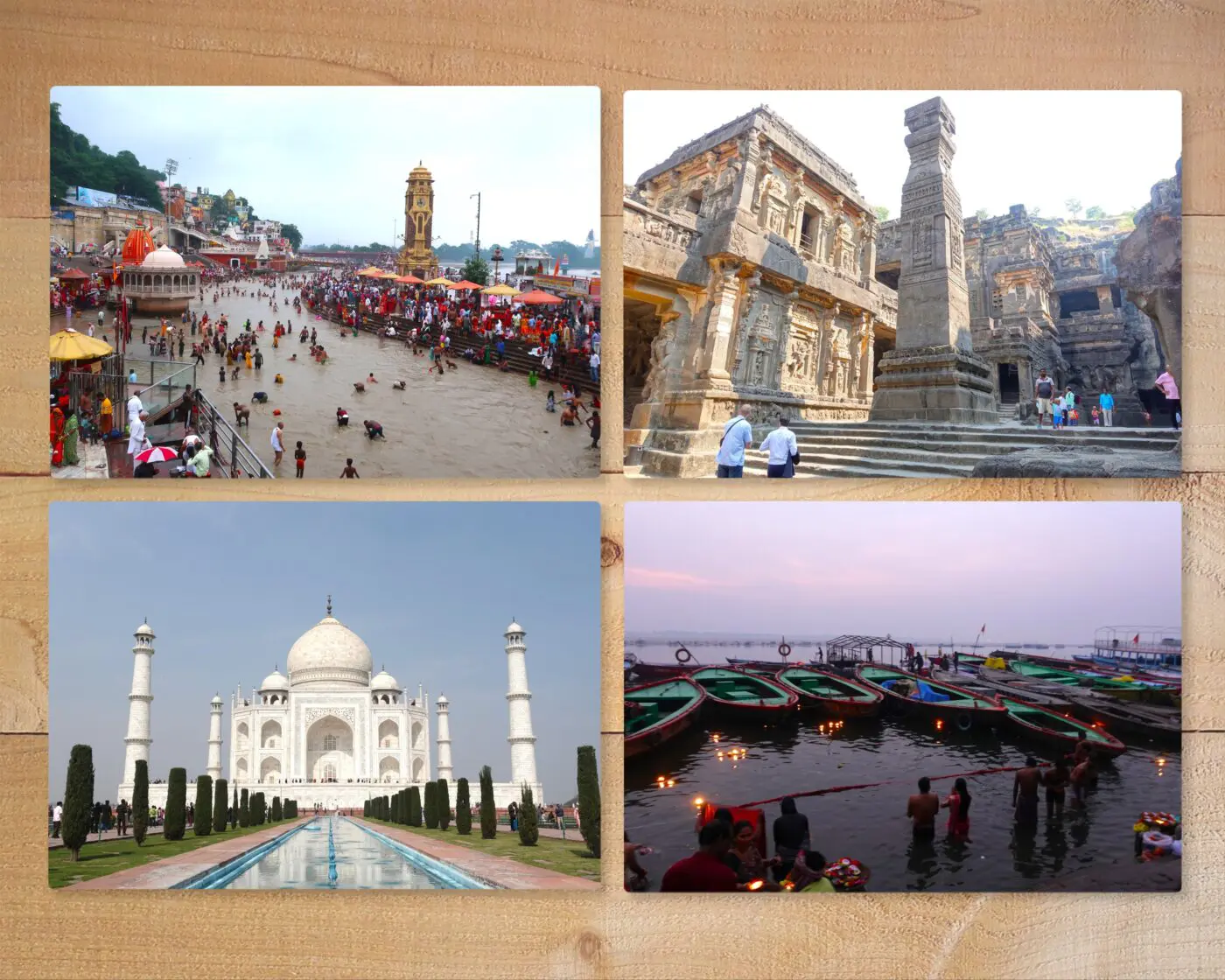

そのルートはムンバイ(9月26日)オーランガバード(29日)ジャイプール(10月1日)アグラ(2日)ニューデリー(3日)バラナシ(7日)カルカッタ(8日-11日)というまさに強行軍だった。三島はインド政府の招待でこうした旅をしたのである。

オーランガバードではアジャンタ、エローラの遺跡を見学し、アグラではタージマハルを見ている。そしてその中でもバラナシには特に強い印象を受けたようで、本人も「ガートは非常に面白くて、二度も見に行きました」と述べるほどであった。

そしてその時の体験は三島由紀夫最期の長編『豊饒の海』の第三巻『暁の寺』に非常に強い影響を与えている。この作品では物語の主要人物たる本多繁邦がインドを旅するのであるが、それがまさに三島の体験そのものと言えるほどリアルなのである。三島は自身の旅行体験を40ページ近くにわたってそこに書き連ねた。もちろん、それは小説でありフィクションだ。しかし三島が実際にインドに来たからこそそうした文章が生まれたのである。

そしてその中でもこの小説において特に重要な位置を占めるバラナシ(ベナレス)での体験を三島は次のように記している。

川風は死に、あたりの空気には息の詰まりそうな暑気が澱んでいた。そしてベナレスではどこでもそうであるように、静寂の代りに喧騒が、人々のたえまない動き、叫び声、子供たちの笑い声、読誦の声などが、そのガートからも渾然ときこえてきた。人ばかりではない。子らのあとを痩せた犬が追い、又、火に遠い片隅の階段が暗く没した水の中からは、突然、牛追いのけたたましい叫びに追い上げられて、沐浴の水牛どものつややかな逞しい黒い背が、次々と躍り上って来たりした。階段をよろめき昇るに従って、それらの水牛の黒く濡れた肌には、葬りの火が鏡面のように映った。

焔は時には概ね白煙に包まれ、煙のあいだから火の舌をひらめかせた。寺の露台へ吹きあげられる白煙が、暗い堂内に生物のように逆巻いていた。

マニカルニカ・ガートこそは、浄化の極点、印度風にすべて公然とあからさまな、露天の焼場なのであった。しかもベナレスで神聖で清浄とされるものに共有な、嘔吐を催おすような忌わしさに充ちていた。そこがこの世の果てであることに疑いはなかった。

新潮社、三島由紀夫『豊饒の海㈢ 暁の寺』P82ー83

三島特有の文体に面を食らった方もおられるかもしれないが、あのインドのカオスをここまで的確に描写する三島はやはり異常だ。

そしてこの箇所の最後に出てきた「そこがこの世の果てであることに疑いはなかった」という言葉。これはこの四部作においても非常に重要なポイントであるように私は思う。

三島は『豊饒の海』四部作を貫くテーマとして「輪廻転生」を掲げた。生と死が循環する世界。親友の松枝清顕の生まれ変わりを追い求めた本多の人生が『豊饒の海』で語られる。そしてその輪廻転生、生まれ変わりの世界における「この世のはて」こそバラナシだったのである。三島がこの地にどれほど巨大なインスピレーションを受けたのかは計り知れない。

さらに三島の名文を読んでいこう。

屍は次々と火に委ねられていた。縛めの縄は焼き切れ、赤や白の屍衣は焦げ失せて、突然、黒い腕がもたげられたり、屍体が寝返りを打つかのように、火中に身を反らしたりするのが眺められた。先に焼かれたものから、黒い灰墨の色があらわになった。ものの煮えこぼれるような音が水面を伝わった。焼けにくいのは頭蓋であった。たえず竹竿を携えた隠亡が徘徊していて、体は灰になっても頭ばかり燻る屍の、頭蓋をその竿で突き砕いた。カをこめて突き砕く黒い腕の筋肉は焔に映え、この音は寺院の壁に反響して戞々とひびいた。(中略)

ここには悲しみはなかった。無情と見えるものはみな喜悦だった。輪廻転生は信じられているだけではなく、田の水が稲をはぐくみ、果樹が実を結ぶのと等しい、つねに目の前にくりかえされる自然の事象にすぎなかった。それは収穫や耕耘に人手が要るように、多少の手助けを要したが、人はいわば交代でこの自然の手助けをするように生れついているのだった。

インドでは無常と見えるものの原因は、みな、秘し隠された、巨大な、怖ろしい嘉悦につながっていた!本多はこのような喜悦を理解することを怖れた。しかし自分の目が、究極のものを見てしまった以上、それから二度と癒やされないだろうと感じられた。あたかもベナレス全体が神聖な癩にかかっていて、本多の視覚それ自体も、この不治の病に犯されたかのように。

しかし、この究極のものを見たという印象は、次のような瞬間が来るまでは十全ではなかった。その瞬間は、本多の心を、水晶のような純粋な戦慄で撃ったのである。

すなわち、聖牛がこちらへ向いた瞬間。

インドではどこでも、恣まな行動が許されている白い聖牛が、この火葬場にも一頭うろついていた。火のそばへ来ても愕かぬ聖牛は、やがて隠亡の竹竿に追われて、焔の彼方、寺院の暗い柱廊の前に佇んでいた。柱廊の奥は闇であったから、聖牛の白は、神々しく、崇高な知恵に溢れてみえた。焔の影がゆらめき映るその白い腹自体が、ヒマラヤの雪が月かげを浴びたかのようだった。それは冷徹な雪と荘厳な肉との、獣における無垢の綜合だった。焔は煙を含み、煙は焔をおおい、時あって焔があかあかと姿をあらわしてあたりを睥睨し、時あって渦巻く煙に包み隠された。

そのときだった。聖牛は、人を焼く煙をとおして、おぼろげに、その白い厳かな顔をこちらへ向けた。たしかに本多のほうへ向けたのである。

新潮社、三島由紀夫『豊饒の海㈢ 暁の寺』P84ー86

焼けていく遺体の描写を描いた三島の観察眼は恐るべきものがある。そしてそれを芸術的なまでに再構築する言語能力にはただただひれ伏すしかない。

三島は本多という作中人物を介して「究極のものを見た」と述べている。そして上の引用の後半に出てきたインドの牛。これには私もハッとするものがあった。

私もハリドワールのガンジス河でこの牛のまなざしを受けたことがあるのである。

たしかにこの喧騒とカオスのインドにおいて、この牛の落ち着きは何かを超越しているかのように感じられるのである。

三島の驚きが私にもわかるような気がする。

混沌と静寂。辺り一帯で繰り広げられるカオスの中で、この牛は何者にも妨げられることはない。まるでそこに何もないかのように悠々と進み、己の思うままに佇むのである。

そんなこの世を超えた存在のような牛が、じっとこちらを見つめてくるのである。その瞳の奥に何があるのか。その目に私はどう映っているのだろうか。これはインドだからこその体験である。

やはり三島はインドで強烈な体験をしたようである。

ここで引用したバラナシの光景だけでなく、三島はカルカッタでの山羊を殺す儀式の血なまぐさい光景やアジャンタ遺跡についてもこの作品で詳しく書いている。三島と親交の深かった日本文学研究者ドナルド・キーン氏もこれらのシーンを非常に高く評価している。私自身もそう思う。この作品は日本を超えて世界文学史上の大事件だと私は考えている。それほど恐るべき作品だ。簡単には「おすすめです」とは言えないが、世界的な傑作であることは間違いない。

私はこのインドの旅を三島と共に過ごした。三島が私に「生と死」「輪廻転生」の問題を突き付けたのである。私は三島の残した言葉と共にインドを歩いた。そして三島の見た世界を私も見たのである。だが、この旅行記ではこれ以上はあえてお話ししないことにする。ここで語りはしないが、私はインドで決定的なものを掴んだ。いや、正確に言えば「それらしきものの糸口」を掴んだように思う。私にとっての死生観、来世の問題のカギとなると存在を見出したのだ。これも三島のおかげである。

私と三島は違う。しかし彼の極端なまでの人生探究が私に大きな光を投げかけてくれたのは事実なのである。三島がいなければ私のインドの旅はずいぶんと違ったものになっていただろう。三島は私の人生に大きな転機をもたらしてくれたのである。

その成果はこれから先何年後になるかはわからないが必ずや皆さんの前でお披露目する。私自身その覚悟を持ってこれからの日々を過ごしていく所存である。ぜひご期待頂きたい。

主な参考図書はこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

【インド・スリランカ仏跡紀行】の目次・おすすめ記事一覧ページはこちら↓

※以下、この旅行記で参考にしたインド・スリランカの参考書をまとめた記事になります。ぜひご参照ください。

〇「インドの歴史・宗教・文化について知るのにおすすめの参考書一覧」

〇「インド仏教をもっと知りたい方へのおすすめ本一覧」

〇「仏教国スリランカを知るためのおすすめ本一覧」

関連記事

コメント