アルヴィハーラ~仏典が初めて書写された歴史的な寺院!経典の文字化が後の大乗仏教を生み出した?

【インド・スリランカ仏跡紀行】(40)

アルヴィハーラを訪ねて~仏典が初めて書写された歴史的な寺院!文字化が後の大乗仏教を生み出した?

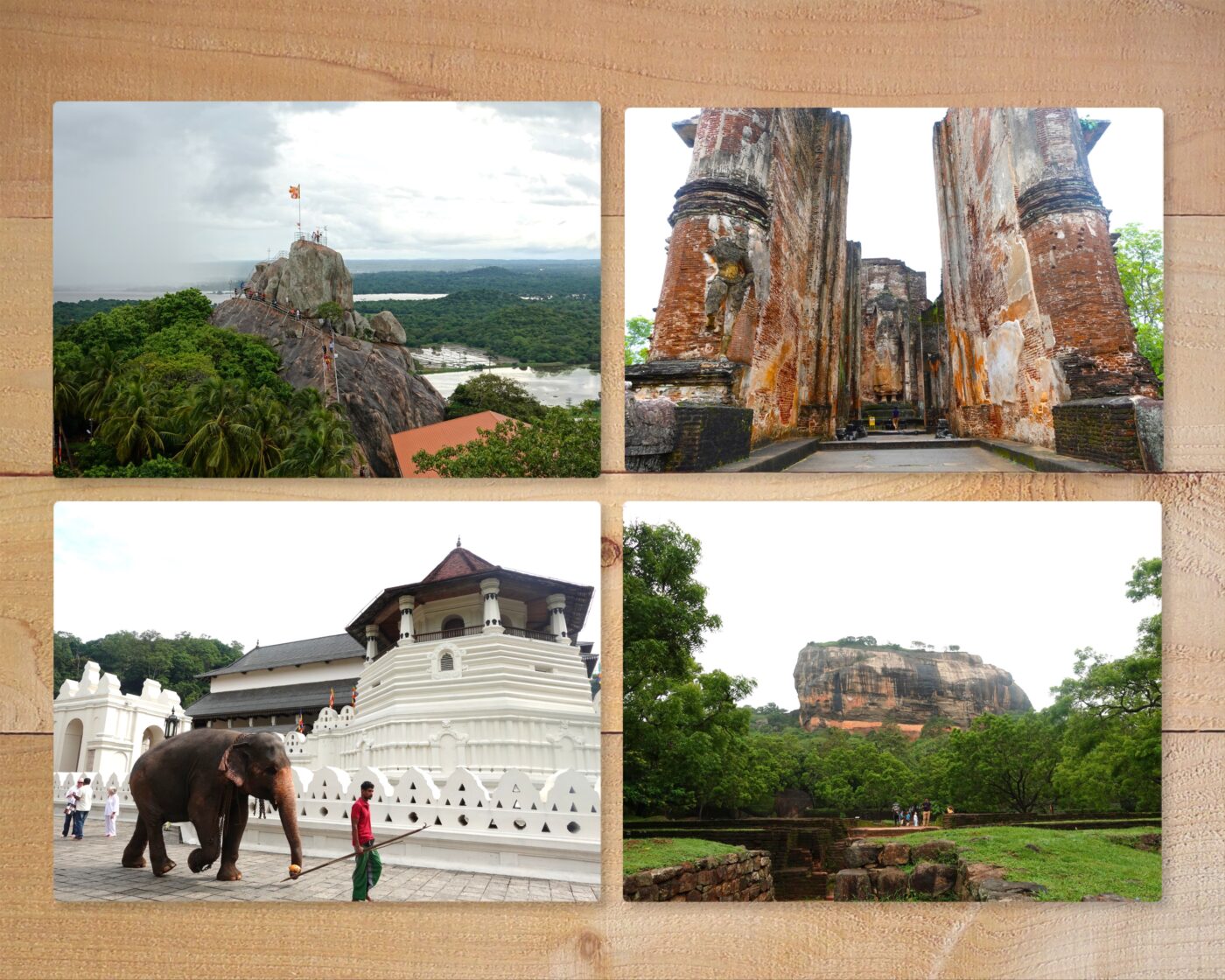

午前中、シーギリヤロックを堪能した私は本日の最終目的地キャンディを目指して出発した。シーギリヤからキャンディまではおよそ3時間ほどの道のり。ここから南に向かって一路ひた走るわけであるが、その道中、私はスリランカ仏教、ひいては世界の仏教すべてに関わる重大事が起こったある場所を訪れることにした。

それがアルヴィハーラである。

この寺院が歴史上有名になったのは、ここで世界の仏教史上初の経典書写が行われたからである。このことについて『新アジア仏教史04 スリランカ・東南アジア 静と動の仏教』では次のように解説されている。

スリランカ仏教史上画期的な事業といえば、前一世紀ヴァッタガーマニー・アバヤ王の時代に行われた「仏典書写」事業であろう。それまで暗誦で伝えられてきた仏陀の教えを文字に書写したのである。

なぜ「仏典書写」が必要であったかは、文献には論じられていないが、次のような事情があったものと考えられる。

まず、スリランカの歴史は常に外国、特に南インドからの侵略を受けてきた。治世者である王がシンハラ人でない場合、仏教の衰退が続き、それのみならず仏典を暗誦保持する比丘が少なくなってしまう。

次に、十二年間続いた未曾有の飢饉体験である。この間比丘の数が少なくなり、正法護持丘教団が堕落した現実もあった。

そして、マハーヴィーラ寺のライバルとなったアバヤギリ寺の建立である(E.W. Adikaram, 1946)。

《※ブログ筆者注:マハーヴィーラ寺はスリランカに仏教を導入したティッサ王がアヌラーダプラに建てた寺院であり、そしてそのお寺を中心とした宗派をマハーヴィーラ派という。そこから分裂してできたのがアバヤギリ寺派である。このスリランカの仏教宗派については後の記事で改めてお話しする》

これらの原因に加えて、政治的な要素も多分あったと考えられる。同じシンハラ王でも、特にアバヤギリ寺の建立で、必ずしもマハーヴィハーラ寺のみをサポートするとは限らない。ヴァッタガーマニー・アバヤ王がその通例である。また、同じマハーヴィハーラ寺派内部での意見の相異も考えられる。正法久住の大役を理解していた比丘たちもあったことは、容易に窺える。

これら複数の理由があって、マハーヴィハーラ寺派の有志五百人の比丘たちは、正法を久住せしめんがために、島の中央部にある、現在のマータレー郡アルヴィハーラという場所にある窟院で、仏典を書写したという。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

佼成出版社、奈良康明、下田正弘編集『新アジア仏教史04 スリランカ・東南アジア 静と動の仏教』P121-122

この引用内には書かれていないが、このアルヴィハーラでの仏典書写はスリランカだけでなく、インド本土においても初だったとされている。紀元前1世紀のことであった。

インドやスリランカの宗教界の伝統では基本的に経典は暗唱するのが掟であった。そしてそれら経典は師匠から弟子へと口頭で継承されていく。つまり、言葉を書き記すという発想がそもそもなかったのだ。その鉄の掟と言ってもよい口頭伝授のスタイルを崩したのがこの仏典書写なのである。これは後の仏教にも巨大な影響を与えることになった。このことについてはまた後で改めてお話ししていきたい。

では、これよりアルヴィハーラをご案内することにしよう。

こちらがアルヴィハーラの入り口だ。

オレンジ色の旗が大量にはためいているのを見て私も最初は驚いたのだが、数日前にこのお寺の管長が亡くなられたそうで、そのためにこうした旗を掲げているのだそうだ。

アルヴィハーラの石窟寺院と呼ばれるように、ここも岩山と一体化した寺院だ。

堂内は例のごとく新しくきれいに塗り直されている。

そしてこの寺院で有名なのが次の壁画だ。

このお寺は地獄絵でも有名なのである。上の写真は獄卒に責めされる地獄の罪人たちだ。

地獄絵の基になっているのはおそらく『念処経』というお経で、これは日本においても地獄絵のベースになっているものだ。そのためこの絵を見ていると「あ、これはあそこで説かれているあの地獄だろうな」と私でもわかる。

池の中で巨大な虫に食われたり、鳥獣に突かれたり、煮えたぎる糞尿の池に沈められたりと様々な地獄がある。

「(30)スリランカの上座部仏教とはどのような仏教なのかざっくり解説~日本仏教との違いについても一言」の記事でもお話ししたが、「因果応報・自業自得」を説き、輪廻転生を重要視するスリランカ仏教においてこうした地獄絵の描写はそれこそ身の毛もよだつ恐怖だったことだろう。日本でもこうした地獄絵を通して人生について問いかける説法が長く行われているが、やはりこれは世界共通のものなのだろうということも改めて感じさせられた。

そしてこちらが僧院兼展示室となっている建物だ。

こちらが館内。館長が亡くなったため、係のスタッフも今はいないようだ。

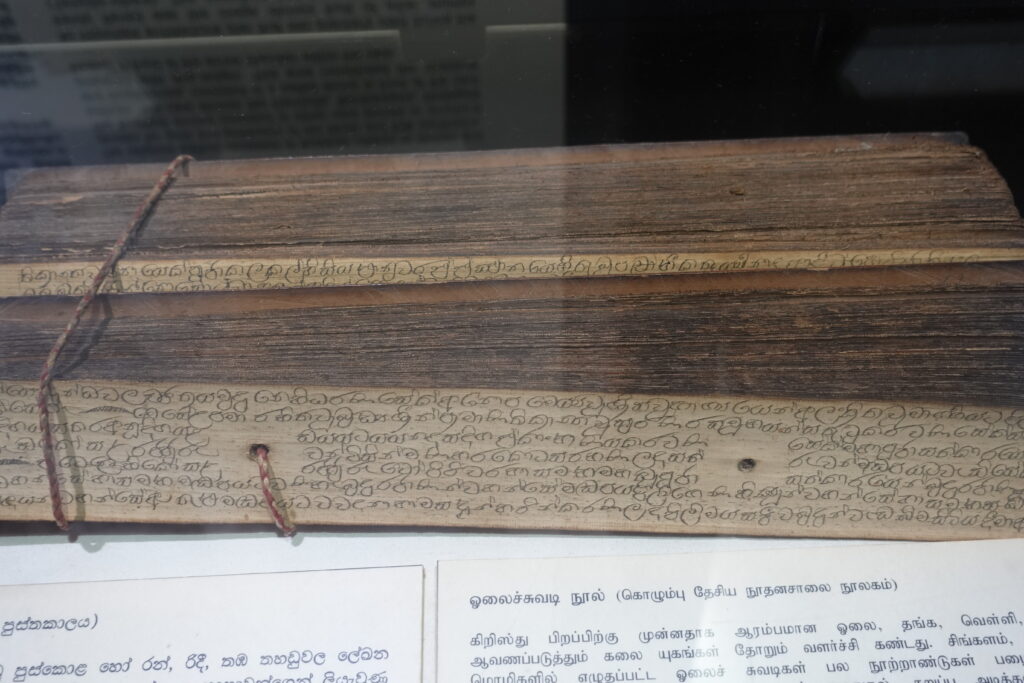

こちらがパームの葉で作られた書写経典だ。長方形にそろえて束ねられている。これらの経典の寿命は長くて2~3百年ほどと言われている。そのため現在残っている経典は何度も書き直されたものになる。

こちらがパームの木とその制作過程を収めた写真だ。

こちらが乾燥させたパームの葉。これを先ほどの長方形の形に整え、この上に書写していくのである。

ガイドさんが僧院の方を読んで下さったおかげでこれから実際にパームの葉に文字を書いてくださることになった。この写真は書写に必要なインクを用意しているところだ。

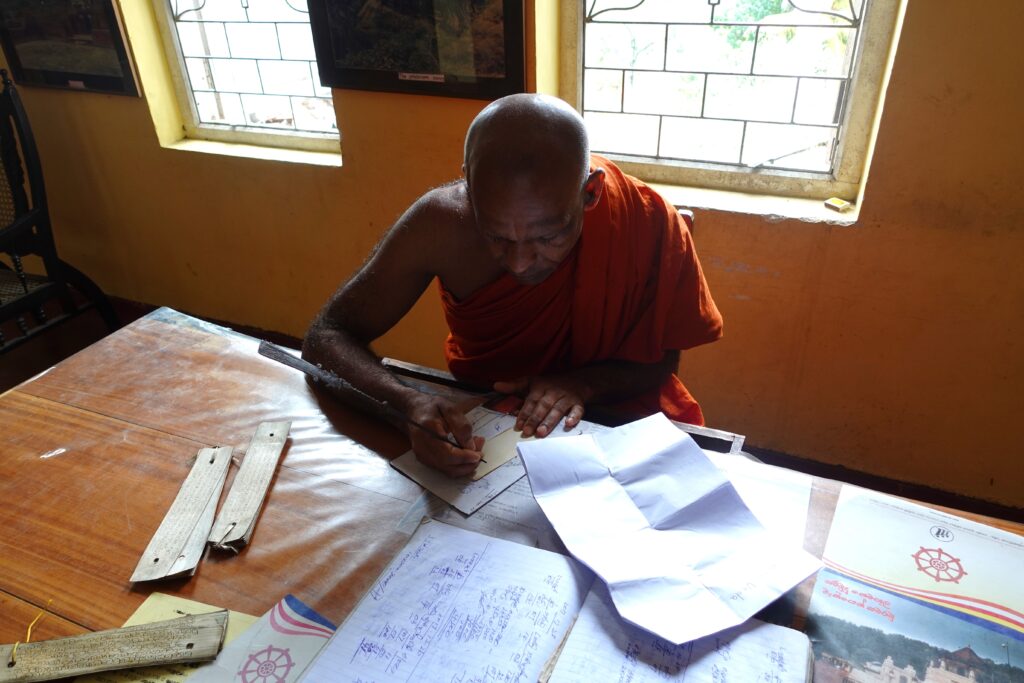

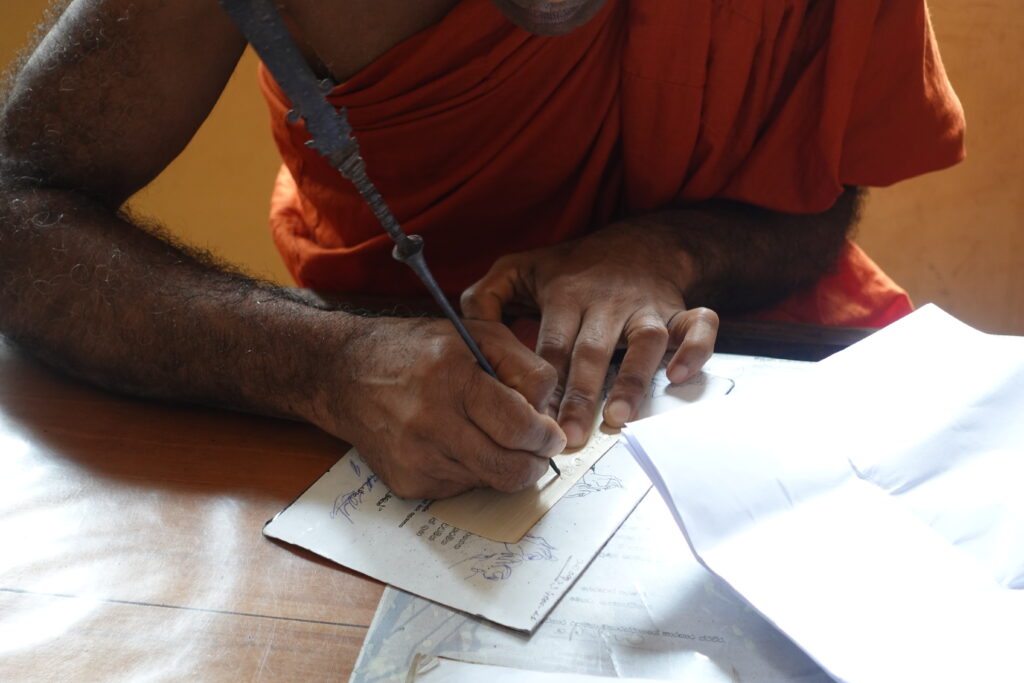

アルヴィハーラ僧院の僧侶が来て下さり、実演が始まった。先ほども見たパームの葉に鉄製のペンで文字を彫っていく。

この段階では文字を書くというより、文字を彫るという方が正確だ。

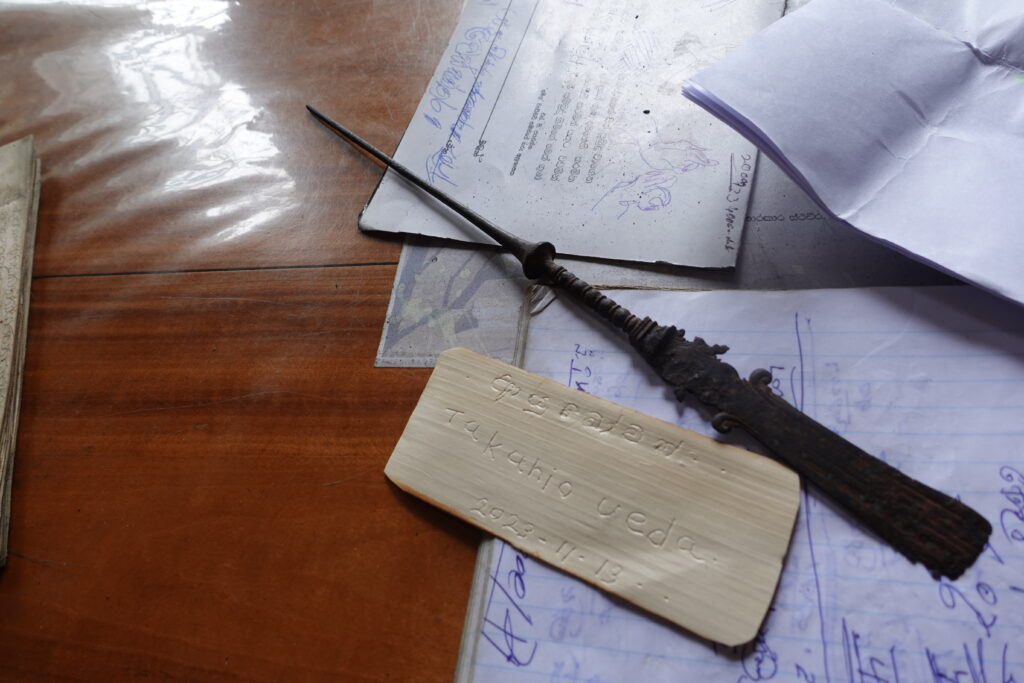

こちらがその鉄製のペンとパームの葉。ペン先は鋭く尖っていてこれで葉の表面を彫るのである。

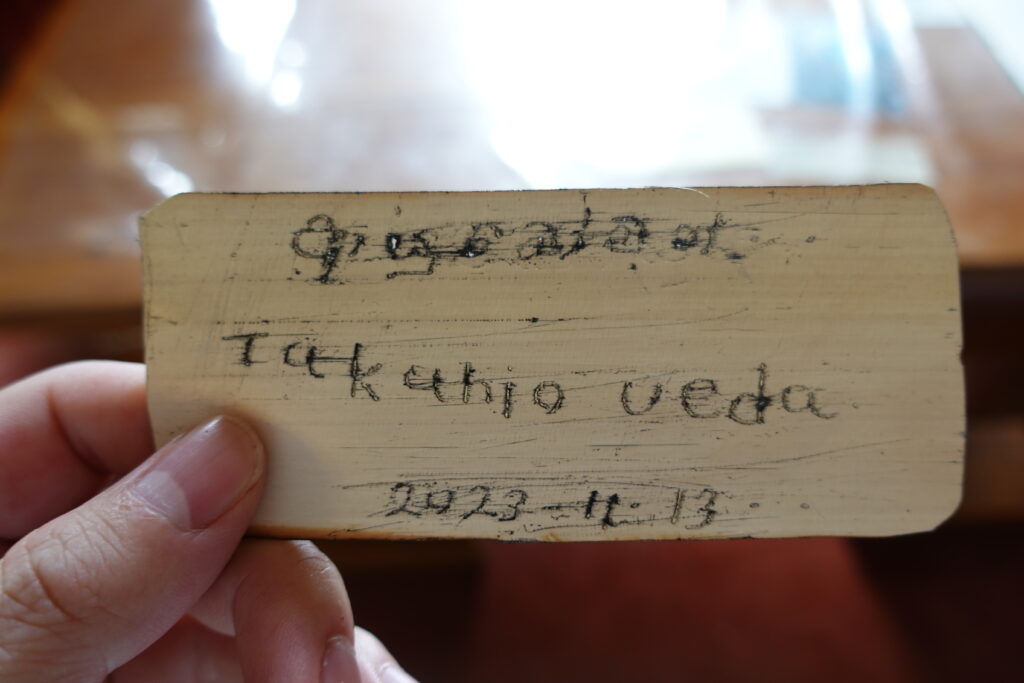

そしてここから葉の全体に先ほど用意したインクをこすりつけていく。

するとペンで彫った溝にインクがしっかりと入り込み、文字が浮かび上がってくる。

これで完成だ。「Takahio Ueda」になっているがまあこれくらいは気にしない。

このようにして仏典も書写されていったのだ。その制作過程を間近で見ることができたのはとてもありがたい経験だった。

さて、ここまでアルヴィハーラの書写経典について見てきたが、いよいよ問題の核心へと入っていこう。

その核心とは「仏教世界における初めての経典書写が後の大乗仏教経典誕生の大きな要因となったのではないか」というものである。

大乗仏教経典は紀元1世紀頃から生まれ始めたとされる経典群で、『般若経』や『法華経』、『阿弥陀経』など私達日本仏教の根幹となっているお経のことである。大乗仏教とは何かということを話し始めるとここでは長くなってしまうのでお話しできないが、紀元前1世紀にスリランカで始まった経典書写がこれら大乗経典の誕生に大きな影響を与えた可能性が高いのである。

先ほども述べたように、インドやスリランカの宗教界ではその経典は暗唱されることが前提とされていて書写するなど想像すらしていなかったのである。これは仏教だけでなく、ヒンドゥー教やジャイナ教もそうでありインド文化圏の当然の常識だったのだ。

そんな中、スリランカのマハーヴィーラ派では仏教の教えを伝授することすら危機的な状況に陥り、やむなく経典書写を開始したというのはこれまで見てきた通りである。

問題はその後である。

これまでタブーとされてきた経典書写が行われたことで、インド・スリランカ仏教圏でこれまで想像もされなかったことが起こり始めたのである。

このことを考えるためにまずは馬場紀寿著『仏教の正統と異端 パーリ・コスモポリスの成立』の次の解説を見ていこう。

インド仏典は、もともと口頭伝承だった。およそ五世紀にわたって仏典は口頭でのみ伝承されたのであり、紀元前後にいたってようやく書写され始めた。しかも、書写は伝承の補助的手段であって、仏典伝承の中心は口伝であり続けた。

仏典が口頭伝承だったということは、仏典が外在物としての書物ではなく、記憶して実践されるべきテクストであることにかかわっている。たとえば、仏典を指す「法」は「保持すべきもの」を原意とし、「教法」は「修得」を原意として、いずれも「記憶し、身につけ、実践するもの」を意味する。「阿含」は、文字どおり、口頭による「伝承」を意味する。これら仏典をよく学んだ者は「多聞」と呼ばれ、弟子は「声聞」と呼ばれた。これらの語は、口伝のテクストの学習と実践が仏教の修行だったことをよく示している。(中略)

仏典が口頭伝承だったからこそ、仏教における帰依の対象は「仏」と「法」と「僧」という三宝であって、一つに絞られなかった。出家教団(僧)が仏典を伝承することによって「法」が存続し、「法」の読誦によってすでに入滅した「仏」が聴衆の前に生き生きと現前したからである。

※単語の原語など、本書の一部を省略して引用した。

東京大学出版会、馬場紀寿『仏教の正統と異端 パーリ・コスモポリスの成立』P31

まず、仏典書写が始まったとしてもそれが主流にはならずあくまで補助的手段だったということは重要なポイントだ。

そしてここで注目したいのが、インドの伝統では「言葉」は単なる言葉を超えた「聖なるもの」だったという点だ。言葉と宗教の繋がりについては川村悠人著『ことばと呪力 ヴェーダ神話を解く』に詳しく説かれているが、仏教においても仏典の言葉は聖なる力そのものでもあったのである。

そしてその聖なる言葉を学ぶためには出家してその教団の一員になるしかない。なぜなら文字に書き残されていない以上、その仏典を知る先達から直接習わなければならないからだ。だからこそ仏教では「仏・法・僧(教団)」の三宝を篤く敬うのである。師匠から弟子へ代々受け継ぎ、記憶するのが仏教僧侶の役目であり、修行そのものだったのだ。

こうした師匠相承の口頭文化についてウォルター・J・オングの『声の文化と文字の文化』では次のような興味深い指摘がなされている。

ことばがもっぱら声として機能している社会は、何年もかけて根気よく習得したことを、たいへんなエネルギーを投入して、何度も何度もくりかえしロに出して言っていなくてはならない。

その結果、精神はきわめて伝統主義的で保守的な構えをとることになる。当然この精神は、知的な実験を禁止してしまう。

知識は、得がたく貴重なものであり、専門に知識を保存している博識の古老たちが、この社会ではたかく評価される。かれらは、古い時代の話を知っていて物語ることができるからである。

知識を精神の外側にたくわえる、つまり、書き、さらには印刷するようになることによって、過去の再現者であるこれら博識の古老たちの値打ちはさがり、そのかわりに、なにか新しいことの発見者である若者たちの値打ちがあがるのである。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

藤原書店、ウォルター・J・オング、桜井尚文他訳『声の文化と文字の文化』P92

これはまさにインド・スリランカの宗教界にもまさに当てはまる。厳格なヒンドゥー教宗派では今なお師子相承が重んじられ、聖典『リグ・ウェーダ』が現在でも暗唱されているのだ。

同じように仏教においてもこのような知識の継承を膨大なエネルギーを費やして行っていた。その一つの方策として、暗記しやすいように言葉をシンプルに繰り返すというものがある。その例がこちらだ。

六八 最高の目的を達成するために努力策励し、こころが怯むことなく、行いに怠ることなく、堅固な活動をなし、体力と智力を具え、犀の角のようにただ独り歩め。

七一 音声に驚かない獅子のように、網にとらえられない風のように、水に汚されない蓮のように、犀の角のようにただ独り歩め。

岩波書店、中村元訳『ブッダのことば』第一、蛇の章、三.犀の角 p21,22

こちらは開祖ブッダの言葉に最も近い経典と言われるものからの抜粋だが、暗記しやすいように「犀の角のようにただ一人歩め」というフレーズが何度も繰り返される。初期経典とされるもののほとんどがこのようなシンプルなフレーズの繰り返しでできているのはこうした口頭伝承の文化があったからなのである。

そして上の解説にもあったように、莫大なエネルギーを用いて記憶するということはそこから創造的な思考をする余地がほとんどないということでもあるのである。元々創造的な思考など求められていないという事情もあるが、こうして伝統教団は教えを保持し続けてきたのである。

しかしそこに「書写」というタブーを破る営みが生まれてきた。

これにより何が生まれたかというと、まさしく教えを分析、研究し、新しく創造する余地だったのである。引き続き解説を見ていこう。

研究するということそれ自身が、書くことに関係があるからである。一次的な声の文化における思考も含め、およそすべての思考は、ある程度分析的である。すなわち思考は、その材料をさまざまな成分に分解する。

しかしながら、さまざまな事実や、真偽にかかわる言明を、抽象的に順序づけ、分類し、説明して分析することは(すなわち、それが研究するということなのだが)、書いたり読んだりすることなしには不可能である。

一次的な声の文化のなかで生活する人びとは、(中略)多くのことを学び、おおいなる知恵を身につけ、それを実践している。しかし、かれらは「研究」することはない。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

藤原書店、ウォルター・J・オング、桜井尚文他訳『声の文化と文字の文化』P26-27

書くことによって師子相承の全文暗記に頼る必要がなくなった。そしてそれによって時間とエネルギーを他のことに割くことができた。しかも文字化することで様々な概念を同時に見て比較し、自由に思索できるようになったのである。これは従来の在り方と決定的に異なるものだった。ウォルター・J・オングはこのことについてさらにこう述べている。

読み書きができる人は、読み書きを知らない純粋に声の文化に属する人びとにとってことばがどういうものであるかということを、十分に想像することができなくなっている。

藤原書店、ウォルター・J・オング、桜井尚文他訳『声の文化と文字の文化』P34

つまり、文字を用いてしまった者は、声だけの世界に生きる人間とは全く別の世界を生きることになってしまうのである。

こうしてこれまでとは全く別の思想が生まれる素地が仏典書写によって形成されたのだ。

もちろん、先に述べたようにその後も仏教教団の主流は口頭伝承だった。書写はあくまで補助的なものにすぎず、好ましいものとしては扱われなかった。だからこそ大乗経典が生まれるまでに時間がかかり、その勢力が増すまでに長い時間がかかったのである。

また、この仏典書写は後の紀元1世紀頃より始まった仏像制作の開始と発展とも相交わり、さらには「経典書写」の功徳という新たな概念も生み出すことになった。暗唱すべき教えが「読み書き」する教えへと変貌を遂げるのである。

平成13年10月発行の駒澤大学佛教学論集第32号収録の朴点淑「第四結集はあったか」という論文でこの辺りの流れがわかりやすく解説されているのでおすすめだ。その論文の結論部分では次のようにまとめられている。

文字化されたことによって経典が普及し、在家信者の目にふれるものとなって行き、それまでの口授による集団的組織的信仰形態から経典を書写・読誦するという個人レベルへの信仰の実践が可能になった。(中略)

書写が行われたということは、大乗仏教を導き出す重大な要因のひとつともなり、新しい実践行法として経典伝承の形にも影響を及ぼしたと考えられる。

平成13年10月発行、駒澤大学佛教学論集第32号収録の朴点淑「第四結集はあったか」より

「教団という集団組織から個人レベルの信仰へ」というのは非常に重要なポイントであるように思う。これは私達日本仏教の側にとっても大きな問題提起ではないだろうか。「大乗仏教=すべての人を救うための仏教」というイメージがあるかもしれないが、こうしたひとりひとりの個人レベルの信仰という側面からも見ることができるのである。

浄土真宗の開祖親鸞聖人も阿弥陀仏による救済を「親鸞一人がためなり」と表現しているがまさにこことつながってくるのかもしれない。これは今後の私の研究課題にしようと思う。

アルヴィハーラでの体験は実に興味深いものであった。

では、これよりスリランカの古都キャンディへと向かうことにしよう。

主な参考図書はこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

【インド・スリランカ仏跡紀行】の目次・おすすめ記事一覧ページはこちら↓

※以下、この旅行記で参考にしたインド・スリランカの参考書をまとめた記事になります。ぜひご参照ください。

〇「インドの歴史・宗教・文化について知るのにおすすめの参考書一覧」

〇「インド仏教をもっと知りたい方へのおすすめ本一覧」

〇「仏教国スリランカを知るためのおすすめ本一覧」

関連記事

コメント