スリランカの気候は如何?気候と宗教の関係について考えてみた。日本仏教についても一言

【インド・スリランカ仏跡紀行】(25)

スリランカの気候は如何?気候と宗教の関係について考えてみた

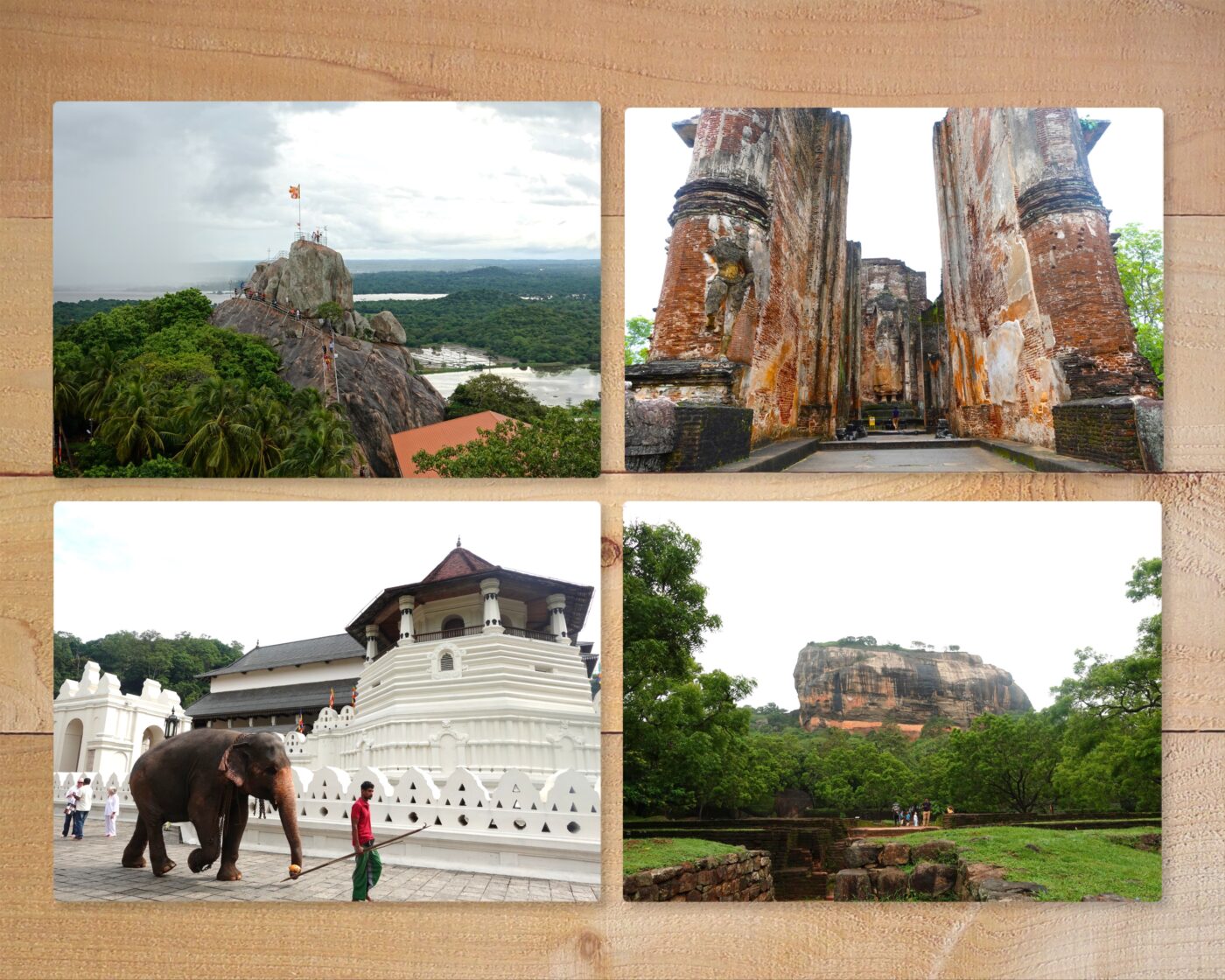

スリランカ最初の目的地はミヒンタレーという聖地。

ミヒンタレーへは普通に行けばコロンボから車でおよそ4時間ほどの行程だ。しかし私はあえてその途中にいくつか寄り道をすることにした。結果、この判断によって移動だけで倍の8時間近くかかり初日から疲労困憊に陥ったのだが、見たいものがたくさんあるのだから仕方ない。やるしかないのである。

まず最初に訪れたのはコロンボの北に位置する漁村ネゴンボの魚市場だ。

スリランカの西海岸はラグーンと呼ばれる入り江になっていて古くから漁業が有名である。

この漁村では道辻にキリスト教の像が設置されているのをよく目にした。

スリランカといえば仏教国のイメージがあるかもしれないが、実はこの国は多様な宗教が入り混じった国なのである。仏教はもちろん、キリスト教、ヒンドゥー教、イスラム教が混在しているのがスリランカなのである。

特にスリランカ西海岸の漁村ではキリスト教を信仰している人が多い。

というのも、殺生を禁じる厳格なスリランカ仏教では魚を取ることはタブーになってしまうのだ。そのためスリランカ仏教では大漁祈願のお祈りはできないのである。

それに対してキリスト教では大漁を祈ることは全く問題がなかった。しかもこの西海岸は16世紀にポルトガルによる植民地化が進んだことでキリスト教が一気に広まったという歴史もあるのである。

こういうわけで私はスリランカに来て早々、この国の一筋縄ではいかない宗教事情を垣間見ることになったのである。

こうした活気ある魚市場を見ながら私はミヒンタレー方面へと出発したのであった。

郊外へ出ると農村風景が広がる。

インドの渇いた大地と違い、水田耕作が盛んなスリランカ。私達日本人にも馴染み深い美しい景色だ。

ここでスリランカの気候についても少しだけお話ししておこう。

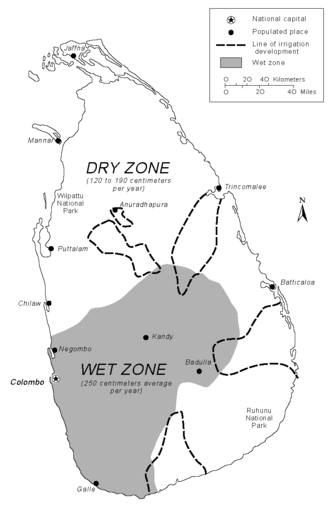

スリランカが熱帯気候であることは前の記事でも述べたが、この国には国土内にドライゾーン、ウエットゾーンというさらに2つの気候区分がある。この点について『スリランカを知るための58章』からその解説を見ていくことにしよう。

ランカー島の1年は、4月ごろと10月ごろの間モンスーン期をはさんで、南西モンスーン期(5月~9月)と北東モンスーン期(11月~3月)に分けられる。

南西モンスーン期には南西部に多量の雨をもたらし、北~東~東南部では降水量は極端に少なく暑い乾燥した日が続く。しかしベンガル湾からの湿った風が吹く北東モンスーン期は全島に雨が降る。

この結果年間降水量75インチ(1875ミリ)の線を目安に、年間をとおして降水量の多い南西部を中心にしたウェットゾーンとそれ以外の地帯のドライゾーンという区分がなされている。

全島に雨が降る雨期と南西部のみ雨が降る乾期とにはっきり分かれているスリランカなので、訪問時期と訪問場所によって印象も変わり、それがスリランカの旅を魅力的にしている。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

明石書店、杉本良男、高桑史子、鈴木晋介編『スリランカを知るための58章』P16~17

上の図にもあるようにスリランカは島南西部とその他の地域で気候区分が異なる。

スリランカの最大都市コロンボや古都キャンディはまさにウエットゾーンに位置するため年中水が豊かだ。

しかしこれから向かうミヒンタレーや仏都アヌラーダプラなどはドライゾーンに位置する。これらの地域は雨の降らない時期がかなり長い。そのためこれらの地域ではモンスーン期に降る大量の雨を最大限活用するための貯水池や灌漑技術が高度に発展することになった。これがスリランカの歴史を考える上での大きな鍵となる。ぜひ頭の片隅に入れておいてほしい。

それにしても緑が美しい。眩しいくらいだ。

スリランカではご覧の通り、植物にとって最高の土地である。年中温暖でウエットゾーンは水にも困らないため1年を通して果物や作物を収穫できる。特に果物に関してはそこら中にバナナやマンゴーが生えており、スリランカではまず食べ物には困らないとガイドさんは言っていた。

この、食べ物に困らないというのは実は仏教を考える上でも重要な意味がある。

スリランカを含めた東南アジアの仏教といえば托鉢をイメージする方も多いのではないだろうか。スリランカでは今は托鉢はほとんど行われていないが、タイなどでは今でも在家信者による食事のお布施の伝統が続いている。

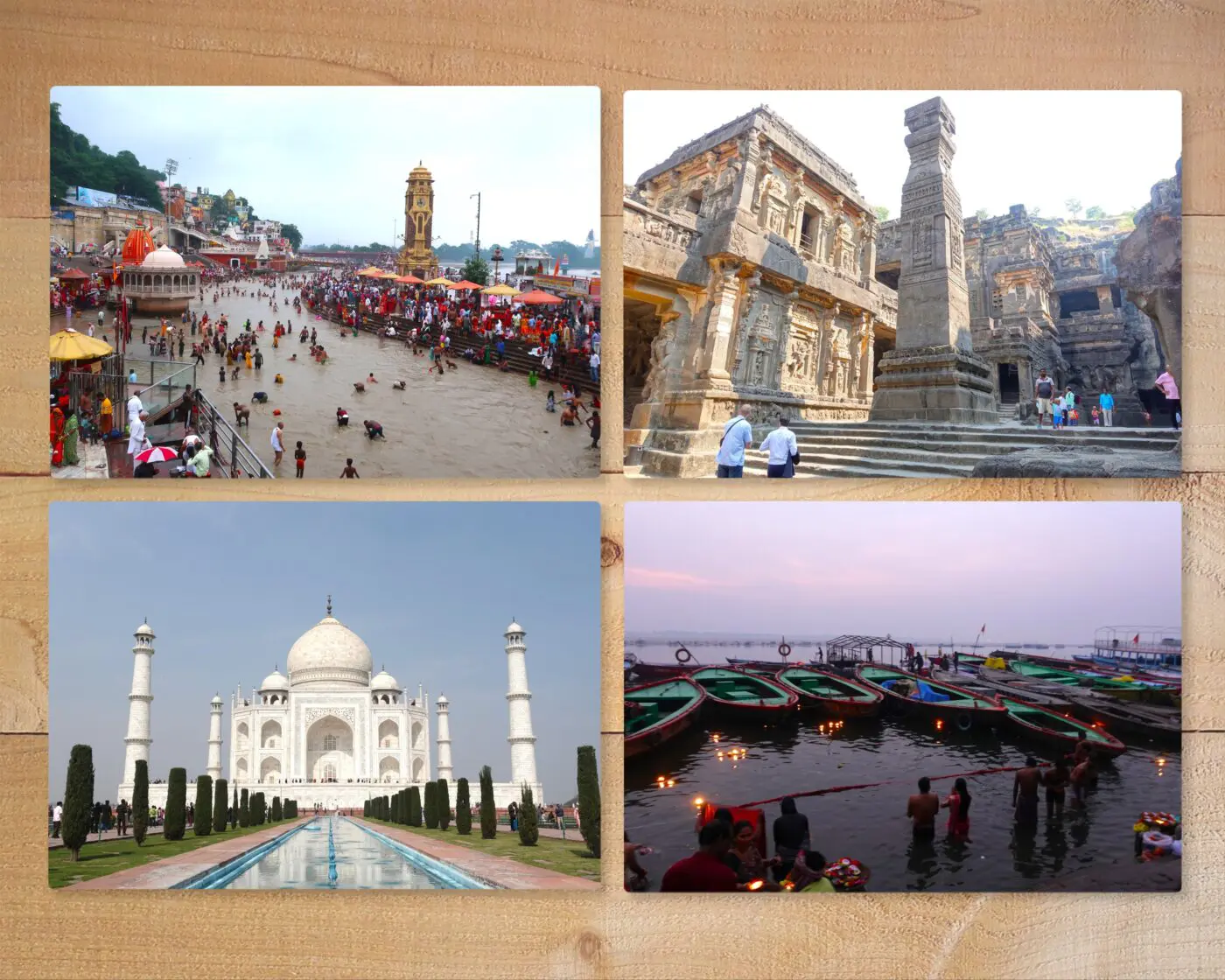

だが、この托鉢の文化が生まれたのもブッダが仏教教団を創設したインドの食糧事情とも大きな関係がある。

ブッダの活動域は地図で示した辺りの中インドと言われる地域である。この地域も果物や農産物が豊富で食糧事情は非常に安定していたと言われている。

そして興味深いのはこうしたインドやスリランカでは、食物をたくさん作って残ってしまってもそれを捨てることにあまり抵抗がないというのである。たしかに食物が豊富にある地域ではそうなる傾向もあり得るというのは理解できるが、私も初めてそのことを聞いた時はぎょっとしたものである。

そして皆さんもぜひ考えて頂きたい。

最初期のインドの出家修行者は基本的に農業を含めた生産活動に従事しないことをその掟としていた。

だが、生物である以上、最低限の食糧がなければ死んでしまう。

そこで在家信者の施しに頼ることで生命を維持し、その代わりに「法」を説いたり、「施し」そのものが彼らの功徳となるような仕組みが生まれることになった。

私達は仏教を学ぶ上で、「仏教は元々乞食からスタートしている」と習うのがたいていだ。そしてそれが当たり前のように思っている。

だがどうだろう。このシステムがそもそもインドやスリランカ特有の地理的条件から生まれたのだとしたら?

つまりこういうことなのだ。

インドやスリランカにはその気候ゆえ余剰生産物が豊富にあり、多くの無生産者を養う余裕があったのである。食べ物を捨てるくらいならそれを施し、それが善行になるシステムを受け入れる土壌があったのだ。

これとは対照に、ネパールや中国、日本ではどうであったろうか。山も多く、北方に位置するため作物の生産にも限界があるこれらの地域では飢饉も多い。それらの国ではそうした無生産者よりも勤勉な生産を重んじる向きが強くなってもおかしくない。まさに「働かざる者食うべからず」なのである。(禅宗などは特にその傾向が強い。その他の宗派でも国家や人々の安寧のために祈禱や修行、学問に打ち込む)

また後の記事で改めてお話しするがスリランカや東南アジアの仏教は「上座部仏教」と呼ばれ、中国や朝鮮、日本に伝わった「大乗仏教」とは大きな違いがある。その違いはこうした地理的条件も大きな要因となっているのである。

年中温暖なスリランカや冬でも野宿が可能な中インドでは、たしかに薄い衣のまま身一つで生活する戒律は遵守可能だろう。しかしマイナス10度近い極寒の雪国でそれは不可能だ。凍死してしまう。

そうであるならば戒律を変更しなければならない。一つ戒律を変えてしまえば、なし崩し的に「ではこれも、ではこれも」と変更が可能になる。こうして解釈の自由が生まれ元の仏教とは違った形の仏教が次第に形成されていく。そして長い時を経て日本にやって来たのが大乗仏教なのではないかと私は思うのである。

スリランカは実に美しい!まさに光り輝く島だ!

この豊かな自然環境が仏教にも大きな影響を与えているのである。

車窓から見える美しい田園風景を眺めながら私はミヒンタレーへの道を進んだのであった。

次の記事はこちら

前の記事はこちら

【インド・スリランカ仏跡紀行】の目次・おすすめ記事一覧ページはこちら↓

※以下、この旅行記で参考にしたインド・スリランカの参考書をまとめた記事になります。ぜひご参照ください。

〇「インドの歴史・宗教・文化について知るのにおすすめの参考書一覧」

〇「インド仏教をもっと知りたい方へのおすすめ本一覧」

〇「仏教国スリランカを知るためのおすすめ本一覧」

関連記事

コメント