河合祥一郎『シェイクスピアの正体』あらすじと感想~時代背景や丁寧な資料読解を用いて異説や陰謀論と正面から向き合った名著!

河合祥一郎『シェイクスピアの正体』概要と感想~時代背景や丁寧な資料読解を用いて異説や陰謀論と正面から向き合った名著!

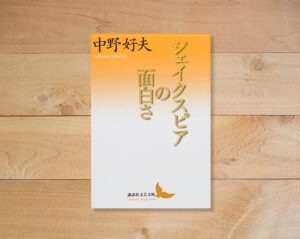

今回ご紹介するのは2016年に新潮社より発行された河合祥一郎著『シェイクスピアの正体』Kindle版です。

早速この本について見ていきましょう。

シェイクスピアとは誰なのか。別人、合作、それとも……。彼の存在が謎めいているのは、その作品の偉大さゆえでもある。片田舎から行方をくらませた無学な男は、いつのまにかロンドンで天才的な詩人・劇作家へと変貌を遂げた。才能が花開いたのか、誰かが成り変わったのか? シェイクスピア研究第一人者の東大教授が、演劇史上最大の謎を解く! 『謎ときシェイクスピア』改題。

Amazon商品紹介ページより

実は、私はこの作品を実際に手に取るまでその内容を勘違いしていました。

巷に溢れる、「〇〇の真実」、「誰も知らない〇〇」「真の〇〇」という刺激的なタイトルの作品たち。「我こそは真の〇〇を語っている!これまでの通説は嘘だ!」のような、そんな流れの本のように私はこの本も見てしまっていたのです。

たしかに、タイトルだけを見れば『シェイクスピアの正体』という、まさに上で述べたようなタイトルです。

河合祥一郎先生については、これまで翻訳書やシェイクスピアの解説などでお世話になっていたので疑いを持ったことはなかったのですが、この本にはどうも手が伸びないでいたのです。

ですが、いざこの本を読んでびっくり。なんとこの本はそんな巷に溢れる「〇〇の真実」的なゴシップ、陰謀論的なものに真っ向から立ち向かった最高にハードボイルドな作品だったのです!これには驚きでした。

そして読みながら何度「ブラボー!」と喝采を送りたくなったことか!

これは素晴らしい作品です。

そしてこの本を書くに至ったその流れが「はじめに」で書かれていて、この本の流れを知る上でも本当はそれを全文ご紹介したいのですがさすがにそれはできませんのでその一部を引用していきたいと思います。

シェイクスピア最大の《謎》は、ストラットフォード・アポン・エイヴォンという田舎町出身の役者風情に、あのすばらしいシェイクスピア作品が本当に書けたのかということだろう。

「書けたはずがない」と考える人たちは、「シェイクスピアの正体は哲学者フランシス・ベーコン」だったとか、「第十七代オックスフォード伯爵エドワード・ド・ヴィアがシェイクスピアというペンネームを使ったのだ」などと言う。

ストラットフォード・アポン・エイヴォンのシェイクスピアがシェイクスピア作品を書いたのだとする人たちはストラットフォード派と呼ばれ、そうではないとする人たちは反ストラットフォード派と呼ばれるようになった。そして、反ストラットフォードの動きは二十一世紀に入ってさらに大きな盛り上がりを見せ、新説も飛び出し、新刊が次々に書かれて《学問》の様相を呈してきた。(中略)

ここまで議論が噴出するということは、やはりシェイクスピアはシェイクスピアだったという確証がないのだろうか。「シェイクスピア作品を書いたのはシェイクスピアではなくて、本当は別のシェイクスピアという名前の男だ」というのは有名なジョークだが、本当のところはどうなのだろう。(中略)

かつてケンブリッジ大学でシェイクスピアの授業に出席したとき、ある教授がオックスフォード伯説について冗談を言っているのを聴いたことがある。オックスフォード伯説を提唱したジョン・トマス・ロウニーの名前を「ルーニー」と発音して紹介し、学生を笑わせていたのだ(ロウニーの綴りはLooneyーこれは普通の英語では「ルーニー」と発音し、「いかれている、頭がおかしい(loony)の意となるため、ジョークとしては定番であり、たとえば映画『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』に登場するぼうっとした女の子ルーナ・ラブグッドが「ルーニー」と呼ばれたりする)。

教授はこのジョーク一つでオックスフォード伯説全体を笑い飛ばしてしまったけれど、学生たちに告げるべきではなかっただろうか—オックスフォード伯説を支持した有名人の中に、あの精神分析の大家フロイトがいたことを、名優オーソン・ウェルズがいたことを、そして高名なシェイクスピア俳優サー・デレク・ジャコビがいたことを。そのことを伏せて、オックスフォード伯説を最初に言い出した人はルーニーだと言っておしまいにするのは、ちょっとフェアじゃない。

錚々たる文化人や著名人はなぜ別人説に魅了されたのか。問題とすべきはそこだろう。別人説が人気を得ている事こそ、シェイクスピア受容の興味深い一現象として考慮すべきなのではないか。

別人説につきあうということは、エリザベス朝—狭義にはエリザベス一世の治世(一五五八~一六〇三)を指すが、本書ではジェイムズ一世の時代(一六〇三~二五)をも含む広義の意味で用いる—の諸般の事情を知るということでもある。確かに、別人説は、あきれるばかりのこじつけや、どうでもいいアナグラム(綴り換え)に拘泥したりすることがあって閉口する面もあるのだが、だからと言って十把一絡げに切り捨てるのではなく、別人説の意外な発見や柔軟な発想を楽しみつつ、なぜそうした議論がされるのかを考えるべきではないだろうか。

別人説が出てくるのは要するに、「正統派」(ストラットフォード派)とされるシェイクスピア学者たちがこれまで行ってきた説明では納得がいかないからにほかならない。シェイクスピア学者たちは、シェイクスピアに謎はないかのようなふりをするが、謎は大いにある。

シェイクスピア学者たちだって、すべての事実を知っているわけではないので、想像や憶測で補っている部分がある。となれば、ベーコンやオックスフォード伯爵がシェイクスピアだったと想定したらどうなるか試してみてもよいのではないか。それで辻褄が合うのか合わないのか確かめる価値はあるかもしれない。

本書は、別人説の全貌を紹介しようとするものではない。本書が紹介するのはその面白いところのみだ。別人説に耳を傾けるところがあるとしたら、それはどこなのかを考え、「正統派」シェイクスピア学者たちの説にも問題があることを反省しようというのである。

『十二夜』の道化フェステは「敵のおかげでいい目を見て、味方のせいで損をする」(第五幕第一場)と言う。敵ははっきりとこちらの誤りや欠点を衝いてきてくれるのでそれを改めれば成長できるが、見方は批判してくれないから一緒にいると自分の誤りに気づかないというわけだ。そのように、別人説のつきつける謎をきちんと考えることで、シェイクスピア学の誤りも正していきたい。

新潮社、河合祥一郎『シェイクスピアの正体』Kindle版P10-16

少し長い引用になってしまいましたが、本書の雰囲気がなんとなく伝わったのではないでしょうか。

そして私がこの箇所を読んでいて一番驚いたのはフロイトが出てきたことでした。

なんと、フロイトもこのシェイクスピア別人説に一枚噛んでいたとは!

私としては「あなたって人はまたこんなところにまで顔を出して・・・!」と驚きと呆れの半分混じった何とも言えない気持ちになりました。

と言いますのも、私は以前当ブログで「『カラマーゾフの兄弟』は本当に父殺しの小説なのだろうか本気で考えてみた~フロイト『ドストエフスキーの父親殺し』を読んで」という記事を書きました。

フロイトはドストエフスキーの生涯や性格をすべて自説のエディプス・コンプレックスの観点で分析し、サディスト・マゾヒストと断言し、『カラマーゾフの兄弟』においても父殺しの衝動が彼にそれを書かせたと結論づけました。

そして彼の父殺し理論の補強のために、「ドストエフスキーは強姦をした」とまで断言してしまうのですが、さすがにこれは問題があります。フロイトがそのように想像するのは自由ですし、フィクションとしてそれを作品化するのも自由ですが、ドストエフスキーに関しては一線を越えているのではないかというのが私の思いです。

フロイトはゴシップ的、センセーショナルに著名人の「真実」を語りますが、実際に厳密に調べてみると全く根拠がなかったというのが多々あります。上の記事ではそれをひとつひとつ見ていきました。そしてレオナルド・ダ・ヴィンチに対してもフロイトは同じことをしています。

そんな中本書を読んで、フロイトがシェイクスピアにまで手を出していたということを知り、正直その飽くなきゴシップ熱を改めて感じることになりました。

まさしく、「またあなたはこんなところにまで顔を出して・・・!」という感想そのものです。これは私にとってもかなり衝撃でした。

さて、話は少しそれてしまいましたが、この本はそんな様々なシェイクスピア説に対して真っ向から向き合っていく作品です。

シェイクスピア別人説を一つずつ丁寧に見ていき、本当にその説がありうるものなのかを時代背景や資料を見ながらじっくりと考えていきます。

この作品の素晴らしいところは単にそうした別人説を馬鹿げたゴシップだと切り捨てるのではなく、「ではもしそうだったとしたらどのようなことになるのだろうか」と大真面目に検証していく点にあります。著者の懐の深さには頭が上がりません。

そしてそのように時代背景や実際の状況を当てはめながら別人説を見ていくと面白い事実がどんどん見えてくることになります。その別人説がどんなに荒唐無稽なものなのか。あるいは逆にその別人説もたしかにいい線を行っていて面白い点もあるのだが残念ながら物理的に無理だとか、色んなものが見えてきます。

しかもそうしてひとつひとつじっくりと見ていくことで、本家本元のシェイクスピアがどんな人だったのかというのが浮かび上がってくるという、まさに魔法のような見事な構成となっています。

もうブラボーとしか言いようがありません。大喝采です。

こんなに痛快な本はなかなかないです。今まで手に取らなかったのが本当にもったいなかったと後悔しています。

いやぁ素晴らしい作品です!これはぜひぜひおすすめしたい名著です!ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「河合祥一郎『シェイクスピアの正体』~時代背景や丁寧な資料読解を用いて異説や陰謀論と正面から向き合った名著!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント