石鍋真澄『教皇たちのローマ』あらすじと感想~15~17世紀のローマ美術とバチカンの時代背景がつながる名著!1527年のローマ劫掠の衝撃!

石鍋真澄『教皇たちのローマ ルネサンスとバロックの美術と社会』概要と感想~15~17世紀のローマ美術とバチカンの時代背景がつながる名著!

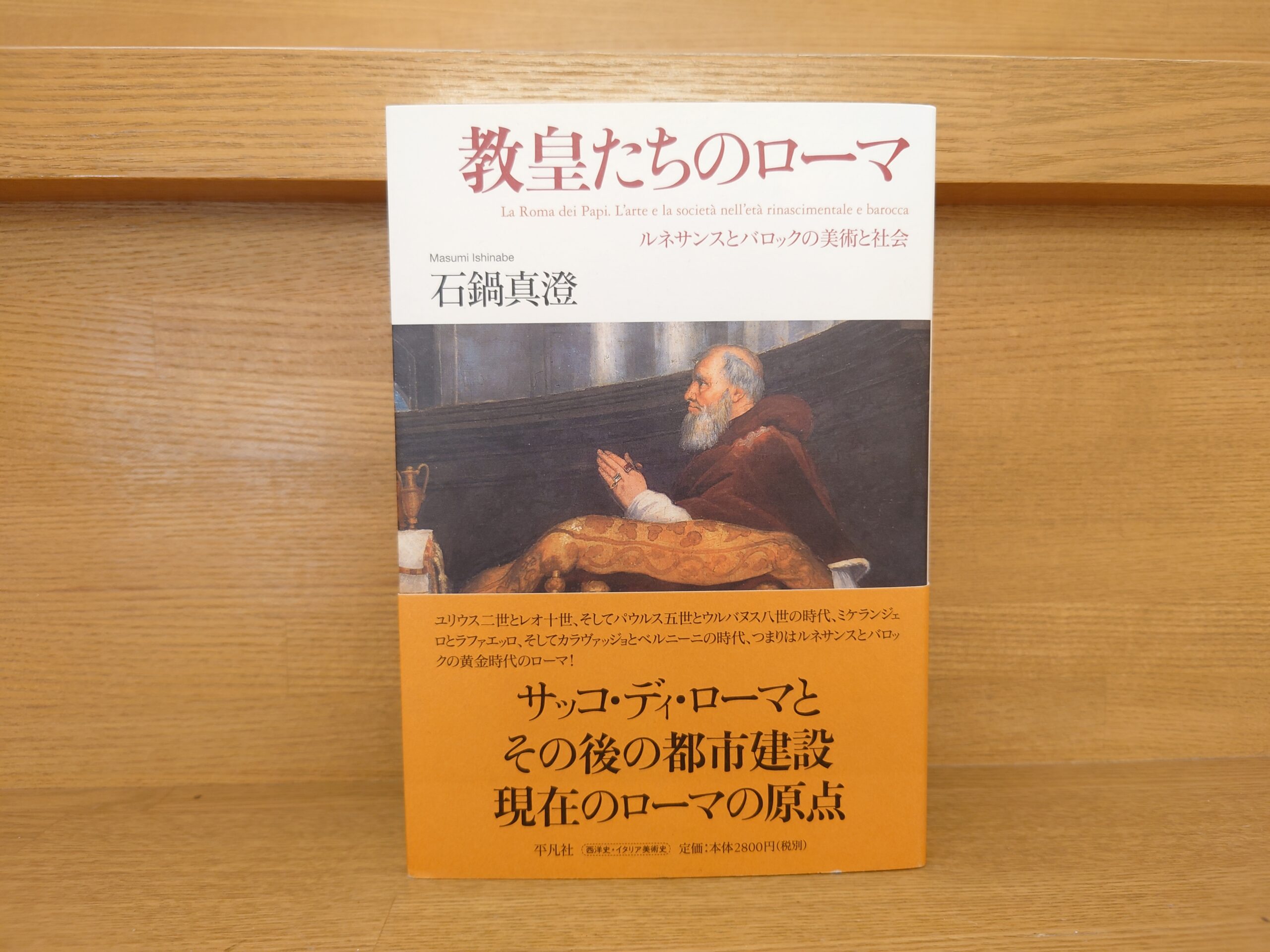

今回ご紹介するのは2020年に平凡社より発行された石鍋真澄著『教皇たちのローマ ルネサンスとバロックの美術と社会』です。

早速この本について見ていきましょう。

現在のローマの中核は1527年のローマ掠奪(サッコ・ディ・ローマ)による大破壊の後に行われたバロックの都市建設によって形成された。ルネサンス教皇の実態からその過程をつぶさに描く力作。ユリウス二世とレオ十世、そしてパウルス五世とウルバヌス八世の時代、ミケランジェロとラファエッロ、そしてカラヴァッジョとベルニーニの時代、つまりはルネサンスとバロックの黄金時代のローマ!

Amazon商品紹介ページより

はじめに言わせてください。

私はこの本に衝撃を受けました。それは私の中にあった常識が覆されたかのような凄まじいショックでした。

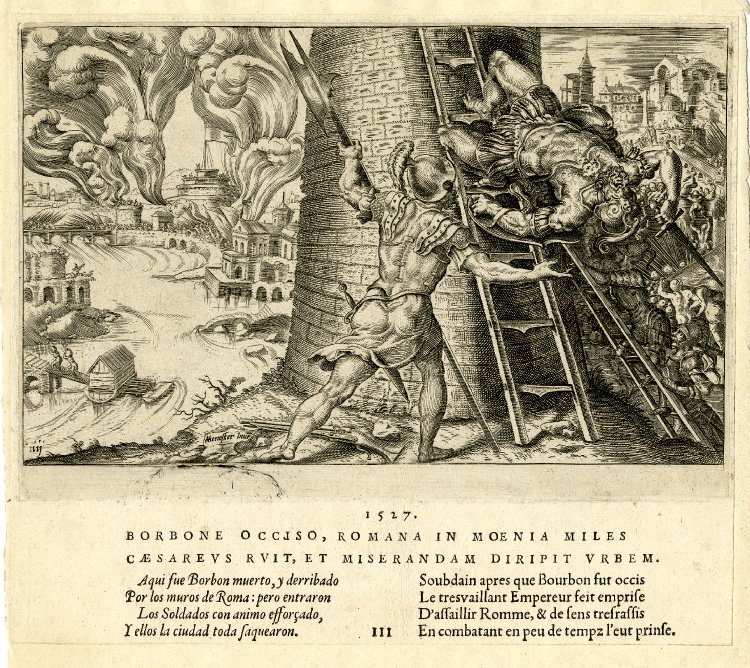

なぜ私がそこまで強烈なインパクトを受けたのかと言いますと、上の本紹介にも出てきました1527年のローマ掠奪(サッコ・ディ・ローマ)があまりにショッキングな内容だったからです。

この事件は1527年にローマが攻撃され、虐殺、略奪の限りが尽くされた恐るべき出来事でした。

そしてそれを行ったのが何を隠そうカトリック王カール五世の神聖ローマ帝国軍でした。

カール5世はスペインと神聖ローマ帝国という二つの国の皇帝です。つまり彼は熱烈たるカトリック国家のトップにいた人物になります。そのカトリック王国の盟主が聖地バチカンを徹底的に破壊し略奪したというのですから私はその事実に頭がくらくらする思いでした。

と言いますのも、私はこれまで、スペインはアメリカ大陸の発見後その黄金を用いてカトリックの繁栄と宗教改革への対抗のために莫大な財と労力を用いていたと理解してきました。

たしかにそれは事実なのですが、そんなスペイン・神聖ローマ帝国があろうことかカトリックの総本山のバチカンを略奪し破壊するなんて想像できるでしょうか。

なぜこのようなことが起きてしまったのかは長くなってしまうのでお話しできませんが、私にとってはこの出来事はあまりに衝撃的なものとなったのでした。これまでもローマ掠奪(サッコ・ディ・ローマ)という出来事自体はキリスト教史を学ぶ上でおそらく目にしていたことはあったはずです。ですがこの出来事の重大さ、深刻さには全く気付いていませんでした。この本を読んで初めてその意味がわかりました。そのような意味でも本書はこれまでのわたしのキリスト教史観を覆してくれた作品になりました。

最後にこの本についての作者の言葉を紹介したいと思います。著者は「あとがき」で次のように述べています。

本文で記したように、プロテスタントやカトリックやハプスブルク家にとってもサッコ・ディ・ローマは、いわば歴史の汚点であり、あまり触れてほしくないエピソードである。

だからヨーロッパでは、一般にこの事件について詳しく論じられない傾向がある。日本では、ニ〇〇六年に主に美術について論じたシャステルの古典的研究書が翻訳されたが、事件の概要はほとんど知られていないといっていい。そして、この事件が意味するところ、また事件の影響は論じられたことがないように思われる。

美術作品を扱う美術史は、人間の創造性のみを問題にし、破壊を扱うことはない。その意味で、美術史家は本質的にオプティミストだ。しかし私は、あえてサッコ・ディ。ローマという破壊の歴史に焦点を当て、それを招き、また乗り越えた「教皇の都市」ローマの歴史と、そこに花開いたルネサンスとバロックの創造の歴史を叙述しようと思った。なぜなら、ルネサンスを人間の発見と創造の物語として語り、バロックを対抗宗教改革の高揚した宗教精神の表現と捉える、といった紋切り型の説明に疑問をもってきたからでもある。

そんなわけで、教皇や教皇庁とはいかなるもので、教皇の都市ローマはいかに形成されていったのか、そしてルネサンス美術とバロック美術はいかにして生み出されたのか、そうした全体像を描こうと私は試みた。そのために、おかしな言い方かもしれないが、私はあまり書かないように努めた。長い記述になって読者をうんざりさせ、全体像がぼやけてしまうことだけは避けたい、と思ったからだ。いってみればスケッチ、画家たちのいうオイル・スケッチのように、大まかな全体像を示すことで満足することにしたのである。(中略)

「教皇の都市」ローマはイタリア、そしてヨーロッパの歴史と文化の要であった。それゆえ教皇の都市ローマに関する知識は、イタリアやヨーロッパを理解するのには欠かせないものである。美術史においても。それは変わらない。本書が、われわれにはいろいろな意味でわかりにくいところのある「教皇の都市」ローマの歴史と美術についての理解につながればと願っている。

平凡社、石鍋真澄『教皇たちのローマ ルネサンスとバロックの美術と社会』P336-338

バチカンと言えばその美しい美術館やシスティーナ礼拝堂、サンピエトロ大聖堂など、何も知識がなくても圧倒される素晴らしさがあります。

ですが、これら建造物や芸術が生まれてきた背景には何があったのか、その流れを知ることで全く違った世界が現れてくるのではないでしょうか。

この本を読めば衝撃を受けることは間違いないです。これまで見えていたローマ・バチカン像が変わると思います。

これはぜひおすすめしたい作品です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「石鍋真澄『教皇たちのローマ』15~17世紀のローマ美術とバチカンの時代背景がつながる名著!1527年のローマ劫掠の衝撃!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント