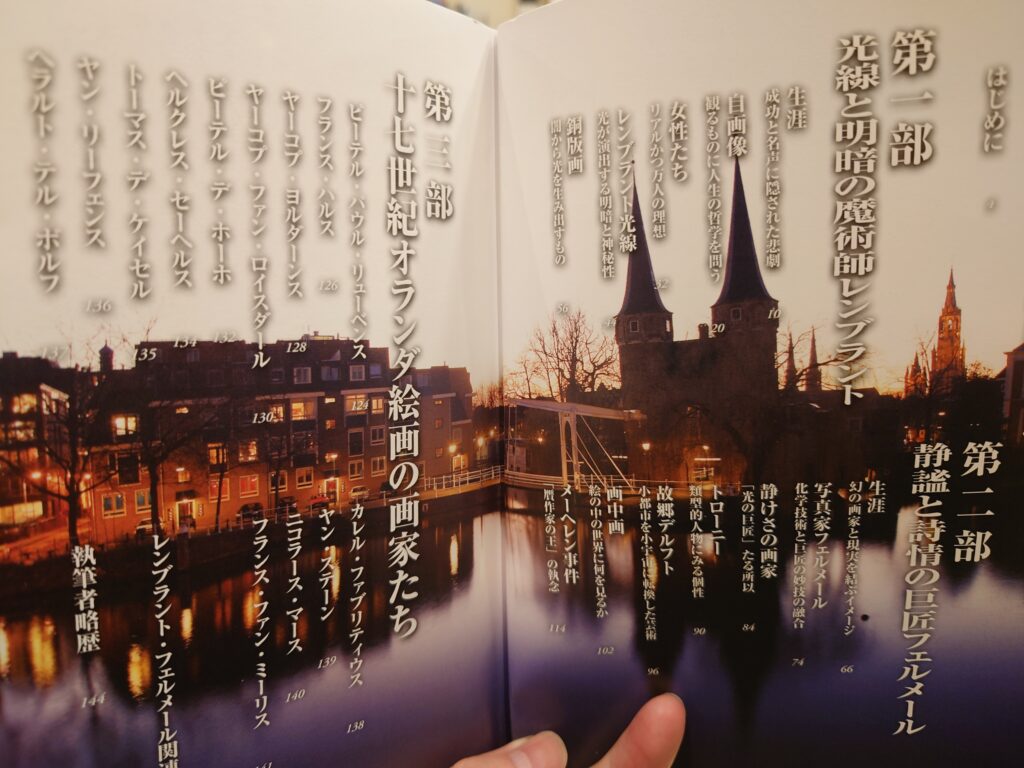

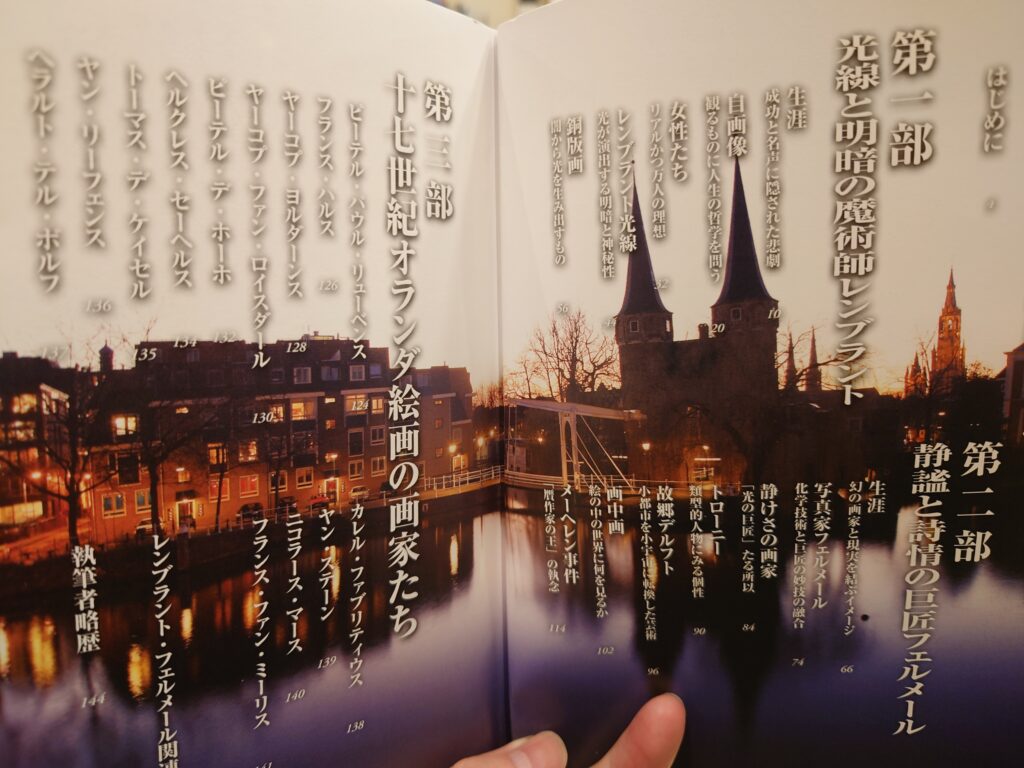

目次

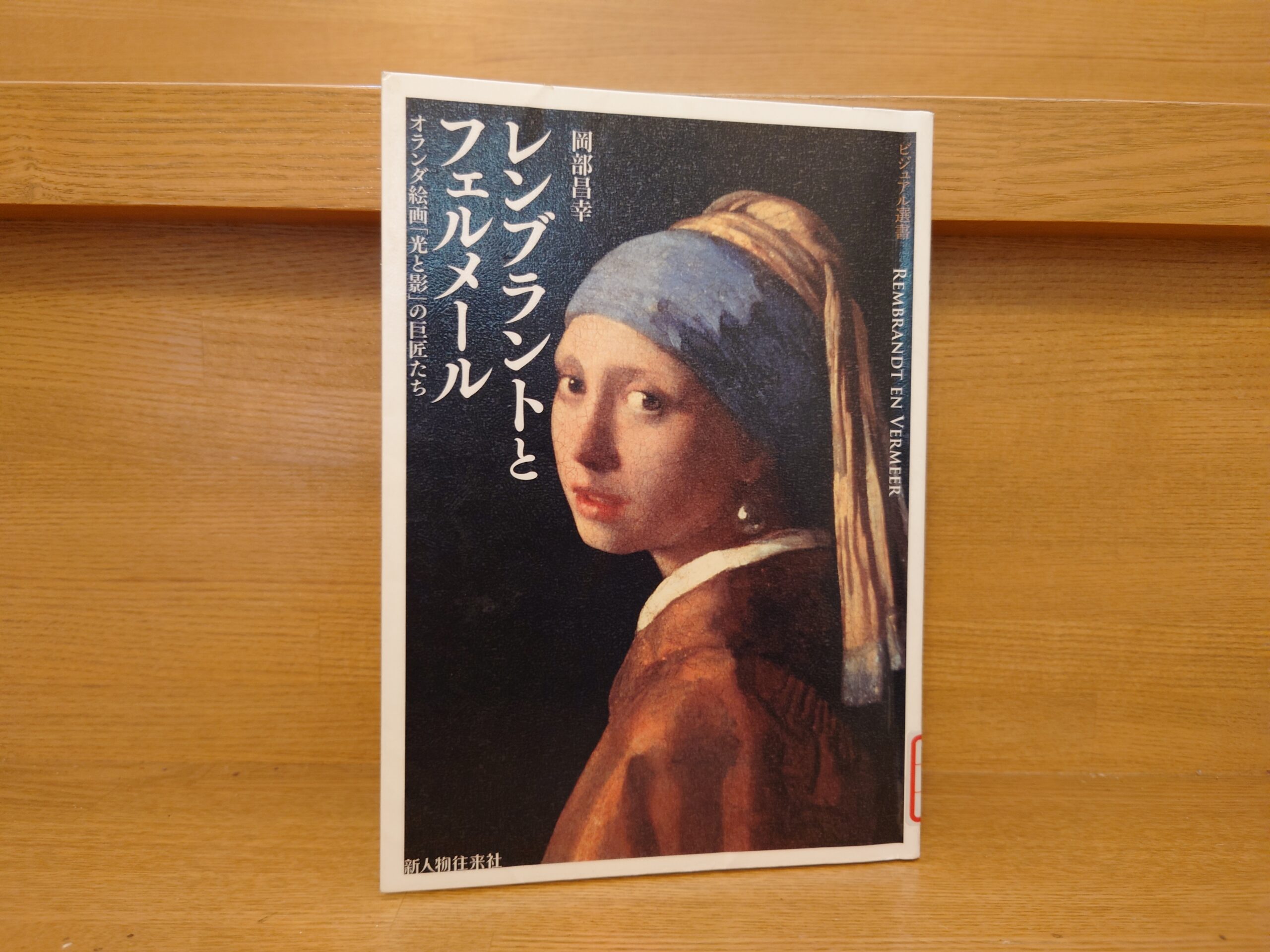

岡部昌幸『レンブラントとフェルメール』概要と感想~オランダ絵画の二大巨匠を比べて学べるおすすめ作品!

今回ご紹介するのは2011年に新人物往来社より発行された岡部昌幸著『ビジュアル選書 レンブラントとフェルメール』です。

17世紀に黄金時代を迎えたオランダ絵画。その頂点に君臨するレンブラントとフェルメールにスポットをあて、西洋絵画の一時代を築いたオランダ絵画の魅力を一冊で網羅。

Amazon商品紹介ページより

『夜警』Wikipediaより

『夜警』Wikipediaより

レンブラントといえば上の『夜警』で有名な17世紀オランダの大家です。

この本はそんなレンブラントとフェルメールというオランダ二大巨匠を比べながらその生涯と作品を追っていく作品になります。

著者は「はじめに」でこの本について次のように述べています。

光と明暗の強いドラマティックな画面で、人間を深く洞察したレンブラント。明快な構図に静謐で、豊かな詩情を漂わせたフェルメール。ともに現在、もっとも人気の高い、十七世紀オランダ絵画の巨匠である。ところが、意外にニ人を取り合わせた本や展覧会は少ない。

レンブラントの劇的人生からは、穏やかなフェルメールの生涯は遠くに見える。世界に三十数点しか現存しないフェルメールの完結した小画面からは、多作で大作の多いレンブラントの偉大さは霞んで見える。どちらの画家も、画家としてそれぞれ別方向の最高峰に立っているため、出版企画や展覧会で一緒に並び立つことがないのだ。この一書では、そうしたニつの最高峰の代表作品を同時に見渡そうと思うのである。(中略)

レンブラントとフェルメールに共通するのは、深みと永遠性ではないだろうか。この二人に、瞬間的な表現を得意とするフランス・ハルメを含め、オランダ絵画黄金時代の三巨匠といっていた。そのなかでレンブラントとフェルメールの評価がいっそう高まったのは、現代という時代が、瞬間的なスピード感より、静謐さのなかにある存在感や深みという癒しと永遠性をもとめる時代となったからだと思われる。そして、時間と光、存在感を模索し、問い続けたの二人の探究心が、時代を超越して、現代でも新鮮さを失っていないからでもあるに違いない。

美術史上つねに巨匠であり続けたレンブラントと、十九世紀末に再評価の始まった新しい巨匠フェルメール。この新旧の巨匠に潜む、芸術の深さと神秘をこれから、紐解いてゆきたい。

新人物往来社、岡部昌幸『ビジュアル選書 レンブラントとフェルメール』P4-8

この目次にもありますようにレンブラントとフェルメール、二人の特徴をその生涯から簡潔に見ていけるのがこの作品の最大の魅力です。

上の著者の言葉にありましたように、たしかにレンブラントとフェルメール2人並べて説かれるものというのは意外と少ないです。そういう意味でもこの本はとても貴重な作品となっています。

また、写真や絵画もカラーでばっちり掲載されているので視覚的にも楽しめる作品です。

フェルメールに関してはこれまで様々な作品を読んできたのでその生涯や特徴については知ってはいましたが、意外とレンブラントに関してはあまり手が伸びなかったというのが正直なところです。

そんな中でフェルメールと比べながらレンブラントの生涯や作品をわかりやすく語ってくれるこの本はとてもありがたいものとなりました。

レンブラントってこういう人だったのかというのがすっと入ってきました。

オランダ絵画を代表する2人についておおまかな概要を知れるこの作品は多くの方にとってもかなり参考になると思います。オランダ絵画入門としても格好の作品かもしれません。

分量的にも150ページ弱と、気軽に読める作品となっています。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。以上、「岡部昌幸『レンブラントとフェルメール』オランダ絵画の二大巨匠を比べて学べるおすすめ作品!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

レンブラントとフェルメール (ビジュアル選書)

前の記事はこちら

あわせて読みたい

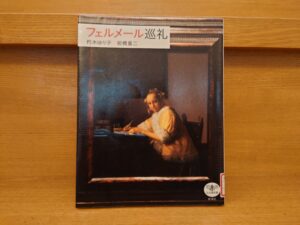

朽木ゆり子、前橋重二『フェルメール巡礼』あらすじと感想~所蔵博物館を訪れるのに便利なおすすめガイ...

この本で最もありがたいのはそれぞれのフェルメール作品が所蔵されている美術館の地図や外観、そして館内の雰囲気まで知れるところにあります。

そして一枚一枚の絵に対しても、わかりやすい解説があるので、この本一冊があれば旅行の際に非常に重宝すると思います。

これを読んでいると実際に現地でオリジナルの絵画を観たくなってきます。

実は私もすでに観に行く気満々になっています。

関連記事

あわせて読みたい

(17)フェルメールの故郷を訪ねて~デルフトの眺望のモデルはここ!顕微鏡で有名なレーウェンフックと...

フェルメールは生涯のほとんどをこの町で暮らし、数々の名画を生み出しました。そんなデルフトには今も残るゆかりの地がいくつもあります。

また、フェルメールと全く同じ1632年にこの町で生まれたもう一人の天才レーウェンフックについてもこの記事でお話しします。顕微鏡で微生物を発見したことで有名な彼とフェルメールはご近所さんでした。レンズを通して「見えない世界」を探究した二人の偉人の存在には驚くしかありません。

あわせて読みたい

(18)フェルメール『デルフトの眺望』の魅力と特徴を解説!オリジナルをオランダのマウリッツハイス美...

私がオランダにやって来たのも、デルフトの町を見てみたいという思いもありましたがやはり1番は私の大好きな『デルフトの眺望』や、フェルメールで最も有名なあの『真珠の耳飾りの少女』を観てみたいというのがその最大の目的でした。この記事ではその『デルフトの眺望』についてお話ししていきます。

あわせて読みたい

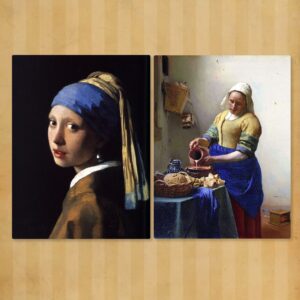

(19)フェルメールの『真珠の耳飾りの少女』の魅力を解説!究極の一瞬を描き出した巨匠の驚くべき筆力

マウリッツハイス美術館にはもうひとつ、フェルメールファン必見の名画があります。

それがあの『真珠の耳飾りの少女』です。

実は私はこの絵にそこまでの期待をしていませんでした。私は『デルフト』が一番好きなのであって、この絵には元々あまり興味がなかったのです。

ですが、そうした私の思いはこの日を境にがらっと変わりました。こんなにすごい絵だったとは!

あわせて読みたい

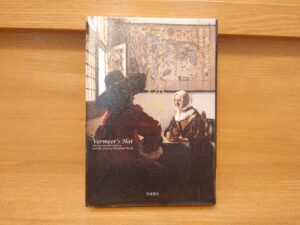

ローラ・J・スナイダー『フェルメールと天才科学者』あらすじと感想~顕微鏡で有名なレーウェンフックと...

この本は最高です!私の2022年上半期ベスト3に入る作品と言っても過言ではありません。

とにかく面白い!こんなにわくわくさせてくれる本にはなかなかお目にかかれるものではありません。

著者は当時の時代背景や宗教事情と絡めてフェルメールのことを語っていきます。これがすこぶる面白い!「え!?そうなんだ!!」ということがどんどん出てきます!ぜひぜひおすすめしたい傑作です!

あわせて読みたい

『もっと知りたいフェルメール 生涯と作品』あらすじと感想~17世紀オランダ絵画の時代背景も学べるおす...

この本ではフェルメールが活躍した17世紀オランダの時代背景も詳しく知ることができます。

この時代のオランダ社会は、当時芸術界の中心だったローマとはまったく異なる様相を呈していました。

その社会事情の違いがオランダ絵画に独特な発展をもたらすことになります。その流れがとても面白く、一気にこの本を読み込んでしまいました。

あわせて読みたい

『中野京子と読み解く フェルメールとオランダ黄金時代』あらすじと感想~時代背景と歴史も学べるおすす...

この本では様々な観点からフェルメールの生きた時代を見ていきます。

そしてフェルメールの絵だけでなく、ほかの画家による絵も参考にしていくところも特徴的です。

絵の解説に加えて時代背景や当時の出来事が語られていくのですが、面白くてあっという間に読み終わってしまいました。これは素晴らしい本です。読みやすさも抜群です。

ぜひぜひおすすめしたい作品です!フェルメール入門にもうってつけな作品となっています。

あわせて読みたい

『[新装版]赤瀬川原平が読み解く全作品 フェルメールの眼』あらすじと感想~画家で芥川賞作家の著者が...

著者の赤瀬川原平さんは画家でありながら芥川賞受賞作家という異色の経歴の持ち主です。そんな著者が語るフェルメール評が今作となります。

この本の中で一番印象に残った絵画紹介は何と言っても『デルフトの眺望』です。私がフェルメールにはまるきっかけとなったのがこの絵なのですが、なんと、赤瀬川さんもこの絵がフェルメールとの最初の出会いだったそうです。この本についての語りが本当に素晴らしかったのでこの記事では紹介していきます。

コメント