目次

パウエル中西裕一『ギリシャ正教と聖山アトス』概要と感想~知られざる正教とギリシャの聖地とは

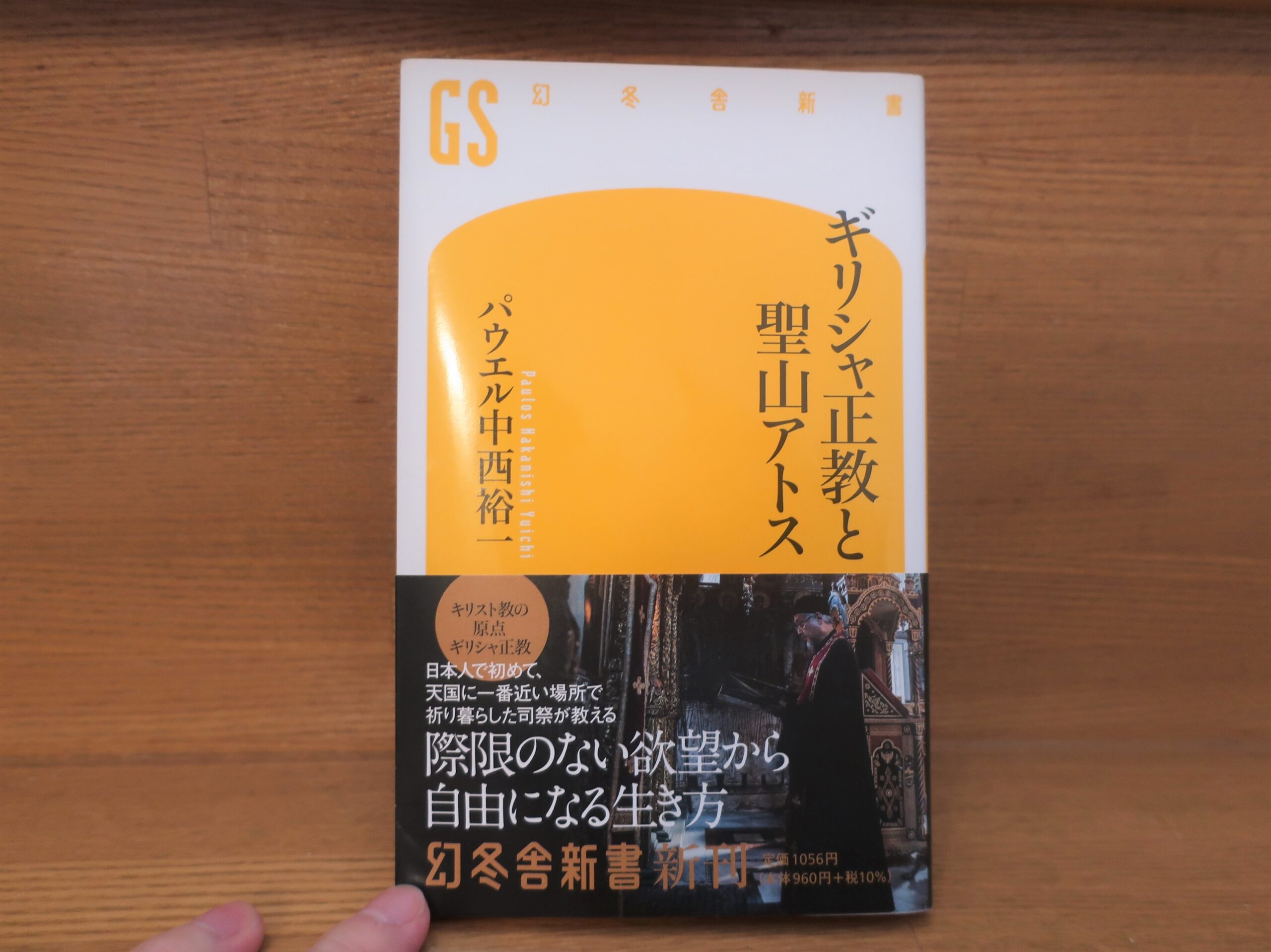

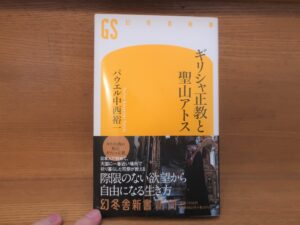

今回ご紹介するのは2021年に幻冬舎より出版されたパウエル中西裕一著『ギリシャ正教と聖山アトス』です。

早速この本について見ていきましょう。

1054年、キリスト教は西方カトリック教会と東方(ギリシャ)正教会に分裂。その後カトリックは宗教改革を経てプロテスタントと袂を分かつが、正教はキリスト教の原点として、正統な信仰を守り続けている。ギリシャ北部にある正教の聖地アトスは、多くの修道院を擁し、現在も女人禁制の地。修道士たちは断食や節食により己の欲を律し、祈りにすべてを捧げてその地で生涯を終える。本書では日本人として初めてアトスで司祭となった著者が、聖地での暮らしを紹介しながら、欲望が肥大しきった現代にこそ輝きを放つ正教の教えを解説する。

Amazon商品紹介ページより

私たち日本人はキリスト教といえばローマカトリックやプロテスタントをイメージしてしまいがちですが、キリスト教はそれだけではありません。むしろ、「正教」の方がキリスト教の古くからの伝統を守り続けている存在であります。だからこそ「正教」は「オーソドックス」とも呼ばれます。

私は今親鸞聖人とドストエフスキーを学んでいるのですが、ドストエフスキーが信仰していたのも「正教」です。ロシア正教は私の住む函館にもゆかりがあり、函館山の麓にあるハリストス正教会はとても有名な教会です。

あわせて読みたい

函館ハリストス正教会を訪ねて~ロシア正教の祈りとガンガン寺の鐘の音

ハリストス正教会は日本で初めて建てられたロシア正教の教会で、函館のシンボルともなっている教会です

ロシア正教は同じキリスト教といってもカトリックやプロテスタントとはその教えや祈り方、文化がかなり違います。

そしてそのロシア正教が初めて日本に上陸し根付いたのがここ函館だったのです。日本に布教にやって来たニコライ神父はドストエフスキーとも面識があったと言われています。

ドストエフスキーを愛する私としては何か不思議なご縁を感じます。私が住む函館がロシア正教を学ぶ上で非常に大きな意味をもっていることに運命のようなものを感じてしまいました。

私も毎週ここの勉強会に参加し、ロシア正教の教えを学んでいます。

ハリストス正教会

ハリストス正教会

この本ではそんな正教の聖地、ギリシャのアトス山について日本人のパウエル中西裕一神父が語ってくれます。

ここでパウエル中西裕一神父のプロフィールを見ていきましょう。

一九五〇年東京都生まれ。日本ハリストス正教会東京復活大聖堂(ニコライ堂)司祭。ニ〇一六年まで日本大学教授(古代ギリシャ哲学)。ニ〇一五~ニ〇ニ一年上智大学大学院神学研究科講師(東方キリスト教学)。二〇〇〇年より毎年聖山アトスのメギスティス・ラヴラ修道院を訪れて、輔祭を務める。ニ〇一二年よりラヴラ修道院付属のケリ(修道小屋)で、司祭として聖体礼儀を行う。

幻冬舎、パウエル中西裕一『ギリシャ正教と聖山アトス』

パウエル中西神父は元々ギリシャ哲学の研究をされていたそうですが、ギリシャに渡ったのをきっかけに正教の世界へと導かれていったそうです。

この本では私たちがあまり知ることのない正教の教えをわかりやすく解説してくれます。カトリックやプロテスタントとの違いもこの本を読めば見えてきますし、聖地アトス山が一体どのような場所なのかということも知ることができます。

宗教的な感覚が薄れていった現代、そしてグローバル化が進む世界の中で女人禁制で、そもそも外部からの参入を厳しく制限し、修道や祈りに没頭する生活を未だに続けているアトス山。その歴史は1000年に及びます。

長きにわたって守られ続けてきた祈りの生活とははたしてどんなものなのか。修道士は何を思い、どんな生活をしているのか。

これは私たちには想像もつかない世界です。

読んでいて驚くような世界がどんどん出てきます。

写真も豊富で、現地の様子が非常にイメージしやすいです。これもこの本のありがたいところです。

パウエル中西神父の語り口もとても読みやすく、楽しみながら知られざる正教の姿を学ぶことができます。

正教の入門書のひとつとしてぜひおすすめしたい1冊です。

以上、「パウエル中西裕一『ギリシャ正教と聖山アトス』知られざる正教とギリシャの聖地とは」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

ギリシャ正教と聖山アトス (幻冬舎新書)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

ローテル『無名の巡礼者 あるロシア人巡礼の手記』あらすじと感想~ドストエフスキーに大きな影響を与え...

この本はドストエフスキーやトルストイにも大きな影響を与えた「ロシアの巡礼」について知るためにうってつけの作品となっています。この本が初めて出たのはドストエフスキーが亡くなった1881年より数年後ですので直接彼がこれを読んでいたわけではありませんが、当時ロシアにいた巡礼者がどのような教えの下生きていたのかということを知ることができます。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

『ゲンロンβ63』齋須直人『「カラマーゾフの子供たち」、聖地ヴァラームへ行く』~ドストエフスキーと...

『ゲンロンβ63』齋須直人『「カラマーゾフの子供たち」、聖地ヴァラームへ行く』概要と感想~ドストエフスキーとロシア正教のディープな世界へ 今回ご紹介するのは株...

関連記事

あわせて読みたい

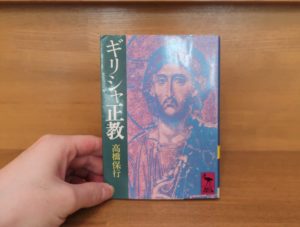

高橋保行『ギリシャ正教』あらすじと感想~ドストエフスキーとロシア正教を学ぶならこの1冊!おすすめ...

そもそもロシア正教とは何なのか。

カトリックやプロテスタントと何が違うのか。

それらがこの著書に詳しく書かれています。

ドストエフスキーに関してもかなりの分量を割いて解説されています。

あわせて読みたい

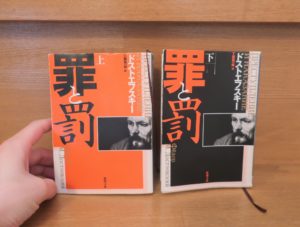

ドストエフスキーの代表作『罪と罰』あらすじと感想~ドストエフスキーの黒魔術を体感するならこの作品

ドストエフスキーがこの小説を書き上げた時「まるで熱病のようなものに焼かれながら」精神的にも肉体的にも極限状態で朝から晩まで部屋に閉じこもって執筆していたそうです。

もはや狂気の領域。

そんな怪物ドストエフスキーが一気に書き上げたこの作品は黒魔術的な魔力を持っています。

百聞は一見に如かずです。騙されたと思ってまずは読んでみてください。それだけの価値があります。黒魔術の意味もきっとわかると思います。これはなかなかない読書体験になると思います。

あわせて読みたい

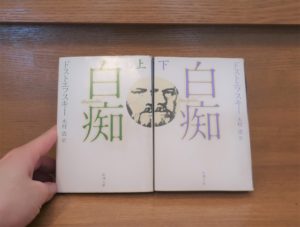

ドストエフスキー『白痴』あらすじと感想~あのトルストイも絶賛した名作!ドストエフスキーによるキリ...

「無条件に美しい人間」キリストを描くことを目指したこの作品ですが、キリスト教の知識がなくとも十分すぎるほど楽しむことができます。(もちろん、知っていた方がより深く味わうことができますが)

それほど小説として、芸術として優れた作品となっています。

『罪と罰』の影に隠れてあまり表には出てこない作品ですが、ドストエフスキーの代表作として非常に高い評価を受けている作品です。これは面白いです。私も強くおすすめします。

あわせて読みたい

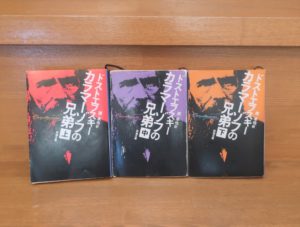

ドストエフスキーの最高傑作『カラマーゾフの兄弟』あらすじと感想~神とは?人生とは?自由とは?

『カラマーゾフの兄弟』が発表されてから120年。これだけの月日が経っても変わらずに多くの人から愛され続けているのはそれなりの理由があります。

この物語が持つ魅力があるからこそ、読者に訴えかける何かがあるからこそ、こうして読み継がれているのだと思います。

『カラマーゾフの兄弟』はドストエフスキー作品の中でも私が最も好きな、そして思い入れのある作品です。

長編小説ということでなかなか手に取りにくい作品ではありますが、心の底からおすすめしたい作品です。

あわせて読みたい

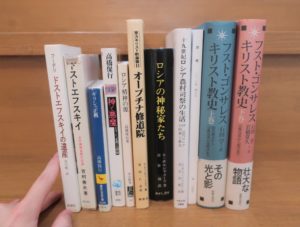

ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧~小説に込められたドストエフスキーの宗教観とは

ドストエフスキーとキリスト教は切っても切れない関係です。

キリスト教と言えば私たちはカトリックやプロテスタントをイメージしてしまいがちですが、ドストエフスキーが信仰したのはロシア正教というものでした。

そうした背景を知った上でドストエフスキーを読むと、それまで見てきたものとは全く違った小説の世界観が見えてきます。

キリスト教を知ることはドストエフスキーを楽しむ上で非常に役に立ちます。

コメント