目次

戦場において百万人に勝つよりも、唯だ一つの自己に克つ者こそ、じつに最上の勝利者である―お釈迦様のことばに聴く

一〇三 戦場において百万人に勝つよりも、唯だ一つの自己に克つ者こそ、じつに最上の勝利者である。

一〇四 自己にうち克つことは、他の人々に勝つことよりもすぐれている。つねに行ないをつつしみ、自己をととのえている人、―このような人の克ち得た勝利を敗北に転ずることは、神も、ガンダルヴァ(天の伎楽神)も、悪魔も、梵天もなすことができない。

岩波書店、中村元訳『ブッダの真理のことば 感興のことば』P24-25

今回の箇所は『ブッダのことば』の「犀の角のようにただ独り歩め」と同じように仏教において非常に有名なことばです。

最上の勝利者は戦場で100万人を倒した人間ではなく、たった一人、自分自身に打ち克った者である。

いくら他者と比べて勝ちを積み重ねても、そこに真の勝利はない。

自分自身と戦い、自分に打ち克つ者こそ真の勝利者にふさわしいとお釈迦様は述べるのです。

自分自身に打ち克つというのはどういうことかというと、「つねに行ないをつつしみ、自己をととのえる」ということになります。

戦場で敵をばっさばっさとなぎ倒していく豪傑的な強さとはまったく違った姿ですよね。

腕っぷしの強さではなく、どんなことにも動じない心の強さ、しなやかさを求めるあたり、お釈迦様の特徴が表れているなと感じます。

他者に打ち克つためにあれやこれやと心を向けるのではなく、自分の心とこそ向き合いなさい。お釈迦様の基本姿勢はいつもここにあります。

以前紹介した「他人の過失を見るなかれ。ただ自分のしたこととしなかったことだけを見よ」ということばもそうです。

あわせて読みたい

他人の過失を見るなかれ。ただ自分のしたこととしなかったことだけを見よ―お釈迦様のことばに聴く

どうして人はこんなにも他者を攻撃せずにはいられないのでしょうか。どうして他人の過失や気に食わないところを責めずにはいられないのでしょうか。

なぜ日本人は他人の過失に不寛容になってしまったのか、この記事ではそのことについて考えていきたいと思います

自分が勝った相手が勝ったと周りのことばかり考えていても、そこに終わりはない。むしろそこにこそ苦しみがある。そこを離れて自分自身と向き合いなさい。

今回の「戦場において百万人に勝つよりも、唯だ一つの自己に克つ者こそ、じつに最上の勝利者である」ということばは、仏教の基本姿勢が端的に現れたものとなっています。

次の記事はこちら

あわせて読みたい

怠りなまけて、気力もなく百年生きるよりは、堅固につとめ励んで一日生きるほうがすぐれている―お釈迦様...

怠りなまけて、気力もなく百年生きるよりは、堅固につとめ励んで一日生きるほうがすぐれている―お釈迦様のことばに聴く 一一〇 素行が悪く、心が乱れていて百年生きる...

関連記事

あわせて読みたい

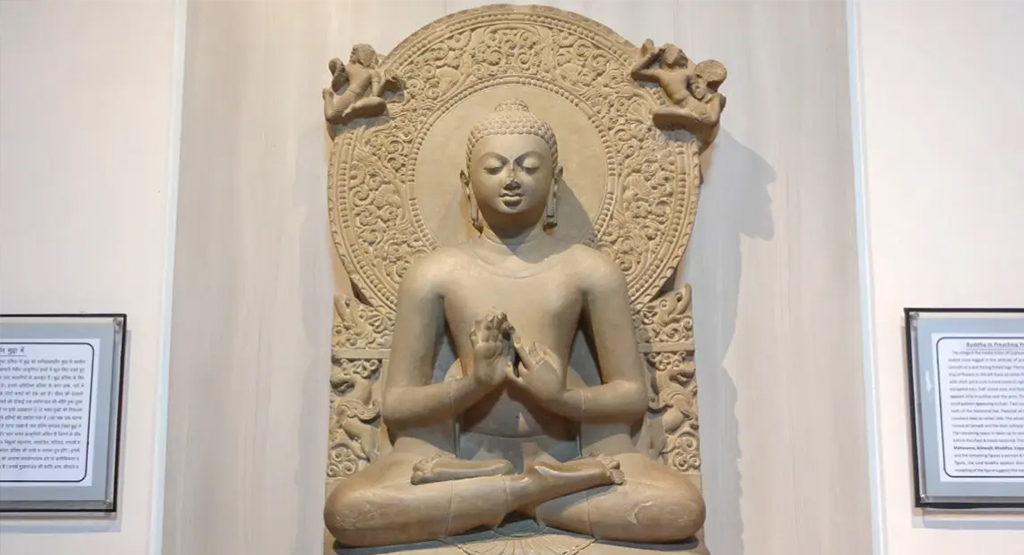

【現地写真から見るブッダ(お釈迦様)の生涯】⑴ネパール、ルンビニーでの王子様シッダールタの誕生!

今回の記事から全25回の連載を通してゴータマ・ブッダ(お釈迦様)の生涯を現地写真と共にざっくりとお話ししていきます。 私は2024年2月から3月にかけてインドの仏跡を旅してきました。 この連載では現地ならではの体験を織り交ぜながらブッダの生涯を時代背景と共に解説していきます。

あわせて読みたい

仏教入門・現地写真から見るブッダの生涯

この連載記事を読めばブッダの生涯だけでなく当時のインド社会の雰囲気も感じて頂けることでしょう。

私達日本人が想像するインドとは違う仏教世界をご紹介します。

意外な発見が満載で、きっと皆さんにとっても刺激的な体験になることでしょう。

あわせて読みたい

【旅行記】インド・スリランカ仏跡紀行

インドの旅は私の「宗教を巡る旅」の終着点でもあります。様々な宗教や文化を学んできた私にとって、やはり最後に行き着く場所は仏教誕生の地インドでなければなりません。

あわせて読みたい

中村元訳『ブッダの真理のことば』概要と感想~簡潔で心に響く原始仏教のエッセンスを知るならこの1冊!

『真理のことば』はひとつひとつの文が簡潔で、非常にわかりやすいです。哲学的なものというより生活実践としての言葉がそのほとんどを占めます。ですのでとてもわかりやすく、すっと心に染み入ってきます。

そうしたわかりやすさ、率直さ、簡潔さがあったからこそこのお経が世界中で親しまれることになったのです。

仏教入門としてこのお経は非常に優れています。お釈迦様が説かれていた教えに触れるにはこのお経が非常におすすめです。

あわせて読みたい

「犀の角のようにただ独り歩め」~お釈迦様のことばに聴く

「犀の角のようにただ独り歩め」~お釈迦様のことばに聴く 六八 最高の目的を達成するために努力策励し、こころが怯むことなく、行いに怠ることなく、堅固な活動をなし...

あわせて読みたい

怨みに報いるに怨みを以てしたならば、ついに怨みの息むことがない―お釈迦様のことばに聴く

ブッダの有名なことば「怨みに報いるに怨みを以てしたならば、ついに怨みの息むことがない」 三 「かれは、われを罵った。かれは、われを害した。かれは、われにうち勝...

あわせて読みたい

「個性、自分らしさ、ありのまま」讃美は本当にいいことなのか~善悪の基準を失った私達―他人を責める心...

前回の記事「他人の過失を見るなかれ。ただ自分のしたこととしなかったことだけを見よ―お釈迦様のことばに聴く」ではお釈迦様のことばをもとに、なぜ人は他者を攻撃せずにはいられないのかということを考えました。

今回の記事では引き続きこの言葉を参考に、なぜ人は他者に寛容でいられないのかをもう少し踏み込んで考えていきたいと思います。

あわせて読みたい

「われらは、ここにあって死ぬはずのものである」と覚悟をしよう~寿命とは何か、死と病をどう考えるの...

「われらは、ここにあって死ぬはずのものである」と覚悟をしよう。―お釈迦様のことばに聴く 六 「われらは、ここにあって死ぬはずのものである」と覚悟をしよう。―この...

あわせて読みたい

あさはかな愚人どもは、自己に対して仇敵に対するようにふるまう。悪い行いをして、苦い果実を結ぶ―お釈...

あさはかな愚人どもは、自己に対して仇敵に対するようにふるまう。悪い行いをして、苦い果実を結ぶ―お釈迦様のことばに聴く あさはかな愚人どもは、自己に対して仇敵に...

あわせて読みたい

「なぜ僧侶の私がドストエフスキーや世界文学を?」記事一覧~親鸞とドストエフスキーの驚くべき共通点

親鸞とドストエフスキー。

平安末期から鎌倉時代に生きた僧侶と、片や19世紀ロシアを代表する文豪。

全く関係のなさそうな2人ですが実は重大なつながりがあるとしたらいかがでしょうか。

このまとめ記事ではそうした私とドストエフスキーの出会いと、なぜ僧侶である私がドストエフスキーを学ばなければならないのかを紹介しています。

コメント