2020年12月– date –

-

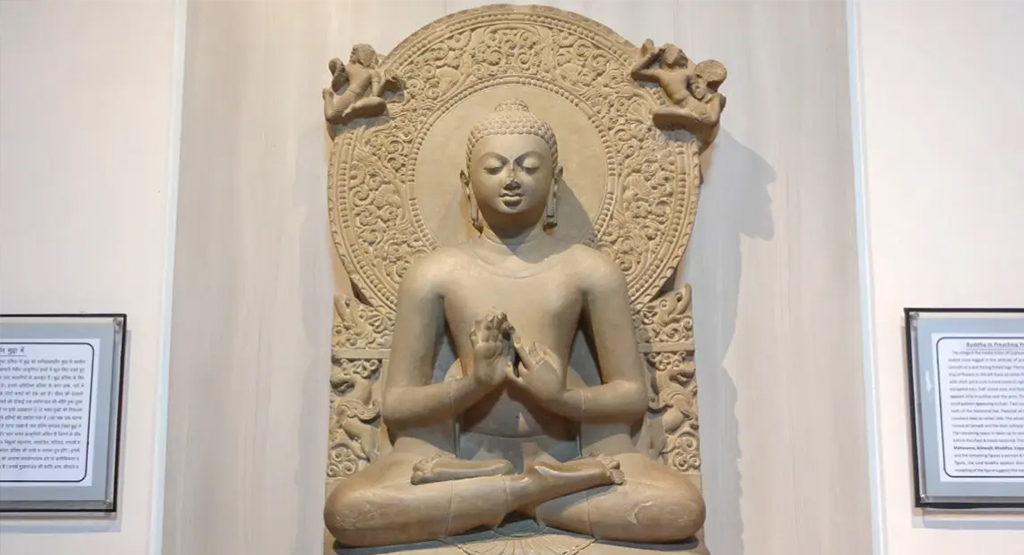

屋根を粗雑に葺いてある家に雨が漏れ入るように、情欲は心に侵入する―お釈迦様のことばに聴く

-

怨みに報いるに怨みを以てしたならば、ついに怨みの息むことがない―お釈迦様のことばに聴く

-

ものごとは心にもとづき、心を主とし、心によってつくり出される―お釈迦様のことばに聴く

-

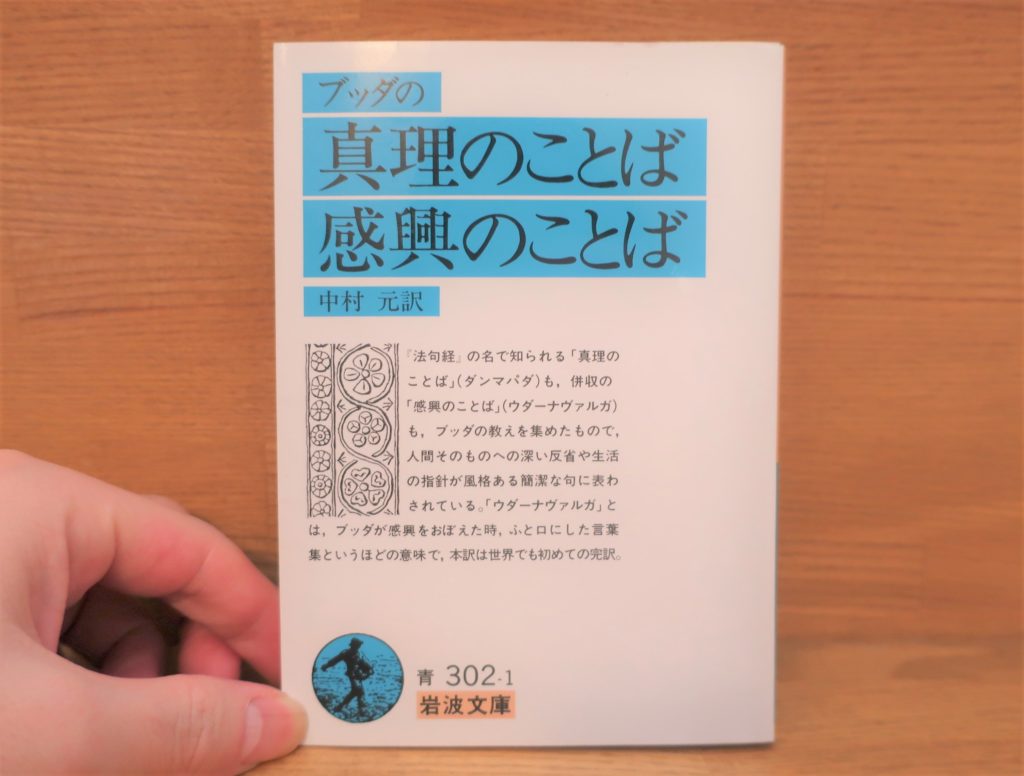

中村元訳『ブッダの真理のことば』概要と感想~簡潔で心に響く原始仏教のエッセンスを知るならこの1冊!

-

帝政ロシア末期を代表する作家チェーホフ―ドストエフスキー亡き後のロシアを知るために

-

生きる意味とは?絶望の時代にどう生きる―ショーペンハウアーを読んで感じたこと

-

ショーペンハウアー『読書について』あらすじと感想~良い本とは?私たちは何を読むべきか

-

ショーペンハウアー『自殺について』あらすじと感想~なぜ自殺はいけないのか―キリスト教の死生観への反論

-

ショーペンハウアー『幸福について』あらすじと感想~仏教に強い影響を受けたショーペンハウアー流人生論

-

ショーペンハウアー『意志と表象としての世界』あらすじと感想~やはり難解!ドイツの大哲学者の主著

-

厭世思想(ペシミズム)の大家ショーペンハウアーとドストエフスキー

-

弦巻楽団『ユー・キャント・ハリー・ラブ!』札幌発のオススメ演劇!堅物シェイクスピア学者のドタバタラブコメ

-

シェイクスピア『ジュリアス・シーザー』あらすじと感想~カエサルの名言「ブルータス、お前もか」で有名な傑作

-

シェイクスピア『マクベス』あらすじと感想~「バーナムの森がダンシネインにやって来るまでは」

-

シェイクスピア『リア王』あらすじと感想~世界最高峰の傑作悲劇!「誰が言えよう、『俺も今がどん底だ』などと?」

-

シェイクスピア『ヴェニスの商人』あらすじと感想~機知に富んだ見どころ満載の名作喜劇

-

シェイクスピア『オセロー』あらすじと感想~勇将オセローの嫉妬と激情の悲劇!イアーゴーの巧みな騙しのテクニック

-

シェイクスピア『ロミオとジュリエット』あらすじと感想~圧倒的スピード感で進展する恋!恋愛劇の王道!

-

シェイクスピア『ハムレット』あらすじと感想~名言「生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ」を生んだ名作

-

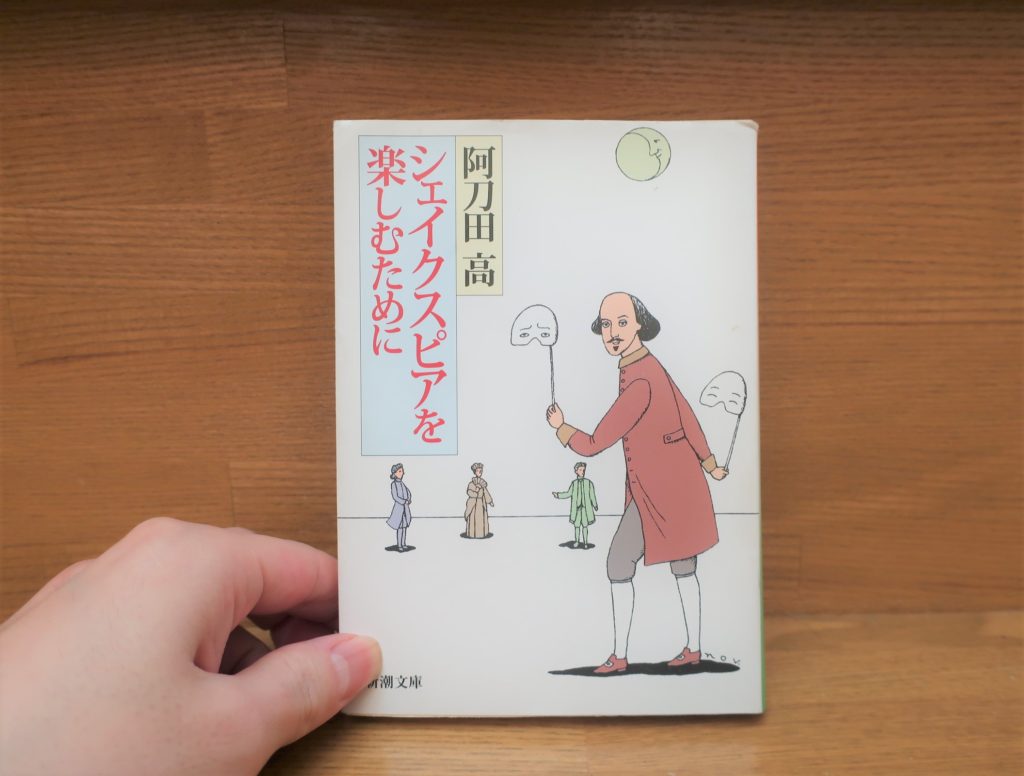

阿刀田高『シェイクスピアを楽しむために』あらすじと感想~難しそうなシェイクスピア作品が一気に身近になるおすすめ入門書!

12