-

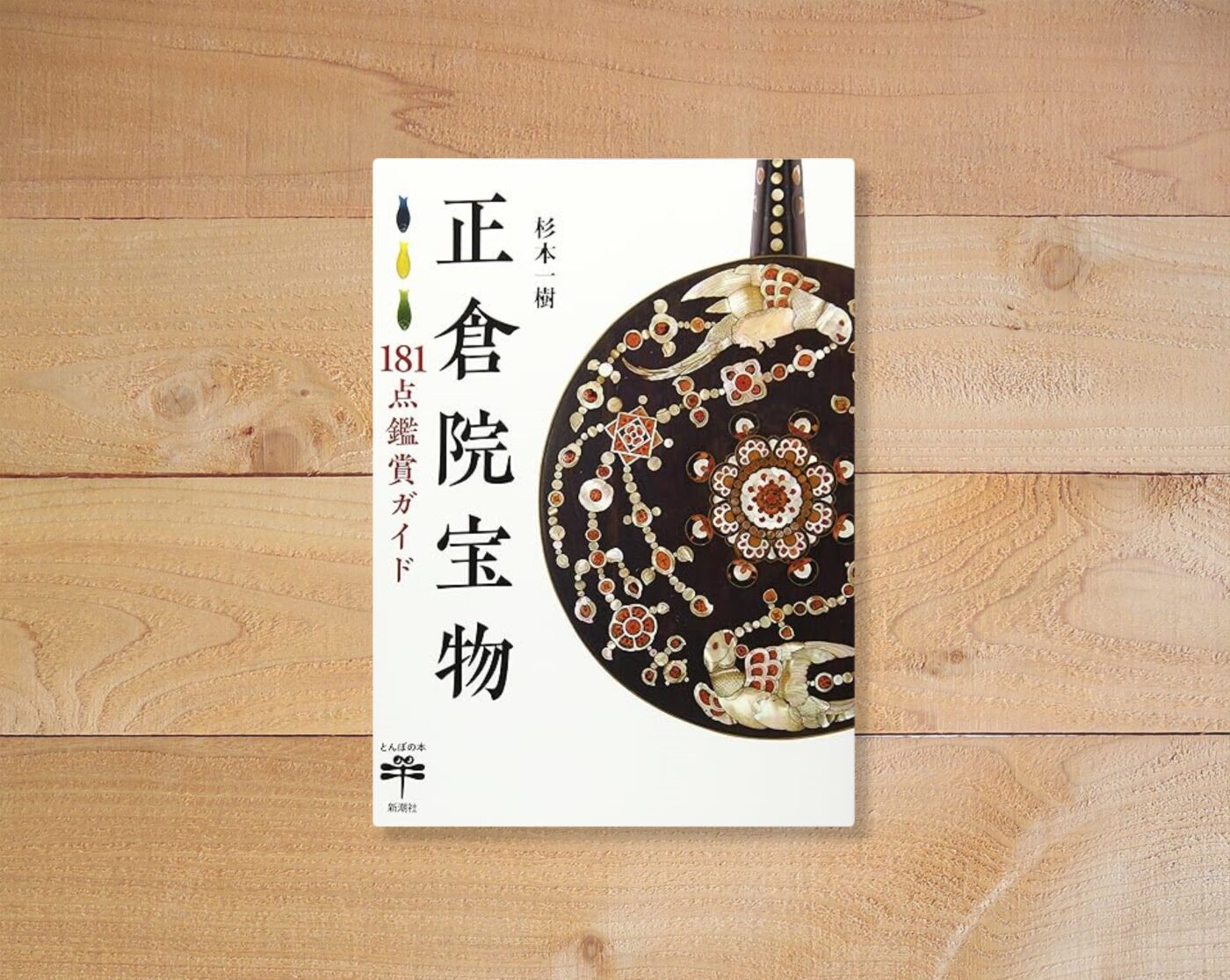

杉本一樹『正倉院宝物 181点鑑賞ガイド』概要と感想~正倉院展のおすすめガイドブック!聖武天皇の繊細な直筆に驚き!

-

藤善眞澄、王勇『天台の流伝 智顗から最澄へ』あらすじと感想~智顗の生涯や鑑真と天台宗のつながりを知れるおすすめ参考書

-

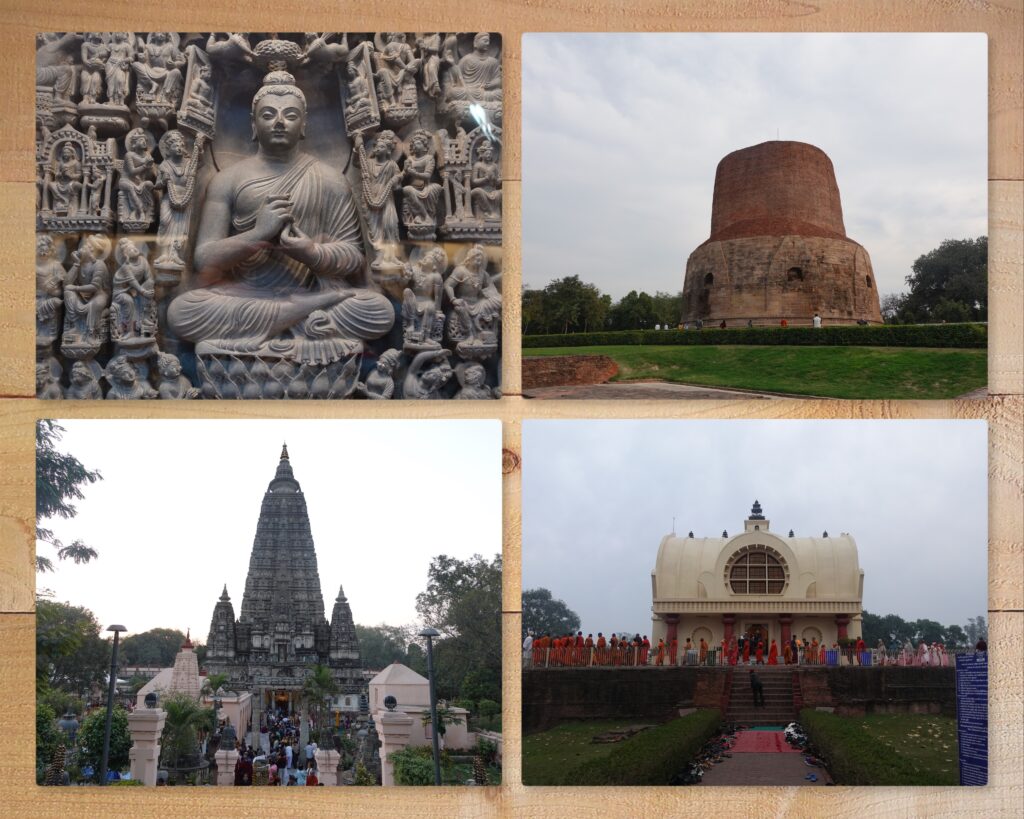

【仏教講座・現地写真から見るブッダ(お釈迦様)の生涯】記事一覧~目次としてご利用ください

-

(25)ブッダ死去後の仏教の歴史を極簡単に解説~仏教教団の歩みと伝播。日本伝来についても一言

-

『仏教の思想5 絶対の真理〈天台〉』概要と感想~法華経の思想や中国、日本の天台の流れを知れるおすすめ解説書!

-

『仏教の思想4 認識と超越〈唯識〉』概要と感想~大乗仏教思想の最高峰を学ぶのにおすすめの解説書!

-

『仏教の思想2 存在の分析〈アビダルマ〉』概要と感想~なぜアビダルマや倶舎論は大切なのか。その意義は?おすすめ解説書!

-

佐々木閑『大乗仏教 ブッダの教えはどこへ向かうのか』あらすじと感想~日本仏教のそもそもを考える上でも重要な一冊!

-

佐々木閑『出家とはなにか』あらすじと感想~そもそも僧侶とは何なのか。日本仏教や戒律について考えるためのおすすめ参考書

-

伊藤俊一『荘園 墾田永年私財法から応仁の乱まで』概要と感想~荘園から見る日本史!寺院と荘園の関係を知るのにもおすすめ

-

吉川真司『天皇の歴史02巻 聖武天皇と仏都平城京』あらすじと感想~奈良時代の歴史と仏教の流れを知るのにおすすめ!

-

『中国の歴史06 絢爛たる世界帝国 隋唐時代』概要と感想~遣唐使、仏教、円仁についても学べる一冊!

-

平川彰『仏陀の生涯 『仏所行讃』を読む』概要と感想~漢訳された仏伝をもとに超人間的なブッダの生涯を見ていくおすすめ入門書

-

アシュヴァゴーシャ(馬鳴)『完訳 ブッダチャリタ』あらすじと感想~『仏所行讃』としても知られる仏伝の大元!ブッダの生涯を叙事詩化!

-

G・ショペン『大乗仏教興起時代 インドの僧院生活』概要と感想~定説だった大乗仏塔起源説を覆した衝撃の説!インド仏教の実際の姿とは!

-

『シリーズ大乗仏教 第一巻 大乗仏教とは何か』概要と感想~最新の研究を基に様々な視点から大乗を考察する参考書

-

『新アジア仏教史03 インドⅢ 仏典からみた仏教世界』概要と感想~仏伝や経典に説かれる史実はどこまで史実たりえるのだろうか!

-

佐藤正彦『ヒマラヤの寺院 ネパール・北インド・中国の宗教建築』概要と感想~カトマンズの仏教建築を詳しく知れる驚きの作品

-

田中公明/吉崎一美『ネパール仏教』概要と感想~日本と同じ妻帯する仏教が根付く国!その教えと歴史を知るのにおすすめ

-

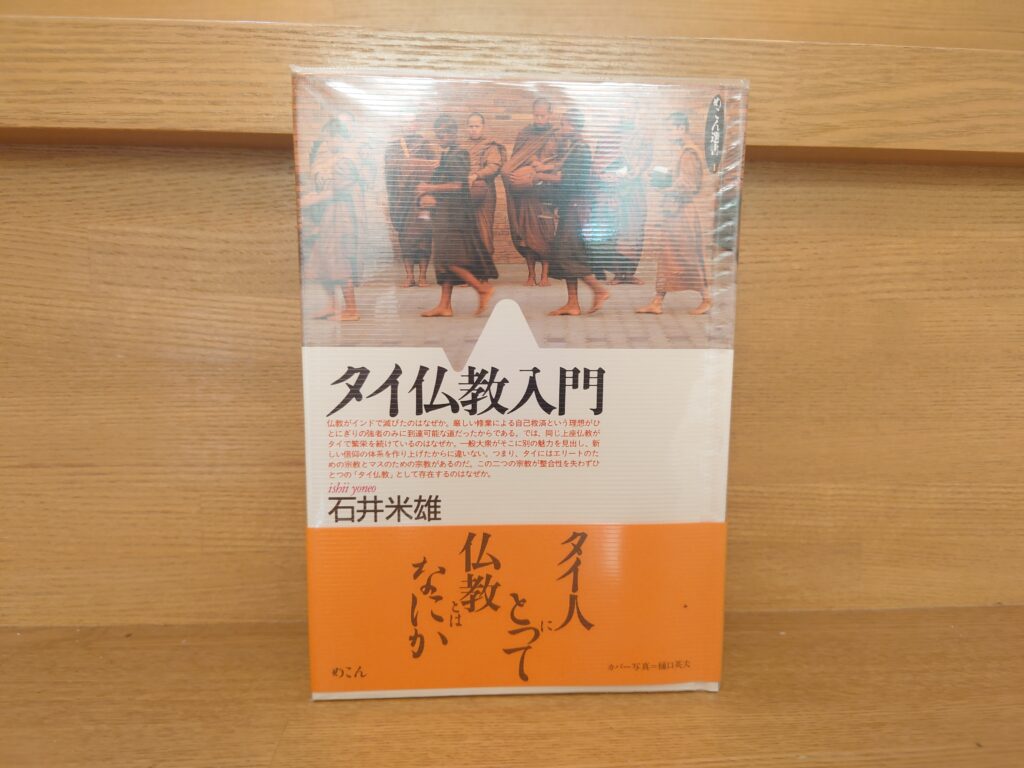

石井米雄『タイ仏教入門』あらすじと感想~上座部仏教が今なお息づくタイの仏教について知るのにおすすめの入門書

12