-

多磨霊園で三島由紀夫のお墓参り~生と死を問い続けた三島に思う

-

ようこそお越しくださいました。初めて当ブログへお越しの皆様へのご案内。まずはこちらへどうぞ

-

スリランカ内戦と急速に進んだ仏教聖地復活の背景~シンハラ仏教ナショナリズムと聖地の関係とは

-

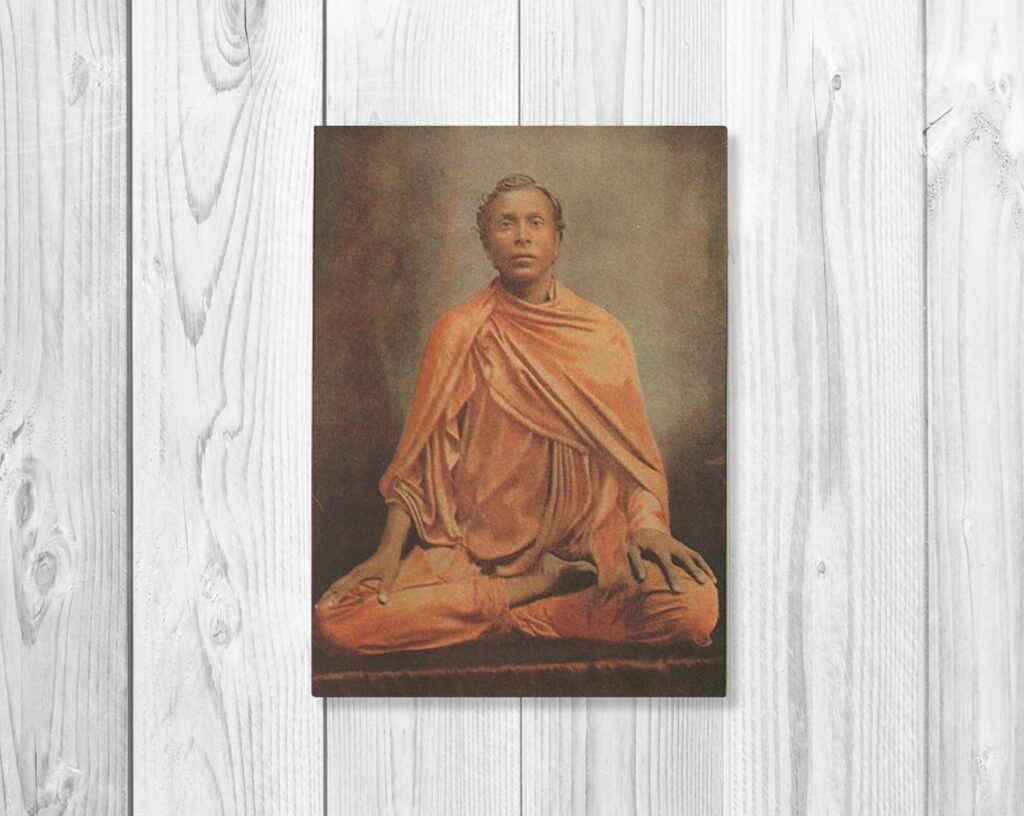

ダルマパーラとシンハラ仏教ナショナリズム~スリランカ近代仏教の大きな流れとは

-

スリランカの植民地時代の歴史についてざっくりと解説~ダルマパーラ登場の時代背景とは

-

庄野護『スリランカ学の冒険』あらすじと感想~意外な視点から見ていくスリランカ入門書!セレンディピティに溢れた一冊!

-

ロバート・ノックス『セイロン島誌』あらすじと感想~ロビンソン・クルーソーのモデルにもなった1600年代後半の驚異の実話!

-

シドニー・W・ミンツ『甘さと権力 砂糖が語る近代史』あらすじと感想~砂糖はいかにして世界を変えたのかを問う名著!

-

A・ドルビー『スパイスの人類史』あらすじと感想~インド・スリランカのスパイスの歴史を知る上でもおすすめ!

-

吉田量彦『スピノザ 人間の自由の哲学』あらすじと感想~スピノザの生涯や時代背景も知れるおすすめ入門書!

-

『観察力を磨く 名画読解』あらすじと感想~ものの見方が変われば世界が変わる!ぜひ学生に読んでほしい名著!

-

(21)美しきミラノ大聖堂を堪能!ドストエフスキーも愛した調和的な空間と夫妻のイタリア滞在の始まり

-

上田隆弘『秋に記す夏の印象~パリ・ジョージアの旅』記事一覧~トルストイとドストエフスキーに学ぶ旅

-

【パリ・ジョージア旅行記】(31)あとがき~パリ・ジョージアの旅を終えて

-

(19)フェルメールの『真珠の耳飾りの少女』の魅力を解説!究極の一瞬を描き出した巨匠の驚くべき筆力

-

(18)フェルメール『デルフトの眺望』の魅力と特徴を解説!オリジナルをオランダのマウリッツハイス美術館で堪能!

-

(17)フェルメールの故郷を訪ねて~デルフトの眺望のモデルはここ!顕微鏡で有名なレーウェンフックとのつながりも!

-

(13)モネの『印象・日の出』が好きでたまらない!マルモッタン・モネ美術館でその名画を堪能!

-

エラスムス『痴愚神礼讃』あらすじと感想~ヒューマニズムの元祖、世界最初のベストセラー作家の風刺作品

-

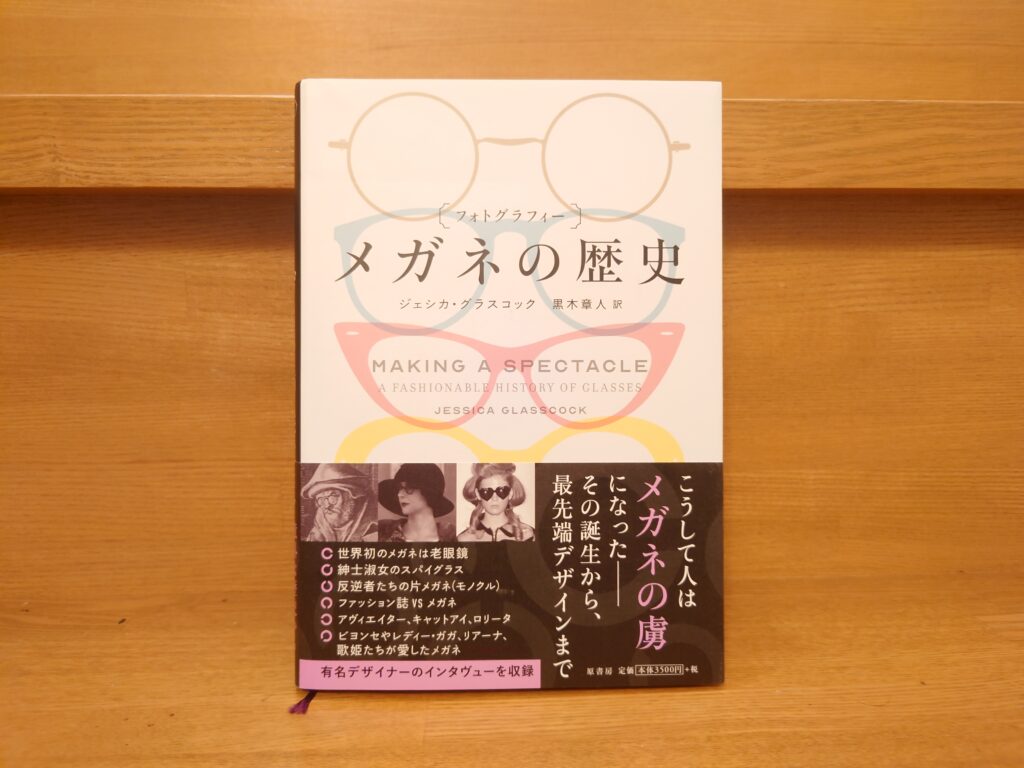

J・グラスコック『メガネの歴史』あらすじと感想~眼鏡はいつから始まった?時代背景や文化も学べる刺激的な1冊!