(26)ベルニーニの挫折と失脚~パトロンウルバヌス八世の死と鬼才ボッロミーニの台頭

【ローマ旅行記】(26)ベルニーニの挫折と失脚~パトロンウルバヌス八世の死と鬼才ボッロミーニの台頭

最強のパトロン、教皇ウルバヌス八世とのタッグで芸術界に革命を起こし続けるベルニーニ。

『バルダッキーノ』や『聖ロンギヌス』などサン・ピエトロ大聖堂の重要な彫刻を任され、噴水の整備にも精を出すなど、その栄華はとどまることを知らなかった。

しかし1644年、ウルバヌス八世がついにこの世を去ってしまう。次の教皇はイノケンティウス十世。彼は前教皇ウルバヌス八世を輩出したバルベリーニ家に敵対するパンフィーリ家の枢機卿だった。最強のパトロンを失ったベルニーニはどうなってしまうのか、石鍋真澄の解説を聞いていこう。

ベルニーニの失脚

イノケンティウス十世が即位すると反バルべリー二色を鮮明にし、ウルバヌス八世時代の会計を厳しく追及し始める。このためバルべリーニ家の人々は、一時フランスへの亡命を余儀なくされることになった。

ウルバヌス八世とは対照的に学問・芸術にはさほど興味を示さなかった。「この教皇イノケンティウスは文芸、詩人や修辞家に友好的ではない」とジㇽリも述べている。

パンフィーリ家はもともとウンブリア地方の出身だが、一五世紀以降はローマに定住し、ジャン・バッティスタもローマで育った。彼のようなローマ人があまり知的でなく学問・芸術にも関心が薄かったことは、よく指摘されるところである。

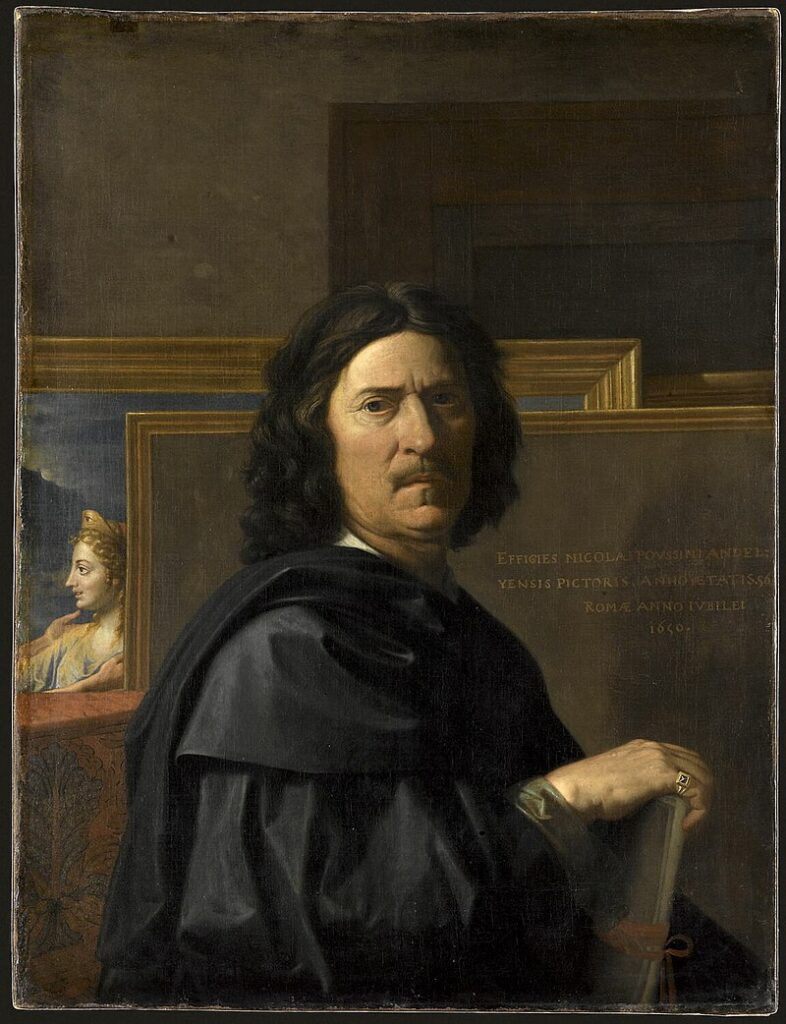

そのうえ、教皇庁の財政難は余計な出費を許さない。今やウルバヌス八世時代のような文化の繁栄は望めないことを、誰しもか悟らざるをえなかった。「今の教皇庁のもとでローマの状況は大きく変わり、もはや我々は教皇庁で特別の好意を享受することはなくなった」と一六四五年の夏に、ニコラ・プサンは彼の重要なパトロンだったパリのシャントルーに書き送っている。

教皇は即位すると、ナヴォナ広場に面した自家のパラッツォの拡張・整備と、一六五〇年の聖年祭をひかえて傷みがひどいので問題になっていたサン・ジョヴァンニ・イン・ラテラーノの改築を手がけた。

前者の仕事には七十四歳のジロラモ・ライナルディが、後者にはべルニーニのライヴァル、フランチェスコ・ボㇽロミーニが起用されている。さらに肖像などの彫刻作品には、当時べルニーニに次ぐ彫刻家だったアレッサンドロ・アルガルディが用いられた。

ウルバヌス八世の寵児だったべルニーニは、教皇の反バルべリーニ感情のあおりを受けて、完全に第一線から遠ざけられてしまう。彼に辛うじて残されたのは、サン・ピエトロの建築家の地位であり、聖年祭に備えてサン・ピエトロ内部の装飾の仕上げをしているが、重要な仕事はすべてライヴァルたちに奪われてしまったのである。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

吉川弘文館、石鍋真澄『ベルニーニ バロック芸術の巨星』P102-103

肖像画を見てわかるようにいかにも堅物そうな雰囲気。ウルバヌス八世の寵愛を受けていたベルニーニはこの教皇に遠ざけられ失脚してしまうことに。

そして上の解説に出てきたニコラ・プッサンもこれまた重要人物だ。

ニコラ・プッサン(1594-1665)はローマ絵画界のスーパースターで、ベルニーニよりも四歳年上という同時代人だった。そのプッサンもイノケンティウス十世の即位には頭を抱えたのである。

ローマにおける彫刻のスーパースターと絵画のスーパースターがほぼ同時代人だったというのは非常に興味深い事柄である。

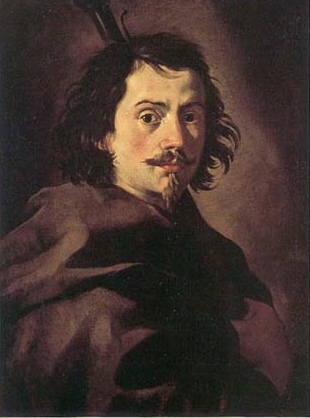

そしてベルニーニの失脚と軌を一にして台頭してきたのが鬼才ボッロミーニなのである。

鬼才ボッロミーニの台頭

こうしたライヴァルたちの中でも、ボㇽロミーニはとりわけべルニーニに対して激しい敵愾心をもっていた。師マデルノの没後、彼はべルニーニの下で働くことを余儀なくされたが、そうした環境で仕事をするには、彼は才能と個性に恵まれ過ぎていた。そのうえボㇽロミーニは、美術家としても人間としても、べルニーニとはまるで正反対であった。

ルネッサンス的「万能の人」の流れをくむべルニーニに対して、ボㇽロミーニは職業的建築家であり、その専門に徹しようとしていた。また建築の概念の点でも、比例というルネッサンス的概念をあくまで中心にすえていたべルニーニに対して、ボㇽロミーニは幾何学と象徴主義をそれにかえようとした。

ボㇽロミーニの建築はあらゆる細部まで計算され、考え抜かれた、いわば知性と想像力の結晶だが、べルニーニはそれを「大げさ」で、人体比例ではなくキメーラ(頭がライオン、体がヤギ、尾が竜の姿をし、火を吐くというギリシア・ローマ神話の怪獣)に基づいていると批評し、「優れた異端であるよりも、悪しきカトリックの方が害が少ない」と言っている。

また人間的な面でも、べルニーニが社交的て率直で、社会人としても家庭人としても申し分なかったのに対して、ボㇽロミーニは孤独で神経質で、協調性がなく、生涯独身であった。

こうした彼の性格を反映して、空間だけでなくあらゆる細部に至るまで、研ぎすまされた感覚と個性の刻印を刻みつけたボㇽロミーニの建築は、今日の我々の目には非常に独創的に映り、言葉で表現するのはむずかしい不思議な魅力となって迫ってくる。たとえば、最近ボㇽロミーニに関する研究書を出版したある著名な美術史家は、自らの場合を顧みて「ボㇽロミーニが一度かみついたら、決してあなたを放さないであろう」と記している。ともあれべルニーニとボㇽロミーニ、この二人のライヴァルが、ローマ・バロックの生んだ最大の天才であることは疑う余地があるまい。

吉川弘文館、石鍋真澄『ベルニーニ バロック芸術の巨星』P103-104

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

鬼才ボッロミーニ。上の二枚の写真はサン・カルロ・アッレ・クワトロ・フォンターネ聖堂という彼の傑作建築だ。この教会についてはまた別の記事で改めてお話しするが、ボッロミーニの天才ぶりが感じられる素晴らしい教会だ。私もこの教会には度肝を抜かれ、大好きな教会のひとつとなった。

ボッロミーニはウルバヌス八世時代はベルニーニの下働きもさせられていた。上の解説にもあるようにボッロミーニは鬼才と呼ぶにふさわしい破天荒な男。彼の最期は神経が錯乱しての自殺だったということからもその激しい性格が知られる。

ベルニーニを激しく攻撃するボッロミーニ

下積みを余儀なくされていたボㇽロミーニは、イノケンティウス十世の時代になると激しくべルニーニに襲いかかった。一六四五年の三月から翌年二月にかけて五回ほど開かれた会議の席上で、彼はサン・ピエトロの鐘塔の失敗をべルニーニの技術的・専門的知識の欠如の結果であるとして、その責任を厳しく追及したのである。

この鐘塔はすぐに述べたように、マデルノが放置したままになっていたのをべルニーニが一六三八年から引き継いだものであった。だがマデルノの基礎工事が十分でなかったのと、起工の際に点検した二人のマエストロとベルニーニ自身の認識が甘かったために、一六四一年に南塔がほぼ完成して祝賀の行事をした直後に、前廊に亀裂が発見され、工事は中断したままになっていたのである。

窮地に陥ったべルニーニは、塔を独立させるというプランを立てて会議に臨み、一方ボㇽロミーニも、軽量化した鐘塔の設計図を携えてこれに出席している。しかし、結局この鐘塔の建設は断念されることになり、教皇は一六四六年三月二三日に「鐘塔の取り壊しを命ずる文書」に署名した。そしてこの取り壊しのために、べルニーニは彼が所有していた公債を差し押えられたのである。後に教皇はこの決定を性急過ぎたと後悔した、とバルディヌッチは伝えているが、成功に次ぐ成功に明け暮れたといってよいべルニーニの生涯において、これは最大の屈辱であり、初めての挫折であった。

そしてこれに追い打ちをかけるように、一六四六年に布教聖省の拡張工事を命ぜられたボㇽロミーニは、すぐさまべルニーニの設計で建てられた礼拝堂を撤去する計画を立てている。この工事が実際に行われたのはしばらく後だったが、この建物はべルニーニの家のはす向いにあるから、彼は目の前で自分の作品が取り壊されるという屈辱を味わわされたのである。

吉川弘文館、石鍋真澄『ベルニーニ バロック芸術の巨星』P104-105

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

栄光の絶頂にあったベルニーニの急転直下の失脚・・・

目の前で自分の作品が取り壊されるという屈辱まで味わったベルニーニ。彼はこの絶望的な状況にどう対応したのだろうか。

自分の思いを彫刻に託し、『真実』を彫り続けたベルニーニ

こうした出来事に対してべルニーニが行った意志表示は、我々現代人には想像もできない類のものであった。それだけに一層、この時代がどんな時代であったかを実感することができる。べルニーニはまず教皇の実家パンフィーリ家の女宰相オリンピアのもとでコメディーを上演し、誹謗に苦しむ主人公に「時は真実を明らかにするというのはほんとうだが、たいていは間に合わない」と語らせ、さらに自分の家に《真実を明らかにする時》の像を制作したのである。

このうち、コメディーは一六四六年の謝肉祭に上演されたものだが、すでに上演の前からベルニーニが何らかの弁明をするらしいという噂が広まっていた。しかし、おそらくはその風刺と卑猥な表現のために、「あまりに自由でスキャンダラス」と批判されたというから、弁明が成功したといえるかどうかは疑わしい。

一方彫刻の方は、真実の像だけが完成し、これと組み合わさるはずだった時の寓意像は、大理石のブロックのままで残ることになった。べルニーニはこの《真実》を「真実こそ最大の美徳だ」という教訓として子供達にのこした。後にパリで彼はある人からこの像を称讃されると、ローマでは「真実はべルニーニのところにしかない」というのがことわざのようになっている、と愉快そうに語っている。(中略)

こうした経緯で作られた《真実》は、コスタンツァ・ボナレㇽリの肖像と同様にまったく私的な作品であり、不運を嘆くかわりに、べルニーニがのみをとって慰めとした作品である。もちろん、それは世人に対するアピールでもあった(パリでも話題になったほどだから、その効果はまったくなかったわけではあるまい)。したがって我々がこの作品から学びうるのは、べルニーニは常に何か仕事をせずにはいられない勤勉な性格の持主だったということ、そして彫刻は彼にとって究極的表現手段だったということである。

それにしても、ある考えを彫刻で表現して世人にアピールしようという態度、しかもそれを寓意像で表わそうとする発想は、我々にはあまりに悠長に思われる。しかし現代とは違って、一七世紀においては美術は生きた表現手段であり、人々は作品が伝える意味内容に我々よりもはるかに敏感だったのである。

《真実》は今日ボルゲーゼ美術館の目立たない一角に置かれているので、この像からべルニーニのこうした意図を想像するのは容易ではない。むしろ我々の注意を惹くのは、この女性寓意像のもつ独特の雰囲気である。この雰囲気は一つにはこの像に認められる、やや引き伸ばされた、しばしば「反古典的」といわれる肉体表現に起因するのであろう。

しかしここには、そうした人体比例の次元では片付かない、もっと本質的な要因、つまりベルニーニの内面の発露があるように思われる。その雰囲気とは、すなわちグラッシがいう「ルーべンス的」なところに他ならないが、よく観察すると、それはルーべンスのような真に現世的な官能性ではなく、どこか神秘的、エーテル的世界との交感を思わせる、いわば法悦的な官能性であるのに気づく。これは「時」に明らかにされた「真実」の驚きと恥らい、そして喜びを表現しようとした結果だと見ることもできるかもしれない。しかしそれ以上に、次第にべルニーニの内面に巣喰ってゆく、神秘的ヴィジョンの現われであるように筆者には思われるのである。

吉川弘文館、石鍋真澄『ベルニーニ バロック芸術の巨星』P105-108

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

たしかにこの『真実』の像はボルゲーゼ美術館の隅に置かれていて目立たない。部屋の中心には初期ベルニーニの『アエアネス』(写真右)が置かれていて、どうしてもこちらが主役のようになってしまう。

だが、この『真実』には上の解説で述べられていたように、不遇のベルニーニの切実な思いが込められていたのである。

「我々がこの作品から学びうるのは、べルニーニは常に何か仕事をせずにはいられない勤勉な性格の持主だったということ、そして彫刻は彼にとって究極的表現手段だったということである。」

失脚し、人生初の挫折、屈辱を味わった時でもベルニーニは彫り続けたのだ。ここにベルニーニの人柄が凝縮されていると思う。

そしてこの像とともに「真実こそ最大の美徳だ」という言葉を子どもたちに残したというのも彼らしい誠実さが伝わってくるのではないだろうか。

失脚し公的仕事を断たれたからこそ生まれたベルニーニの最高傑作

イノケンティウス十世の即位によって失脚してしまったベルニーニ。

黙々と『真実』の像を彫り続けるベルニーニであったが、やはり彼は偉大な男だった。この挫折の時期に彼は自身の最高傑作を生みだしたのである。

ところでバルディヌッチは、べルニーニは辛い時期にも平静に暮し、熱心に仕事をして偉大な作品を制作した、と記しているが、我々はこの言葉を素直に受けとることができる。なぜならべルニーニの最高の傑作の一つ、サンタ、アリア・デㇽラ・ヴィットーリアのコルナーロ礼拝堂の装飾は、第一線から退けられたこの苦難の時期になされているからである。すでに述べたとおり、彼はウルバヌス八世時代に礼拝堂の装飾を少なからず手がけているが、それらはすべて、べルニーニの設計に基づいて弟子たちが制作に当たるという形で進められてきた。しかし、イノケンティウス十世の即位で公的仕事を断たれた今、べルニーニは自らこの種の仕事に携わる余裕ができたのである。

吉川弘文館、石鍋真澄『ベルニーニ バロック芸術の巨星』P108-109

彼の最高傑作が順風満帆な時に生まれたわけではないというところに歴史の浪漫がある。

逆境だったからこそ道が開けたのだ。挫折しても彫刻への情熱や信念を失わなかったベルニーニ。そうした姿勢があったからこそ次のチャンスがやって来たのだ。

次の記事ではこのベルニーニの最高傑作、バロックの至宝をご紹介していきたい。

続く

Amazon商品ページはこちら↓

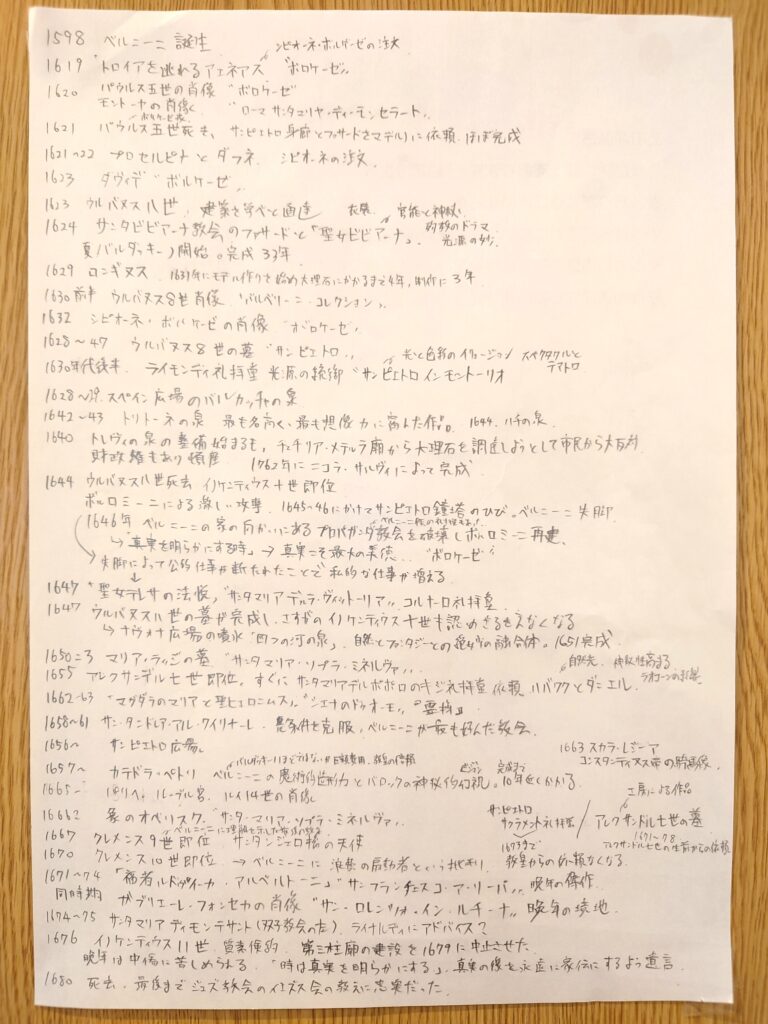

※以下の写真は私のベルニーニメモです。参考にして頂ければ幸いです。

※【ローマ旅行記】の記事一覧はこちらのカテゴリーページへ

※ローマやイタリアを知るためのおすすめ書籍はこちらのカテゴリーページへどうぞ

「ローマ帝国の興亡とバチカン、ローマカトリック」

「イタリアルネサンスと知の革命」

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント