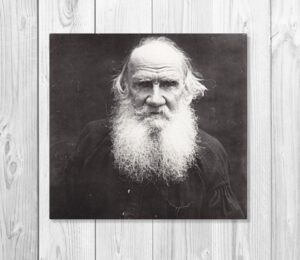

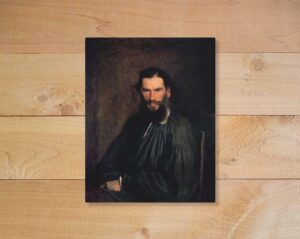

トルストイ『セヴァストーポリ物語』あらすじと感想~クリミア戦争の最激戦地で戦ったトルストイの戦場ルポ

トルストイ『セヴァストーポリ物語』あらすじと感想~クリミア戦争の最激戦地で戦ったトルストイの戦場ルポ

今回ご紹介するのは1855年から56年にかけてトルストイによって発表された『セヴァストーポリ物語』です。私が読んだのは河出書房新社より発行された中村白葉訳『トルストイ全集2 初期作品集(上)』1982年第4刷版所収の『セヴァストーポリ物語』です。(全集では翻訳の関係で『セヴァストーポリ物語』が『セヴァストーポリ』という題になっています。)

早速この作品について見ていきましょう。

トルストイはクリミア戦争を題材にして『十二月のセヴァストーポリ』『五月のセヴァストーポリ』『八月のセヴァストーポリ』を書いた。いわゆるセヴァストーポリ三部作である。日本語の翻訳では三つをまとめて『セヴァストーポリ物語』と名づけられたりしている。『十二月』と『五月』はトルストイがセヴァストーポリにいる間に書かれ、本国で発表されたが、『八月』はセヴァストーポリ陥落直後現地で書きはじめられ、トルストイのロシア帰国後、五六年一月に発表された。

この三つの作品はそれぞれ違った内容のものだが、どれも戦争をあるがままに見つめた作品である。前掲のような愛国的な言葉はあるものの、全面的に愛国的な思想で書かれたものではない。とくに『十二月のセヴァストーポリ』はわずか十五ページの短編ながら、冷徹に、同時に熱い思いをこめて、戦争の実像を見すえた傑作である。

この作品が五四年六月『同時代人』誌に発表されると(※五五年の誤り? ブログ筆者注)、あらゆる傾向の雑誌、新聞、個人から絶賛を浴びるというまれに見る現象が生じた。『同時代人』の編集者パナーエフはそれをトルストイに手紙でこう伝えた。

「この文章はこちらではみんなにむさぼり読まれました。みんなが感動しました。プレトニョフ〔一七九二~一八六五。著名な文学者。当時ぺテルブルク大学学長〕もその一人で、かれはニ、三日前幸運にも抜刷を皇帝陛下に奉呈したのです」

第三文明社、藤沼貴著『トルストイ』P187-188

※一部改行しました

トルストイはあのクリミア戦争に従軍しています。そしてそこでの体験をルポ的に書いたもの、そしてそこからフィクションと結びつけて小説化したものが今作『セヴァストーポリ物語』になります。

クリミア戦争についてはこの本に詳しく書かれていましたが、この戦争の激しさ、悲惨さはそれまでの歴史上稀に見るほどのものでした。

その中でも最も激戦地だったと言われる第四堡塁にもトルストイはいたというのですから驚きです。

よくそんな所にいて生存できたなと心から思います。頑健な心身、そして何より強運があったからこそでしょうが、それにしても強烈です。

藤沼貴著『トルストイ』ではこの作品の概要についてわかりやすくまとめられていましたので、引用していきます。

この作品では、作者とほぼかさなり合う「私」がセヴァストーポリに来て、読者を道連れにしながら、激戦の傷跡をライブの現場中継のかたちで伝え、時に自分の思いを訴える。この作品の「私」は観察者で、案内者で、報告者で、意見提供者でもある。

「私」は読者をともなって、今では野戦病院に転用されている市議会大会議場に入っていく。

「ドアをあけたとたんに、四十人か五十人の手足を切断されたり、ひどい重傷を負ったりしていて、ごく少数の者だけがべッドに、大半の者は床に寝ている負傷兵の姿と臭いが、いきなりあなたを打ちのめす」

ここで案内者はニ、三の負傷兵と言葉をかわし、さらにすすんで別の部屋に入る。

「その部屋では包帯の処置と手術が行われている。そこであなたは両手が肘まで血まみれになり、青ざめ、陰鬱な形相をして、べッドのそばで何かをしている医者を見るだろう。ベッドの上にはクロロホルム麻酔をかけられた負傷兵が目を見開き、うわ言のように無意味な、時には単純で胸を打つような言葉を発しながら横たわっている。医師たちはいやだけれども、尊い切断の仕事をしているのだ。あなたは鋭利な湾曲したメスが白い頑丈な体に入っていくのを見る。胸をかきむしられるようなおそろしいさけび声と呪いの言葉を口走りながら、負傷兵が急に意識をとりもどすのを見るだろう。看護助手が切り取られた腕を部屋の隅に投げ捨てるのを見るだろう。同じ部屋の担架の上に別の負傷兵が寝ていたが、同僚の手術を見ながら、体をよじらせ、肉体的な痛みというより、次はわが身だという精神的な苦痛のためにうめき声をあげるのを見る。心を揺さぶる光景を見るのだ」

そして、自分の作品が戦争をありのままに見つめたものであることに自負をもって、作者はこう言う。「軍楽隊の演奏や太鼓の音がひびき、軍旗がなびき、将軍たちか颯爽と振舞っている整然とした、美しい、きらめくばかりの隊列のなかで戦争を見るのではなく、本当の姿が現れたなかで、血のなかで、苦しみのなかで戦争を見るのだ」

第三文明社、藤沼貴著『トルストイ』P188-189

※一部改行しました

このシーンは私も読んでいて心底ぞっとしたのを覚えています。

そして同時に私の大好きな作家エミール・ゾラの『壊滅』という小説を連想してしまいました。

この小説は1870年の普仏戦争を題材にした作品で、この中でも野戦病院の描写が出てきます。それがまたえげつないことこの上なく、強烈な印象を受けたものでした。

もしかしたらゾラはトルストイの『セヴァストーポリ』を読んでいたんじゃないかと思うくらい、病院の雰囲気は似ています。

ですが、よくよく考えれば野戦病院の実態はいつどこでもそういう悲惨なものだったからこそ描写が似たというほうが正確かもしれません。とにかく悲惨。寒気がするほどの描写です。

天才的な芸術家トルストイによって描かれる戦争の実態はすさまじいものがあります。戦場ルポの先駆けという側面もあったこの作品が発表後すぐに大絶賛されたのもわかる気がします。

そしてこの作品でもう1点興味深いものがありました。

それが「トルストイ作品はなぜこうも美しいのか」というポイントです。

藤沼貴著『トルストイ』ではこの点について次のように解説されています。

このつらい情景にみちた作品を魅力ある芸術品にしたのは、その冒頭と末尾に置かれた静かな自然描写である。この短編は『十二月のセヴァストーポリ』と名づけられてはいるが、実は、作者トルストイが五四年十一月にセヴァストーポリに来てから三~四か月間の戦闘体験を集めた作品だった。だが、小説ではそのすべてが十二月のある一日の出来事に凝縮され、静かな日の出からはじまり、静かな日没で終わる。冒頭の数行を引用しよう。

「朝焼けがちょうど今サプン山上の空の裾を染めはじめようとしている。藍色の海の表面がもう夜の闇を振り落とし、楽しい光をきらめかせようと最初の日の光を待ち受けている。入江からは冷たさと霧がただよってくる。雪はなく―すべてが黒い。しかし、朝の鋭い冷気が顔をとらえ、霜となって足もとでさくさくと鳴っている。そして、朝の静寂を破るのは、時折とどろくセヴァストーポリの砲声にさえぎられながらも、止むことのない遠い海鳴りだけだ」

締めくくりは同じ日の日没である。

「もう日が暮れる。太陽は沈もうとする前に、空を被っている灰色の雲のかげから出て、不意に紫色の雲、大小の艦船に覆われてなだらかな幅広い細波にかすかに揺れている緑色を帯びた海、白い町の家並み、通りを行き来する人々を、真っ赤な光で包んだ。並木道で軍楽隊が演奏している何か古いワルツの響きと、それに奇妙に呼応している堡塁からの砲声が水の上を広がっていく」

文芸学者が「枠づけ」と呼ぶこの手法を、トルストイはほかの作品でも使っているが、ここではそれがとくに効果的で、深い印象を与える。『十二月のセヴァストーポリ』が人々に感動を与えた最大の理由は、それが戦争の実態をきびしく見つめ、伝えていたことであろう。しかし、冒頭と結末のこの静かで美しい自然描写が感動を増幅する。耐えがたく醜い戦場の情景が、自然によって芸術の次元に高められるのだ。しかも、この悲惨な流血によって打ちひしがれた人間に、卑小愚劣な人事を超えた自然が安らぎを与え、さらにその奥に絶対的な不動の救いがあるのではないかという、一筋の光明を与えるのである。

第三文明社、藤沼貴著『トルストイ』P190-191

私はこの解説を読んで「なるほど!」と思わず唸ってしまいました。

たしかにトルストイ作品にはこうした自然描写がたくさん出てきます。そしてそれがまた素晴らしいのなんの・・・!

こうした自然描写が作品の完成度に大きな効果をもたらしているのがよくわかりました。

あの大作『戦争と平和』もまさにこの手法が遺憾なく発揮されている大作であることに疑いはありません。

『セヴァストーポリ』を通してトルストイ文学の特徴を知ることができたのでこれは非常にありがたい解説でした。

世界史上稀に見る悲惨な戦争となったクリミア戦争。

その実態を知る上でもこの作品はおすすめです。

以上、「トルストイ『セヴァストーポリ物語』あらすじと感想~クリミア戦争の最激戦地で戦ったトルストイの戦場ルポ」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント