目次

怠りなまけて、気力もなく百年生きるよりは、堅固につとめ励んで一日生きるほうがすぐれている―お釈迦様のことばに聴く

一一〇 素行が悪く、心が乱れていて百年生きるよりは、徳行あり思い静かな人が一日生きるほうがすぐれている。

一一一 愚かに迷い、心の乱れている人が百年生きるよりは、智慧あり思い静かな人が一日生きるほうがすぐれている。

一一二 怠りなまけて、気力もなく百年生きるよりは、堅固につとめ励んで一日生きるほうがすぐれている。

一一三 物事が興りまた消え失せることわりを見ないで百年生きるよりも、事物が興りまた消え失せることわりを見て一日生きることのほうがすぐれている。

岩波書店、中村元訳『ブッダの真理のことば 感興のことば』P25-26

今回は「~して百年生きるよりは○○して一日生きるほうがよい」ということばが連なる箇所をご紹介していきます。

さて、いきなりですが、

「一一〇 素行が悪く、心が乱れていて百年生きるよりは、徳行あり思い静かな人が一日生きるほうがすぐれている。

一一一 愚かに迷い、心の乱れている人が百年生きるよりは、智慧あり思い静かな人が一日生きるほうがすぐれている。」

こうお釈迦様に言われてしまうと、やはり委縮してしまいますよね。

「お釈迦様の言うように悟った生き方をしないならば、長生きしていたって意味がない。」そのように思ってしまう方もおられるかもしれません。

ですが、これまでのお釈迦様のことばでもそうでしたが、お釈迦様はここで私たちを「おっ」と思わせようとしています。「あれ?自分はできていないぞ?どうしよう」と疑問を持たせようとしているのです。

そして、

「一一二 怠りなまけて、気力もなく百年生きるよりは、堅固につとめ励んで一日生きるほうがすぐれている。」

と述べるのです。

私はこの箇所が今回お釈迦様が最も強調したい部分なのではないかと考えています。

無為で退屈な日々を百年続けるより、一日を心を燃やして生きたほうがいい。

どうでしょうか。皆さんはどう思いますか?

以前紹介したショーペンハウアーも「退屈」について言及していました。私たちは退屈な人生から逃れるために娯楽や刺激に頼っている。しかしその退屈さからは逃れることができない。だから苦しむのだと彼は述べていました。これは仏教の影響を受けたショーペンハウアーらしい言葉だなと思います。

さて、私たちはどのように日々を過ごしているでしょうか。

気力なく生きているでしょうか。それとも心を燃やして生きているでしょうか。

心を燃やすものがなく、退屈な百年を過ごす人にとっての時間は果てしなく長く、苦痛なものになってしまうでしょう。だからこそ時間つぶしが必要になってきます。

それに対し、何かのため、あるいは誰かのために心を捧げ、日々努め励む人からすれば一日一日の時間はあまりに貴重であっという間に過ぎていく。やるべきことがたくさんあるのでいくら時間があっても足りないくらい。

両者においては時間間隔がまったく違ったものになっているのです。

では私たちはどうしたらいいと言うのでしょう。

私は、

「自分の使命に生きること」

そこにその糸口があるように思います。

何のために生きるのか、生きる意味は何なのか。

その先に自分のやるべきことが見えてくる。

「それがわかれば誰も苦労しないよ」「生きるので精一杯でそんなこと考える余裕なんてないね」

本当にその通りだと思います。

残念ながら私は皆さんに答えを申し上げることはできません。

私にもまだわからないのです。

何が正解かわかりませんが、今「何をすべきか」「何のためにするのか」「何のために生きるのか」、それを求めずにはいられない、それが今の私の正直なところです。

一一二 怠りなまけて、気力もなく百年生きるよりは、堅固につとめ励んで一日生きるほうがすぐれている。

一一三 物事が興りまた消え失せることわりを見ないで百年生きるよりも、事物が興りまた消え失せることわりを見て一日生きることのほうがすぐれている。

岩波書店、中村元訳『ブッダの真理のことば 感興のことば』P26

今回のことばは非常に重みのある個所だと思っています。皆さんはこのことばを読んでどう感じますでしょうか?

少しでも問題提起になれましたら私としては幸いでございます。

Amazon商品ページはこちら↓

ブッダの 真理のことば 感興のことば (岩波文庫)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

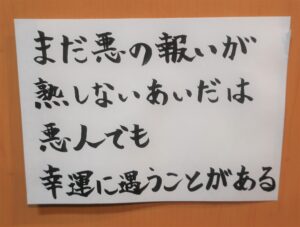

善をなすのを急げ。悪から心を退けよ。善をなすのにのろのろしたら、心は悪事を楽しむ―お釈迦様のことば...

善をなすのを急げ。悪から心を退けよ。善をなすのにのろのろしたら、心は悪事を楽しむ―お釈迦様のことばに聴く 一一六 善をなすのを急げ。悪から心を退けよ。善をなす...

関連記事

あわせて読みたい

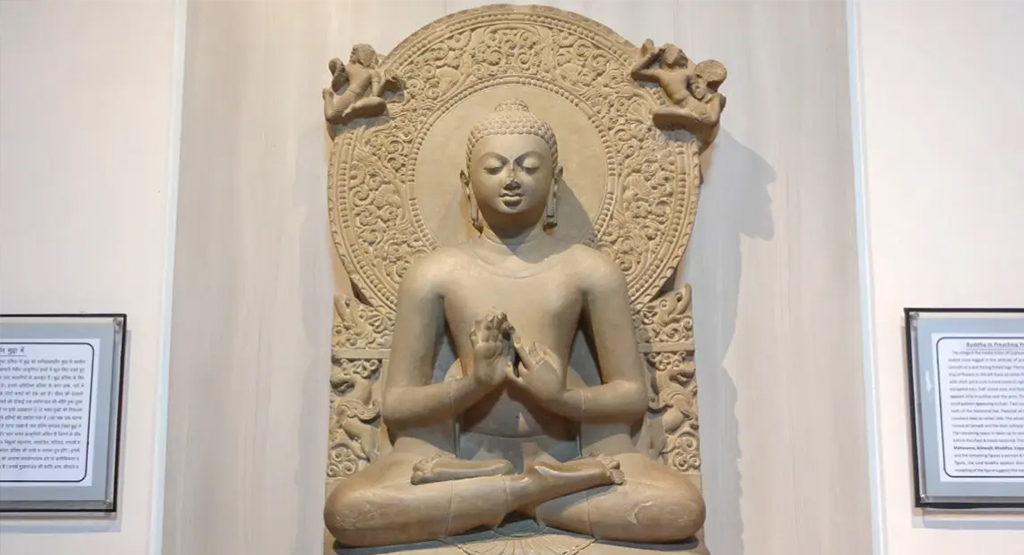

【現地写真から見るブッダ(お釈迦様)の生涯】⑴ネパール、ルンビニーでの王子様シッダールタの誕生!

今回の記事から全25回の連載を通してゴータマ・ブッダ(お釈迦様)の生涯を現地写真と共にざっくりとお話ししていきます。 私は2024年2月から3月にかけてインドの仏跡を旅してきました。 この連載では現地ならではの体験を織り交ぜながらブッダの生涯を時代背景と共に解説していきます。

あわせて読みたい

仏教入門・現地写真から見るブッダの生涯

この連載記事を読めばブッダの生涯だけでなく当時のインド社会の雰囲気も感じて頂けることでしょう。

私達日本人が想像するインドとは違う仏教世界をご紹介します。

意外な発見が満載で、きっと皆さんにとっても刺激的な体験になることでしょう。

あわせて読みたい

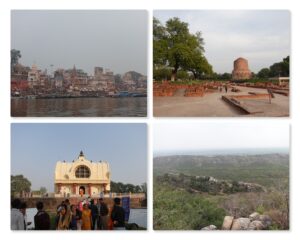

【旅行記】インド・スリランカ仏跡紀行

インドの旅は私の「宗教を巡る旅」の終着点でもあります。様々な宗教や文化を学んできた私にとって、やはり最後に行き着く場所は仏教誕生の地インドでなければなりません。

あわせて読みたい

中村元訳『ブッダの真理のことば』概要と感想~簡潔で心に響く原始仏教のエッセンスを知るならこの1冊!

『真理のことば』はひとつひとつの文が簡潔で、非常にわかりやすいです。哲学的なものというより生活実践としての言葉がそのほとんどを占めます。ですのでとてもわかりやすく、すっと心に染み入ってきます。

そうしたわかりやすさ、率直さ、簡潔さがあったからこそこのお経が世界中で親しまれることになったのです。

仏教入門としてこのお経は非常に優れています。お釈迦様が説かれていた教えに触れるにはこのお経が非常におすすめです。

あわせて読みたい

屋根を粗雑に葺いてある家に雨が漏れ入るように、情欲は心に侵入する―お釈迦様のことばに聴く

屋根を粗雑に葺いてある家に雨が漏れ入るように、情欲は心に侵入する―お釈迦様のことばに聴く 一三 屋根を粗雑に葺いてある家には雨が洩れ入るように、心を修養してな...

あわせて読みたい

放逸に耽るな。愛欲と歓楽に親しむな。おこたることなく思念をこらす者は、大いなる楽しみを得る―お釈迦...

放逸に耽るな。愛欲と歓楽に親しむな。おこたることなく思念をこらす者は、大いなる楽しみを得る―お釈迦様のことばに聴く 二五 思慮ある人は、奮い立ち、努めはげみ、...

あわせて読みたい

「個性、自分らしさ、ありのまま」讃美は本当にいいことなのか~善悪の基準を失った私達―他人を責める心...

前回の記事「他人の過失を見るなかれ。ただ自分のしたこととしなかったことだけを見よ―お釈迦様のことばに聴く」ではお釈迦様のことばをもとに、なぜ人は他者を攻撃せずにはいられないのかということを考えました。

今回の記事では引き続きこの言葉を参考に、なぜ人は他者に寛容でいられないのかをもう少し踏み込んで考えていきたいと思います。

あわせて読みたい

「われらは、ここにあって死ぬはずのものである」と覚悟をしよう~寿命とは何か、死と病をどう考えるの...

「われらは、ここにあって死ぬはずのものである」と覚悟をしよう。―お釈迦様のことばに聴く 六 「われらは、ここにあって死ぬはずのものである」と覚悟をしよう。―この...

あわせて読みたい

「なぜ僧侶の私がドストエフスキーや世界文学を?」記事一覧~親鸞とドストエフスキーの驚くべき共通点

親鸞とドストエフスキー。

平安末期から鎌倉時代に生きた僧侶と、片や19世紀ロシアを代表する文豪。

全く関係のなさそうな2人ですが実は重大なつながりがあるとしたらいかがでしょうか。

このまとめ記事ではそうした私とドストエフスキーの出会いと、なぜ僧侶である私がドストエフスキーを学ばなければならないのかを紹介しています。

あわせて読みたい

インド仏教をもっと知りたい方へのおすすめ本~入門から専門書まで私がぜひおすすめしたい逸品を紹介します

この記事ではブッダやインドの仏教を知る入門書としておすすめの作品を紹介し、その後はもっと仏教を知りたい方におすすめの参考書を厳選してご紹介していきます。

私のチョイスする参考書は仏教書としては一風変わったラインナップになりますがきっと皆さんの新たな発見のお役に立てるのではないかと確信しております。

コメント