ブッダ説法の聖地霊鷲山~無量寿経や法華経の舞台となった聖地へ

【インド・スリランカ仏跡紀行】(83)

ブッダ説法の聖地霊鷲山~無量寿経や法華経の舞台となった聖地へ

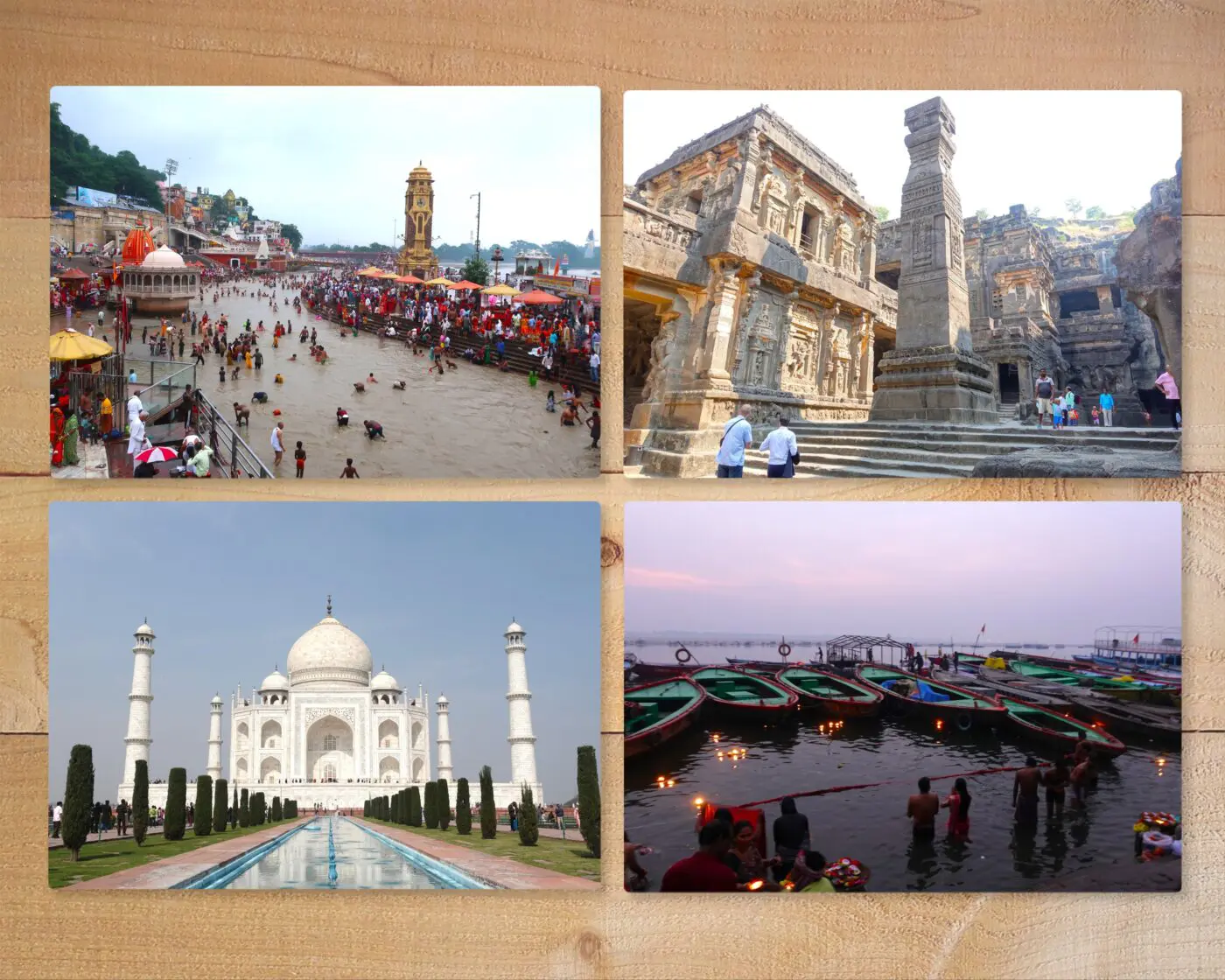

ラージギル(王舎城)周辺には5つの岩山があり、そのひとつがブッダの説法で有名な霊鷲山である。この山が私達日本の仏教徒にとって重要な聖地となったのは何と言っても、ここが無量寿経や法華経の舞台であるからだ。

無量寿経は浄土真宗で最も大切にされているお経のひとつであり、法華経は天台宗や日蓮宗で特に重んじられ、日本仏教の礎となった大切なお経だ。

そしてこのラージギル周辺地域は修行者にとって生活しやすい理想的な環境でもあった。というのも、修行者の多くは朝に街や村に出て托鉢をし、食べ物を得る。つまり山中深くに入りすぎるとこの托鉢が困難になってしまうのだ。また、街や村に近いことで人々との交流も生まれ、自身の教えを広めるきっかけともなる。こういう面で霊鷲山というのは格好の修行の場であったのだ。

それならばそもそも最初から街中で修行したらよいではないかと思われるかもしれないが、街の喧噪の中では瞑想修行に勤しむことは困難だ。というわけで近すぎず遠すぎずの距離を選ぶのが当時の出家者の主流だったのである。ブッダもそれに倣ってこの霊鷲山に滞在し、弟子たちと暮らすことを好んでいたようだ。

私は夕暮れ時に合わせて霊鷲山を登る予定であった。だが、残念ながら天候は雨。風もある。ガイドさんから「危険ですので今日登るのはやめましょう、明日の朝も行きますから今日のところは引き返しましょう」と提案された。

そうか・・・今日は無理か・・・霊鷲山からの夕日を見たかったのに・・・と私はがっくり来たのであるが、せっかくここまで来たのだ、このままでは帰れない。内なるインド人を啓発せよ。もっと自分の思いに貪欲になるのだ。

「なんとか登れませんかね?ほら、あそこにロープウェイもありますし、行程表には入っていませんが今日はこちらで行くというのでどうでしょうか」

「ロープウェイなら大丈夫です。ただ、雨も降っていますし大変かもしれませんよ」

「構いません。行ってだめでしたらその時はあきらめます」

こうして私は内なるインド人の力を借りて霊鷲山を上ることになったのである。

ロープウェイ乗り場へ到着。なんと、ありがたいことに雨がやんできた。これはいいぞ!

さて、無事ロープウェイに乗車。このロープウェイはつい最近ビハール州政府によって作られたとのこと。それまでは写真右側にある一人乗り用のリフトだったそうだ。絶対に乗りたくない。高所恐怖症の私には絶対に無理である。しかもここはインド。怖くてたまらない。

さて、山頂駅に到着だ。

ロープウェイを下りたその先はお土産屋が軒を連ねていた。このブルーシートの天井システムはムンバイのエレファンタ島を思い出す。(「(18)ムンバイ沖エレファンタ石窟の巨大シヴァ神像に感動!ヒンドゥー教彫刻の白眉!」の記事参照)

お土産屋を抜けて少し歩くと白い仏塔が目の前に現れる。ここには日本山妙法寺という日蓮宗系のお寺が立っている。

このお寺は1969年に日本山妙法寺大僧伽の創設者藤井日達氏によって建てられたとのこと。

ここは山の山頂なので見晴らしがよい。そのため近年はインド人の観光地としても人気があるそうだ。

お寺前の広場から階段を下っていく。

すると小さな仏塔の先が視界が開けていた。そしてこの先の景色を見て驚いた。

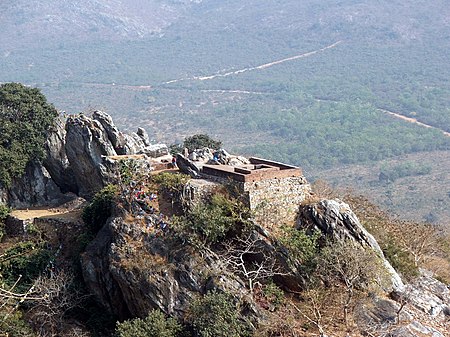

なんと、霊鷲山を上から見下ろすことができたのである!これには興奮した!全く予想だにもしていなかった景色と出会えたのだ。

雨が降り登山をあきらめたからこそ私は今ここに来ている。これぞ旅の醍醐味である。すべて予定通りじゃつまらない。

霊鷲山の祭壇だけでなく人までくっきり見えた。

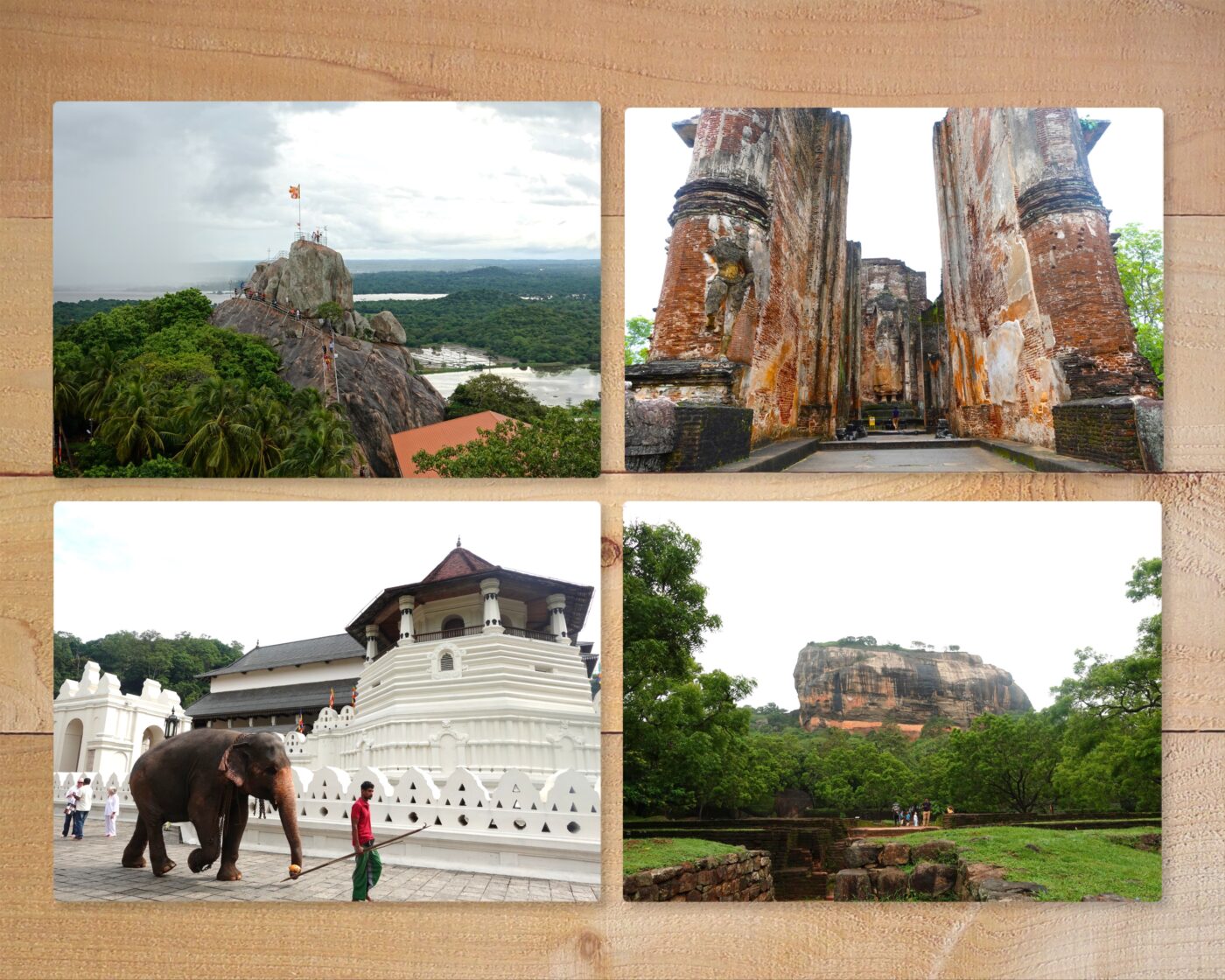

たしかにこれは神話的な舞台である。ここでブッダが説法したというのは実に絵になる光景だ。スリランカのミヒンタレーを思い出す。

やはり聖地になるには聖地になるだけの理由がある。ブッダもこの神話的な世界にきっと惹かれたことだろう。

私は霊鷲山からの夕日を楽しみにしていたのであるが残念ながらここからは見えなかった。この位置からは沈みゆく太陽がちょうど山に隠れてしまうのである。心残りではあったが霊鷲山を上から見ることができたのだ。それだけで大収穫。私にとってはこれ以上ないサプライズであった。

この翌日、私達は朝から霊鷲山へ向けて再び出発した。

ありがたいことに天気は晴れ!良いコンディションで登山できそうだ。

前日に乗ったロープウェイを横目に見ながら登山開始。

ここでもお土産屋や食べ物屋が軒を連ねている。足腰に不安がある人用の杖のレンタルなどもここで行われている。

そしてここから本格的に坂道が始まる。

道の右側に座っている女性達。彼女たちは皆乞食だ。実は駐車場近くにもかなりの数の乞食がいた。

ここビハール州はインドの中でも特に貧しい地域として知られている。以前の記事でも少しお話ししたように、モディ政権になる前はマフィアが非常に強い力を持っていた地域でもある。銃火器を持ったマフィアや強盗が当たり前のように出没していたとガイドさんから聞かされた。だからこの地域での観光では絶対に夜は外に出ないと言っていた。車での移動すら危険だったのだそう。

そういう土地柄なので教育にかけられるお金も当然少なくなる。ビハール州政府も有効な貧困対策を打てないままだ。というわけでここ霊鷲山があるビハール州というのは現代インドにおいても突出して乞食が多いことが知られている。私もまさにそうした光景を目にしているわけだ。子どもまでその乞食業に駆り出されているのを見るのはやはり辛い。

ガイドさんは「教育の問題です」と何度も言っておられた。「勉強して働くよりもこうして一日中乞食している方が楽だと彼らは信じ込んでいます。でもそれは違うでしょう」と悲しんでおられた。インドの経済格差が教育格差と直結していることを私も改めて実感した。

後ろを振り返ってみた。白い建物はロープウェイ乗り場だ。

さらに先に進むと、視界の先に岩山が見えてきた。

おお!この正面の岩山こそ霊鷲山の祭壇である。昨日上から見たあの祭壇だ。思っていたよりもかなり近くにある。

目の前の谷の向こうにそびえる岩山。ゆっくりゆっくり坂道を登って対面するこの景色は実にドラマチックだ。

谷に架かる橋を渡ってさらに進んでいく。ここに並んで座っているのももちろん乞食だ。

最後の直線。山頂は近い。

山頂近くには弟子たちの庵室であったであろう石室がある。

岩と岩の隙間にできた空間で弟子たちは強い日光や雨風をしのいでいた。そして瞑想修行の場としても使用していたことだろう。

そしてこの写真を見て気になった方もおられるかもしれない。手前の岩が金ぴかなのである。

なぜ岩が金ぴかになるかというと、次の写真を見れば一目瞭然だ。

巡礼者が金箔を岩に張り付けているのである。

東南アジア、特にタイからの巡礼者が近年こうした金箔張りを積極的にしているとガイドさんは教えてくれた。近年経済発展著しいタイから多くの巡礼ツアーが仏跡に来ている。数十年前まではインドの仏跡は日本人が大半だっが現在ではすっかり逆転し、もはや日本人が珍しくなってしまっている。様々な事情もあるだろうが、諸行無常を感じずにはいられない。

そしてなぜ彼らタイ人達が金ぴかに飾ることを好むかというと、それが自身の功徳になるからである。彼らタイの仏教徒にとってそれは来世にも現世にもよい影響をもたらすありがたいものなのだ。

このことは「(30)スリランカの上座部仏教とはどのような仏教なのかざっくり解説~日本仏教との違いについても一言」の記事でもお話ししたが、これが基本的に東南アジアの仏教徒の考え方になる。

詳しくはこの記事を参照して頂きたいのだが、ここが日本と決定的に違う部分でもあるのだ。

日本では古くて黒ずんだ、歴史を感じさせるような仏像が尊ばれる。それに対して東南アジアの仏教圏では金ぴかで極彩色の新しい像が好まれる。これは仏像だけでなく建築においてもそうである。もちろん日本にも東南アジアにも例外はあるかもしれないが、あくまで一般論としてその傾向が強い。

東南アジアの仏教徒においてはお寺を新しく綺麗に飾ることは重要な行いなのである。だから私達日本人がいくら彼らの行動を不思議に思っても、それは文化の違いとしか言いようがないものなのだ。そこに良いも悪いもない。むしろ、東南アジアの仏教徒からすれば日本人の行動は謎にしか見えないことがあることだろう。

そこからさらに先にはアーナンダの庵室とされる場所もある。

庵室と言ってよいかわからないが、巨大な岩がせり出したおかげで雨風を防げるようになっている。ここも巡礼者が絶えない場所だ。そして例のごとく金ぴかである。

さあ、間もなく霊鷲山頂上付近だ。

ここを登れば霊鷲山のあの祭壇が見えてくる。この右手側の岩山に霊鷲山の名前の由来になった岩がある。

それがこちらだ。たしかに鷲のように見えてくる。

最後の階段を登りきると、山頂に到着だ。想像していたよりも狭い。仮にここに100人もの人が集まったとしたら動くのも大変なのではないかと思ってしまうほどだ。大きな団体がいくつも来てしまったらここは大変なことになりますとガイドさんも言っていた。

私の前にはちょうど韓国からの団体客が来ていた。僧侶を中心に皆でお経を唱えていた。

こちらが霊鷲山の祭壇。

ちなみに、このオレンジの上着を着た男性がこの祭壇を管理し、巡礼客の案内などをしているのだが、高額なお布施を請求されるので気を付けたほうがよい。これはガイドさんからも強く念押しされていた。この方は僧侶ではない。仏教関係者ですらない。この方はこの地方の元締めのようなポジションにいるらしく、この方にお布施を渡してもそれはポケットマネーになるだけだとのこと。

なので霊鷲山に登る時は多くても300ルピー(日本円でおよそ600円)ほどしか持たずに、これで全部だと伝えて渡してくるのが一番だとのこと。もしお金を持ってるのが分かれば1万円以上は請求される。日本人はすぐにお金を渡してしまうから狙われているのだそうだ。私も祭壇で跪いてお参りしている最中に横からそっと「一万円出して」と日本語で言われた。お金をもらうのにはこのタイミングで言うのが重要なのだ。しかしガイドさんのアドバイス通り「これが全部です」といって300ルピーを置いてきた。

霊鷲山という聖地にできるだけのお布施をしたい気持ちは私もよくわかる。しかしそれが霊鷲山や仏教のために使われないのならば適正な額の手数料を払えばよいと私は思う。ある意味、この男性がいるからこそここは円滑に巡礼者がお参りできるようになっている。こういう管理人的な人がいなければそれこそこの狭い祭壇がカオスになってしまうだろう。

そういう意味で私はこの男性の仕事の必要性は大いに認める。しかしそれ以上ではないのだ。何が適正価格かは私にはわからないが、自分たちの納得する額をお布施するのが大事なことだと私は思う。

霊鷲山の頂上から戻って来た。ちなみにこの登山道は「ビンビサーラ・ロード」と呼ばれている。マガダ国王ビンビサーラはブッダに深く帰依していた。そのビンビサーラが首都のラージギル(王舎城)からこの道を通ってブッダに会いに行ったとされているのだ。

そしてこの霊鷲山近くにはビンビサーラ王の牢獄とされる場所も残っている。ビンビサーラ王は晩年、息子のアジャータサットゥ(阿闍世)に幽閉され餓死させられてしまうのだ。この親殺しの惨劇は「王舎城の悲劇」として日本仏教界ではよく知られている。特に浄土真宗ではこの王舎城の悲劇を開祖の親鸞聖人が重要視したこともあり、教義面でも重大な意味を持っている。私も大学院時代に親鸞聖人がこの「王舎城の悲劇」をどう捉えたのかということを学んだのをよく覚えてる。そしてその課題は今もなお私の中にある。

そしてこの牢獄跡からは霊鷲山を見ることができる。経典の中にもビンビサーラ王が霊鷲山にいるブッダに救いを求めるシーンが出てくる。ビンビサーラ王もまさにここから霊鷲山を眺め、ブッダを遠くから見つめていたことだろう。

そして最後になるが、もうひとつ伝えたいことがある。

この霊鷲山は1903年に日本の大谷探検隊がその位置を世界で初めて発見した。19世紀中頃からイギリスの発掘調査によってインド各地で仏跡が発見されてきてはいたものの、この霊鷲山がどこであるか特定できていなかったのである。

そんな中浄土真宗本願寺第二十二世 大谷光瑞法主率いる大谷探検隊が玄奘の『大唐西域記』を手掛かりにこの地を特定したのだ。まさかここ霊鷲山が日本人によって発見されていたとは!これには私も驚きだった。

主な参考図書はこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

【インド・スリランカ仏跡紀行】の目次・おすすめ記事一覧ページはこちら↓

※以下、この旅行記で参考にしたインド・スリランカの参考書をまとめた記事になります。ぜひご参照ください。

〇「インドの歴史・宗教・文化について知るのにおすすめの参考書一覧」

〇「インド仏教をもっと知りたい方へのおすすめ本一覧」

〇「仏教国スリランカを知るためのおすすめ本一覧」

関連記事

コメント