ブッダが生まれ育ったカピラヴァストゥへ~ブッダの王宮は意外と小さい?

【インド・スリランカ仏跡紀行】(72)

ブッダが生まれ育ったカピラヴァストゥへ~ブッダの王宮は意外と小さい?

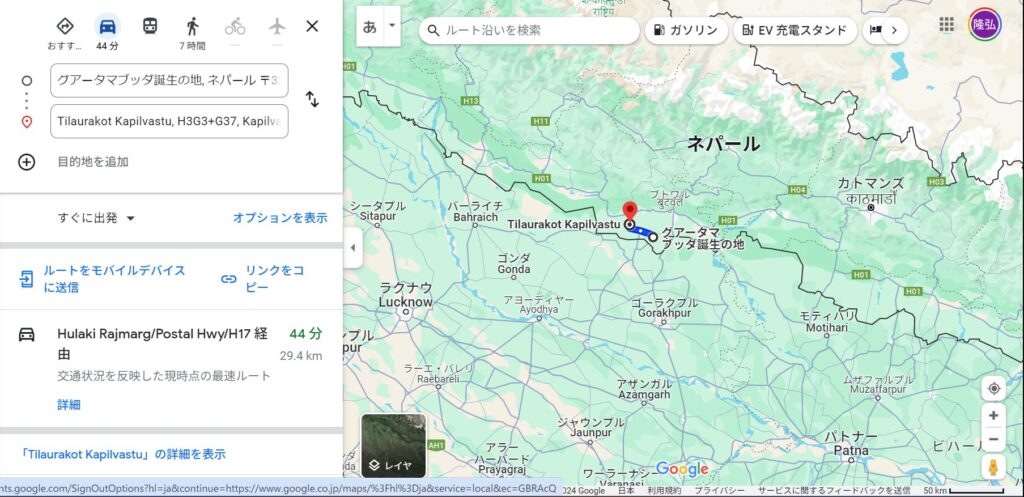

ブッダ一族がその都城として生活していたカピラヴァストゥはルンビニーから車で西に一時間弱の距離にある。距離にしておよそ30キロ。当時でも馬を使えば一日もかからない距離だったことだろう。

ブッダは幼い頃から頭脳明晰でバラモン教の教義であるヴェーダやその他学問でも優秀さを示し武芸にも長けていたが、内省的で物思いに耽るタイプの少年だったようだ。同世代の子供たちがキャッキャと遊んでいるのにも全く興味を示さず、樹の下で瞑想をする方を好んでいたというエピソードもあるほどである。

そんなブッダを見て居ても立ってもいられなかったのが父親のスッドーダナ王である。かつてバラモンから予言された通り本当に家を捨てて宗教家になってしまうのではないかと恐れたのだ。王位を継ぐはずの息子がいなくなるなどもっての外。そこで思いついたのが次のような作戦だった。

「この世のあらゆる悪や苦悩を遠ざけ、何ひとつ不自由のない生活を与えよう!そうすれば王位を捨てることなど考えまい!この世の素晴らしさを知ればよもやそれを手放そうなどとは思わないだろう!」

スッドーダナはブッダのために季節ごとに住む素晴らしい宮殿を作り、そこに彼を住まわせた。さらに美しい音楽と美女たちの踊りで彼を楽しませ、美食も与えたのである。彼が何ひとつ不自由ない生活をできるようスッドーダナは取り計らったのだ。

もちろんブッダも人間だ。仏伝『ブッダチャリタ』によれば最初はその天国のような日々を満喫していたようなのだがやがて彼はそんな日々に苦悩を感じるようになっていく。こうしてブッダの出家への道が始まっていくのだ。

さて、前置きはこの辺りにしてここから実際にカピラヴァストゥを見ていくことにしよう。

カピラヴァストゥの駐車場にやってきた。例のごとくものすごい田舎にぽつんとある。道も狭い。だがここに大型観光バスが続々とやってくるのだから面白い。日本でもよく思うのだが大型バスのドライバーさんの運転技術には尊敬しかない。

こちらがカピラヴァストゥの入り口。現在はこの遺跡の西門から入場することになる。

中は広い公園のようになっていて、木で作られた通路を私達は歩いていくことになる。

少し歩くとこうしたレンガ造りの遺構が現れてくる。

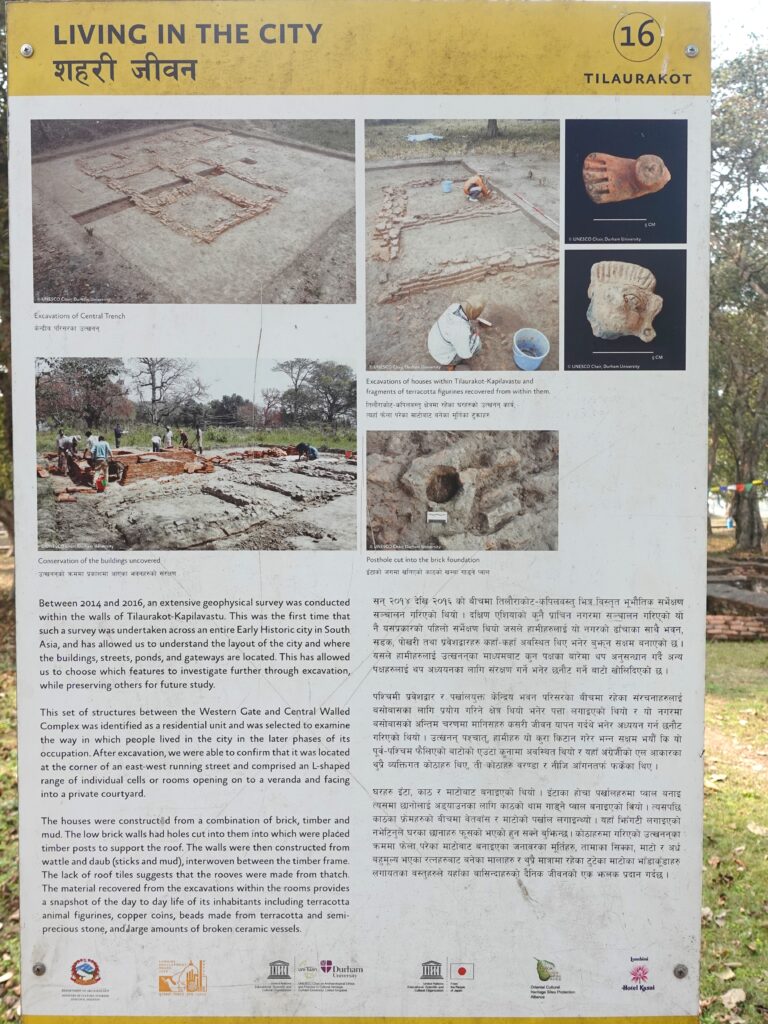

この看板によれば2014年から2016年に大規模な調査が行われたとのこと。そしてその時に数々の遺構が発掘されたようだ。

発掘が行われる前はきっとこのような何もない場所だったのではないだろうか。

先へ進んでいこう。この向こう側にシャカ族の王宮やブッダの宮殿跡がある。

こちらがスッドーダナ王が住んでいた王宮跡。

先ほどの写真は右側の大きな木の下から撮っている。

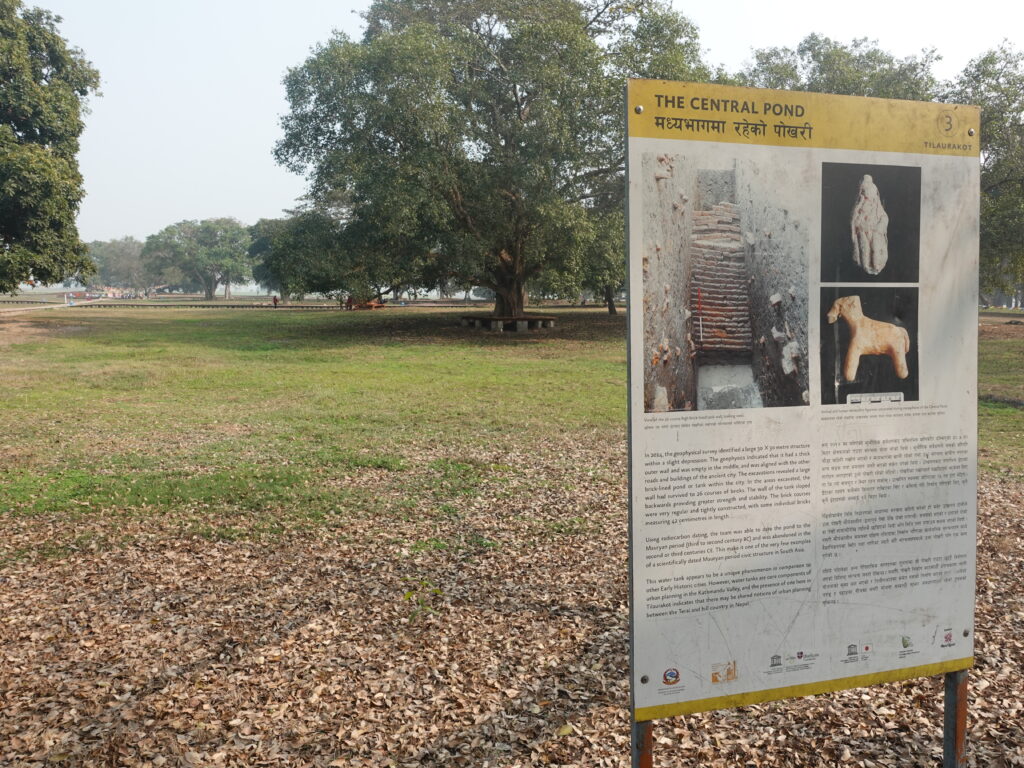

そしてその向かい(写真ではこの木の右側)にはなんと、ブッダのためにわざわざ造ったという沐浴用の池が埋まっていたそうだ。

写真の看板のすぐ前が池だった場所だ。一度発掘調査した後に保全のために再度埋め直して今のような状態になっているとのこと。来年また再調査のため掘り返されるそうだ。その調査には日本からの調査団も入っているそうで新発見があることが期待される。

こちらがカピラヴァストゥの東の門。ちょうどタイの団体もご一緒だった。

この東門はブッダが出家をした際にここから外へ出たということで、仏教徒にとって聖地のひとつになっている。

レンガの上部分は修復したものになるが、かつてのカピラヴァストゥの城壁がどれくらいの幅であったのかが感じられる。

東門を出た先には野原が広がっているが、この少し先にブッダの愛馬カンタカの塚があるともされている。今後の調査の結果を待ちたいところだ。

そしてこの写真の区画がブッダの宮殿のひとつがあったとされる場所になる。

正直、これにはかなり驚いた。と言うのも、なんとこの区画、先程紹介したスッドーダナ王の宮殿のまさに目の前にあるのだ。しかも実際に見てみると、この区画が思いのほか小さいのである。

「スッドーダナ王は季節ごとに快適に暮らせる宮殿をブッダのために3つ作った」と私達はブッダの生涯を習うとほぼ確実に聞くことになる。

だがインドの宮殿というと、私達はタージマハルやアラビアンナイトのような巨大な建物を想像してしまうが実際のブッダの宮殿は全く違う代物だったのだ。

ブッダはあくまで今から約2500年前に生きたお方である。その時代のインド、しかも辺境の小国がそれほど立派な建物を作ることなど到底不可能だ。もちろん、それでも当時の庶民と比べれば圧倒的な生活水準だったことだろう。だが現代を生きる私たちの感覚でブッダの時代を解釈すると意図せぬずれが生じてしまう危険がある。

ブッダの宮殿は現代日本の普通の一軒家より下手すると小さいかもしれない。この区画自体は大きめに囲ってはいたがそもそもスッドーダナ王の宮殿跡ですら想像よりもかなり小さかったのだ。それよりも大きく作られていたというのは考えにくいだろう。

しかもスッドーダナ王の宮殿の目の前に作られていたというのも私には衝撃だった。てっきり私は少し離れた地域に別荘的な形で立派な宮殿が作られ、そこでブッダが悠々自適に過ごしていると思い込んでいたのである。

だが、話によるとブッダの3つの宮殿全てがこのすぐ近くにあったのではないかとされている。だとすればブッダはスッドーダナ王に常に監視されているようなものだったということになる。王子様ということで青年時代から宮殿や公会堂での政務の場面には顔を出していただろうが、私生活もそれこそ常に監視の下にあったのだ。ブッダの息苦しさも並々ならぬものがあったことだろう。

敷地内を歩く。ブッダもこのような景色を眺めながら歩いていたのだろうか。実に感慨深い。

こうした道を歩いていくと、人だかりが見えてきた。

はて、これは何かと近づいてみると驚いた。

現地の人がピクニックをしていたのである。

ここにはヒンドゥー教の祠があるようで、毎週ここに集まってピクニックをして過ごすのが現地の習慣なのだそう。

祠の周りには大量の象が置かれていた。話によると、ここは安産や子育てに御利益がある祠だそうで、女性から人気があるとのこと。もしかするとその流れで幸運の印たる象が置かれているのかもしれない。写真にも写っているように白い象もここに置かれていた。白象はブッダが受胎する際の吉兆としても描かれている存在だ。インド文化圏における子宝の象徴として象は大切にされているのだろう。

だが、同時にぎょっとする光景も目にすることになった。とにかくゴミだらけなのである。ピクニックをするのは構わないがゴミを捨てたままにするのは勘弁してほしい。ここはカピラヴァストゥ、ブッダの聖地のひとつでもある。そういう場所がゴミだらけになっているというのはなんとも悲しい。しかし、現地の人からすればこういうことは当たり前のことなのだろう。こういう光景を見ると、やはりインドで仏教は滅びたのだということを実感する。現地の人たちにとってここはヒンドゥー教の祠がある場所なのである。

若きブッダが歩いたであろう敷地を歩いていると色々なことを考えてしまう。

ブッダはここで若き日を過ごした。

上でお話ししたように、スッドーダナ王はブッダに何不自由ない生活を与え、彼を引き留めようとした。

だが、美しい音楽に美女の舞、美食を尽くしてもブッダは心満たされることはなかった。

元々内省的で瞑想的だったブッダの性格もあるかもしれないが、それでもこうしたものに心惹かれなかったというのは私達からすると驚異的にも思えてしまう。

だが、そこには亡き母への思いもあったのかもしれない。ブッダの母マーヤーは彼を出産して7日後に亡くなってしまった。つまり、「自分が生まれたことで母が死んでしまった」という負い目がブッダにはあったのかもしれない。

養母となってくれたマーヤーの妹マハーパジャーパティはきっとブッダを優しく育てたことだろう。だがその優しさ故に、母への思いが募っていったということもありうる。後にブッダが母に会いに天に上り、説法をしたという伝説が語られるようになったことも見逃せない。まさについこの前に見たサンカシャや祇園精舎の丘こそその舞台である。

やはり現地を歩くと見えてくるものがある。これまで本の上でしか知らなかった世界がリアルな感触をもって現れてくる。祇園精舎とカピラヴァストゥがこんなにも近い場所にあることも車で走ったからこそ体感できる。現地に来たことでブッダの生活圏が具体的に私の中に染み込んできた。やはり仏跡に来てよかった。そして学生だった10年前ではなく、様々な経験や勉強を積んだ今だからこそこうした体験ができているのだ。やはりインドは呼ばれた時に行くべきものなのだろう。

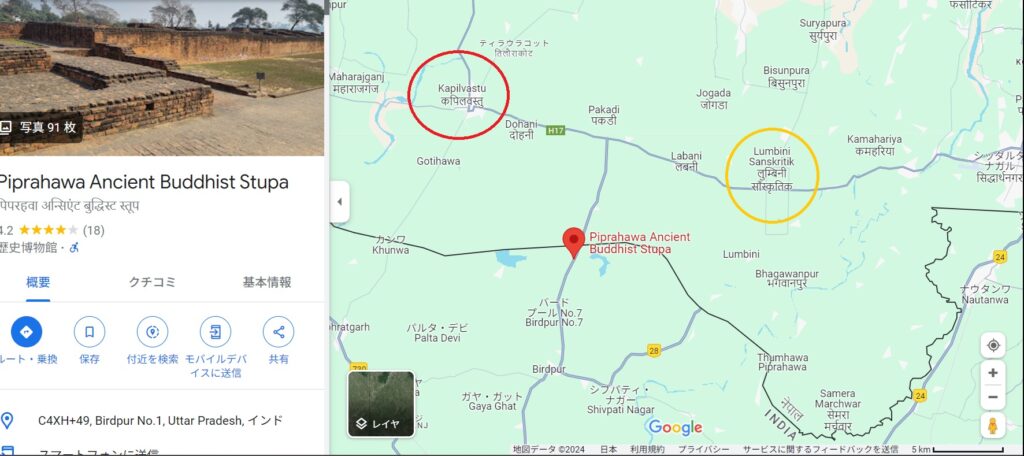

ちなみにであるが、ここはネパールのカピラヴァストゥであるが、インド側にもカピラヴァストゥがある。

「?」と思われるかもしれないが、実はカピラヴァストゥの位置はまだ確定していないのである。

赤丸がこれまで見てきたネパールのカピラヴァストゥ、黄色の丸がブッダ生誕の地ルンビニーだ。

そして赤いピンの場所がインド側のカピラヴァストゥ(ピプラーワー)である、ここはインド・ネパール国境のほんのすぐそば。私もネパールに入国する前にここを訪れている。

こちらが入り口。思いのほかきれいに整備されていることに驚いた。

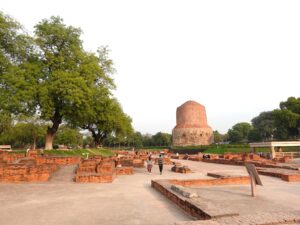

インド側のカピラヴァストゥには巨大な遺構が残っている。そしてここからブッダの遺骨とされる骨壺が見つかったことからインド側はここがカピラヴァストゥと主張している。

こうなるとどちらが本当のカピラヴァストゥかはわからない。ネパール、インド両国にとってブッダが生まれ育ったカピラヴァストゥは絶対に自分の国であってほしい。その気持ちは痛いほどわかる。だが、両方を訪れた私としては、正直ネパール説を推したい。考古学的な確証が私にあるわけではない。だが、歩いていてぐっと来たのがネパールなのである。

ネパールのカピラヴァストゥは来年大規模な調査が入ることが決まっているという。この調査次第でまた動きがあるかもしれない。私もその結果を注視したいと考えている。

主な参考図書はこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

【インド・スリランカ仏跡紀行】の目次・おすすめ記事一覧ページはこちら↓

※以下、この旅行記で参考にしたインド・スリランカの参考書をまとめた記事になります。ぜひご参照ください。

〇「インドの歴史・宗教・文化について知るのにおすすめの参考書一覧」

〇「インド仏教をもっと知りたい方へのおすすめ本一覧」

〇「仏教国スリランカを知るためのおすすめ本一覧」

関連記事

コメント