ヒンドゥー聖地カタラガマの仏教化と夜のプージャを体験~インドとの違いに驚く

【インド・スリランカ仏跡紀行】(51)

ヒンドゥー聖地カタラガマの仏教化と夜のプージャを体験~インドとの違いに驚く

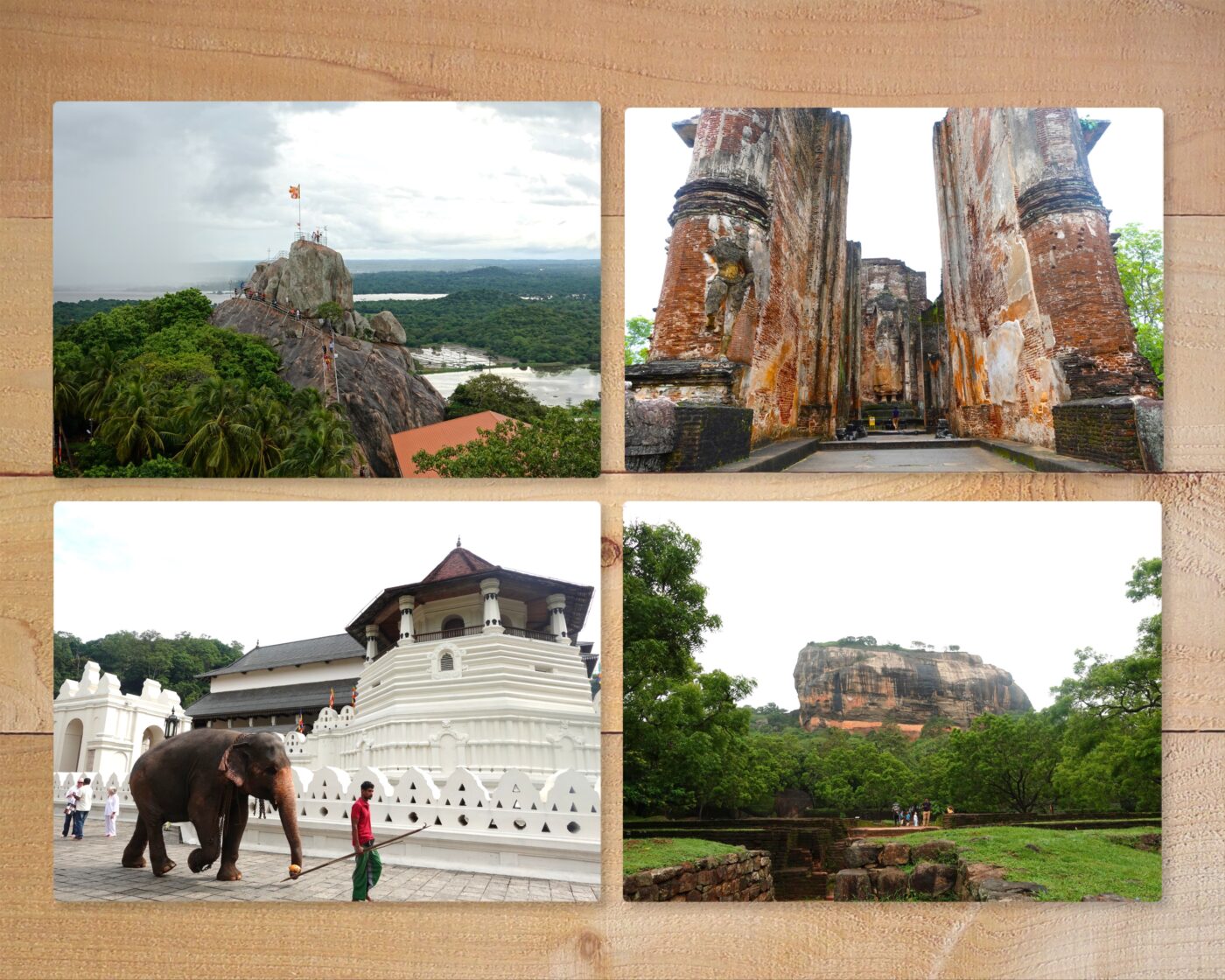

前回の記事「(50)スリランカで最も人気の巡礼地カタラガマへ~何でも叶えてくれるカタラガマ神への信仰とは」でスリランカで最も人気のある巡礼地カタラガマについてお話しした。

カタラガマ神は個人的なあらゆる願いを叶える。資本主義的な弱肉強食なビジネスが急速に展開されていたコロンボにおいて「何をしてでも勝つ」「絶対に経済的に成功する」という願いを懸けることができたのがこのカタラガマ神なのである。

カタラガマ神自体は元々ヒンドゥー教の神様であるが、スリランカ仏教において仏教の守護神として信仰されるようになったという歴史がある。日本で言う神仏習合にかなり近い形だ。こういうわけでカタラガマはヒンドゥー教徒、仏教徒どちらにとっても信仰の対象だったのである。

そのため同じ境内の中にも共存が見られる。カタラガマ神殿のすぐ後方には立派な菩提樹が立っていて、仏教徒がお参りに来ている姿が見られるのである。

そしてさらに進むと、カタラガマ神殿からキリ・ウェヘラという仏塔への門が現れる。

ヒンドゥー教的な雰囲気が強いカタラガマであるが、ここから先は仏教色が急激に強くなる。

このカタラガマと仏教について、まずは解説を見ていくことにしよう。

カタラガマは、この複合的な聖地の持つ仏教的要素から切り離して研究することはできない。巡礼者は、カタラガマ神を慣習的に礼拝し、果物を捧げ、その後キリ・ウェヘラ(仏塔)へと向かう。キリ・ウェヘラに行くには、社と仏塔をつなぐ道を通って、カタラガマ社の境内の裏門をくぐらなければならない。そして裏門をくぐるとすぐに、巡礼者はキリ・ウェヘラへの道端に並ぶ乞食や貧困者に出会うことになる。ここには、足の不自由な人、よぼよぼの人、腫れ物だらけの人、病人、死にかけた老人がいるのである。

ここで見られるカタラガマの社とのエートスの対比は、劇的なものである。すなわち巡礼者は、世俗的生活の持つもう一つの側面である、苦しみと無常に直面するのである。そしてさらに進むと、巡礼者は、仏教の浄性の象徴である白と赤の蓮華以外には、ほとんど何も売っていない商店のところに来る。それから、印象的な白い仏塔キリ・ウェヘラにやって来るのである。

巡礼者はそこで、仏陀を讃え、あらゆる物質的なもの(それは儚い香りの枯れゆく花にたとえられる)が無常であることを思い起こさせるパーリ語の偈を唱える。ここには、カタラガマ神の社とはまったく異なる雰囲気、すなわち、平安、安息、静寂がある。神の社の喧騒はここでは聞かれず、シンハラ人がまさに「鉄のロ」と呼ぶ、スピーカーの耳障りな音さえないのである。

カタラガマで目立つ色が赤だとすれば、キリ・ウェハラの色は白である。カタラガマが官能を祝福する場所の代表なら、キリ・ウェヘラは官能を鎮め超越するのを祝福する場所である。キリ・ウェヘラでのすべての底にあるのは、仏陀自身が世界を放棄した存在であるという、強力な「神話的モデル」である。すなわち、仏陀が最初は享楽的な生を楽しみ、その後、病、老、死と、病老死を超えるモデルとなる黄色い衣をまとった托鉢者という四つの印と出会い、最後には寂静なる涅槃を達成するという、神話的モデルがあるのである。

そして巡礼者も、仏陀と同じ道を辿る。まず川を渡ることで、世俗的存在としての日々の現実性を捨て去り、次にカタラガマ神の情熱と官能へと進み、それから人生の苦しみと悲惨さに衝撃を受け、最後には、無常のあらゆる面を代表する情熱と悲惨さから解放されて、キリ・ウェヘラの持つ平安と安息を実現するのである。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

法藏館、リチャード・ゴンブリッチ、ガナナート・オベーセーカラ、島岩訳『スリランカの仏教』P251-252

この解説はぜひ頭に入れておいて頂きたい。私もスリランカに行く前にこの解説を読み、こんなにすごいところがあるのかと感嘆したものである。だからこそ私ははるばるカタラガマまでやって来たのだ。

では、これよりキリ・ウェハラへ向けて進んでいこう。

こちらが門を出てすぐの場所だ。上の解説によればここに乞食や足の不自由な人、よぼよぼの人、腫れ物だらけの人、病人、死にかけた老人がいるとのことだが見当たらない。

さらに進んでも一向にそのような人達の姿は見られなかった。いるのは見世物の象だけだった。

少し歩くと商店が現れ始めた。解説によれば「仏教の浄性の象徴である白と赤の蓮華以外には、ほとんど何も売っていない商店」ということだったが、カタラガマの入り口と同じような色鮮やかな供物がたくさん売られていた。売り子さん達も元気に客引きしている。

いよいよキリ・ウェハラの近くまでやって来た。この辺りまで来ると急に賑やかな雰囲気になる。そしてスピーカーから大音量で放送が流れていることにも気づく。ここも解説と異なる。

そう。上の解説で説かれているキリ・ウェハラエリアと現在ではかなりのずれがあるのである。しかしそれも仕方がない。何せ上の引用元である『スリランカの仏教』は1988年の出版である。実に35年も前のことなのだ。これだけ時が過ぎれば現地の雰囲気も変わることだろう。

そして私も気になったのでガイドさんに聞いてみた。

すると、近年スリランカ全土で乞食などが禁止されたとのことであった。政府が彼らを保護するようになったのだそうだ。そしてキリ・ウェハラ近くはお寺にお布施を払えばスピーカーで名前と願いを大音量で読み上げてもらえるそうで、これも好評とのことであった。35年前はヒンドゥー教的な鉄の口を嫌っていたシンハラ人であったが、今ではそれにもすっかり馴染んだということなのかもしれない。

キリ・ウェハラの周囲には何か所も小さな仏殿が組まれていて私達も献花しお参りをした。

そしてこの白くきれいに塗られたキリ・ウェハラであるが、下を見てみると少しだけレンガ部分を確認することができた。

このキリ・ウェハラも近年修復され、きれいに塗り直されたものなのである。「(34)スリランカ内戦と急速に進んだ仏教聖地復活の背景~シンハラ仏教ナショナリズムと聖地の関係とは」の記事でもお話ししたが、スリランカの仏教聖地はシンハラ・オンリー政策と密接な関係がある。このキリ・ウェハラもまさにその流れの代表格なのだ。

もちろん、キリ・ウェハラ自体の歴史は古い。伝承によれば紀元前2世紀説や紀元後3世紀後半説など時代に大きな幅があるが、少なくとも紀元後4世紀にはこの仏塔が建てられたものとされている。そしてその当時からカタラガマは仏教聖地のひとつとして重んじられていたとスリランカの年代記は語っている。

だが、その歴史に浮き沈みがあったのも事実で、ほとんど存在感を失ってしまった時期も長かったのである。それに、そもそもキリ・ウェハラだけでなくカタラガマ全体が風前の灯火だった時代もあったのだ。

オべーセーカラがカタラガマで出会った老人の話によれば、カタラガマは荒廃し、神殿は崩れおちてボロボロになり、一九二〇年頃までは巡礼者も殆んどいなくなって、わずかのヒンドゥー教の信者と、スリランカ北部のタミル及び南インドのサンニヤーシンと呼ばれる托鉢者が訪れるだけに過ぎなかったと言う。

聖地カタラガマは、ほぼ百年にわたって顕著な衰退期に入り、巡礼者数は急激に減少した。一八七〇年代の記録では、年間に百人にも満たないこともあった。しかし一九世紀半ば以降に、イギリスによってプランテーション労働に従事したインド・タミル人が中央部を中心に居住し、彼らがムルガン信仰を熱心に説いたこともあって、徐々に復活してきた。しかし、その内容は以前のものとは大きく異なっていたと思われる。

二〇世紀初期になると、かなり巡礼者が増え、一九三〇年代初めまでには、年間一万人から二万五千人に回復する。その多くは、タミル人を主体とするヒンドゥー教の信者であったとされ、これにはスリランカ・タミル人のナショナリズムの興隆や南インドのドラヴィダ復興運動の影響もあった。

一九四〇年代に入って政治・経済状況が不安定になると共に、巡礼も増加し、一九四九年にカタラガマが主要道路と連絡をつけられ、一九五二年にバスが開通して巡礼が増加した。一九七三年には公式には八〇万人、現在ではほぼ年間百万人ぐらいの巡礼者がここを訪れているという。その内容も、一九五八年以降に変化し、今日ではシンハラ人がその大半を占めるようになっている。こうした聖地の性格の急激な変化は、社会変動に伴なって生じたものであることは明白である。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

春秋社、鈴木正崇『スリランカの宗教と社会―文化人類学的考察』P676-677

巡礼者もいなくなり、ボロボロに荒廃していたカタラガマが回復し始めたのはタミル人(スリランカのヒンドゥー教徒)の巡礼者が増えたことがそのきっかけだった。それでも上の解説の通り、今のような盛況ぶりとは全く異なるものだったようである。

しかし1949年に道路が開通し、1952年にバスが通ったことでコロンボやキャンディからのアクセスが飛躍的に改善された。しかも当時はシンハラナショナリズムが吹き荒れていた時代である。このシンハラナショナリズムについては「(33)ダルマパーラとシンハラ仏教ナショナリズム~スリランカ近代仏教の大きな流れとは」の記事でもお話ししたが、まさにカタラガマの復活はこの政治運動と大きな関りがあったのだ。

この様に聖地カタラガマでは、ほぼ四期にわたる変化はあったが、タミル人ヒンドゥー教徒とシンハラ人仏教徒は共存し、相互補完的性格を持ちつつ有機的な統合を果たしていた。いや、ヒンドゥー教徒とか仏教徒という言葉はなかった。この言葉を差異の表徴として作り出してきたのが、植民地時代以降のスリランカの歴史である。

独立後のシンハラ人優遇政策の中で次第に民族対立が激しくなると共に、カタラガマ巡礼もその性格を大きく変え、今日ではマス・メディアや交通網の整備も相い俟って、カタラガマ神はシンハラ人の国民的神となり、仏教的世界観の中に完全に包摂されるようになった。

仏教の僧侶は、カタラガマを古代からの仏教の聖地であったと主張し、かつてのドゥッタガーマニィの仏塔建立という英雄伝説を持ち出し、考古遺跡を証拠としつつ過去を仏教にひきつけて再解釈を施して、聖地の仏教化を急速に進めている。

仏塔を華麗に修覆したこと、仏塔へ神殿を経由せずに直接到達する巡礼路の創設、火渡りに先立って仏教経典のピリットを朗唱すること、ぺラヘラの先頭に五色の仏教旗(神智協会のオールコット大佐とブラヴァツキー夫人が一八九二年頃に制定)が据えられたことと、ぺラヘラの先導役として仏教徒の団体がヒンドゥー教徒に先立って歩くこと、主神祠のある聖城の前にアピナワーラーマヤという仏教寺院が出来たこと、一九六〇年代から政府の援助を得て聖地公園に整備する計画がたてられて、観光局も支援していることなどが挙げられる。

一九八三年以後、対立の激化に伴ない、タミル人ヒンドゥー教徒は次第に巡礼にやって来なくなり、一九八六年にはほぼいなくなったといい、カタラガマは仏教徒の独占する聖地に変貌しつつある。政治情勢の変化と連動して、カタラガマの聖地の性格や儀礼は大きな変容を遂げることになったと言える。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

春秋社、鈴木正崇『スリランカの宗教と社会―文化人類学的考察』P620-621

カタラガマが仏教化されていく過程については上でも引用しているリチャード・ゴンブリッチ、ガナナート・オベーセーカラ共著の『スリランカの仏教』で詳しく説かれているのでぜひおすすめしたい。ここでは書ききれないことが山ほどあるのである。カタラガマはそれだけで一冊の本ができてしまうほど歴史的、文化的に興味深い場所である。今回の記事ではこれ以上は深入りしないことにしよう。

キリ・ウェハラから帰ってくるとちょうどカタラガマ神殿への奉納の行列と出くわした。白い服はシンハラ仏教徒の正装だ。カタラガマ神にこうして大勢の人がお参りをしていることがこれらの写真でもわかると思う。

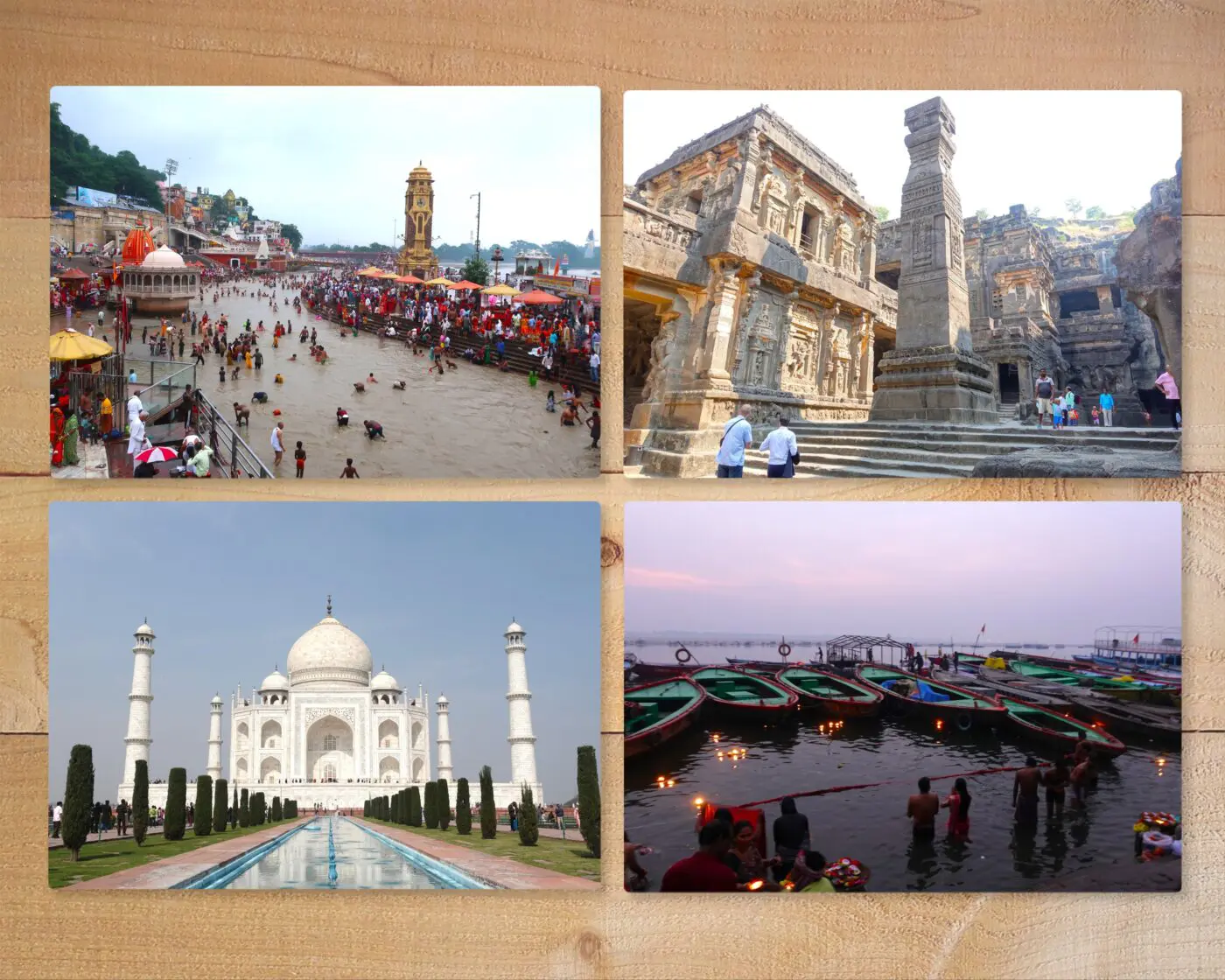

そしてこの日の夜、私は再びカタラガマ神殿へとやってきた。夜のプージャを見に来たのである。

思いのほか人が少なくて驚いた。ハリドワールの大混雑のイメージがあったのでこの人寂しい聖地には何とも言えない気分。

カタラガマ神殿の境内には人がいたので一安心。今日はかなり空いているとのこと。お祭りの時は歩くのも大変なくらいの混雑だそうだ。

そしてここで私はプージャの開始を待ったのである。

この動画の1分頃からがプージャになる。

やはり何度見てもこじんまりしている。鐘と太鼓と笛の音が鳴らされプージャが始まったのだが、歌はほとんど聞こえない。中でお祈りの儀式作法が行われているのだろうがほとんど見えない。巫女?のような女性が火を灯しているのがなんとか見えた。この単調で動きの見えないプージャが30分以上続く。巡礼者たちも黙ってこの儀式を外から見守るしかない。皆まんじりともせずその場にいたのである。

そしてガイドさんから「終わりましたからそろそろ行きましょうか」と声を掛けられ私はこの場を離れることになったのだが、正直いつ終わったのかさえわからないほどだった。それほど動きが見えないのである。しかも太鼓と笛はその後も鳴らされ続けていた。プージャ自体はこの後も続くらしく、これから巡礼者たちが供物を捧げに行くらしい。「儀式自体は終わった」ということなのだろう。

それにしても、この慎み深く、適度で、秩序あるプージャは何なのだろう。

ハリドワールのあのエンタメ感溢れるプージャとはえらい違いだ。(※「(3)ハリドワールの祈りの儀式プージャを体験~巡礼者達の熱気とエンタメ性溢れる祭式に驚愕」の記事参照)

「祝祭、極端、混沌、熱気」、ヒンドゥーの祭りといえばこれらの言葉が思い浮かぶ。

それに対して何とシンハラ人はおとなしいことか・・・。だがそんなシンハラ人に私は共感してしまう。どう考えてもインド人と私達日本人は違いすぎる。そしてスリランカを旅して心の底から思ったが、日本人にとって馴染みやすい文化や精神性がここにはあるのである。「秩序、清潔、控えめ」などはその筆頭だろう。そして大国インドとの関係は日本における中国との関係ともやはり似ているものを感じるのである。

この後私はキリ・ウェハラも再び訪れた。

闇の中キリ・ウェハラへ通ずる道だけが煌々と照らされている。

仏塔の上で輝く月を見ながら私もお参りした。穏やかな空気に私も心癒される。夜になると暑さもかなり和らぐので歩くだけでも心地よい。

カタラガマ神殿の方に戻ってきたが、まだ神殿はお供物の奉納でごった返していた。私がキリ・ウェハラへ行っている最中も続々と巡礼者がやって来ていたようだ。

現代スリランカの宗教を考える上でこのカタラガマは外すことはできない。カタラガマについて詳しく説かれた参考書は上でも引用したゴンブリッチ、オベーセーカラ共著『スリランカの仏教』や鈴木正崇著『スリランカの宗教と社会』がおすすめだ。また、入門書としては澁谷利雄著『スリランカ現代誌』という本もカタラガマとは何ぞやを知る上でとても役に立つ本である。

私にとってもここを訪れることができたのは非常にありがたい経験となった。

主な参考図書はこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

【インド・スリランカ仏跡紀行】の目次・おすすめ記事一覧ページはこちら↓

※以下、この旅行記で参考にしたインド・スリランカの参考書をまとめた記事になります。ぜひご参照ください。

〇「インドの歴史・宗教・文化について知るのにおすすめの参考書一覧」

〇「インド仏教をもっと知りたい方へのおすすめ本一覧」

〇「仏教国スリランカを知るためのおすすめ本一覧」

関連記事

コメント