ダルマパーラのプロテスタント仏教とは~スリランカの伝統仏教とも異なる新仏教の存在とその影響

【インド・スリランカ仏跡紀行】(43)

ダルマパーラのプロテスタント仏教とは~スリランカの伝統仏教とも異なる新仏教の存在とその影響

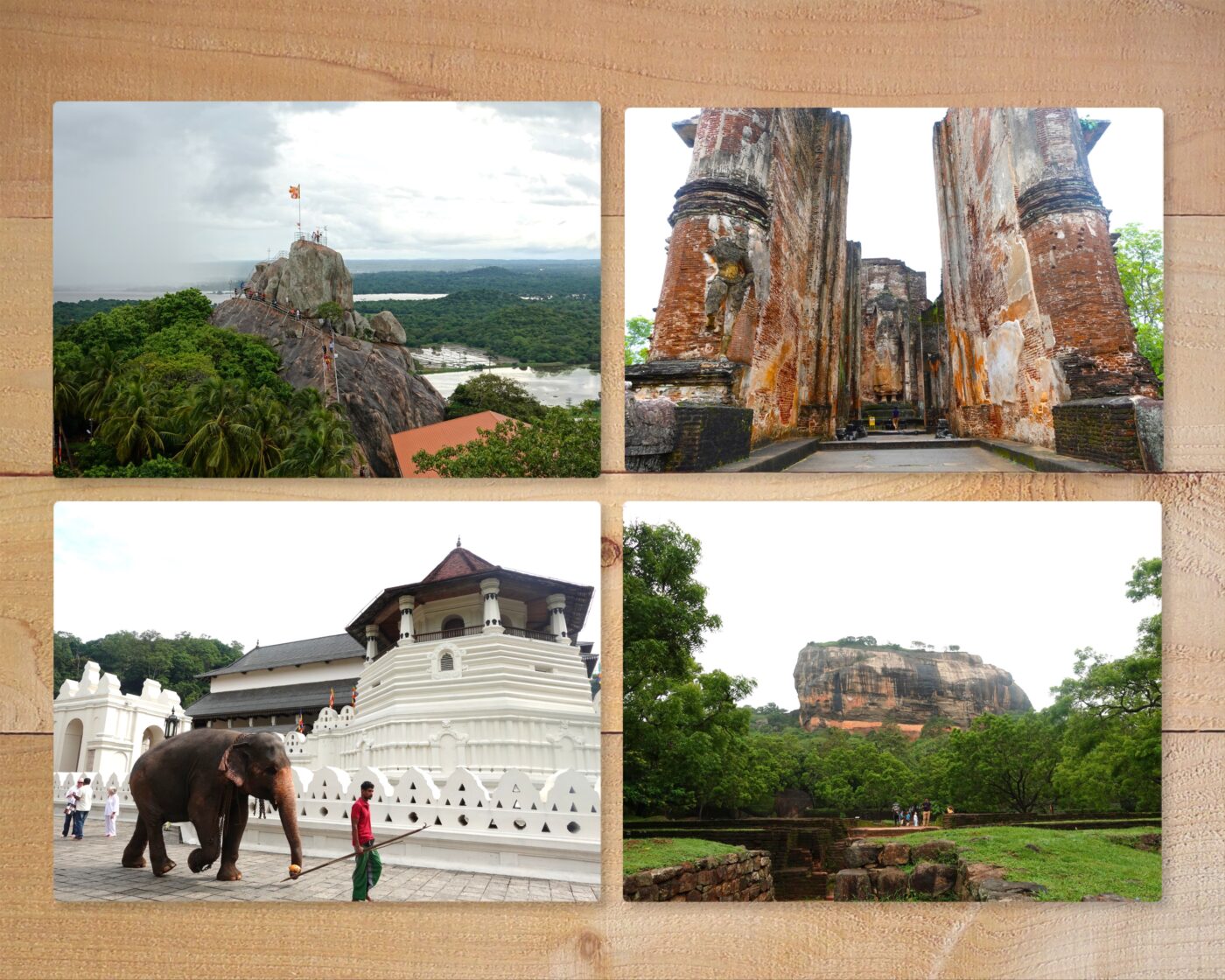

前回の記事「(42)キャンディの仏歯寺でプージャを体験~スリランカの伝統的な仏教とは何なのかについて考えてみた」でスリランカの伝統的な仏教と一般信者レベルの仏教信仰についてお話しした。

スリランカの仏教は伝統的に出家者と在家者の区別が厳密である。戒律を守り俗世とは距離を置く出家者と、民間の仏教信仰の姿はかなり異なる。

前回の記事で見たように、仏歯寺の境内にはヒンドゥー教や土着の神様も祀られており、まさに神仏習合的な信仰がなされていることも紹介した。さらにはピリット儀礼という法要や悪魔祓いの伝統もお伝えした。伝統的なスリランカ仏教は私たちのイメージする厳格な上座部仏教とは違うのである。どちらかというと、その姿は私達日本仏教とも近いと言えよう。

ではなぜそのような「イメージのずれ」が生じたのであろうか。私たちのイメージするスリランカ仏教というのはどこからやって来たのだろうか。

その鍵を握るのが今回紹介するダルマパーラの「プロテスタント仏教」なのである。

そう、こうした厳格なイメージの仏教や「ブッダの教えに最も忠実な仏教」というのはダルマパーラが唱えた新たな仏教なのだ。

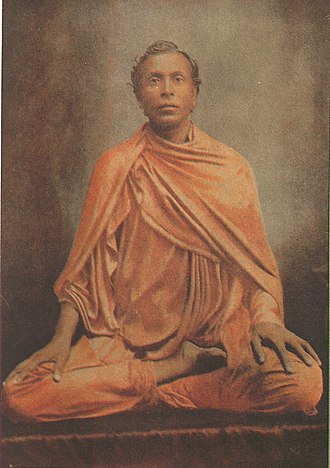

ダルマパーラについては「(33)ダルマパーラとシンハラ仏教ナショナリズム~スリランカ近代仏教の大きな流れとは」の記事ですでにお話ししたが、その記事ではあくまでダルマパーラその人と「シンハラ仏教ナショナリズム」についての解説がメインだった。それに対し今回の記事ではダルマパーラが唱える仏教とヨーロッパの仏教理解についてお話ししていきたい。

まずは、復習としてダルマパーラが登場する時代背景についてざっくり見ていくことにしよう。

スリランカでは、プロテスタント・ミッションの活発な活動が引き金となって、特に一九世紀半ばから二〇世紀半ばにかけて仏教徒たちによる反キリスト教運動が生まれた。

キリスト教の絶対的な優越性を信じるだけでなく、キリスト教と仏教はまったく相容れないと考える宣教師たちは、改宗者の獲得のために、あるいは「名目的キリスト教徒」の追放のために仏教の徹底的な批判を行った。

危機感を抱いた仏教徒たちは、宣教師たちに対抗することになるのだが、この過程で仏教徒たちもキリスト教宣教師の手法を取り入れていった。それはたとえば、各地に支部をつくり、キリスト教会に似た建物を建て、説教者を送ることであり、また民衆を動員し、寄付金を集め、印刷所や学校を設立することであった。これは従来の地縁や血縁の範囲を超えたネットワークの構築であり、おそらくそれまでのスリランカにはなかったものであった。

また、この反キリスト運動の過程で、キリスト教は激しく攻撃され、仏教徒の危機意識に訴える主張が唱えられたが、これは前近代スリランカにかなりの程度存在した多元的で寛容な宗教的、民族的文化の多くが消失し、シンハラ人仏教徒という堅固で固定的なコミュニティが形成されていく過程でもあった。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

明石書店、川島耕司『スリランカと民族―シンハラ・ナショナリズムの形成とマイノリティ集団』P20

スリランカで仏教復興運動が起きたのはイギリスによる植民地統治がきっかけだったことは以前の記事でもお話しした。

上の引用で触れられているように、当時のスリランカは英国統治下ということで英語教育とキリスト教教育が積極的になされていたというのがポイントである。コロンボなどの大都市ではミッション系の学校が次々と設立され、そこで新興エリートたちは教育を受けたのである。その彼らが自らの仏教を守るために仏教復興運動を起こすのであるが、ここである皮肉な事態が発生する。

イギリス的、プロテスタント的なものに反対するはずが、結局イギリス的、プロテスタント的な方法を取らずにはいられなかったのである。つまり、支部や学校の設立や出版、西欧的な演説手法の吸収などがそれにあたる。しかもその仏教復興も従来の仏教とは異なる文脈で行われることになってしまった。なんと、仏教もプロテスタント化してしまったのである。

杉本良男『仏教モダニズムの遺産』ではこのことについて端的に次のようにまとめられている。

ダルマパーラの仏教改革は、宗教的にはプロテスタンティズムの影響をうけた、仏陀一仏・呪術排除・現世内禁欲主義などを特徴とする社会改革運動であった。

これはもともと多分に神祇・鬼霊信仰などとの「混淆的」な色彩をおびていたシンハラ仏教体系を、釈尊仏陀の威光のもとに一元化しようとする構想に貫かれたものにほかならなかった。

逆に、呪術的信仰は、「原始的」な「迷信」とみなされ、仏陀一仏のみを信ずることが要請された。そのさいに批判の対象となったのが偶像崇拝と儀礼主義である。

ダルマパーラは村人と同様に、仏教僧侶が怠惰であることや退屈な僧院に籠っていることなどを厳しく批判し、まず外に出て学びそれから村人に説法するようにと説く。それも、迷信に満ちた儀礼主義ではなく正しい純粋な仏教を説くことが求められる。

それはまさしく宗教改革におけるプロテスタントからカトリックへの批判的な謂いの繰り返しであった。このようなプロテスタント的な「一元化」はまさにC・A・べイリーが言う近代性の証しであり、その意味で「仏教近代化」の決定的な指標になっている。

※スマホ等でも読みやすいように原語や引用元など一部省略した

風響社、杉本良男『仏教モダニズムの遺産 アナガーリカ・ダルマパーラとナショナリズム』P81-82

いかがだろうか。この箇所を読んで「あっ」となった方も多いのではないだろうか。

そう。前回の記事で紹介した伝統的な仏教が「迷信」や「時代遅れ」なものとして批判されたのはまさにこの文脈だったのである。キリスト教教育を受けたダルマパーラはプロテスタント的な教えを吸収し、それを仏教に適用して自らの仏教を生み出したのであった。スリランカ仏教が古くて新しいというのはこういう意味なのである。伝統的な仏教はたしかに古いのだが、ダルマパーラの説くプロテスタント仏教は19世紀後半に生まれた全く新しい仏教なのだ。

そしてダルマパーラは自らの説く仏教を迷信を排した「純粋仏教」だと断言する。そしてそれは科学的、合理的で哲学的なものであり、ブッダが実際に説いた教えに最も忠実な「正しい仏教」だと主張する。その結果ダルマパーラ以外の仏教、つまりスリランカの伝統仏教だけでなく、他国の大乗仏教に対しても激しい非難をすることになるのである。

日本でも明治以後、「大乗非仏説」論争が巻き起こった。大乗仏教はブッダ自身が説いたものではなく後に創作されたものであるから真の仏教ではないという批判だ。こうした批判が起こるのもダルマパーラと同じように、イギリス的、プロテスタント的側面からの宗教運動があったからなのである。

この辺りについては私もお話ししたいことがたくさんあるのだが、それだけでものすごい分量になってしまうのでここでは自粛する。興味のある方はぜひフィリップ・C・アーモンド著『英国の仏教発見』という本を読んでみてほしい。衝撃の事実が書かれている。

この記事ではこれ以上は口を閉ざすことにしよう。情報過多になり読者の皆さんを困惑させてしまう気がするのだ。世の中には「簡単にはまとめられないもの」があるのである。いや、「まとめてはいけないもの」があるのである。

ちなみに、ダルマパーラのこの禁欲的な「プロテスタント仏教」はシンハラ人にもあまり人気がなかったようだ。彼の教えを奉じたのは一部の新興エリートのみだったのである。シンハラ人全体に響いたわけではない。結局彼の教えで影響力を持ち続けたのは「シンハラ仏教ナショナリズム」だったのである。

つまり、彼の信仰運動は一般民衆には説得力を持ちえなかったのである。彼の影響力が及んだのは政治運動としての「シンハラ仏教ナショナリズム」だったのだ。

「シンハラ仏教ナショナリズム」はプロテスタント的な禁欲主義を強制することはない。従来のヒンドゥー教の神々を取り込んだ教えも継続している。しかし対外的なアジテーションの場では他の教えを攻撃するのである。

政治活動家としては強力な影響を持ったダルマパーラ・・・

しかし宗教者としての人生は苦難のまま終わったことが杉本良男著『仏教モダニズムの遺産』で書かれていたが、私もまさにそう思うのである。

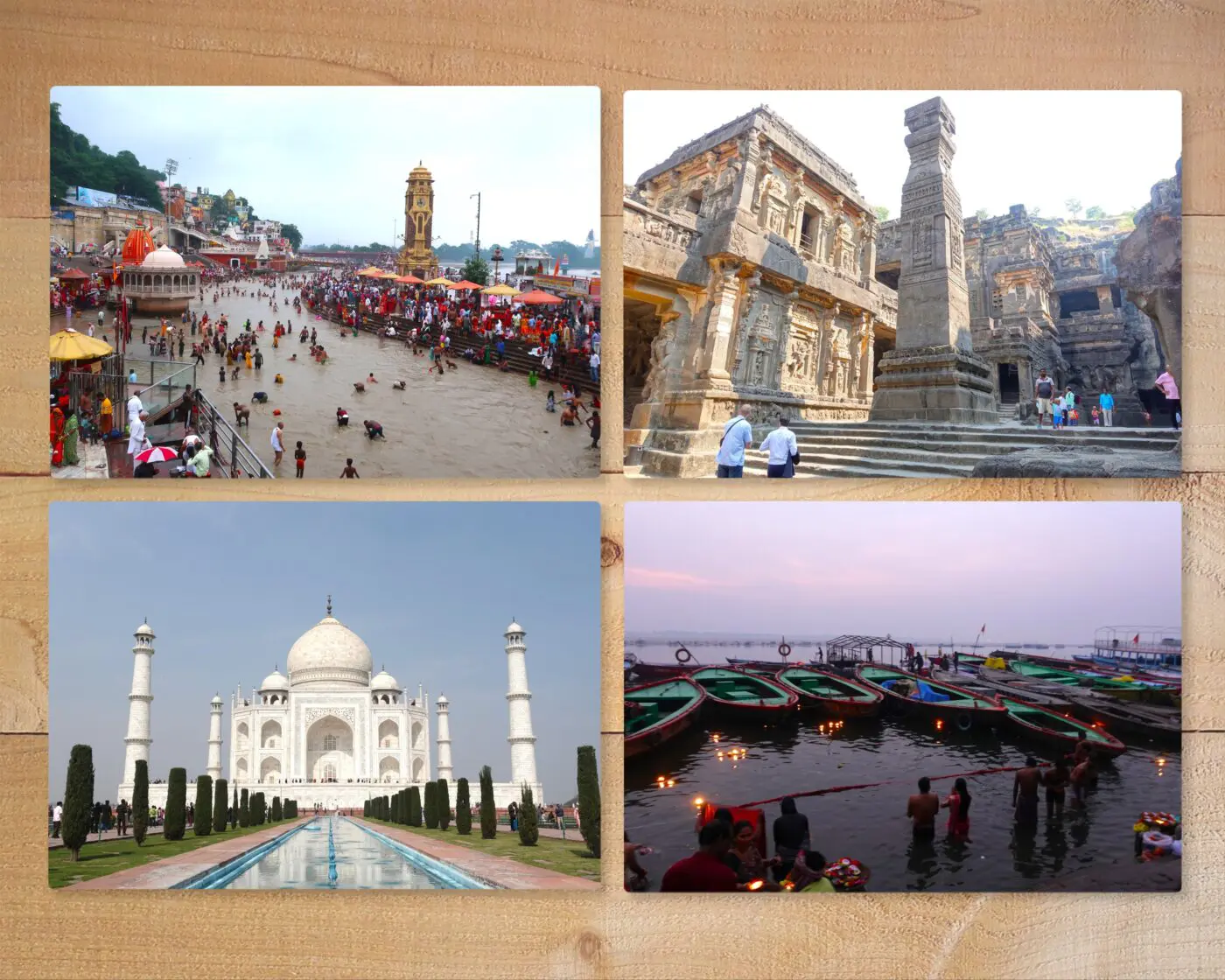

日本で言うなら幕末や明治の荒波の時代である。この時代の西欧に対する反発や旧社会への改革圧力は凄まじいものがあっただろう。そうした流れの中でダルマパーラのプロテスタント仏教が生まれたというのも私達は考慮にいれなければならない。ダルマパーラを単に「紛争を招いた民族主義者」として否定するだけでは足りないのである。彼の人生や思想は私達日本の歴史を考える上でも大きな意味を持つのである。

主な参考図書はこちら↓

仏教モダニズムの遺産:アナガーリカ・ダルマパーラとナショナリズム

次の記事はこちら

前の記事はこちら

【インド・スリランカ仏跡紀行】の目次・おすすめ記事一覧ページはこちら↓

※以下、この旅行記で参考にしたインド・スリランカの参考書をまとめた記事になります。ぜひご参照ください。

〇「インドの歴史・宗教・文化について知るのにおすすめの参考書一覧」

〇「インド仏教をもっと知りたい方へのおすすめ本一覧」

〇「仏教国スリランカを知るためのおすすめ本一覧」

関連記事

コメント