J・M・バリ『ピーターパン』あらすじと感想~ディズニーの原作は想像以上に切なくて、バイオレンスな作品だった

J・M・バリ『ピーターパン』あらすじと感想~ディズニーの原作は想像以上に切なくて、バイオレンスな作品だった

今回ご紹介するのは1911年にJ・M・バリによって発表された『ピーターパンとウェンディー』です。私が読んだのは岩波書店から発行された厨川圭子訳『ピーター・パン』2002年新版第2刷版です。

早速この本について見ていきましょう。

けっして大人になりたがらない永遠の少年、ピーター・パン。ウェンディーとジョンとマイケルのきょうだいは、ピーター・パンと妖精ティンカー・ベルに導かれておとぎの国へと向かいます。

Amazon商品紹介ページより

ピーター・パンといえばディズニー映画でも有名な、誰もが知るキャラクターですよね。

私がこの『ピーター・パン』の原作を読もうと思ったのは何と言ってもディズニー映画の影響です。ウォルト・ディズニーは童話からアニメ映画を多数制作しています。そしてその映画化にあたり、ディズニーは大幅なアレンジを加えています。原作と映画の違いがわかればディズニーのオリジナル部分が見えてきます。言い換えるならばディズニー映画の特徴は何かを考える上で、原作を読むことは大きな手掛かりとなるのです。というわけで私は『ピーター・パン』の原作を読んでみることにしたのでした。

この原作について巻末では次のように解説されています。

このお話の作者、J・M・バリ(James Matthew Barrie)は、一八六〇年五月九日、スコットランド東部の機織町に生まれました。

父は貧しい手織り職人で、子どもは十人もいました。家のくらしはかなり苦しかったのですが、母は子ども思いの、やさしい、頭のいい人で、子どもの教育にいっしょうけんめいでした。このようにして、バリは貧しいながらも、心豊かに、成長しました。

一八八二年、エディンバラ大学を卒業すると、まず、新聞社につとめました。そのかたわら、雑誌に寄稿したりしていましたが、そのうちに、つとめもやめて、文筆にうちこみました。作品ごとに有名になり、一八八九年には、キプリングと並び称される、新進作家となりました。

一九〇〇年頃までは、主に、小説や随筆ばかり書いていましたが、それ以後は、主に、劇を書くようになりました。もちろん。一九〇〇年前にも、いくつか、劇を書きましたし、一九〇〇年以後にも、いくつか、小説を書きました。この「ピーター・パン」の小説もそうです。

この小説は何度か筆を加えられましたが、一番もとになるものは、一九〇二年、「小さい白い鳥」(The Little White Bird)という題で、本になったものです。つづいて、一九〇六年、「ケンジントン公園のピーター・パン」(Peter Pan in Kensington Gardens)という題で、また、一九一一年には、「ピーター・パンとウェンディー」(Peter and Wendy)という題で、それぞれ、世に出ました。

このお話は、最後の「ピーター・パンとウェンディー」から訳したものです。

ピーター・パンという少年は、もちろん、ほんとうに生きていた人ではありません。いたずら好きで、冒険好きで、むてっぽうで、そのくせ、ウェンディーやウェンディーのおかあさんのように、だれでも一目見たら、すぐ好きになってしまう、魅力を持っている男の子です。子どものかわいらしさ、たのしさを、一ばんよく代表しているのが、ピーター・パンです。

「ピーター・パン」のお話は、原作のまま訳されたものや、子ども向きに書き直されたものや、劇になったものなど、いろいろありますが、どこの国でも、昔も今も変わらず、人気があります。それは、ピーター・パンが、永遠に変わらない、子どもの夢だからです。「子どもたちが、ほがらかで、むじゃきで、むてっぽうであるかぎり、いつまでも」ピーター・パンのお話しは世の人々に読まれるでしょう。

今、ロンドンのケンジントン公園には、笛を吹きながら踊っている、ピーター・パンの像が立っています。

バリが「ピーター・パン」のお話をお伽劇に書いたのは、一九〇四年十二月でした。この劇のおかげで、バリは世界的に有名な人になりました。それ以来、「ピーター・パン」の劇は、クリスマスには、かならず上演されるというほどになりました。

岩波書店、J・M・バリ、厨川圭子訳『ピーター・パン』2002年新版第2刷P347-349

この解説を読む限り、ここで語られるピーター・パンはたしかに私たちがよく知るディズニー映画のピーター・パンと近しいものを感じますが、いざ本編を読んでみるとそこで語られる彼の性格や物語に私は驚くことになりました。

まず、ピーター・パンの性格がとにかくどうしようもない!ディズニー映画でも彼は自由人過ぎますし抜けてる部分もありましたがまだ愛嬌があります。ですが原作のピーター・パンはもはや恐ろしさすら感じます。

と言いますのも、彼はまず誘惑者としてやって来ます。これはディズニーでも同じですが、原作では不気味な雰囲気さえあります。大人にならなくてもよい永遠の理想郷へと誘う天使の顔をした悪魔のようです。もちろん、影を取り返すためにウェンディの部屋にやって来たというのは同じですが、ディズニーのように視覚的にコメディタッチで見ることができない分やはりダークな雰囲気です。

そして私にとってこれが一番なのですが、ピーター・パンがあまりに自己中心的すぎるのです。全くというほど他者に関心がありません。他者に注意が向くときも、それは自分が楽しむための道具としてでしかありません。だからこそ、遊び終わってしまえばその存在を忘れてしまいます。彼は一日経つと相手の名前やその存在すらも忘れてしまいます。自分が連れ去ったウェンディー達のこともすぐに忘れてしまいます。自己中心性は子どもの特徴ではありますが、ピーター・パンはその象徴のごとくそれが極めて強力に濃縮された存在になっています。そのため他者への思いやりも存在しません。ピーター・パンは空を飛ぶことに慣れていないウェンディー達を気遣うこともなく、自分の楽しみのために彼らを扱ったりします。自分が中心で他者に関心がないのですからそれも当然です。相手がどう思うかなど関係ないのです。

良くも悪くも空気を読む文化たる我々日本人からするとこのピーター・パンの暴虐とも言える自己中心性はなかなか受け入れにくいものがあるように感じました。

そして物語の点から言うと、こちらも想像以上にバイオレンスな内容でした。ディズニー映画では暴力描写はあるものの、血が流れずケガもしません。もちろん殺しはご法度です。

ですが原作では海賊たちがインディアンを虐殺し、さらにピーター・パンもフック船長をはじめ海賊たちを殺してしまいます。それも無邪気に・・・。

子どもというのは残酷なものです。無垢な子ども神話もあるにはありますが、やはり現実として子どもがいかに残酷であるかは私達も納得できるものがあると思います。この原作もそうした残酷さが描かれています。純粋に子ども的であるということは必然的に残酷さを含むのです。

この子どもの残酷さをテーマにした作品としてはゴールディングの『蠅の王』が有名です。

この本はトラウマになるほどえげつない小説ですが、『ピーター・パン』もそうした要素を持っている作品のように感じられました。

そして原作とディズニーのストーリー上の最大の違いはそのエンディングにあります。ディズニーではウェンディーたちが家に帰り、お父さんお母さんと一緒に海賊船の形をした雲を見てハッピーエンドとなりますが、原作ではウェンディ―が成長して大人になった後も描かれます。これが何とも切ないんですよね・・・。この「大人になる」ということの切なさが巧みに描かれているのが原作の魅力です。このラストはジーンと来ます。ディズニー映画のラストも感動的ですが、原作ならではの感動があるのも間違いありません。

さて、ここまで『ピーター・パン』の原作についてお話してきましたが、ディズニー映画ではまずピーター・パンの暴虐的とも言える自己中心性がある程度抑えられています。彼は自由人で単純で、少し鈍感ではありますが原作のようにウェンディー達のことを忘れることはありません。ディズニーは愛すべき永遠の子どもピーター・パンへとキャラクターをマイルド化させました。

そして上で述べたようなバイオレンスな描写をすべて改変し、コメディタッチに置き換えました。フック船長とスミーのやりとりは大人になった今でも笑えますし、実際の戦闘シーンも子どもに安心して見せられるものになっています。ここにウォルト・ディズニーの強い意向が反映されています。家族みんなで安心して楽しめる作品づくりを徹底していたのがウォルトでした。

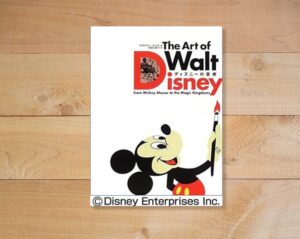

クリストファー・フィンチの『ディズニーの芸術』という本でも『ピーター・パン』について次のように説かれていました。

1953年のディズニーの『ピーター・パン』(Peter Pan)は、ジェームズ・バリー卿の戯曲の名作を楽しいものに改作した作品。

講談社、クリストファー・フィンチ、前田三恵子訳『ディズニーの芸術』P80

1953年に封切られた『ピーター・パン』(Peter Pan)はすべての点ではるかに満足すべき出来映えだった。サー・ジェームズ・バリーの原作が見事にスクリーンに溶け込んでいる。欠点があるとすれば、登場人物が多すぎて77分の上映時間では十分に描写しきれなかったことだろう。人物描写を別にすれば、この作品は物語の流れもわかりやすく、コメディーの運びも手際よく、アニメーション技術が不可能を可能にしてみせる魔法の瞬間を、見る者の期待以上に堪能させてくれる。

講談社、クリストファー・フィンチ、前田三恵子訳『ディズニーの芸術』P80

「ジェームズ・バリー卿の戯曲の名作を楽しいものに改作した作品。」

ディズニーの特徴はまさにここにあります。毒素を抜いて無害化し、よりファンタジー的で楽しく愉快な作品を作り上げる点にディズニーの強みがあります。

原作を読んでから映画を観てみるとそのことを強く感じます。やはり原作を読むとウォルト・ディズニーのやりたかったことがよりはっきりと見えてきます。私達はすでに出来上がったディズニー作品を何の意識もせず受け取っていますが、そこになんと大きな工夫と労力が注ぎ込まれていたことか!大人になってから観るディズニーも乙なものです。こうした背景を知ってから観直してみるとその職人芸にきっと驚くことでしょう。どれだけ高度な技術と労力がそこに隠されているのか、こういう視点で観るのも面白い楽しみ方です。ぜひぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか。

以上、「J・M・バリ『ピーターパン』あらすじと感想~ディズニーの原作は想像以上に切なくて、バイオレンスな作品だった」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント