E・サラッチャンドラ『亡き人』あらすじと感想~あのおしんに匹敵!日本を舞台にスリランカで絶大な人気を博した小説二部作!

E・サラッチャンドラ『亡き人』あらすじと感想~あの「おしん」に匹敵!日本を舞台にスリランカで絶大な人気を博した小説二部作!

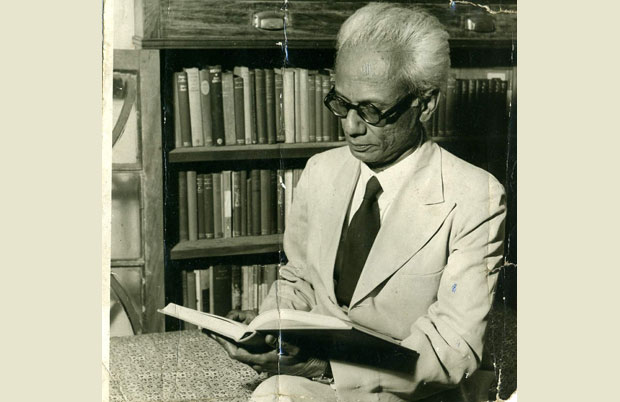

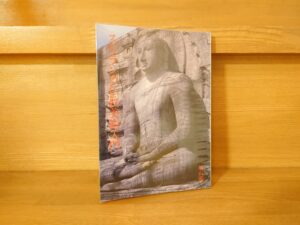

今回ご紹介するのは1993年に南雲堂より発行されたエディリヴィーラ・サラッチャンドラ著、野口忠司訳の『亡き人』です。

早速この本について見ていきましょう。

シンハラ人として、当時全く未知の国に等しかった日本に訪れて初めて日本の社会や文化に接した著者が、その時に受けた日本に息衝く伝統、そして日本人の物の見方に対する驚嘆を綴る。

Amazon商品紹介ページより

私がこの作品を手に取ったのは以前当ブログでも紹介した庄野護『スリランカ学の冒険』で次のように紹介されていたのがきっかけでした。

テレビを媒体にして、「おしん」はスリランカでもっとも有名な日本女性の名前となった。けれども「おしん」がスリランカに登場するまで「のり子」が一番人気であった。コロンボの通りには、「NORIKO」と記した看板を掲げる女性洋品店が何軒もある。というのも、スリランカの有名な現代小説の中に「典子」という名前の日本女性が描かれているからだ。

作家エディリヴィーラ・サラッチャンドラの、日本を舞台とした小説『マラギ・アット(亡き人)』(一九五九年)、『マランゲ・アウルダ(亡き人の命日、日本語題は「お命日」)』(一九六五年)がそれである。それら二篇はこれまでもっとも読まれてきたシンハラ小説だろう。日本語版では「亡き人」「お命日」を一部、二部として一巻の小説に編んで刊行されている。訳者はシンハラ文学研究をライフワークとする野口忠司さん。野口さんはぺラデニヤ大学でシンハラ文学を専攻した。

ロンドン帰りのスリランカ人画家と、日本人女性との出会いと別れ。物語の舞台は、スリランカが日本より経済的にも豊かであった一九五〇年代の東京都世田谷区奥沢。その時代、スリランカ人と日本人は今よりもっと対等に出会えたのかもしれない。

居酒屋「ミドリ」で働く典子と出会った画家、デウェンドラはゆるやかに恋に落ちてゆく。日本に暮らす主人公のスリランカ人は、招かれて一年間を日本で過ごした作家の分身と思われる。典子とスリランカ人の画家が語り合うのは、日本の伝統芸能である歌舞伎、茶の湯、日本料理などについてだ。浮世絵にひかれる画家は日本に来て木版画を学んでいた。

「日本に着くや一番に気付いたことは、何処を向いても豊かな色彩が私の眼を刺激し、このような国をかつて見たことがなかったことだ。マッチ箱や茶碗のように日頃自分たちが用いる小間物まで見事な造形をなし、その上美しい色が塗り込められ、こうした美に取り囲まれて生きているこの姿こそ、日本人が尊ぶ究極の美意識と私には映じた。」

シンハラ人読者はこの小説を通して日本を学んだ。色彩感覚に満ちた文章表現は読者を魅了し、ベストセラーとなった。(中略)

この小説は一九六〇年代から七〇年代にかけて一部が教科書に掲載され、当時のスリランカ人青年の日本認識に大きな影響を与えた。

「のり子を知っているか」

と、スリランカ人から突然尋ねられたりするのはこの小説の影響力を示すものだ。

南船北馬舎、庄野護『スリランカ学の冒険』P171-174

あの「おしん」を超える影響力を持っていたスリランカ小説があったとは驚きでした。

著者のサラッチャンドラは実際に1955年に日本を訪れており、その時の強烈な体験が本書にも強く作用していることがうかがわれます。

特に第一部の「亡き人」では語りの主体がスリランカ人画家のデウェンドラにあります。異邦人の彼から見た当時の日本がどのようなものだったかが非常に鮮明に描かれています。その一端はすでに上の解説でも垣間見ることができますが、当時のスリランカ人はこの小説を読んで日本という国をイメージしていたわけです。

当時のスリランカ人が日本をどう見ていたのかということを知る上でもこの作品は貴重なものになるに違いない、そう思い私はこの本を手に取ったのでありました。

そしてもう一点、この本を読んだ大きな理由があります。

それがこれまでの記事で紹介してきた同じくスリランカを代表する作家マーティン・ウィクラマシンハの存在です。

マーティン・ウィクラマシンハも日本ではあまり知られていませんが、スリランカを代表する世界的な作家として知られています。私自身も今回スリランカを学ぶ中でその存在を知ることとなりました。

ウィクラマシンハの『変わりゆく村』、『変革の時代』、『時の終焉』の三部作は当ブログでもこれまで紹介してきました。そしてこの三部作がとにかく素晴らしく、私もすっかりウィクラマシンハのファンとなってしまったのですが、このウィクラマシンハと文学上の激論を交わしたのが何を隠そう、『亡き人』の著者エディリヴィーラ・サラッチャンドラだったのでありました。

このスリランカを代表する二大巨頭の論争はスリランカ文学の流れを知る上でも非常に重要です。せっかくですのでその顛末をこれから見ていくことにしましょう。『亡き人』の巻末にはそのわかりやすい解説が掲載されていましたのでそちらをご紹介します。

独立後五六年まで続いた国民党からその政権の座を獲得した自由党の党首、S・W・R・D・バンダーラナーヤカは選挙公約の一つ「シンハラ語を唯一の公用語とする法案」(一九五六)を議会で通過させ、A・ダルマパーラの仏教復興運動と折しも重なり、ナショナリズムの気運は益々高揚した。当然国内の少数派タミル・ナショナリズム側からの非難や攻撃が渦巻き、五八年の大民族暴動へとエスカレートの道を辿るが、ここではシンハラ・ナショナリズムの立場から文学の動向のみを考察したい。

既述のP・シリセーナのような衝動的反西欧主義者とは異なり、理性に磨かれた復古主義や新しい文学の潮流を模索し始めたシンハラ人知識層の活動が四〇年代より躍動し始めた。マーティン・ウィクラマシンハ(一八九一-一九七六)は島の南部コッガラの地に生まれた。十歳の時、父が病死し村の学校で教育を受けたのは五年足らずであったが、幼年期、村の僧侶からシンハラ、パーリ、サンスクリット各語を学び「奇才の少年」と注目された。十四歳の時、母と七人姉妹を抱えた生活は苦しく彼は職を求めコロンボに出た。十九歳の時、母が他界し一家の主柱として重責を担うことになった。二十三歳で処女作『リーラー』(女主人公の名、一九一四)を発表後、ディナミナ、シルミナなどの新聞社でジャーナリストとして活躍し、一九二五年に結婚、翌年長男を授かるが三ケ月で病死した。その後三男三女の父親となった彼は、本格的な創作を始め、職業作家への道を歩み出した。

彼は西欧文化や思想をすべて拒絶しようとはせず、理性の追求だけでは物事の真髄は理解できないと考えた。民主化が推進されるなか、伝統文化の衰退は崩壊への一歩とは見倣さず、単なる懐古主義に釘をさし、変革の一過程だと冷静な見方を採った。四四年『変わりゆく村』を出版し、西欧文学から吸収した技法をシンハラ文学の伝統的流れに融合させ、独自ともいえる現代シンハラ文学作品を誕生させ、作家としての確たる地位を獲得した。『時の終焉』(一九四九)、『世の果て』(一九五七)は二部、三部作に相当し、一家三世代に亘る栄枯盛衰の歴史が、保守的な村の民衆と労働者階級の台頭及び急進的上層中産階級の出現といった時代の流れと思想を背景に、洗練された格式ある文体で一巻の絵巻物の如く綴られている。

『無欲(※邦訳『蓮の道』ブログ筆者注)』(一九五六)は八十以上にも及ぶ彼の生涯作品(英語で書かれた評論集を含む)の中で秀作とされる。村に生まれその村社会に育った主人公の男性アラウィンダの恋愛を通して、伝統的因習に満ちた世界と自分が描く理想郷との狭間に立たされ苦悩し、やがて無気力、失望、挫折感に落ち入るなか、エゴを認識し後悔することで安らぎの糧を見い出そうとする人間像を描いた。

二〇世紀初期から半世紀にかけ、近代文学作品は西欧風の小説を手本とした傾向がどの作家にも見受けられる。このM・ウィクラマシンハも例外ではなく、アントン・チェーホフの手法が用いられ、長篇小説はトルストイ、ドストエフスキィーの影響を明白にすることができる程の感化を受けた。『嘘つき』(一九二四)はドイツの作家ラスぺの『ほら吹き男爵の冒険』を想起させ、『ダイヤの首飾り』(一九二七)はフランスの作家ギイ・ド・モーパッサンの『ネックレス』の改作とまで言われている。

こうした作品を読むと、スリランカの文学的土壌はロシア、フランスの雑階級進出と、ロシアにおける革命的気運の高揚に見られる世相と何らかの共通項があり、シンハラ人読者層に強い共感を与える素地が芽生えていたのではないだろうか。なお、一九五六年ロシア文学作品の輸入が許可され先の傾向が一段と加速した。

南雲堂、エディリヴィーラ・サラッチャンドラ著、野口忠司訳『亡き人』P372-374

ここまでマーティン・ウィクラマシンハについての解説になりますが、やはりここで見逃せないのはロシア文学との関連性です。私も彼の三部作を読みましたが明らかにチェーホフやドストエフスキーの影響を感じることになりました。第二作の『変革の時代(上の引用では『世の果て』)ではフランスの文豪エミール・ゾラのような赤裸々なリアリズムも感じました。

私はこれまでスリランカを学んできましたが文学に限らず、何か日本に共通するものをいつも感じてきました。大国インドとスリランカの関係は中国と日本の関係にも似ています。その類似からか歴史と宗教の繋がりもどこか共通点を感じます。そしてこの文学という観点においてもロシア文学が特に好まれるというのはやはり国民性や思想にどこか共通のものが流れているのではないかと思ってしまいました。

では引き続き解説を見ていきましょう。ここからいよいよサラッチャンドラが登場してきます。

こうした風潮に新風を巻き起こしたのがインドの伝統芸術を学び、のちにロンドン大学で西洋哲学を学んで博士号を習得したエリート作家、E・R・サラッチャンドラ(一九一四-)である。『現代シンハラ小説』(一九四三、初版)と題する文芸評論を著わし、この書はかつてない多くの論争を引き起こしスリランカの文学史に転機をもたらす貴重な役割を果たした。換言すれば読者層をして批評水準に目覚めさせ、更に高度の文学作品の要求を喚起せしめた上、作品の質の向上を促した。

一九五五年の初来日以来、日本の伝統的文化に触れ深く感動し、日本を舞台に二部作『亡き人』(一九五九)、『お命日』(一九六五)を書き文体の整備、比喩的用法、シンハラ語の柔軟性など幅広い様々な要素を交じえて華麗な散文体を築き上げた。これまで全く知られていたかった東洋の日本とその文化の新鮮さに多くの読者が酔いしれ『亡き人』は『無欲』以来の大ベストセラーになった。

ジャータカ物語とロシア文学に哲学的洞察を加え、現代シンハラ文学の活路を模索するM・ウィクラマシンハと、L・A・リチャードの文芸評論の理論を応用し、シンハラ文学の質の向上を図ろうとするE・R・サラッチャンドラとの間に熱い抗争が始まった。

その結果、前者を中心とするコロンボ派(概して西洋、特に十九世紀の英国ロマン派文学の形態を模す傍ら、伝統的な四行詩を重視し古典文学に執着する作家、詩人たちから成る)と、後者を中心とするペーラーデニヤ派〈現スリランカ大学の所在地名〉(急進的立場をとり、思想の自由を唱え、クリエイティブな小説や自由詩の創作、更にはシンハラ現代演劇活動を行う大学教授から成る)との間に亀裂が生じた。

ペーラーデニヤ派からシリ・グナシンハが、古代より伝わる一節四行からなる押韻詩に反し、形式に全く囚われない自由詩や平易な語彙を加えて民衆の諸相を描き、小説『蔭』(一九六〇)を書いて新しい道を拓いた。

同じく教授のグナダーサ・アマラセーカラは現代的な用語に相応しいシンハラ語のイディオムや叙情的な文体で、西欧的思考を積極的に摂取した。短篇集『赤い薔薇の花』(一九五二)の作品の中にはチェーホフの「見たまま、感じたまま忠実に誠実に書けばよい」という一時期の芸術的諦観に添った手法も多分に反映している。また同作品中の『自転車』はヒューマニズムの基礎を築いたロシアの作家ニコライ・ゴーゴリの『外套』と生き写しで、スリランカ社会の下積みの人間への作者の思い遣りや社会に対する憤りと抗議が反映している。一九五六年出版された『生命の薫』では、彼独自の文学的視点に立ち戻り生と死の接点を鋭く描いている。

こうしたペーラーデニヤ派の動きに挑戦状とも解せる一冊の書、『シンハラ小説と日本風俗小説の影』(一九六九)が、コロンボ派を率いるM・ウイクラマシンハによって刊行された。S・グナシンハの『蔭』、G・アマラセーカラの長篇小説『生まれ還って』(一九六〇)のいずれの作品も、太宰治『斜陽』『人間失格』、三島由紀夫『金閣寺』などの作品を模したものだ。それらの作品は、敗戦により世態人情を写し出すことが全く抑圧されなくなり、その結果放恣な性風・斜陽族を生み、社会変動に伴う混乱した日本の世相を背景とした風俗小説だ、と決めつけ、戦後日本の文学界における精神の衰弱と無思想性に痛烈な批判を浴びせた。

さらにE・R・サラッチャンドラの『亡き人』は川端康成の『雪国』『千羽鶴』から受けた影響が大であると指摘し、両派の対立は講演、新聞、雑誌を通じて醜い個人的攻撃へとエスカレートし、ひいてはペーラーデヤ派内部も分裂の危機に晒された。

南雲堂、エディリヴィーラ・サラッチャンドラ著、野口忠司訳『亡き人』P374-376

たしかにサラッチャンドラの『亡き人』『お命日』はウィクラマシンハの作品とは明らかにその作風が異なります。

以前当ブログでも紹介したウィクラマシンハの『蓮の道』を読んだ時、私は「あぁ・・・文学だなぁ・・・」とつぶやかずにはいられませんでしたが、サラッチャンドラの『亡き人』を読んだ時私は「お、これは小説だな」と感じずにはいられませんでした。

何を以て「文学」となすか「小説」となすかは人それぞれ定義があることでしょう。

ですが私はこの両者の作品を読んで率直にそう感じたのです。

たしかにウィクラマシンハの作品はドストエフスキーの影響を受けているということもあり、重みがあるといいますか思想性を感じます。

それに対し『亡き人』は驚くほど軽やかに物語が進んでいきます。読みやすいことこの上ないのです。言うならば現代的な娯楽小説という雰囲気でしょうか。私たちが普段気楽に読む現代小説とほとんど変わらない雰囲気です。

もちろん、だからといってこの作品がウィクラマシンハより優れていないというわけではありません。娯楽小説が思想的小説より上か下かの論争はここでは不毛です。

また、第一部にあたる『亡き人』ではスリランカ人画家の視点から物語が語られるのに対し、第二部に当たる『お命日』では同じ時期における典子の「わたし」語りで物語が進んでいきます。恋する二人のすれ違いが第一部、第二部の視点の違いで綺麗に浮かび上がってきます。こうした趣向を凝らした物語手法もペーラーデニヤ派の得意とするものだったのでしょうか。それも気になるところです。

そしてこの解説を読んで驚いたのは日本人作家の作品がこれほどまでにスリランカに影響を与えていたのかということです。やはりあの時代の日本文学というのは独特の輝きを放っていたのでしょうか。私も改めて日本文学をしっかり読まねばなと身が引き締まる思いでした。

最期に、上の解説ではこの二大作家の対立があまりにエスカレートしてしまったことが述べられていましたが、これは私も残念に思ってしまいます。そしてこの対立は二人の関係性だけでなく、スリランカ文学全体にも大きな影を落とすことになったようです。続けて見ていきましょう。

一九四〇年代より七〇年前半にかけシンハラ教育を受けた中産階級の若者や教師、僧侶、都市民衆(労働者や下級官僚など)及び村のエリートから成る限られた読者に支えられてきたシンハラ文学は、こうした基盤の上で中世文学の復活ともいえる盛り上がりを果たしたが、他方若手作家や小作家の資質向上に謳われた程の関心が注がれなかった。ややもすれば孤高な世界を守り文学の新しい地平を拓く道を封じ込めてしまった。

両派抗争の悪影響はその後長く尾を引き、作家のみならず読書層まで一種のフラストレーションに落ち入った。要因は他にも多々ある。この期間、映画、ラジオ、音楽、演劇を初め、最近ではテレビも普及し、大衆文化の興隆により活字文化がさらに片隅に追いやられていった。

またかなりの印刷紙を輸入に依存する出版界は二五%におよぶ関税に音をあげ政府に陳情する一方、最新鋭の印刷機の導入を積極的に図り、従業員削減を実施した。しかし書籍の単価は寧ろ数倍に跳ね上がり、この国の慢性的経済不況と長引く民族抗争の煽りで打撃を受けた大衆や熱烈な文学愛好家の間ですら本を手にする機会が激減した。図書館の蔵書がどんどん消えていった現象は今日彼らの苦悩の一面を如実に物語っているのではないだろうか。大手出版社は安定した教科書印刷の受注に精を出し、時折、絶版の小説を再版する程度で、多くの小作家は中小の出版社に頭を下げ細々と文学活動を続けている。まさに現代シンハラ文学界は瀕死の危機に立たされている。

文学作品を読む機会は、今も昔も変わらず皆無に等しい。もしバイリンガル・エリート作家や英語知識人(若者の英語力不足は著しく今では熟年層に属する人々に限定される)による文学作品翻訳事業が推進されれば、読者や研究者が国の内外で増えることは言うに及ばない。しかし不幸にしてそうした運動は全くもって窺えず、知的労働者として逆に海外に流出する傾向は止まることをしらず、現状では立ち枯れする憂いすら感じる。

南雲堂、エディリヴィーラ・サラッチャンドラ著、野口忠司訳『亡き人』P376-377

いかがでしょうか、スリランカのこうした出版事情を知ると日本の出版業界が異常なように思えてきませんでしょうか。次々と大量に本が売り出されていく日本。出版不況が叫ばれてすでにかなりの時が経ちましたがそれでもなおこのスリランカの状況を考えてみるといかに日本が恵まれているかを感じさせられます。(逆に競争が激しすぎたり、浮き沈みが激しすぎるという弊害もあるかもしれませんが・・・)

スリランカ文学を通して日本について考えさせられることは山ほどあります。

本書『亡き人』もまさにそうです。

スリランカ人画家から見た日本はどのように映ったのか。日本人の精神性をどう感じたのか。

また、著者のサラッチャンドラが日本人女性の心や日本特有の精神風土、職場環境をどうやってこんなにも詳しく描くことができたのかと不思議でなりません。あまりにリアル過ぎてこちらまで辛くなるくらいでした。私がスリランカに行ったとしてここまで詳しくその社会を観察できるかというと全く自信がありません。サラッチャンドラの観察力、洞察力には脱帽するしかありません。

ただ、作品の好みから言いますと、私はウィクラマシンハの方が好きです。これはきっとドストエフスキーが大好きな私だからこそこうなるのでしょう。

スリランカの二大巨頭の作品をこうして味わえてとても有意義な時間を過ごすことができました。

やはり学術書や参考書では見えてこない、小説だからこそ感じられるものがありますよね。とても刺激的な読書になりました。スリランカに行くのがいよいよ楽しみになってきました。

ぜひ皆さんにもお勧めしたい作品です。

以上、「E・サラッチャンドラ『亡き人』あらすじと感想~あのおしんに匹敵!日本を舞台にスリランカで絶大な人気を博した小説二部作!」でした。

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント