目次

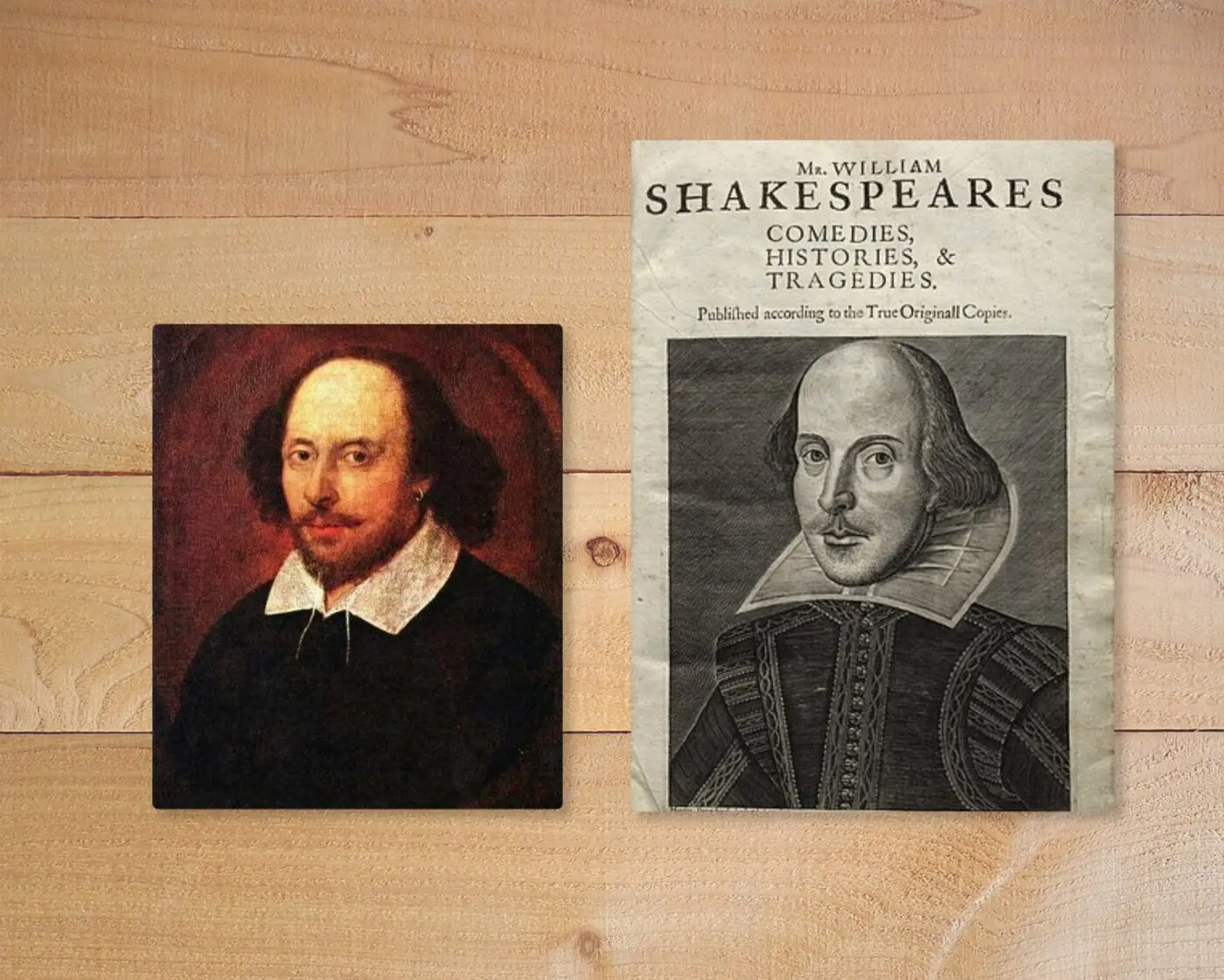

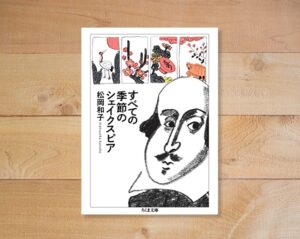

松岡和子『すべての季節のシェイクスピア』概要と感想~シェイクスピア演劇の奥深さ、楽しさを学べる珠玉のエッセイ集!

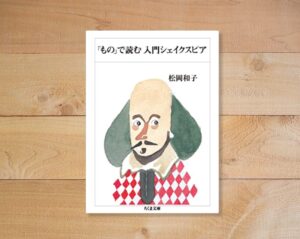

今回ご紹介するのは2022年に筑摩書房より発行された松岡和子著『すべての季節のシェイクスピア』Kindle版です。

早速この本について見ていきましょう。

2021年、シェイクスピア全集、個人全訳を完結した著者は、翻訳を開始する直前、年間100本以上のシェイクスピア劇を観続けていた。代表的14作品を、演じられた舞台に即して「男と女の力学」「闇の中の輝き」「この世は仮装パーティ」等のテーマに分類し、掘り下げていく。シェイクスピア劇が10倍楽しくなるエッセイ。文庫化にあたり、全集最終巻「終わりよければすべてよし」についての書下ろしと全作品翻訳開始後のインタビューを加えた。

Amazon商品紹介ページより

正直、私は今困っています。

この本をどう紹介していいのかどうしても頭に浮かんでこない・・・

面白かったところ、興味深かったところを引用して、それについて思う所を書けばいいではないか。

いや、そうなのです。ですが、それがうまくできないから困っているのです。

と言いますのも、どの章を読んでも面白かったのと、そのどの部分を紹介したらいいのかというのがうまくまとまらないのです。

言うならば、「全方位的に面白過ぎてどこをどう切り取ってお話ししても中途半端になってしまう」というのが今の私の状況なのです。これはブログ泣かせの本です。

「どこが面白かったの?」ー全部です。

う~ん、これでは何とも情けない・・・

もちろん、強く印象に残った箇所や面白かった箇所はたくさんあります。ですがそれを断片的に紹介してもどうにもならないといいますか、著者の松岡和子氏の様々な体験の中から大きな文脈を経て書かれているのがそれらの箇所であって、単独でその文を紹介したとしてもどうも宙に浮いてしまうような気がしてしまうのです。

さて、苦肉の策としてこの本の目次をご紹介しましょう。

第1幕 男と女の力学(『ロミオとジュリエット』―別れがこんなに甘く切ないなら

『夏の夜の夢』―何もかもが二重に見える ほか)

第2幕 闇こそ輝く(『リチャード三世』―歩きながら俺の影法師を眺めていられるよう

『ヴェニスの商人』―ああ、俺のキリスト教徒の金 ほか)

第3幕 この世は仮装パーティ(『間違いの喜劇』―この世界にとって俺はひとしずくの水

『お気に召すまま』―ひと目惚れでなければ恋にあらず ほか)

第4幕 時間がみた夢(『リア王』―忍耐だ。我々は泣きながらここへやってきた

『冬物語』―並居る皆様を驚かせて差し上げて ほか)

第5幕 視線の政治学(『ハムレット』―見られずに見て…

『終わりよければすべてよし』―失ったものを褒め称えれば、思い出は貴重になる)

筑摩書房商品紹介ページより

このように、それぞれの作品についてのエッセイが書き連ねられているのが本書になります。

本紹介にもありましたように圧倒的な数の演劇、演劇人と触れ合ってきた著者の経験はすさまじいものがあります。

私はこの本を読んでいて、そのシェイクスピア演劇の奥深さと言いますか、無限の幅を感じました。「あ、ここはそう理解していけばいいのか!」「なるほど、ここはそうやって作られていったのか!」「え?そこからそういう解釈の演劇もありなんだ!」という目から鱗の発見がどんどん出てきます。

シェイクスピア作品を私は舞台に観に行ったり本で読んでいるわけですが、舞台と本の違いということを特に意識させられた読書になりました。

これは盲点でした。「書かれていること」だけでなく、「書かれていないこと」にまで思いを馳せることができるのか、これが演出家の腕の見せ所なのだということをこの本から教えて頂きました。

あら不思議、あんなに困っていたのに目次を引用してみたら自然とここまで書けてしまえました。

いやぁ素晴らしい本でした。シェイクスピアファンだけでなく、演劇に興味のある方にもぜひおすすめしたい作品です。

以上、「松岡和子『すべての季節のシェイクスピア』~シェイクスピア演劇の奥深さ、楽しさを学べる珠玉のエッセイ集!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

すべての季節のシェイクスピア (ちくま文庫)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

河合祥一郎『シェイクスピアの正体』あらすじと感想~時代背景や丁寧な資料読解を用いて異説や陰謀論と...

この本は様々なシェイクスピア説に対して真っ向から向き合っていく作品です。

こんなに痛快な本はなかなかないです。今まで手に取らなかったのが本当にもったいなかったと後悔しています。

いやぁ素晴らしい作品です!これはぜひぜひおすすめしたい名著です!

前の記事はこちら

あわせて読みたい

中野好夫『シェイクスピアの面白さ』あらすじと感想~シェイクスピアがぐっと身近になる名著!思わず東...

この作品は「名翻訳家が語るシェイクスピアの面白さ」という、直球ど真ん中、ものすごく面白い作品です。

この本はシェイクスピアを楽しむ上で非常にありがたい作品となっています。シェイクスピアが身近になること間違いなしです。ぜひおすすめしたい作品です。

関連記事

あわせて読みたい

シェイクスピアのマニアックなおすすめ作品10選~あえて王道とは異なる玄人向けの名作をご紹介

シェイクスピアはその生涯で40作品ほどの劇作品を生み出しています。日本ではあまり知られていない作品の中にも実はたくさんの名作が隠れています。

今回の記事ではそんなマニアックなシェイクスピアおすすめ作品を紹介していきます。

あわせて読みたい

シェイクスピアおすすめ解説書一覧~知れば知るほど面白いシェイクスピア!演劇の奥深さに感動!

当ブログではこれまで様々なシェイクスピア作品や解説書をご紹介してきましたが、今回の記事ではシェイクスピア作品をもっと楽しむためのおすすめ解説書をご紹介していきます。

それぞれのリンク先ではより詳しくその本についてお話ししていますので興味のある方はぜひそちらもご覧ください。

あわせて読みたい

松岡和子『深読みシェイクスピア』あらすじと感想~翻訳・演劇の奥深さ、そして役者の力に驚くしかない...

この本の最初のテーマは『ハムレット』なのですが、そこで語られる松たか子さんのエピソードはいきなり私の度肝を抜くものでした。

この他にも山﨑努さん、蒼井優さん、唐沢寿明さんのエピソードが出てくるのですがどのお話もとにかく格好良すぎます。超一流の役者さんのすごさにただただ驚くしかありません。

あわせて読みたい

シェイクスピアおすすめ作品12選~舞台も本も面白い!シェイクスピアの魅力をご紹介!

世界文学を考えていく上でシェイクスピアの影響ははかりしれません。

そして何より、シェイクスピア作品は面白い!

本で読んでも素晴らしいし、舞台で生で観劇する感動はといえば言葉にできないほどです。

というわけで、観てよし、読んでよしのシェイクスピアのおすすめ作品をここでは紹介していきたいと思います。

あわせて読みたい

シェイクスピア『ジョン王』あらすじと感想~吉田鋼太郎さんの演出に感動!イングランド史上最悪の王の...

『ジョン王』は戦争を舞台にした作品でありますが、その戦争の勝敗が武力よりも「言葉」によって決するという珍しい展開が続きます。そして私生児フィリップの活躍も見逃せません。そんな「言葉、言葉、言葉」の欺瞞の世界に一石を投じる彼のセリフには「お見事!」としか言いようがありません。

そして2023年1月現在、彩の国シェイクスピア・シリーズで『ジョン王』が公演中です。吉田鋼太郎さん演出、小栗旬さん主演の超豪華な『ジョン王』!私も先日観劇に行って参りました!その感想もこの記事でお話ししていきます。

あわせて読みたい

福田恆存『人間・この劇的なるもの』あらすじと感想~シェイクスピア翻訳で有名な劇作家による名著!「...

この本は1956年に初めて刊行され、今でも重版されている名著中の名著です。現代においてもまったく古さを感じません。

自分とは何か、個性とは何か、自由とは何か。

私たちの根源に迫るおすすめの1冊です。非常におすすめです!ぜひ手に取って頂ければなと思います。

あわせて読みたい

阿刀田高『シェイクスピアを楽しむために』あらすじと感想~難しそうなシェイクスピア作品が一気に身近...

シェイクスピア作品は名作揃いでありますが、読むときにはあらかじめある程度の知識が必要です。

そこでおすすめなのが今回紹介する阿刀田高氏の『シェイクスピアを楽しむために』という本です。

この本を読めば早くシェイクスピア作品を読みたくなりうずうずしてきます。それほどシェイクスピアの作品を魅力たっぷりにお話ししてくれます。

私自身もこの本にとても助けられました。

ぜひシェイクスピアを読む前にこの本を読んでみてください。物語の楽しみが何倍にもなること請け合いです。

あわせて読みたい

ピーター・アクロイド『シェイクスピア伝』あらすじと感想~シェイクスピアの生涯を知るのにおすすめの...

この伝記はシェイクスピアの生涯を詳しいながらも面白く紹介してくれる作品です。当時のイギリスの時代背景も詳しく解説してくれるのでとてもありがたいです。シェイクスピアという偉人がどのような社会状況の下生まれてきたかを知ることができます。

読み物としてとても面白い作品ですのでぜひおすすめしたい伝記です。

あわせて読みたい

熊井明子『シェイクスピアの町 ストラトフォード=アポン=エイヴォンの四季』あらすじと感想~これを読...

この本を読んでいて常に感じるのは著者のこの町への愛です。本当にこの町が好きなんだなということがものすごく伝わってきます。読んでいて思わず微笑んでしまうような、ほっこり感満載の素敵な一冊です。

私もシェイクスピアが好きなのですが、この本を読んだらもうものすごく現地に行ってみたくなります。そういう意味ではある意味危険な書物かもしれません(笑

コメント