目次

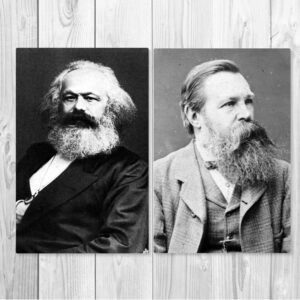

マルクス・エンゲルス『聖家族』概要と感想~青年ヘーゲル派とブルーノ・バウアーへの批判が書かれた2人の初めての共同作品

今回ご紹介するのは1844年にマルクス・エンゲルスによって発表された『聖家族 別名 批判的批判の批判 ブルーノ・バウアーとその伴侶を駁す』(以下『聖家族』と省略します)です。

私が読んだのは大月書店『マルクス=エンゲルス全集第2巻』所収、大内兵衛、細川嘉六訳の『聖家族』です。

早速この本について見ていきましょう。

マルクス=エンゲルス全集第二巻は、一八四四年九月から一八四六年までに執筆された著作をおさめている。

一八四四年八月末、パリでマルクスとエンゲルスが会見した。この会見は、革命的な理論活動および実践活動のあらゆる分野にわたる二人の創造的な協力のはじめとなった。このごろまでに、マルクスとエンゲルスは、観念論から唯物論への、また革命的民主主義から共産主義への移行をおえていた。この巻にはいっている諸著作は、彼らの革命的な唯物論的世界観がさらに形づくられていく過程を反映している。

この巻の巻頭にくるのは、カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスの最初の共同労作である『聖家族 別名批判的批判の批判。ブルーノ・バウアーとその伴侶を駁す」である。この論戦的な著作では、マルクスとエンゲルスは、戦闘的唯物論者として登場して、青年へーゲル派の主観主義的な見解に壊滅的な批判をくわえている。マルクスとエンゲルスは、ここでさらにへーゲルその人の観念論哲学を批判している。へーゲルの弁証法にふくまれる合理的な要素に正当な地位をあたえながらも、彼らは、この弁証法の、事物を神秘化する側面に批判をくわえている。

大月書店『マルクス=エンゲルス全集第2巻』所収、大内兵衛、細川嘉六訳の『聖家族』PⅨ

この作品は上の解説にありますようにマルクスとエンゲルスの初めての共同作品になります。

マルクスとエンゲルスは1844年8月にパリで対面し、その時から生涯続く友情が始まっていきます。

この出会いについては以下の記事「パリでの運命の再会!マルクス・エンゲルスの共同作業の始まり「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(27)」で詳しくお話ししていますのでご参照ください。

あわせて読みたい

(27)マルクス・エンゲルス、パリでの運命の再会!2人の共同作業の始まり~マルクスの「第二バイオリ...

パリに来てから自身の思想の方向性が変わり始めていたマルクス。

そんな時にちょうどパリにやって来たのがエンゲルスでした。

ついに機は熟したのです。

今や二人はヘーゲル哲学から脱皮した、政治経済、共産主義の闘士。

彼らの思想は驚くほどの一致を見たのでした。そして彼らの確信の揺るぎなさたるや!

パリの酒場で10日間語り合ったマルクスとエンゲルス。

これからの生涯全てを捧げての共同作業が始まった瞬間でした。

そしてこの作品の主題となっているのが青年ヘーゲル派の代表的な人物ブルーノ・バウアーへの批判になります。

青年ヘーゲル派やブルーノ・バウアーはどのようなことを主張していたのか、そのことをお話しするとものすごく長くなってしまいますので、こちらも以下の記事でお話ししていますのでご参照ください。

あわせて読みたい

(10)革命思想の源流、青年ヘーゲル派とはどのようなグループだったのか

ヘーゲル哲学はなぜこんなにも歴史に大きな影響を与えたのか。

そしてヘーゲル右派、青年ヘーゲル派(左派)とは何なのか。

この記事では有名なヘーゲルの弁証法が革命運動へと結びついた理由を見ていきます。

あわせて読みたい

(28)マルクス『聖家族』~青年ヘーゲル派、ブルーノバウアーとの決別。エンゲルスとの最初の共同作業

マルクスとエンゲルスはかつての仲間であったビール知識人たちと完全に袂を分かつことになりました。

そしてふたりの記念すべき初めての共同作業となる『聖家族』を発表します。

この記事ではそんな『聖家族』執筆のエピソードと、マルクスの驚くべき遅筆に早くも苦しめられるエンゲルスの姿を紹介していきます。

元々、ブルーノ・バウアーとマルクス・エンゲルスはベルリンで「ドクトルクラブ」という知識人グループで一緒に活動していた仲間でした。

特にマルクスはブルーノ・バウアーの指導も受けており、バウアーがプロイセン国家から教職を追放されていなければ彼を頼って大学教員の道を進もうと考えていたほどでした。

そんな元同窓であるマルクス・エンゲルスがブルーノ・バウアーとの決別の姿勢を示したのがこの作品になります。

実際にこの作品を読んでいくと、たしかにブルーノ・バウアーをこれでもかとこき下ろしています。

そして読み進めていって気づくのは、フランスの小説化ウージェーヌ・シューの話、特に『パリの秘密』についてかなり説かれている点です。マルクスは子供の頃からとてつもない読書家で、パリに来てからちょうど話題になっていたその作品に、社会主義的なインスピレーションを受けたのでしょうか、『聖家族』にはそれに対する言及が多々なされます。

また、社会思想家プルードンの『財産とは何か』についての言及も多く見られました。

ブルーノ・バウアーへの批判が本書の主題ですが、脱線とまではいかなくともブルーノ・バウアーへの批判がどこかへ行ってしまう時間がかなりあります。

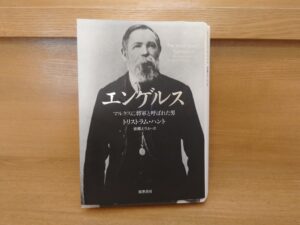

どうしてこのようなことになったのか、このことについてトリストラム・ハント著『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』では次のように述べられていました。

尊大なテーマを掲げたとはいえ、『批判的批判』はもともとバウアーらにたいする短い風刺としてつくりだされ、一八四四年九月にパリを離れてバルメンに向かう前に、エンゲルスが自分用の原稿として手早くまとめあげたものだった。

「しばしのお別れを、親愛なるカール」と、エンゲルスは別れ際に書いた。「君と過ごした一〇日間に経験した陽気な気分もやる気も、取り戻せずにいる」。

彼は愚かにもその原稿を親愛なるカールのもとに残してきたため、そこでたちまちマルクスのものとわかる奔放な文体に書き換えられた。何よりもまず、長さが変わった。「『批判的批判』を君がニ〇枚にまで膨らませた事実に、僕は少なからず驚いた……僕の名前を表題に残せば、奇妙に見えるだろう。僕はわずか一枚半しか書いていないのだから」と、エンゲルスは記した。

さらに、政敵への非難のために不釣合いなほどのぺージが割かれていた。「『文学新聞』にたいしてわれわれ二人がいだく格別な軽蔑の念は、そのために費やしたぺージと好対照をなしている」。

この小冊子のぺージ数の増加はより実質的なプロジェクトから気をそらされがちなマルクスの深刻な弱点も早くから予感させていた。「どうか君の政治経済の本を終わらせるようにしてくれ。たとえ君自身はまだ納得のいかない点が多々あったとしても、そんなことは実際どうでもよいのだ。頭のなかは熟しており、鉄は熱いうちに打たねばならない」と、エンゲルスはその後数十年にわたって、うんざりしながら繰り返されることになるお馴染みの言葉で懇願した。

「僕のようにやりたまえ。それまでには絶対に終わるという期限を自分で設定し、確実にすぐさま印刷にかけられるようにするんだ」。

最後に、受けそうな題名をつけるジャーナリストならではのコツがあった。マルクスはバウアー学派を嘲笑的ににおわせながら、この小冊子を『聖家族、あるいは批判的批判の批判、ブルーノ・バウアーとその仲間への反駁』と名づけ直した。「この新しい題名のせいで……それでなくてもえらく立腹している信心深い親とのあいだで、おそらく僕は窮地に陥ることになるだろう。君はそんなことは知りえなかっただろうが」

※一部改行しました

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P160-161

この本は元々エンゲルスによって書かれた短い小冊子だったのです。それがマルクスの手にかかればどんどん長大なものになっていく・・・

マルクスの遅筆、膨大な原稿にはエンゲルスもこれから悩まされ続けることになります。

有名な『資本論』も、出版された1867年の十年以上前からエンゲルスはせっつき続けていました。

こう考えてみると、『聖家族』という彼らの共同作業の始まりからしてすでに後の関係性が現れているという非常に興味深い作品でした。

以上、「マルクス・エンゲルス『聖家族』~青年ヘーゲル派とブルーノ・バウアーへの批判が書かれた2人の初めての共同作品」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

マルクス=エンゲルス全集 第2巻 1844~1846

次の記事はこちら

あわせて読みたい

堂目卓生『アダム・スミス』あらすじと感想~「見えざる手」の誤解を解くおすすめ参考書

この作品はスコットランドの経済学者アダム・スミスの『道徳感情論』と『国富論』についての参考書です。

アダム・スミスといえば「神の見えざる手」で有名です。

しかしこの「見えざる手」が通俗的な理解では誤解されているというのがこの本で学ぶことができる最大のメリットです。

アダム・スミスが『国富論』で本当に言いたかったのは何だったのか。それをこの本でじっくりと見ていくことになります。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

マルクス『ヘーゲル法哲学批判序説』あらすじと感想~「宗教はアヘン」はどのような意味なのか

私たちは「宗教はアヘン」と聞くと、何やら宗教が人々を狂わせるかのような意味で受け取りがちです。ですがそういうことを言わんがためにマルクスは「宗教はアヘン」と述べたわけではないのでした。

この記事ではそんな「宗教はアヘン」という言葉はなぜ語られたのかということを見ていきます。

「宗教はアヘン」という言葉は僧侶である私にとって非常に厳しいものがありました。なぜマルクスはそのように語ったのか、何を意図して語っていたのかを知れたことはとても大きな経験となりました。

関連記事

あわせて読みたい

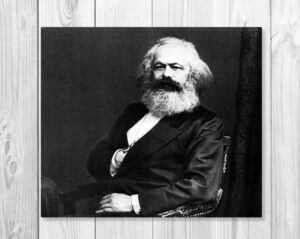

マルクス主義者ではない私がなぜマルクスを学ぶのか~宗教的現象としてのマルクスを考える

マルクスは宗教を批判しました。

宗教を批判するマルクスの言葉に1人の宗教者として私は何と答えるのか。

これは私にとって大きな課題です。

私はマルクス主義者ではありません。

ですが、 世界中の人をこれだけ動かす魔力がマルクスにはあった。それは事実だと思います。 ではその魔力の源泉は何なのか。 なぜマルクス思想はこんなにも多くの人を惹きつけたのか。 そもそもマルクスとは何者なのか、どんな時代背景の下彼は生きていたのか。 そうしたことを学ぶことは宗教をもっと知ること、いや、人間そのものを知る大きな手掛かりになると私は思います。

あわせて読みたい

マルクス『資本論』を読んでの感想~これは名著か、それとも・・・。宗教的現象としてのマルクスを考える

『資本論』はとにかく難しい。これはもはや一つの慣用句のようにすらなっている感もあります。

この作品はこれ単体で読んでも到底太刀打ちできるようなものではありません。

時代背景やこの本が成立した過程、さらにはどのようにこの本が受容されていったかということまで幅広く学んでいく必要があります。

私がマルクスを読もうと思い始めたのは「マルクスは宗教的現象か」というテーマがあったからでした。

ここにたどり着くまで1年以上もかかりましたが、マルクスとエンゲルスを学ぶことができて心の底からよかったなと思います。

あわせて読みたい

マルクス・エンゲルス『共産党宣言』あらすじと感想~万国のプロレタリア団結せよ!マルクス主義のバイ...

マルクスがこの本を書き上げたのは30歳の時。あの『資本論』が出版されたのはここからさらに19年後の話です。

マルクスはすでに20代の頃から反体制派のジャーナリストとして亡命生活を送っていましたが世界的に有名というわけではありませんでした。

ですがそんなマルクスが書いたこの作品が「宗教の書物を除けば、現代までもっとも読まれた書物」となり、「この一世紀の間、世界の数億人が読み、そしてかなりのものにとって暗記してしまうほどの書物」となったのはまさに驚くべきことだと言えましょう。

あわせて読みたい

トリストラム・ハント『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』あらすじと感想~マルクスを支えた天才...

この伝記はマルクスやエンゲルスを過度に讃美したり、逆に攻撃するような立場を取りません。そのような過度なイデオロギー偏向とは距離を取り、あくまで史実をもとに書かれています。

そしてこの本を読んだことでいかにエンゲルスがマルクスの著作に影響を与えていたかがわかりました。

マルクスの伝記や解説書を読むより、この本を読んだ方がよりマルクスのことを知ることができるのではないかと思ってしまうほど素晴らしい伝記でした。マルクスの伝記に加えてこの本を読むことをぜひおすすめしたいです。

あわせて読みたい

(50)マルクス『資本論』の執筆の流れをざっくりと解説!マルクスは何を参考にどのようにあの巨大作品...

マルクスはアダム・スミスやリカードなど経済学者たちの著作を研究し、そこにヘーゲル哲学を組み合わせることで独自の理論を作り上げていくことになります。

これは経済を専門にする経済学者や、哲学のみを探究する哲学者にはなかなか思いも寄らぬ方法でした。

マルクスは独自に新たな理論を生み出したというより、既存のものをうまく合成することで新たなものを生み出したということができるかもしれません。

あわせて読みたい

(51)『資本論』第1巻の段階ですでに膨大な原稿を編集していたエンゲルス。やはりエンゲルスなしではマ...

マルクスの『資本論』は読むのがあまりにも難しい作品として有名ですが、マルクスの元の原稿はそれどころではない支離滅裂なものだったというのは驚きでした。その解読困難な原稿をかろうじて読める形でエンゲルスが再構成したものが私たちが手にする『資本論』だったのです。

『資本論』第2巻、第3巻がエンゲルスによる編集によって成立したのは有名ですが、そもそも第1巻からしてエンゲルスの多大な貢献があったのでした。

あわせて読みたい

(66)『資本論』第2巻の編集に苦闘するエンゲルス

エンゲルスは『資本論』第1巻の時点ですでにマルクスの膨大な原稿を編集していました。マルクスが存命の時ですらこの作業に苦戦していたエンゲルスです。

マルクスの死後はどうだったのでしょうか。

その作業は想像を絶する苦難の道となったのでした。

解読困難な悪筆、支離滅裂な文章、無秩序な引用に満ちた膨大な原稿の山。

エンゲルスはこの編集作業によって眼を病んでしまうほどでした

この記事ではその詳しい顛末と『資本論』第2巻、3巻の問題点についてお話ししていきます。

コメント