目次

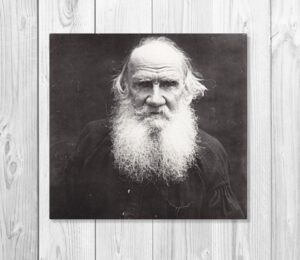

トルストイ『森林伐採』あらすじと感想~カフカース従軍でロシア民衆の人間性を考えるトルストイ

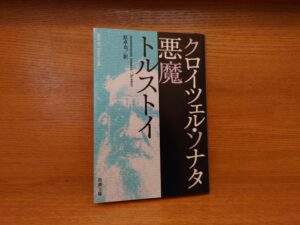

今回ご紹介するのは1855年にトルストイによって発表された『森林伐採』です。私が読んだのは河出書房新社、中村白葉訳『トルストイ全集2 初期作品集(上)』1982年第4刷版所収の『森林伐採』です。

この作品もトルストイのカフカース従軍を題材にして書かれました。

『森林伐採』という不思議なタイトルもこのカフカース従軍から取られています。

実は『森林伐採』という名はロシア軍の軍事作戦から来ています。では、これは一体どういう作戦なのか、藤沼貴著『トルストイ』では次のように解説されています。

一九世紀初頭、ナポレオン戦争終了後、ロシアはチェチェン、ダゲスタンに対する本格的攻撃を決意し、一八一六年アレクセイ・エルモーロフをカフカース独立兵団司令官に任命した。

カフカースの戦争は数世紀にわたってつづいているが、とくにこの一八一七~六四年の時期が数世紀にわたる抗争の山場の一つで、狭義の「カフカース戦争」はこの時期を指す。

グローズナヤ(脅威の)、ヴネザープナヤ(急襲の)、ブールナヤ(嵐の)など、穏やかでない名前の拠点要塞が構築されたのもこの時期で、現在のチェチェンの首都グローズヌイはグローズナヤ要塞の名残である。「脅威市」という露骨な名前の都市は世界でもめずらしいだろう。

また、トルストイの作品『森林伐採』の題名にもなった森林伐採作戦もこの時期にはじまった。森の木を切りはらって見通しをよくし、敵の奇襲を防ぐこと、軍隊の通過を容易にすることなどがその目的だったが、これが生活環境を破壊し、住民を山中に追いやった。べトナム戦争の枯葉作戦を思い起こさせる。

※一部改行しました

第三文明社、藤沼貴著『トルストイ』P147-148

「トルストイの作品『森林伐採』の題名にもなった森林伐採作戦もこの時期にはじまった。森の木を切りはらって見通しをよくし、敵の奇襲を防ぐこと、軍隊の通過を容易にすることなどがその目的だったが、これが生活環境を破壊し、住民を山中に追いやった。べトナム戦争の枯葉作戦を思い起こさせる。」

ベトナム戦争の枯葉作戦を思い起こさせる作戦・・・

現地住民からすれば最悪の作戦がカフカースで行われていたのでした。

そしてこの作戦にもトルストイは参加しています。

今作『森林伐採』ではそんな作戦に従軍したトルストイが、兵士たちの姿を通して「ロシア民衆とは何か」という問いを探究していく作品になります。

この作品について、藤沼貴『トルストイ』では次のように述べられています。

トルストイのカフカース体験のなかで、「ロシア民衆の再発見」も戦争否定に劣らず重要だった。ロシアでトルストイは民衆とじかに接触して、よい人間的関係をうち立てようとし、手痛い失敗をした。社会的な構造がそれを邪魔したばかりでなく、農民が心を開かなかったからである。

数世紀にわたる隷属の結果、農民が地主に不信感をもち、反抗的だったというだけならトルストイも納得したかもしれない。しかし、トルストイの目には、農民たちは卑屈で、うそつきで、怠惰で、道徳的に堕落しているように見えた。

ところが、戦場で見たロシア兵は実にりっぱだった。カフカース戦争に題材をとった短編『森林伐採』のなかで、トルストイはロシア兵をこまかく観察し、次のように分類して説明している。

「一従順な者。a 従順で冷静なもの。b 従順で気配りのよい者。

二指図をする者。a 指図好きで厳格な者。b 指図好きで処世にすぐれた者。

三向こう見ずな者。a 向こう見ずで陽気な者。b 向こう見ずで素行のわるい者」。

この分類を見ると、よくないのは「三のb」だけで、しかも、それは「ロシア軍の名誉のために言わなければならないが、ごくまれにしかお目にかからないものだ」と、トルストイ自身が注釈をつけていた。

当時のロシアでは、兵卒のほとんど全部が「百姓の野良着を軍服に着替えた農民」だったのに、兵士たちはロシアの村にいる農民とはまるで別の人間だった。いったい、どちらが本当の姿なのか。人間の本性は惰性的に流れる日常生活より、死を目前にした極限状態で現れるものだろう。とすれば、卑屈な農奴ではなく、毅然とした兵士こそがロシア民衆の真の姿なのだ。

この「民衆再発見」にトルストイはおどろいた。農民はわれわれ貴族と同じ人間どころか、われわれよりむしろすぐれているではないか。そして、このすばらしい本性をゆがめている責任は自分たちにあるのではないか?

このようにトルストイはカフカースでいくつもの貴重な体験をした。

※一部改行しました

第三文明社、藤沼貴著『トルストイ』P153-154

「この「民衆再発見」にトルストイはおどろいた。農民はわれわれ貴族と同じ人間どころか、われわれよりむしろすぐれているではないか。そして、このすばらしい本性をゆがめている責任は自分たちにあるのではないか?」

この言葉は、後のトルストイの生涯を貫く信念へと繋がっていきます。

トルストイのカフカース体験が彼の思想形成に多大な影響を与えていたことがこの小説からうかがえます。

ページ数にして30ページほどというコンパクトな作品の中に「情景描写の妙、深い人間洞察」というトルストイらしさが詰まった逸品です。

以上、「トルストイ『森林伐採』あらすじと感想~カフカース従軍でロシア民衆の人間性を考えるトルストイ」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

トルストイ全集〈2〉初期作品集 (1973年)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

トルストイ『吹雪』あらすじと感想~カフカースからの道中、危うく凍死しかけた実体験から生まれた傑作...

『吹雪』はあのツルゲーネフにも大絶賛された作品でした。ツルゲーネフはトルストイより10歳年上で、この時にはすでにツルゲーネフはロシア文壇のトップに君臨していました。

そのツルゲーネフからここまで絶賛されるというのはやはりトルストイは只者ではありません。作家デビューから数年でここまでの表現力を発揮する彼の天才ぶりには驚くしかありません。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

トルストイ『襲撃(侵入)』あらすじと感想~戦争に正義はあるのかと問う若きトルストイのカフカース従軍

この作品は1852年にカフカースに向けて出発し、従軍経験をした若きトルストイによる実体験をもとにした小説になります。

トルストイはこの時のカフカース体験に大きな影響を受けていて、彼は晩年になると戦争反対、非暴力を強く主張します。

それはこの時に感じた戦争への疑問が残り続けていたからかもしれません。

関連記事

あわせて読みたい

(20)いざジョージアへ~なぜ私はトルストイを学ぶためにコーカサス山脈へ行かねばならなかったのか

皆さんの中にはきっとこう思われている方も多いのではないでしょうか。

「それにしても、なぜジョージアまで来なくてはならなかったのか。ドストエフスキーとトルストイを学ぶためと言ってもそのつながりは何なのか」と。

実際私も出発前に何度となくそう質問されたものでした。「何でジョージアなの?」と。 たしかにこれは不思議に思われるかもしれません。ドストエフスキーとトルストイを学ぶために行くなら普通はロシアだろうと。なぜジョージアなのかという必然性が見当たらない。 というわけでこの記事ではそのことについてお話ししていきます

あわせて読みたい

トルストイおすすめ作品10選と解説書、作品一覧~ロシアの巨人の圧倒的なスケールを体感!

今回の記事ではこれまで当ブログで紹介してきた作品の中から特におすすめの作品を10作まずは紹介し、その後おすすめの解説書とその他作品の一覧を紹介していきたいと思います。

あわせて読みたい

トルストイ『セヴァストーポリ物語』あらすじと感想~クリミア戦争の最激戦地で戦ったトルストイの戦場ルポ

トルストイはあのクリミア戦争に従軍しています。そしてそこでの体験をルポ的に書いたもの、そしてそこからフィクションと結びつけて小説化したものが今作『セヴァストーポリ物語』になります。

天才的な芸術家トルストイによって描かれる戦争の実態はすさまじいものがあります。戦場ルポの先駆けという側面もあったこの作品が発表後すぐに大絶賛されたのもわかる気がしました

あわせて読みたい

トルストイ『コサック』あらすじと感想~カフカースの圧倒的美しさを描いたトルストイの傑作中編!あの...

『コサック』はトルストイのカフカース体験の集大成とも言える作品です。

カフカースの美しさをここまで表現するトルストイにはただただ脱帽するしかありません。

『コサック』はあの大作『戦争と平和』にも直接繋がっていく非常に重要な作品となっています。

文豪トルストイのスタイルが定まる記念碑的な作品とも言えるかもしれません。

あわせて読みたい

年表で見るトルストイの生涯と作品一覧~ロシアの大文豪の圧倒的スケールを体感

今回の記事ではロシアの大文豪トルストイの生涯を年表でざっくりと見ていきます。

トルストイは1828年にモスクワ南方の村ヤースナヤ・ポリャーナに大貴族の4男として生まれました。

そしてトルストイが亡くなったのは1910年のこと。享年82歳というのは当時の人にすれば驚くべき長寿です。

しかもトルストイという人間は並々ならぬカリスマです。そのスケールの大きさにはただただ驚くしかありません。あまりに波乱万丈。年表を見るだけでもきっと驚くと思います。

あわせて読みたい

トルストイとカフカース(コーカサス)の強いつながり~圧倒的な山岳風景とトルストイの軍隊経験

トルストイは1851年、23歳の年にカフカース(コーカサス。旧グルジア、現ジョージア)を訪れています。

そしてその圧倒的な自然やそこで出会った人々、命を懸けて戦った経験が彼の文学に大きな影響を与えています。

この記事では藤沼貴著『トルストイ』を参考にトルストイの「カフカース体験」を見ていきます。

トルストイの文学や人柄の特徴を見ていくためにもこれらは非常に参考になります。

あわせて読みたい

ロシアとカフカース・チェチェンのつながり~ロシア帝国とジョージア(旧グルジア)地方の戦争の歴史を...

トルストイが訪れた1850年代にはすでにロシアとカフカースは戦争状態でした。そしてその時から続く歴史は現代のロシア・チェチェン戦争とも繋がってきます。ロシア帝国、ソ連、現代ロシアという歴史の流れを知る上でもカフカースの歴史を知ることは大きな意味があります。

この記事ではそんなカフカースとロシアの歴史についてお話しします

あわせて読みたい

富樫耕介『コーカサスの紛争』あらすじと感想~チェチェン、ナゴルノ・カラバフ、ジョージアにおける紛...

「本書は、コーカサス地域の理解にしか役に立たないのではなく、現在の国際社会において様々な地域で出現している民族や国家をめぐる問題を理解する際にも役立つことを目指している。(「はじめに」より)」

まさにこの作品は複雑なコーカサス情勢を学ぶことで「他の地域の紛争を見る眼」も養うことができる参考書です。

しかもコーカサス地方の紛争はどれもロシアと関わりの深い紛争です。

ロシア・ウクライナ戦争を考える上でも新たな視点を授けてくれるおすすめの参考書です

コメント