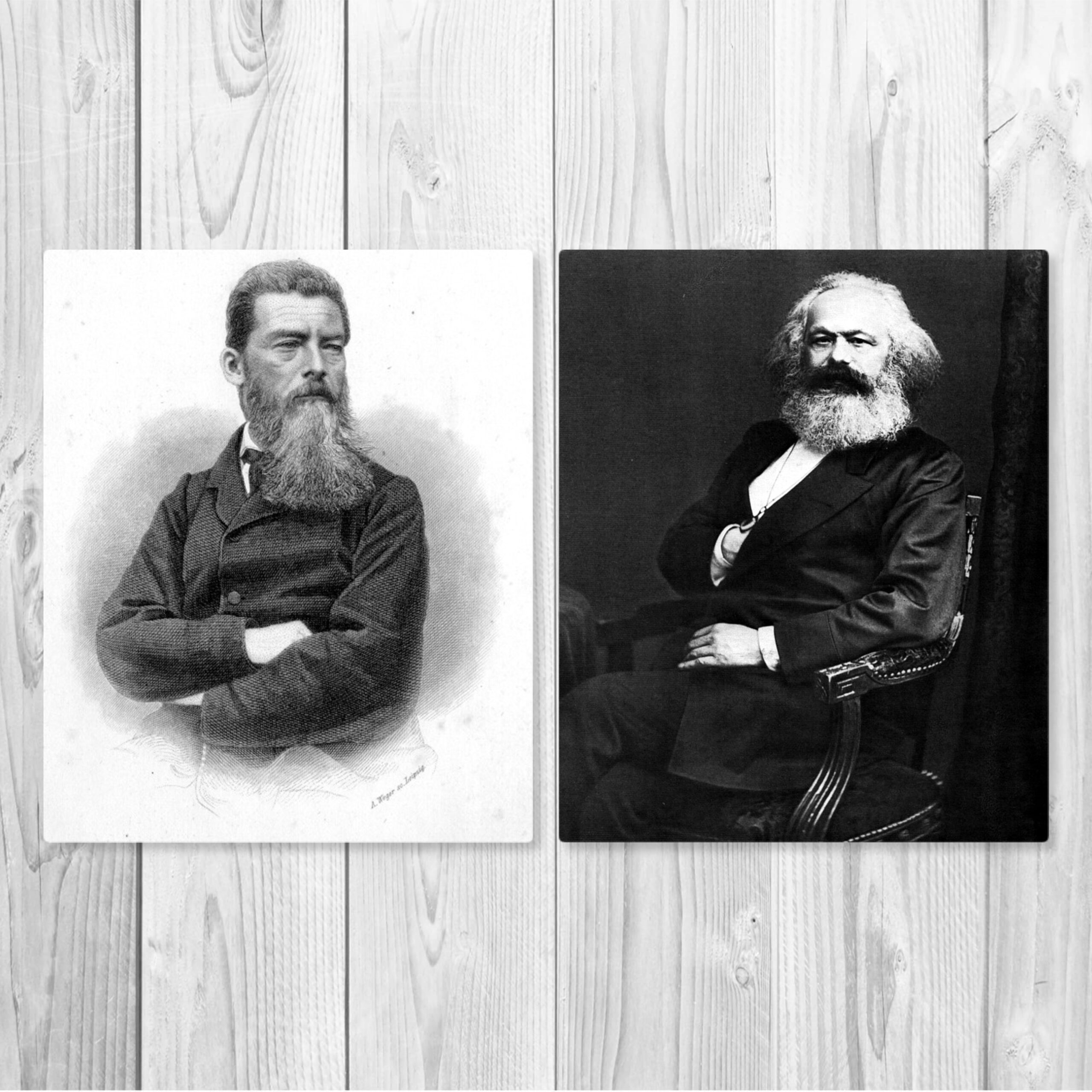

(11)フォイエルバッハの唯物論~マルクスの「宗教はアヘン」はここから生まれた

フォイエルバッハの唯物論~マルクスの『ヘーゲル法哲学批判序説』に強い影響!「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(11)

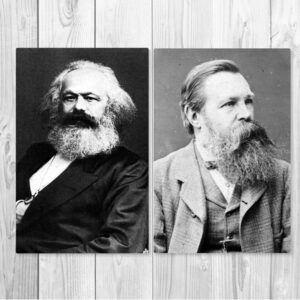

上の記事ではマルクスとエンゲルスの生涯を年表でざっくりとご紹介しましたが、このシリーズでは「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」というテーマでより詳しくマルクスとエンゲルスの生涯と思想を見ていきます。

これから参考にしていくのはトリストラム・ハント著『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』というエンゲルスの伝記です。

この本が優れているのは、エンゲルスがどのような思想に影響を受け、そこからどのように彼の著作が生み出されていったかがわかりやすく解説されている点です。

当時の時代背景や流行していた思想などと一緒に学ぶことができるので、歴史の流れが非常にわかりやすいです。エンゲルスとマルクスの思想がいかにして出来上がっていったのかがよくわかります。この本のおかげで次に何を読めばもっとマルクスとエンゲルスのことを知れるかという道筋もつけてもらえます。これはありがたかったです。

そしてこの本を読んだことでいかにエンゲルスがマルクスの著作に影響を与えていたかがわかりました。かなり驚きの内容です。

この本はエンゲルスの伝記ではありますが、マルクスのことも詳しく書かれています。マルクスの伝記や解説書を読むより、この本を読んだ方がよりマルクスのことを知ることができるのではないかと思ってしまうほど素晴らしい伝記でした。

一部マルクスの生涯や興味深いエピソードなどを補うために他のマルクス伝記も用いることもありますが、基本的にはこの本を中心にマルクスとエンゲルスの生涯についてじっくりと見ていきたいと思います。

その他参考書については以下の記事「マルクス伝記おすすめ12作品一覧~マルクス・エンゲルスの生涯・思想をより知るために」でまとめていますのでこちらもぜひご参照ください。

では、早速始めていきましょう。

フォイエルバッハが出てきた背景~理性による容赦ない批判を受けるキリスト教

社会主義の揺籃期には往々にして見られたことだが、最も鋭い攻撃力を生みだしたのは宗教だった。ヘーゲルはプロイセン王国を理性の最終的な成就と見なしたのと同様に、自分のルター派の信仰から、一八ニ〇年代に支配的だったプロテスタント派キリスト教の狭い概念を、精神生活の最高善だと是認していた。ここでもまた、歴史は都合よくちょうどへーゲル自身の時代の文化および宗教の慣習のなかで頂点に達しようとしていたかのようだった。

そして、政治においてそうであったように宗教においても、青年へーゲル派はへーゲルがみずからの歴史主義を評価せず、彼が自由の実現だと考えたものが、イデーへの道沿いにもう一歩進んだだけであることを理解していなかった点を批判した。

現代のヨーロッパのキリスト教は、ローマの多神教や古代インドのヒンドゥーの信仰とどう違うというのか、と彼らは問いかけた。どれも、ただその時代の産物だったのではないのか?

一八四二年にライプツィヒで「シェリングと啓示」という題名で発表された、シェリングにたいする匿名の批判のなかで、エンゲルスは、青年へーゲル派は「もはやキリスト教を」批判的研究のおよばない聖域とは「見なさない」だろうと述べた。「キリスト教のあらゆる基本原理や、これまで宗教そのものと呼ばれていたものですら、理性の容赦ない批判の前にさらけだされたのだ」

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P74-75

※一部改行しました

かつては無条件に絶対的な真実とみなされていたものが、19世紀中頃に入ってから特にぐらついてきたことがここからわかります。急進的な青年たちは自分たちを抑え付ける国家、宗教に対して批判的に声を上げ始めていたのでした。

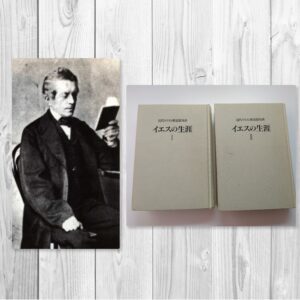

シュトラウスの『イエスの生涯』からブルーノ・バウアーの宗教批判へ

こうした宗教批判の基礎は、福音書は伝説であると再解釈したダーフィト・シュトラウスによって築かれた。へーゲルのもとで学んだ神学者で哲学者のブルーノ・バウアーは、この批判をさらにもう一段階進めて、文化的構築物としてキリスト教を詳細に分析した。

「冷たい外見の下で、内なる火を燃やす、きわめて断固とした男」として知られたバウアーは、弁証法は激しい知的論争の過程を経てのみ進展できると考えた。それぞれの時代ごとの真理は、理性の前に引き剥がされなければならなかった。

そして、バウアーはそのような理性的な攻撃の過程から、キリスト教は近代において、自意識的な自由の発展への障害になるという結論に達した。人間の外にいる神を崇拝し、信条や教義に服従することが、人をその本質から[疎外]して[引き離して]いたのだ。神秘主義的な従属が儀式によって求められつづける限り、人間が自己意識をもったり、自由を実現したりする可能性はない。バウアーは弁証法を示して、そのような疎外は歴史の前進を妨げているため、乗り越えなければならないと宣言した。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P75

※一部改行しました

シュトラウスについては以前にも紹介しました。

イエスにおける奇跡を徹底して否定して書かれた彼の『イエスの生涯』は凄まじい影響を青年たちに与えました。

そしてその影響を受けて動き出したのがここで語られたブルーノ・バウアーです。

上の引用に出てくる[疎外]という言葉はマルクス関連文献でよく出てくる言葉ですよね。マルクスとブルーノ・バウアーは当時交流があり、マルクスは彼を頼って大学教授の道に進もうと考えていたほどでした。マルクスの思考のベースもこうした時代に培われたものと言えるでしょう。

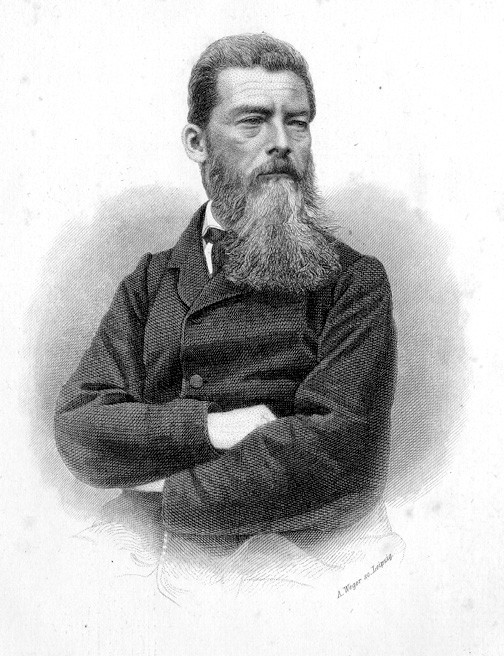

バウアーの追放、そしてフォイエルバッハの登場

このもったいぶった形而上学的主張の陰には、ホーエンツォレルン王家とその統治権を正当化するキリスト教の原則に真っ向から政治的に挑戦する意図が隠されていた。かつては国家の防壁と見なされていたへーゲル哲学が、今度はプロイセンの宗教・政治基盤を揺るがすために利用されたのだ。

当然のことながら、フリードリヒ・ヴィルヘルム四世は愕然とし、一八四二年三月には反逆的なブルーノ・バウアーをボン大学の教職から追放した。しかし青年へーゲル派の勢力を抑えるには、学部内の左遷では事足りなかった。

次の一斉射撃は、ルートヴィヒ・フォイエルバッハの『キリスト教の本質』(一八四一年)ですでに仕掛けられていたからだ。これによってついに、へーゲル主義の保守的な残党は一掃された。

エンゲルスはこう述懐した。「この本は一撃で、単に唯物論を再び王座に据えることで、矛盾を粉々に打ち砕いた……。自然と人とのほかには、何も存在しない。そしてわれわれの宗教的空想が生みだした高尚な存在などというものは、われわれ自身の本質の空想的な反映に過ぎないのだ。魔法は解けた。体系は粉砕されたのだ……。人はみずからこの本がもたらす解放力を経験し、それがどういうものかを知ったに違いない。いたるところに熱意が感じられた。一時期、われわれは誰もがフォイエルバッハ主義だった」

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P75-76

※一部改行しました

反逆的とみなされたブルーノ・バウアーは教職から追放されてしまいます。しかし時すでに遅し。次なる大物がすでに姿を現していたのです。

それがフォイエルバッハでした。

この人物の思想こそ、後のマルクス、エンゲルスにとてつもない影響を与えることになるのです。

「神が人を作ったのではなく、人が神を作った」と説くフォイエルバッハ~マルクスの「宗教はアヘン」という言葉はここから生まれた。

フォイエルバッハもへーゲルのかつての弟子で、バウアーと同じくらいキリスト教に弁証法を応用することに熱心だった。バウアーの疎外の概念を発展させ、宗教の進歩は、人がその人間的、肉感的な自己から徐々に離脱するものとして理解しなければならないとフォイエルバッハは主張した。

キリスト教の神格においては、人は自分の姿に似せて神をつくりだした。ところがこの具象化された神が完璧になるあまり、その精神的な権威の前に人はへりくだり始めた。その結果、当初の力関係が逆転した。

「人―これが宗教の鍵である―はみずからの本質を客観視し、それから自分自身を客観視されたこの自己イメージの客体とすることで、主体に変換しているのである」。そして人が自分の外にいるこの神を熱心に崇拝すればするほど、内面においてはますます貧しくなった。これはゼロサムの〔合計がゼロとなる〕関係だったのだ。

神が繁栄するには、人は貶められなければならないのである。「宗教はその根本的な本質によって、人間と実体からなる自然を疲弊させ、この実体をあの世的な神の亡霊のもとへ運ぶ。すると、この神は人間と自然に、みずからの余剰なものの一部を受け取る許可を恭しく与えるのである」と、エンゲルスはそれを表わした。

「〔自分の存在にたいする明確な〕意識をもたず、同時に信仰ももたないため、人間は実体をもつことができず、真理、理性、および自然に絶望せざるをえない」。

一八四四年に書かれた『へーゲル法哲学批判』序説のなかで、カール・マルクスはより簡潔にそれを表現している。「宗教は抑圧された者のため息であり、心のない世界の心であり、魂のない状況の魂である。それは人びとの阿片なのだ」

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P76-77

※一部改行しました

マルクスの「宗教はアヘンである」という有名な言葉は、このフォイエルバッハの思想から来ているのでありました。ここでは紹介できませんが、フォイエルバッハの主著『キリスト教の本質』については以下の記事をご参照ください。

フォイエルバッハの唯物論

青年へーゲル派の批判精神に則って、フォイエルバッハはそれから攻撃の矛先をかつての師であるヘーゲルその人に向けることで、学問上の親殺しを実行した。キリスト教の神学とへーゲルの哲学(あるいは「合理的神秘主義」)の実質的な違いは何なのか、フォイエルバッハは知りたがった。

どちらも自己疎外に関する形而上学的思想体系で、一方は神を、もう一方はさらに漠然としたガイストを崇めるものではないのか?「思弁的神学[つまり、へーゲル主義]は、それが神の本質をこの世に移行するがゆえに、通常の神学からは際立っている。つまり思弁的神学は、恐怖や無知から通常の神学によってあの世へ送りだされた神の本質を、この世において想像し、決定し、実現するのである」。哲学は思考の世界にもちこまれた宗教にほかならなかったのである。

人間をその存在の現実と引き離すことに関しては、へーゲル哲学とキリスト教のあいだに選択すべきものはまずないだろう、とフォイエルバッハは述べた。彼はその双方への決別を主張した。神あるいはイデーの代わりに、彼は人を求めたのだ。神学ではなく人類学を。

「へーゲル哲学を手放し損ねる人は、神学も放棄し損ねる。自然または現実は、イデーによって事実と仮定されているとするへーゲルの学説は、自然は神によって創造されたとする神学の教理を合理的に表現したに過ぎない」。

そして人が本当の本質を、その「類的存在」を取り戻そうとするのであれば、いずれも捨て去らなければならない。観念論者のへーゲルは存在から思考を引きだすのではなく、思考から存在を引きだすという間違いを犯し、そのため現実をさかさまにしてしまったのだ。フォイエルバッハが強く主張したのは、観念論ではなく、唯物論だった。へーゲルの形而上学的な理屈や〈精神〉の軽やかな行進の代わりに、人間の自然な、肉体的な、「直接の」存在という体験された現実に焦点を絞ったのだ。

※一部改行しました

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P77-78

少しわかりにくい箇所ではありますが、最後の、

「観念論者のへーゲルは存在から思考を引きだすのではなく、思考から存在を引きだすという間違いを犯し、そのため現実をさかさまにしてしまったのだ。フォイエルバッハが強く主張したのは、観念論ではなく、唯物論だった。」

という言葉に注目です。

マルクス主義を学んでいると「観念論」、「唯物論」という言葉が特に出てきます。

その言葉が出てくる源流のひとつとしてフォイエルバッハのヘーゲル理解があり、マルクスとエンゲルスはそこから自分たちの思想を練り上げていったのでありました。

彼らは無からそれらを創造したのではなく、当時活躍していた思想家たちの理論を吸収しながら自分たちの思想を練り上げていったというのがよくわかりました。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント