2021年1月– date –

-

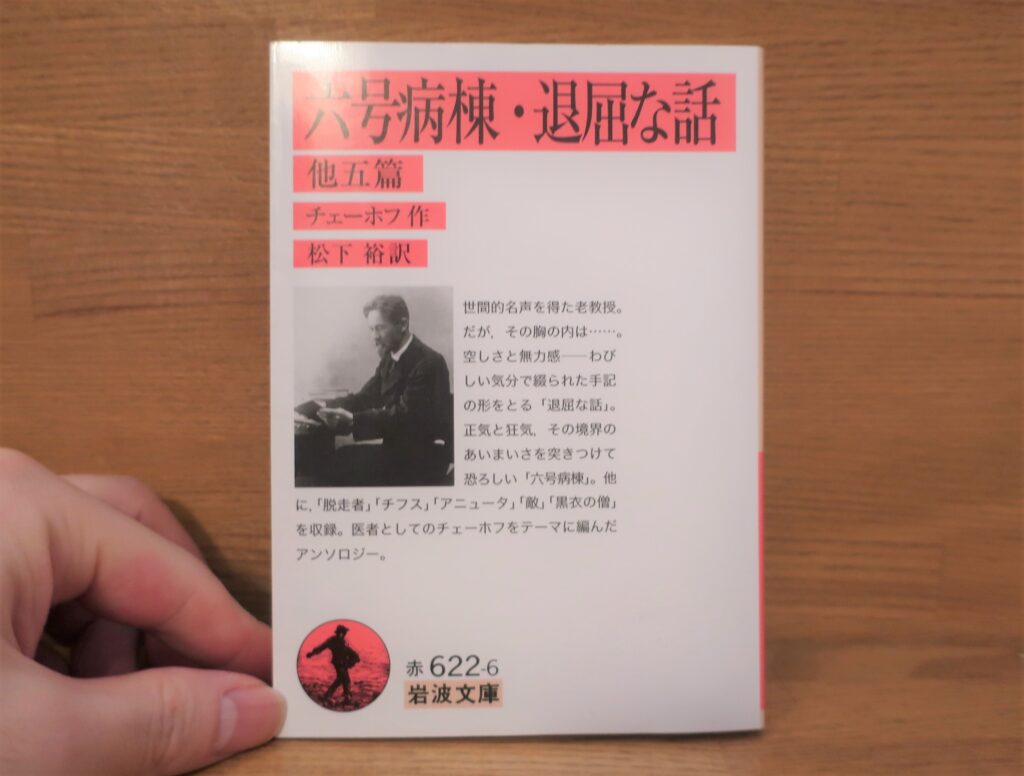

トーマス・マン『チェーホフ論』あらすじと感想~ドイツのノーベル賞作家が語る『退屈な話』の魅力とは

-

チェーホフ『退屈な話』あらすじと感想~トルストイも絶賛!退屈どころではないとてつもない名作

-

チェーホフ『かけ』あらすじと感想~真の自由とは何かを探究した名作短編!チェーホフの真骨頂とは

-

チェーホフ『ともしび』あらすじと感想~悲観主義・虚無主義にチェーホフは何を思うのか。

-

チェーホフ『曠野(草原)』あらすじと感想~ロシアの大いなる自然を美しく描写した名作!

-

チェーホフ『仮装した人びと』あらすじと感想~チェーホフの特徴を知るならまずはこの作品がおすすめ

-

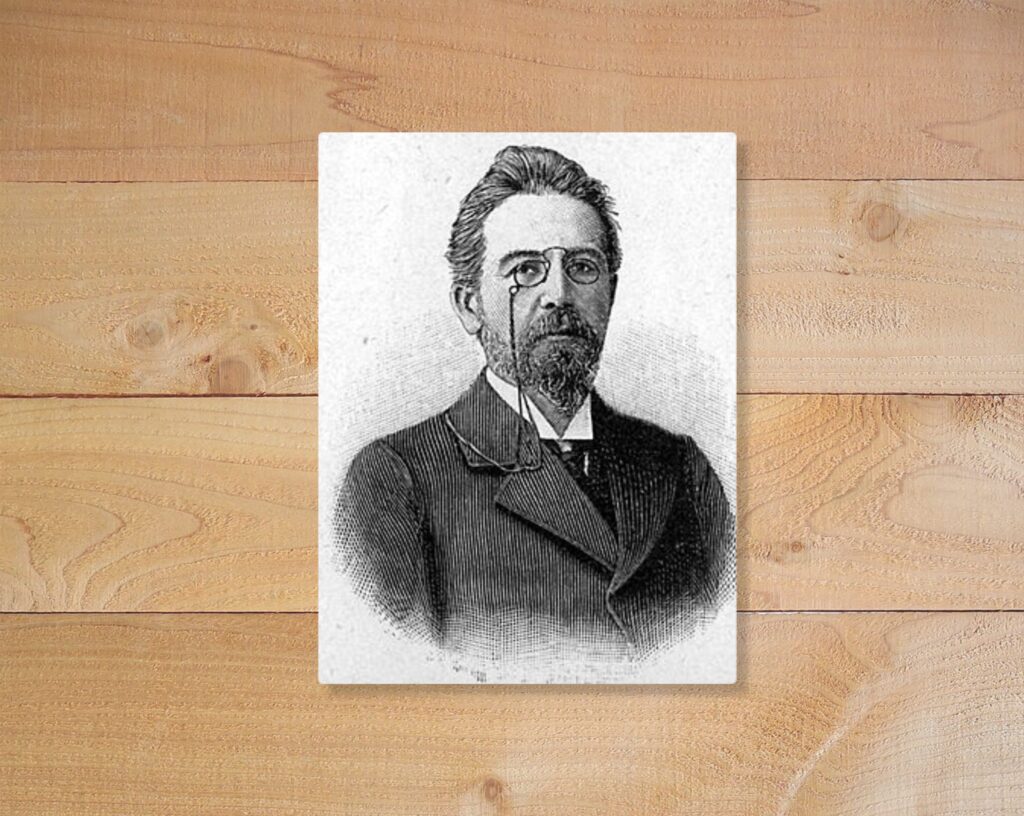

チェーホフ文学の特徴を知るために~文学者であり医者でもあったチェーホフとは

-

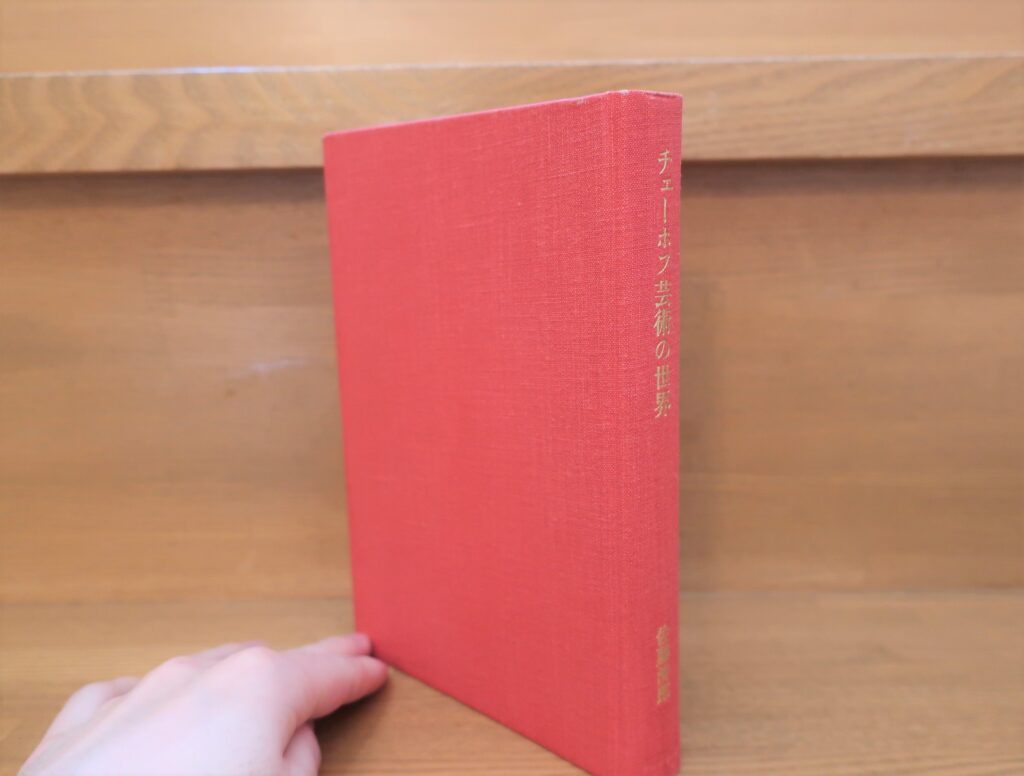

佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』あらすじと感想~チェーホフ作品における思想を知るならこの1冊!

-

佐藤清郎『チェーホフの生涯』あらすじと感想~チェーホフの生涯をもっと知るのにおすすめの伝記!

-

ヴィリジル・タナズ『チェーホフ』あらすじと感想~ロシアの偉大な作家チェーホフのおすすめ伝記

-

チェーホフの生涯と代表作、おすすめ作品一覧―年表を参考に

-

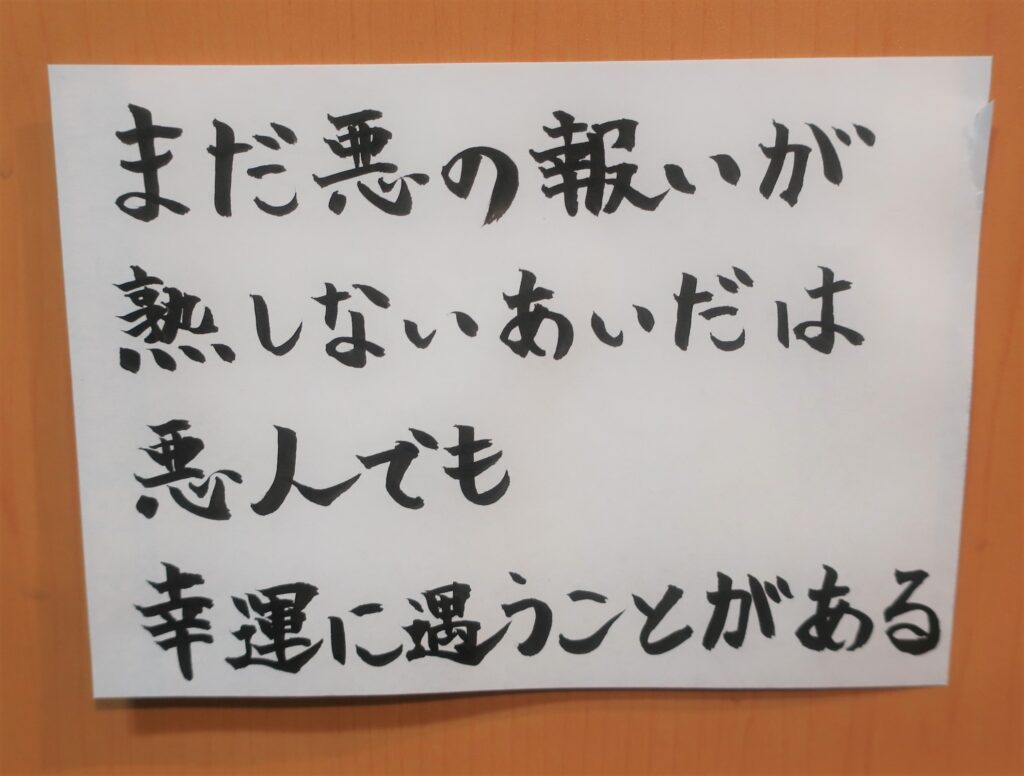

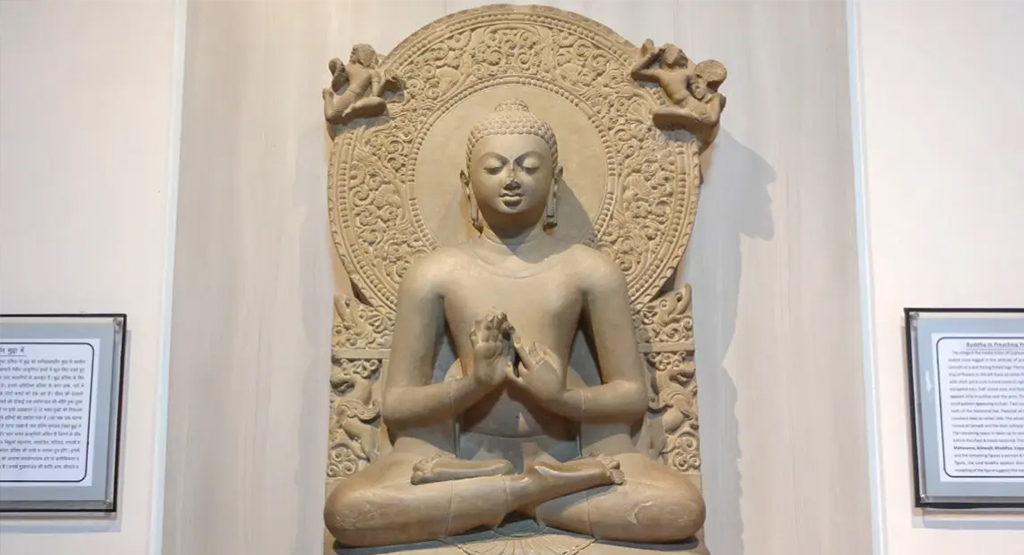

まだ悪の報いが熟しないあいだは、悪人でも幸運に遇うことがある―お釈迦様のことばに聴く

-

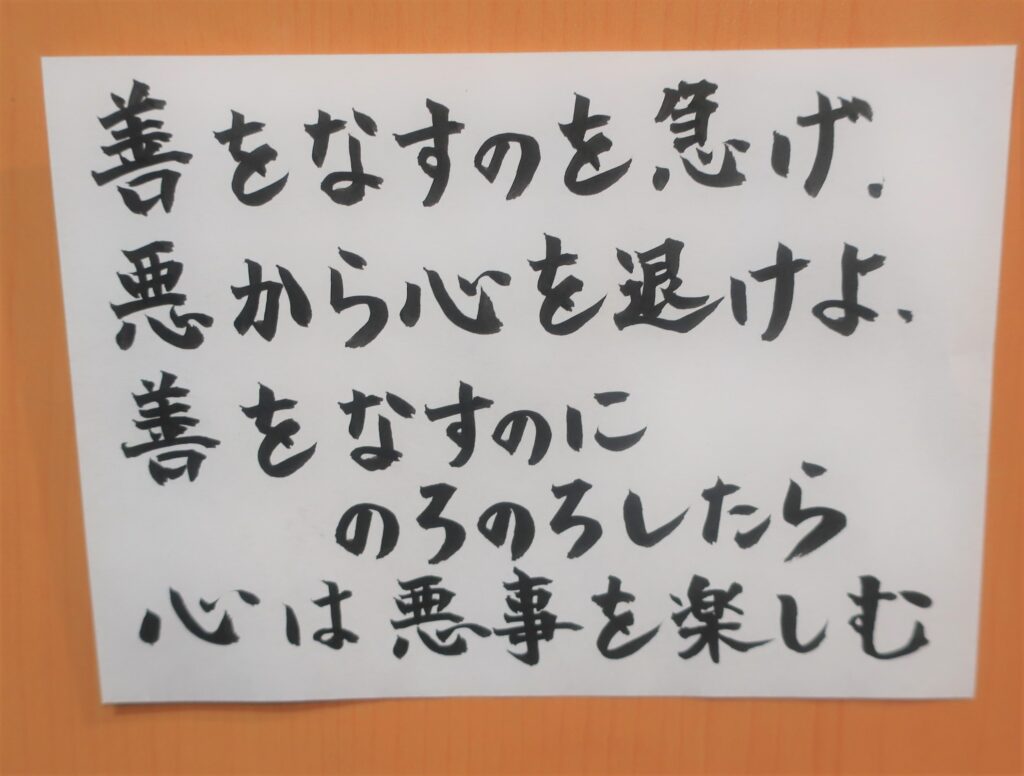

善をなすのを急げ。悪から心を退けよ。善をなすのにのろのろしたら、心は悪事を楽しむ―お釈迦様のことばに聴く

-

怠りなまけて、気力もなく百年生きるよりは、堅固につとめ励んで一日生きるほうがすぐれている―お釈迦様のことばに聴く

-

戦場において百万人に勝つよりも、唯だ一つの自己に克つ者こそ、じつに最上の勝利者である―お釈迦様のことばに聴く

-

(おのが)罪過を指摘し過ちを告げてくれる聡明な人に会ったならば、その賢い人につき従え―お釈迦様のことばに聴く

-

あさはかな愚人どもは、自己に対して仇敵に対するようにふるまう。悪い行いをして、苦い果実を結ぶ―お釈迦様のことばに聴く

-

すでに自己が自分のものではない。ましてどうして子が自分のものであろうか-お釈迦様のことばに聴く

-

眠れない人には夜は長く、疲れた人には一里の道は遠い―お釈迦様のことばに聴く

-

「われらは、ここにあって死ぬはずのものである」と覚悟をしよう~寿命とは何か、死と病をどう考えるのか―お釈迦様のことばに聴く

12