-

樋田毅『彼は早稲田で死んだ』あらすじと感想~私は「この人」を知っている…!帰国便で知った衝撃の事実

-

ようこそお越しくださいました。初めて当ブログへお越しの皆様へのご案内。まずはこちらへどうぞ

-

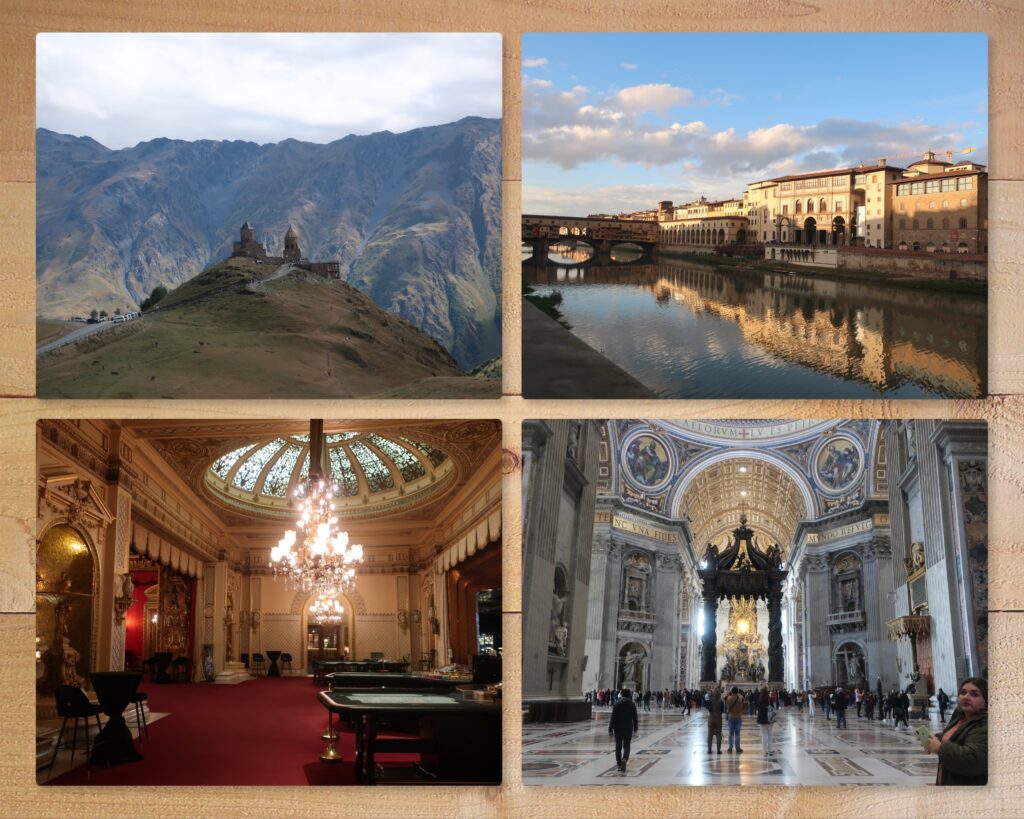

当ブログのイチオシ!「ドストエフスキーの旅」三部作~私の渾身のヨーロッパ旅行記を紹介します

-

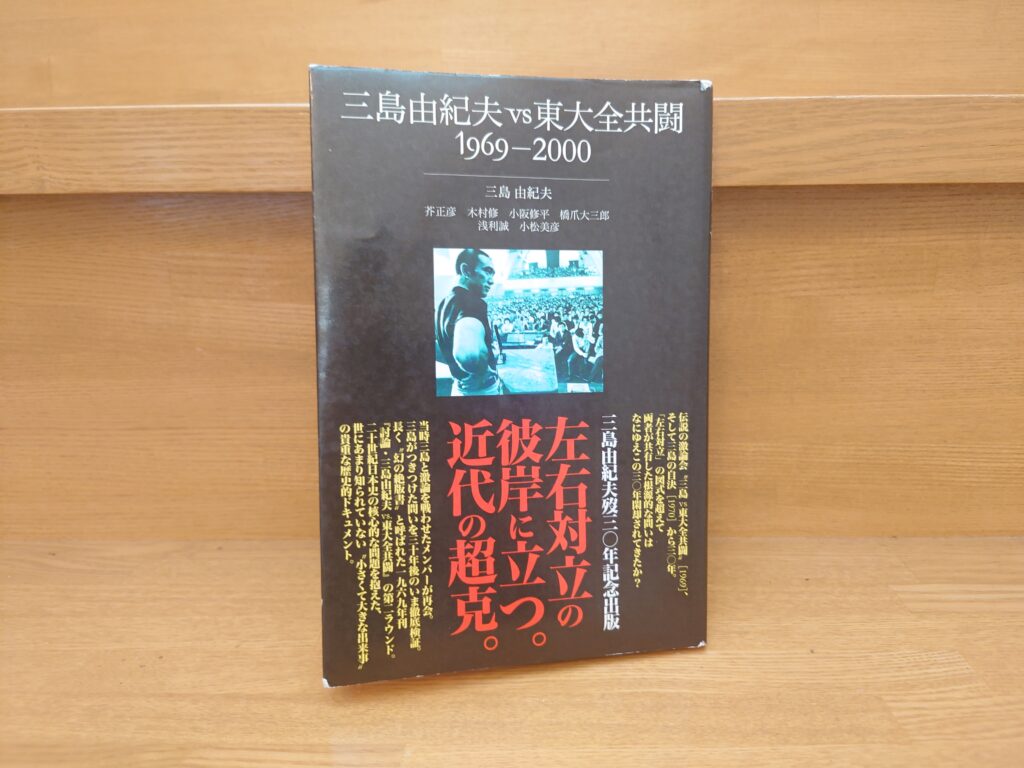

『三島由紀夫VS東大全共闘 1969-2000』あらすじと感想~あの伝説の討論は何だったのか。学生達の思想、関係性も知れるおすすめ作品!

-

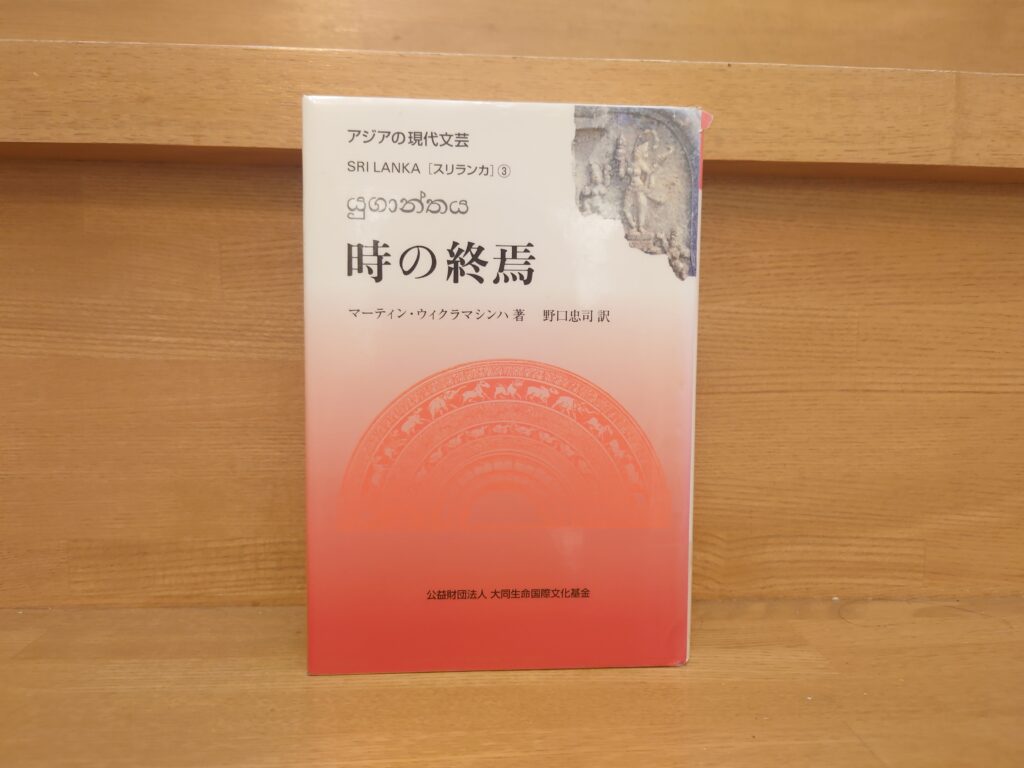

M・ウィクラマシンハ『時の終焉』あらすじと感想~マルクス主義と階級闘争に揺れるスリランカを活写した名作!

-

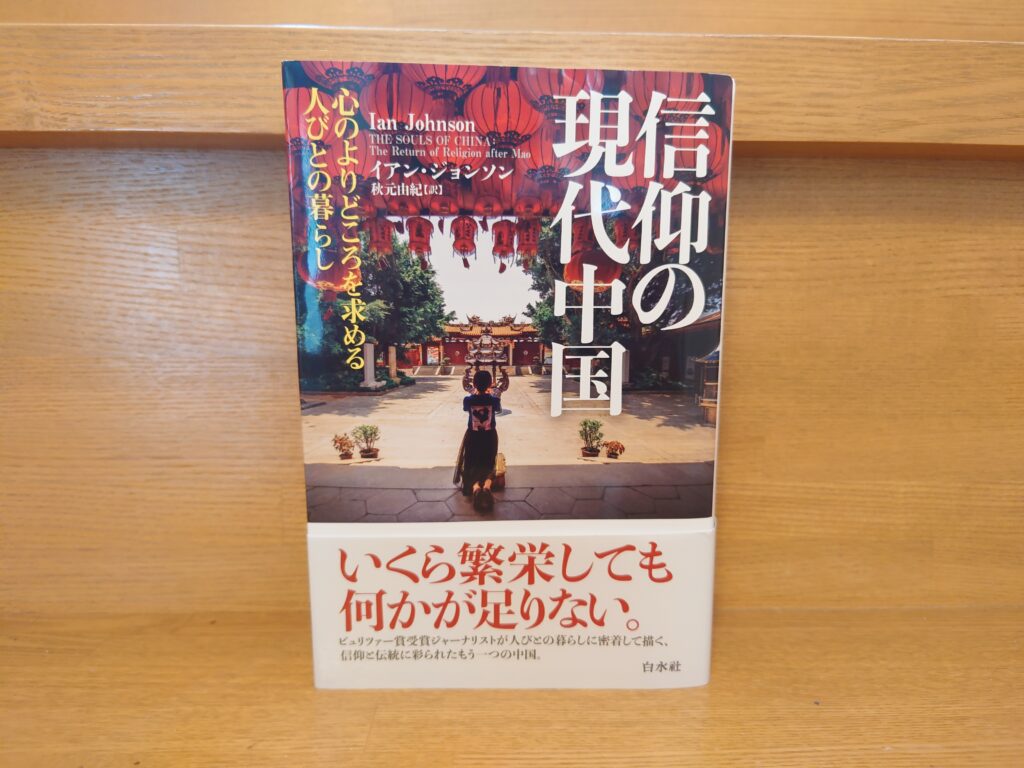

イアン・ジョンソン『信仰の現代中国』あらすじと感想~共産党政権下における宗教生活の実態に迫る!信仰とは何かを問うノンフィクション!

-

杉山正明『遊牧民から見た世界史』あらすじと感想~私達の先入観を粉砕する刺激的な一冊!歴史を多角的に見る視野を得るために

-

J・ロバーツ『スターリンの図書室』あらすじと感想~読書という視点から見る斬新なスターリン伝。彼はドストエフスキーをどう見たのか。

-

T.G.マサリク『ロシアとヨーロッパⅠ』概要と感想~チェコの哲人大統領による貴重なロシア論!

-

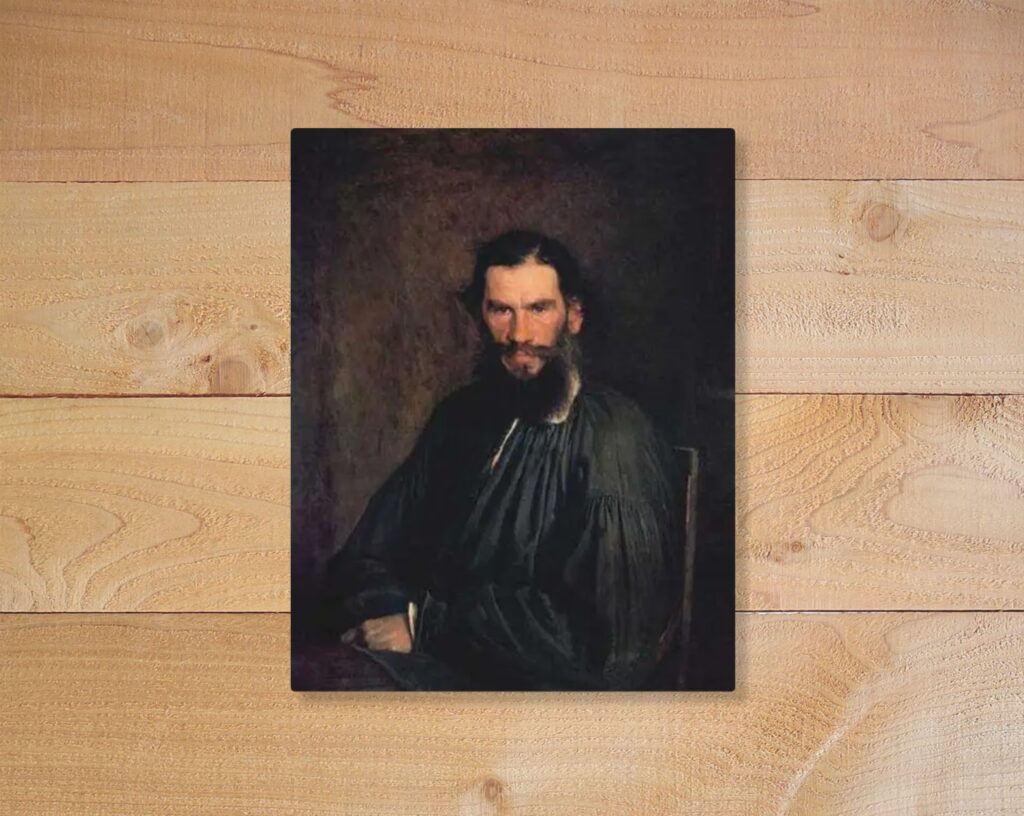

クラムスコイ『トルストイの肖像』制作エピソード~トルストイの射貫くような眼差しはこうして描かれた!

-

ルワンダの虐殺を学ぶのにおすすめの参考書7作品~目を背けたくなる地獄がそこにあった…

-

ドストエフスキーおすすめ作品7選!ロシア文学の面白さが詰まった珠玉の名作をご紹介!

-

J・クラブツリー『ビリオネア・インド』あらすじと感想~インド版オリガルヒの存在!腐敗、縁故主義のインド超格差社会を学べる一冊!

-

『オックスフォード 科学の肖像 パヴロフ』あらすじと感想~「条件反射」やパヴロフの犬で有名なロシアの偉大な科学者のおすすめ伝記!

-

戦争と平和、世界の仕組みを学ぶためのおすすめ作品15選~今こそ歴史を学び世界を問い直す時!学生にぜひ薦めたい名著!

-

本好き僧侶が薦めるおすすめ小説25選~入門から上級編までレベルごとにおすすめ作品をざっくりご紹介!

-

扇田昭彦『日本の現代演劇』あらすじと感想~戦後日本と演劇の流れをリンクして学べるおすすめ参考書

-

ジーン・ベネディティ『スタニスラフスキー伝』あらすじと感想~『俳優の仕事』で有名なロシアの伝説的な俳優・演出家のおすすめ伝記

-

井上ひさし『ロマンス』あらすじと感想~チェーホフの生涯を喜劇化した傑作!私はこの作品に嫉妬する…!

-

「ドストエフスキーの旅」を終えた私の思いと今後のブログ更新について~当ブログを訪れた皆さんへのメッセージにかえて