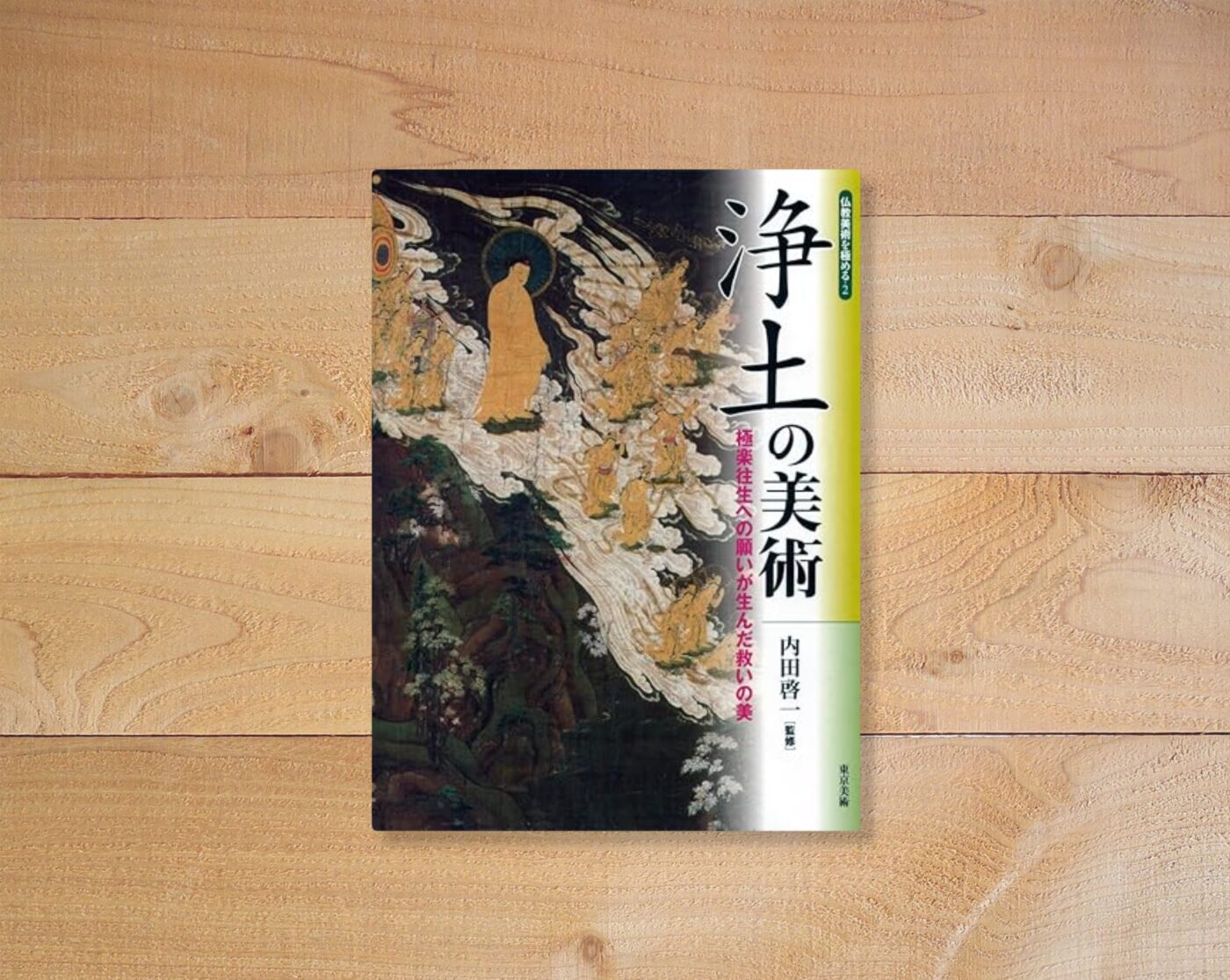

内田啓一監修『浄土の美術』概要と感想~仏像や来迎図など浄土教美術のおすすめ解説書!

内田啓一監修『仏教美術を極める・2 浄土の美術ー極楽往生への願いが生んだ救いの美』概要と感想~仏像や来迎図など浄土教美術のおすすめ解説書!

今回ご紹介するのは2009年に東京美術より発行された内田啓一監修『仏教美術を極める・2 浄土の美術ー極楽往生への願いが生んだ救いの美』です。

早速この本について見ていきましょう。

花樹豊かにして水清らかなる仏国土、すなわち浄土に往き生まれ、来世は仏菩薩のもとで安穏の日々を送ることを夢み、人々は古くから浄土図や来迎図にその欣求心をあらわしてきた。阿弥陀の極楽浄土をはじめ、弥勒の兜率天や観音の補陀洛山など、種々の浄土思想に基づき制作された珠玉の美術作品を紹介する。

紀伊國屋書店商品紹介ページより

本書『仏教美術を極める・2 浄土の美術ー極楽往生への願いが生んだ救いの美』は平等院鳳凰堂などの寺院建築や、山越阿弥陀図などの浄土教絵画、阿弥陀仏像などの彫刻など多岐にわたって詳しい解説を聞けるおすすめ参考書です。この充実ぶりには私も驚きました。資料集として常に手元に置いておきたい一冊です。

監修者の内田啓一氏は本書について「はじめに」で次のように述べています。

浄土という言葉から連想されるキーワードは、阿弥陀、極楽往生、念仏であろうか。念仏は、心に仏菩薩の姿を念じることも念仏であるが、声に出していう口称念仏の代名詞ともなった。その念仏も本来は、「南無観世音菩薩」でも「南無釈迦牟尼仏」でも、ほとけの名をとなえさえすれば念仏だが、「南無阿弥陀仏」、つまりは「なんまいだー」がいつしか主流になってしまった。それほどまでに阿弥陀を奉ずる浄土教の、宗派的にいえば、鎌倉時代以降に成立した浄土宗もしくは浄土真宗、時宗、融通念仏宗などのイメージが強いのであろう。

広義の浄土と、浄土宗をはじめとした諸宗派の浄土は、同一語句にして少々意味が異なる。前者が仏菩薩が住する清浄なる地を指すのに対して、後者は阿弥陀如来の浄土、すなわち極楽浄土に限ったものである。その極楽浄土を説く経典は古来より日本にもたらされ、浸透していった。それこそ真言宗でも天台宗でも、死者の魂を送る地の阿弥陀の極楽浄土が望まれていた。極楽浄土は、浄土諸宗の専売特許というわけではないのである。

生老病死のなかでも、必ず人々が直面したのが死である。阿弥陀と極楽浄土というと暗いイメージがつきまとうが、死への恐怖を阿弥陀の来迎という形で和らげたのが極楽への思想である。来迎図をみれば一目瞭然だが、菩薩たちは楽器を手にしながら、まるでそこに流れているのがサンバであるかのように踊っている。楽しげな音楽とともに、しかもダンシング・ヒーローであるかのような姿で来迎してくるのである。これでは、死後の世界も楽しいところに違いないと思わざるを得ない。生に対する執着を最も端的に除いてくれたのが阿弥陀来迎の思想であり、それを絵画化したのが来迎図なのである。

日本仏教の流れをみると、インド発祥で中国経由、その経由も中国文化の多大な思想が加味されて日本にやってきた。浄土教にしてもその流れは同じだが、他宗派に比べて浄土諸宗の祖師たちは中国に渡っていないという共通点がある。浄土宗の法然、浄土真宗の親鸞、時宗の一遍、融通念仏宗の良忍らは、日本仏教の一大拠点であった比叡山、もしくはその周辺で修行を積み、それぞれ独自の阿弥陀の教えを展開させた。いってしまえば、日本国内で発案されて支持を受け、発展したのが浄土諸宗なのである。法然の浄土宗でも唐の善導を重視し、敦煌壁画にみられる観経変の一種である当麻曼荼羅を重用している。しかしそれとて、念仏を隆盛させた唐僧としての善導であり、当麻寺の中将姫伝説が根本にあっての当麻曼荼羅である。中国仏教からの脈々とした伝播、もしくは流れというわけではない。

中国仏教から多種多様な思想が流入したが、日本ではそこから取捨選択がおこなわれ、日本人の信仰は多彩に展開していった。人気のあるほとけとしては、病を治す薬師如来、所願成就の十一面観音や千手観音、厄除けの代表格である不動明王、そして、求福の大黒天や布袋をはじめとした七福神などがおり、ご利益がある尊格にはなんでも信仰を篤くしてきた。しかし、最後に求めたのは、阿弥陀の浄土である。雑多な信仰と造形物が生み出されてはきたが、人々が臨終に際して選択した結果が極楽浄土だったのである。食事にたとえると、イタリアンやフレンチ料理、または中華にエスニックも大好きだけど、やっぱり最後には和食だよね、そんな感じがする。

本書では、浄土の美術をできるだけ多角的にみることに努めた。阿弥陀の極楽浄土だけではなく、観音の補陀洛浄土や、あるいは神道における浄土などにも焦点をあて、背景にある思潮と造形美術をできる限り集めてみた。本書が、わが国において最も多くの人々に信仰され、さまざまな作例を生み出した浄土の美術に対する理解の一助になれば幸いである。

東京美術、内田啓一監修『仏教美術を極める・2 浄土の美術ー極楽往生への願いが生んだ救いの美』P2-3

この解説で語られた来迎図の「楽しげな音楽とともに、しかもダンシング・ヒーローであるかのような姿で来迎してくる」菩薩さま達の姿は何ともインパクトがありますよね。これをまさに体現しているのが滋賀県の新知恩院の『阿弥陀二十五菩薩来迎図』なのですが、残念ながらここに掲載できる画像がありません。ネット上でもほとんど出てこない絵なのですが、まさにダンシング・ヒーローというべきポーズをとっています。こんなご機嫌なポーズを菩薩様がしてよいのかと思うほど大胆な踊りっぷりです。この本の中でもこの絵は特に印象に残っています。本書ではそんな貴重な浄土絵や仏像などをじっくりと堪能することができます。

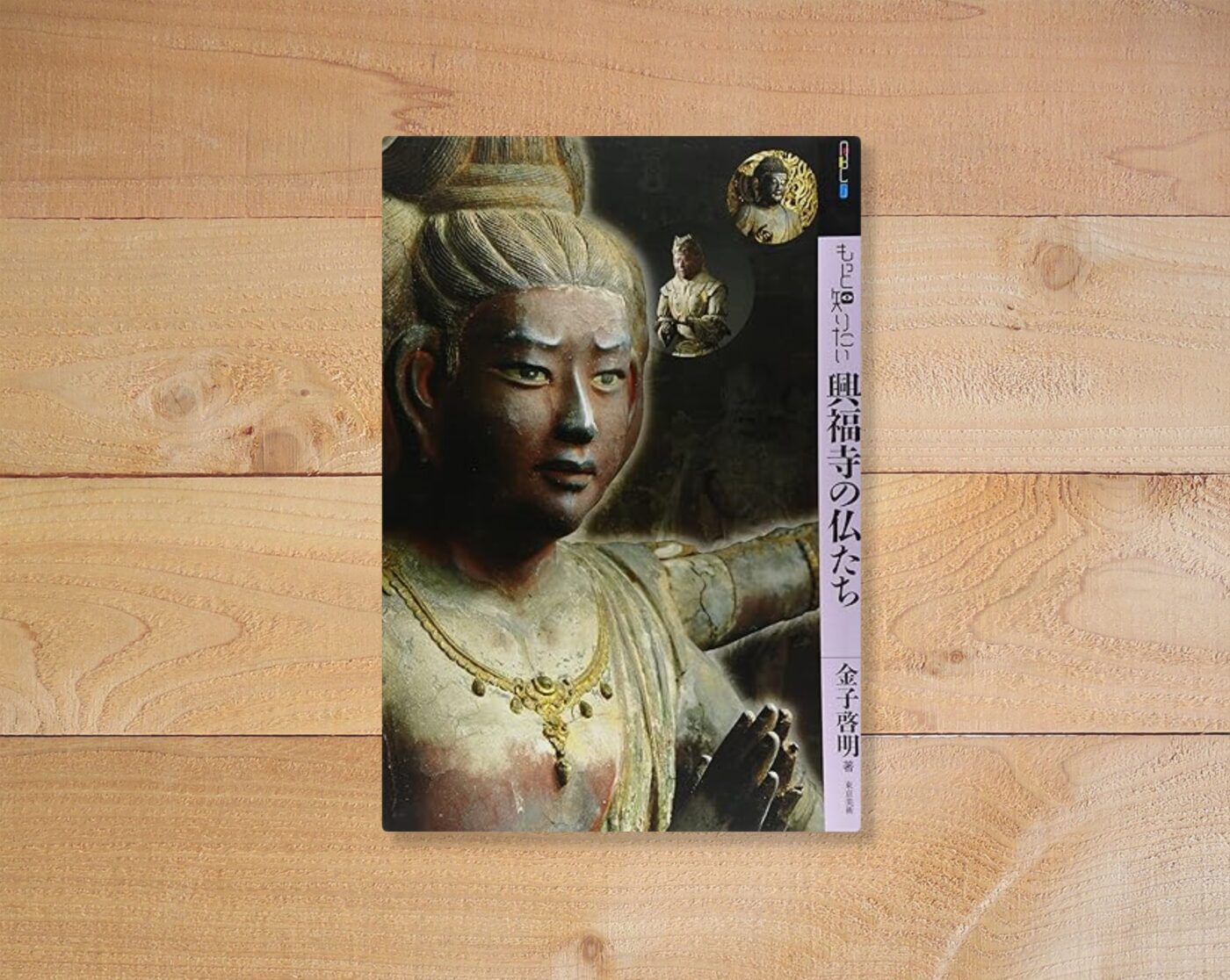

東京美術さんの本は当ブログでもこれまで様々なジャンルの本を紹介してきました。

こちらの「もっと知りたいシリーズ」は入門書として最高のガイドブックですが、本作『仏教美術を極める・2 浄土の美術ー極楽往生への願いが生んだ救いの美』は入門からさらに踏み込んだ解説も聞くことができるおすすめ参考書です。

「もっと知りたいシリーズ」もそうでしたが、東京美術さんの書籍はとにかく写真がいいんですよね。しかもそのレイアウト、解説も非常に見やすく読みやすいです。ぜひおすすめしたい作品です。

以上、「内田啓一監修『浄土の美術』概要と感想~仏像や来迎図など浄土教美術のおすすめ解説書!」でした。

Amazon商品ページはこちら

浄土の美術 極楽往生への願いが生んだ救いの美 (仏教美術を極める 2)

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事