やはり三島由紀夫は別格だった!圧倒的筆力にドストエフスキー的黒魔術を感じる

【インド・スリランカ仏跡紀行】(59)

やはり三島由紀夫は別格だった!圧倒的筆力にドストエフスキー的黒魔術を感じる

東大安田講堂を訪れ、いよいよ函館に戻ってきた私は休む間もなく猛烈に読書を続けた。

そしていよいよ三島由紀夫の代表作『金閣寺』を手に取ったのである。

私にとってこれが最初の三島作品。緊張の一瞬だった。

「幼時から父は、私によく、金閣のことを語った。」

この言葉から始まる物語。

三島の独特の文体はどこから始まるのか。世界で称賛される美しさはどこにあるのか。

淡々と語られる冒頭の言葉を私は注意深く読み進めた。

すると、なんと、最初の2ページ目にして私の胸を打つ美しい描写が現れたのだ。

舞鶴湾は志楽村の西方一里半に位置していたが、海は山に遮られて見えなかった。しかしこの土地には、いつも海の予感のようなものが漂っていた。風にも時折海の匂いが嗅がれ、海が時化ると、沢山の鷗がのがれてきて、そこらの田に下りた。

新潮社、三島由紀夫『金閣寺』P6

「しかしこの土地には、いつも海の予感のようなものが漂っていた」

なんという表現だろう!この時点で私は三島文学の強烈な文体を感じることとなった。

そしてこれから先も三島スタイルはとどまることを知らない。

その中でも特に印象に残っているのが次の一節だ。

たまたま、機関学校の制服は、脱ぎすてられて、白いぺンキ塗りの柵にかけられていた。ズボンも、白い下着のシャツも。……それらは花々の真近で、汗ばんだ若者の肌の匂いを放っていた。蜜蜂がまちがえて、この白くかがやいているシャツの花に羽根を休めた。金モールに飾られた制帽は、柵のひとつに、彼の頭にあったと同じように、正しく、目深に、かかっていた。彼は後輩たちに挑まれて、裏の土俵へ、角力をしにいったのである。

脱ぎすてられたそれらのものは、誉れの墓地のような印象を与えた。五月のおびただしい花々が、この感じを強めた。わけても、庇を漆黒に反射させている制帽や、そのかたわらに掛けられた帯革と短剣は、彼の肉体から切り離されて、却って抒情的な美しさを放ち、それ自体が思い出と同じほど完全で……、つまり若い英雄の遺品という風に見えたのである。

新潮社、三島由紀夫『金閣寺』P11-12

よくぞまあこれだけの美しい言葉を並べられるなと私はもはや呆気に取られてしまった。特に「そのかたわらに掛けられた帯革と短剣は、彼の肉体から切り離されて、却って抒情的な美しさを放ち、それ自体が思い出と同じほど完全で……、つまり若い英雄の遺品という風に見えたのである。」という表現・・・!三島由紀夫にしかできない圧倒的な美文とはこういうことかと唸ってしまった。

どうしてこんな文章が書けるのか。どうしてこんな表現が出てくるのか。過剰とすら言えるほど美しく飾られた文体!

文章を書きたいと思う人間にとってこれほど敗北感を感じる文章はないのではないかと思うほど圧倒的な美文である。

と同時に、これは自分の理想とする文章ではないし、現代において受け入れられる文章なのかと言われるとそれも怪しい。そんな印象も持ってしまう。だがそんな疑問も吹き飛ばす陶酔感が確かにある。よくわからないがいつの間にか没入させられてしまう言葉の美しさが間違いなくあるのだ。これは衝撃だった。

そしてストーリーにしても、主人公の告白という形で物語が進んでいくのであるが、ま~粘っこい!どこまでも強烈な自意識が渦巻いているのだ。自分は他者と違う。それもどうにもならないほど違うということにコンプレックスを持ちながらそれを誇り、自身のアイデンティティーともなっている。

もうどうにもならないくらいどうにもならない青年僧の内面がこの作品では語られるのだ。

「金閣寺を焼かねばならぬ」

なぜ青年僧はそう思わねばならなかったのか。それを幼少期からその決行まで我々は見ていくことになる。

そしてこの作品を読んでいてふと思ったのは、『金閣寺』はドストエフスキーの『罪と罰』と対になる作品かもしれないということだった。

『金閣寺』の解説では同じくドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』に対する言及があったが、私にとっては『罪と罰』のイメージが強く想起された。

と言うのも、『金閣寺』はある自意識過剰な青年僧が金閣寺を焼くまでの心理状況を描いたものであるのに対し、『罪と罰』はある知的な貧乏学生が金貸し老婆を殺害した後の心理的葛藤を描いた作品であるからだ。

この両作品に共通するのは過剰すぎる自意識だ。そして世間を揺るがす大きな罪。

『罪と罰』では老婆とその妹を斧で殺すという事件を起こした主人公。

そして三島由紀夫は1950年に実際に放火され焼け落ちた金閣寺を小説の題材にした。

両作品共に、取り返しのつかない巨大な罪と一人の青年の強烈な自意識が結びついている。

『罪と罰』と違って『金閣寺』ではその事件後は描かれない。だが描かれないからこその余韻というか、想像の余地がある。この放火後をあえて描かないということにもこの作品の特徴があるのではないだろうか。まさに私はこの作品を読んだ後の異様な持続力を体感している。読み終わってそれで終わりではないのだ。読後何日経ってもこの小説の異様な感化力が持続し、今でも「あれは何だったのか」と私を掴んで離さないのである。

私は『罪と罰』をかつて「ドストエフスキーの黒魔術」と呼んだ。ドストエフスキーの作品は私たちに異様な感化力を以て襲いかかってくる。

そしてまさに三島由紀夫の『金閣寺』もそのような作品だと確信した。この文体。この熱量・・・!恐るべき作品である。

やはり三島由紀夫は巨人だった!海外でも高く評価されているのもそれは納得。こんな作家が日本にいたのだ。

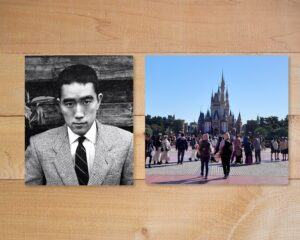

そして私はここから『憂国』をはじめ様々な三島作品を読んでいったのだが、私にとって重大な意味を持ったのが三島由紀夫初の長編『仮面の告白』だった。この作品が私と三島由紀夫の関係に大きな影響を与えたのである。なんと、三島由紀夫とディズニーが繋がってしまったのだ。次の記事ではそのことについてお話ししていきたい。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

【インド・スリランカ仏跡紀行】の目次・おすすめ記事一覧ページはこちら↓

関連記事

コメント