宇沢弘文『自動車の社会的費用』あらすじと感想~日本の自動車産業の構造と環境問題に切り込んだ、今だから読みたい名著!

宇沢弘文『自動車の社会的費用』概要と感想~日本の自動車産業の構造と環境問題に切り込んだ、今だから読みたい名著!

今回ご紹介するのは1974年に岩波書店より発行された宇沢弘文著『自動車の社会的費用』です。

早速この本について見ていきましょう。

自動車は現代機械文明の輝ける象徴である。しかし、自動車による公害の発生から、また市民の安全な歩行を守るシビル・ミニマムの立場から、その無制限な増大に対する批判が生じてきた。市民の基本的権利獲得を目指す立場から、自動車の社会的費用を具体的に算出し、その内部化の方途をさぐり、あるべき都市交通の姿を示唆する。

Amazon商品紹介ページより

私がこの本を手に取ったのは以前の記事で紹介した佐々木実著『資本主義と闘った男 宇沢弘文と経済学の世界』がきっかけでした。

今回ご紹介している『自動車の社会的費用』はその宇沢弘文の主著の一つとして紹介されていた作品です。

この本について『資本主義と闘った男 宇沢弘文と経済学の世界』では次のように紹介されています。私がこの本を読もうと思ったまさにそのきっかけとなった解説です。少し長くなりますが宇沢さんの人となりも見えてくる素晴らしい解説ですのでじっくり読んでいきます。

『自動車の社会的費用』を担当した編集者は、岩波書店の大塚信一だった。のちに岩波書店の社長となる大塚は、宇沢より11歳若い。宇沢がもっとも信頼を寄せた編集者だが、初対面のときはまだ駆け出しの編集者だった。東京大学の研究室をはじめて訪れた際の印象を大塚がふりかえる。

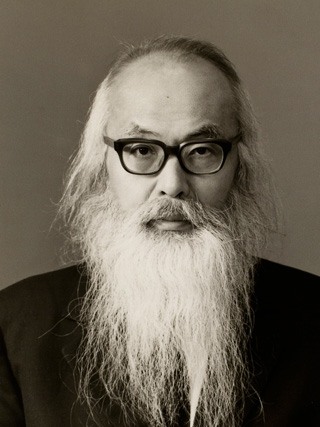

後年のラフな格好をして長いアゴ髭をたくわえた宇沢さんとは、まったくちがいましたね。背広をきちっと着て、頭もきちんと分けてて、もうほんとうにエリート学者というか、ものすごい〝切れ者〟という感じだった。実際、切れ味鋭い研究者でしたよ」

字沢は初対面の大塚に向かって、「ぼくに『自動車の社会的費用』というタイトルで新書を書かせてくれませんか」と提案してきたという。自動車と社会的費用がどう結びつくのか皆目見当がつかなかった大塚に、1時間もかけて企画の趣旨を説明した。それからわずか3カ月足らずで、『自動車の社会的費用』を書きあげたのである。

原稿に目を通した大塚は、「きわだって論理的な文章だな」と舌を巻いた。岩波書店の編集者は著名な学者と仕事をする機会が多い。そうした筆者たちと比べても、群を抜いて文章が論理的だった。

「非常に明晰な文章なのでびっくりしました。直していただくところがまったくなかった。これは非常にめずらしいことなんです。何を言っているのか分からないという箇所がまったくなかった。学者でもこういう方はあまりいないですよ」

昭和49年(1974年)6月に出版された『自動車の社会的費用』はベストセラーとなり、この年の毎日出版文化賞を受賞することになった。心から喜んでいる宇沢の姿が印象深かったと大塚は語り、こうつけ加えた。

「『自動車の社会的費用』は、宇沢さんの宣言だったとおもうんですよ。新古典派経済学の枠組みを離脱するぞ。そう宣言したのだとおもう。いまから考えると、この本がどう受けとめられるのか、宇沢さんはものすごくナーバスになっていたようにおもいますね」

46歳を迎える年に出版した『自動車の社会的費用』は、さまざまな意味で、宇沢の変貌ぶりを象徴する著作となった。「自動車政策は間違っている」(『エコノミスト』1970年9月8日号)で自動車の問題はすでに論じていたし、近代経済学に対する批判的な態度は「混迷する近代経済学の課題」(『日本経済新聞』1971年1月4日付)であきらかにしていた。「自動車」を素材に、日本に帰国してから取り組んでいた問題を総合的に展開したのが『自動車の社会的費用』である。「きわだって論理的な文章」となったのは、理論的な検討をひとまず終えていたからである。

《わたくしは十年間ほど外国にいて、数年前に帰国したが、そのときに受けたショックからまだ立ち直ることができないでいる。はじめて東京の街を歩いたときに、わたくしたちのすぐ近くを疾走する乗用車、トラックの風圧を受けながら、足がすくんでしまったことがめる。東京の生活になれるにつれて、その恐怖感は少しずつうすれていったが、いまでも道を歩いているとき、自動車が近くを追い越したりすると、そのときの恐怖感がよみがえってくる。子どもたちはじきになれてしまって、あまり苦にしなくなったようであるが、毎日学校から帰ってくるまで、交通事故にあわないかと心配することが現在までつづいている》

「まえがき」の言葉は、一見、帰国したばかりのころの日本の印象をつづっただけのようにみえるけれども、短い文章には企みが秘められていた。ひとつには、宇井純に語ったように、経済学を、与えられた知識の体系として受け取るのではなく、自分自身の身近な問題、社会の問題を分析する道具として鋳直そうという意気込みである。もうひとつは、自動車に感じた恐怖を印象づけることで、「安心して道を歩くこと」が社会的に合意された基本的な権利であるという認識から出発しよう、とさりげなく宣言している。これから展開する考えが、社会的共通資本の経済学に基づくものであることを告げているわけである。

『自動車の社会的費用』が社会的なインパクトを持ったのは、試算によって具体的な数字を弾き出したからである。自動車が発生させる「見えない社会的費用」を算出する作業は、東京都の統計データをもとに進められた。

P372-374

「経済学を、与えられた知識の体系として受け取るのではなく、自分自身の身近な問題、社会の問題を分析する道具として鋳直そうという意気込み」

この本はまず一般読者に対して書かれたものであり、専門書ではありません。多くの人に現在の経済の問題について考えてもらいたいという願いがこの本に込められています。だからこそ難しい経済理論を語るのではなく、まずは自分自身の身近な問題として考えられるような話題を選んで宇沢弘文は語ります。

『自動車の社会的費用』の斬新さは「自動車」というひとつの商品を切り口に、資本主義制度の特質を浮き彫りにすると同時に、新古典派経済学の考え方を根源的に批判した点にある。「ドレス」を題材に経済を語り、経済学の前提を鋭く批判したヴェブレンを彷彿とさせる。宇沢が「自動車」を選んだのは、自動車という商品が資本主義というシステムを浮き彫りにする性格をもっていたからだ。自動車の生産は鉄鋼など金属資源をふんだんに使用するだけでなく、石油を大量に消費する。なにより道路の建設を誘発する。

自動車が現代資本主義を象徴する商品であることは、保有台数の推移をみればよくわかる。日本における乗用車の保有台数は、昭和23年(1948年)頃はわずか約3万台、昭和35年(1960年)頃に約50万台となり、10年後の昭和45年(1970年)頃には約900万台まで増えている(国土交通省道路局ウェブサイトの「戦後の道路行政50年」)。現在では乗用車(普通・小型四輪・軽四輪)の保有台数は6000万台を超えている(日本自動車工業会調べ)。

P385-386

自動車は資本主義的なあり方の象徴である。

自動車というものが「当たり前」になり過ぎている私たちにとって、「お?」と思わずにはいられない問題提起がこの本ではなされていきます。

その中でも印象に残った箇所を一つ紹介します。

自動車の普及を支えてきたのは、自動車の利用者が自らの利益をひたすら追求して、そのために犠牲となる人々の被害について考慮しないという人間意識にかかわる面と、またそのような行動が社会的に容認されてきたという面とが存在する。このような点もとくに日本社会の場合について顕著にあらわれている。自家用自動車を「マイカー」という言葉で呼んでいるが、この言葉ほど、自動車に対する日本社会の捉え方を象徴したものはない。他人にどのような迷惑を及ぼそうと自らの利益だけを追う、飽くことをしらない物質的欲望がそのままこの「マイカー」という言葉にあらわされている。かつて、中学生らしい少年が自転車に乗っているところを、うしろから自動車がきて接触した現場に居合わせたことがあった。中学生は転びそうになっただけなので、大した事故ではないとおもってほっとしたが、そのとき、運転していた若者が自動車からおりてきて、新しい自動車に傷をつけてどうしてくれるか、といって中学生をなじっていた。わたくしは、そのとき「マイカー」という言葉のもつ醜悪さを象徴的に感じたのであった。

岩波書店、宇沢弘文『自動車の社会的費用』P32

これはまさしく「おっ!」と思わされる問題提起ですよね。

「マイカー」という言葉はそれこそ「当たり前」の言葉として定着しています。しかしこの言葉にこそ現代の闇が隠されている・・・

「私の車」・・・「私の」、「私の」、「私の」・・・!

たしかに私たちが生きている社会は今や「私」で溢れています。「私たちの」という考え方はどこへ行ってしまったのでしょうか。これは前の記事で紹介した『われらの子ども』という本でも指摘されていたことでした。

この本が出版されたのは今からおよそ50年前の1974年です。

その時点で資本主義に対してここまでの提言がなされていたことに驚くしかありません。

資本主義への批判はマルクス主義が全盛だった時代において、そうではなく経済学の内側から批判を続けていた宇沢弘文。

ますます宇沢弘文という人物に興味が湧いてきた一冊となりました。

以上、「宇沢弘文『自動車の社会的費用』~日本の自動車産業の構造と環境問題に切り込んだ、今だから読みたい名著!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント