松永俊男『チャールズ・ダーウィンの生涯』あらすじと感想~ダーウィンの生涯とマルサス・マルクスの関係とは

おすすめ伝記!松永俊男『チャールズ・ダーウィンの生涯 進化論を生んだジェントルマンの世界』概要と感想~ダーウィンの生涯とマルサス・マルクスの関係とは

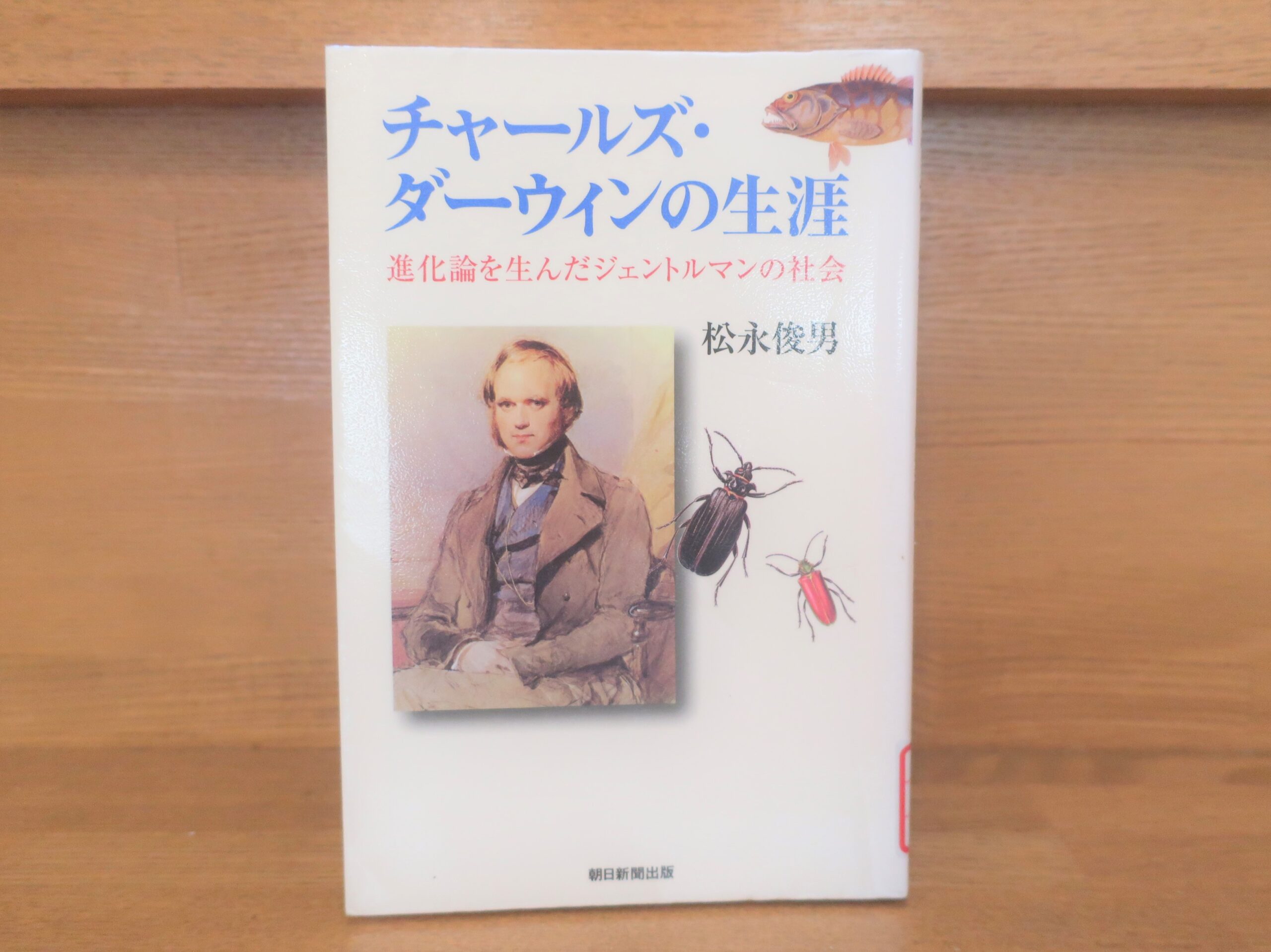

今回ご紹介するのは2009年に朝日新聞出版より発行された松永俊男著『 チャールズ・ダーウィンの生涯 進化論を生んだジェントルマンの世界』 です。

早速この本について見ていきましょう。

近代進化論の祖・ダーウィンが生まれて今年で200年。「生物は共通の祖先から枝分かれして進化してきた」というアイデアはどこから来たのか。その鍵は、ガラパゴス諸島への探検だけでなく、当時のイギリス社会にある。科学の誕生や産業革命をもたらして大英帝国を支えたジェントルマン層に光を当て、『種の起源』を生み出したイギリス社会を解明して、最新のダーウィン像を描き出すダーウィン伝の決定版。

ダーウィンの生涯は、イギリス・ヴィクトリア時代のジェントルマン(上層中流階級)の生活そのものだった。医師で資本家の父ロバートの下、ケンブリッジでジェントルマンとしての教養教育を受け、国教会の牧師になるつもりだったが、海軍の調査船ビーグル号に艦長の話し相手として乗船することになり、その機会に取り組んだ自然史研究によって、その一生は大きく変わる。帰国後のロンドンでの科学者仲間との交流から、進化論への歩みが始まる。ウェジウッド家のエマとの結婚や、その後の生活と研究は、裕福な資産に支えられていた。ヴィクトリア朝の世界帝国イギリス、その繁栄を担ったジェントルマン層、その一員だったダーウィンが、その時期に、その場所で進化論を生み出したのはなぜか。近年、進展著しいダーウィン研究の成果を織りこんで描くダーウィンとその時代。

Amazon商品紹介ページより

ダーウィンの『進化論』といえば誰もがその名を知っている古典です。

ですがそのダーウィンが何年生まれでどのような時代に活躍したのか、『進化論』が生まれた背景はどのようなものだったのかというとなかなかわからないですよね。私もそうでした。

今回私がダーウィンの伝記を読もうと思ったのは、実はマルクスがきっかけでした。

マルクスはダーウィンの『進化論』に強い感銘を受け、ダーウィンに『資本論』を献本したと言われています(※後述)。マルクスとダーウィンは同時代人です。しかも、マルクスは1850年代以降イギリスにずっと滞在していたのでまさしく同じ時代、同じ国で生きていました。そうした意味でもダーウィン伝を読むことは彼の思想や生涯だけでなく、イギリスの社会状況も知ることができるというメリットがあります。というわけでこの本を手に取ったのでありました。

著者はこの本について次のように述べています。

本書の目的の一つは、こうしたダーウィン研究の成果を踏まえて、正確な事実を伝えることである。根拠なく真実と思い込まれて広まっている虚説を神話と呼ぶが、チャールズ・ダーウィンについてもさまざまな神話が語られている。本書ではこうした数々のダーウィン神話を取り上げ、その誤りを指摘するようにした。とりわけ欧米にはなく日本だけに広がっているダーウィン神話に注意するようにした。

また、ダーウィンの最大の功績は近代的な生物進化論を確立したことだが、ダーウィンの研究業績は地質、植物、動物の、いわゆる自然三界に及んでいる。本書ではダーウィンの進化論形成過程とその発展を見るだけでなく、ナチュラリストとしての広い業績についても一とおりの解説を試みた。

ダーウィンの業績の背景には、当時、世界の最強国であった大英帝国の力があった。大英帝国の中核となっていたのは、ジェントルマン層(上層中流階級)だが、ダーウィン家もその一翼を担っていた。チャールズ・ダーウィンの生涯も、ジェントルマンであるダーウィン家の伝統を踏まえたものであった。そのため、本書の第1章と第2章ではダーウィンの祖父エラズマスと父ロバートについてかなりていねいに見ることにした。

第3章ではエジンバラ医学校時代、第4章ではケンブリッジ大学時代について述べているが、いままで日本の文献にはなかった大学の実態についての解説を試みた。第5章のビーグル号航海についても、正確な事実を提示したつもりである。(中略)

本書によって、ダーウィンの生涯についてだけなく、その研究業績についても基本的な理解が得られることを期待している。

朝日新聞出版、松永俊男著『 チャールズ・ダーウィンの生涯 進化論を生んだジェントルマンの世界』 P3-5

著者によると、これまでの日本のダーウィン論は神話のようなものになっているとのことでした。この本はそうした誤りを指摘しつつ、ダーウィンの生涯を述べていくという趣旨で書かれています。

そしてこの本で何より特徴的なのは、ダーウィンが活躍できたのは当時のイギリスのジェントルマン(上層中流階級)文化にあると指摘している点です。この本では当時のジェントルマン文化とはどのようなものだったのか、そしてダーウィンはそこからどんな恩恵を受けていたのかを知ることができます。これは貧困の中で研究に没頭していたマルクスと対称的でとても興味深いです。(マルクスの実家もお金持ちなので、しようと思えばできたかもしれませんが)

ここから先、この本の中で印象に残った箇所を紹介していきますが、その前にダーウィンについての基礎知識を少しだけお話しします。

ダーウィン(1809-1882)はイングランドの富裕な医師であるロバートの次男として生れました。父方の祖父のエラズマスも高名な医者で、代々名士を輩出してきた家系でした。母方の家系も実業家、企業家としても名を馳せており、しかも父のロバートは資産家としても非常に優れた才を持っていたためその資産はかなりのものとなっていました。

つまり、ダーウィンはかなり裕福な家に生まれ、当時のイギリスにおける典型的なジェントルマン(上層中流階級)としてイギリス社会に生きていくことになったのでした。

ダーウィンは父の仕事を継ぐために医学生として勉学をしていましたがなかなか身が入らず、自分の好きなことばかりしていました。そんな生活ができたのも彼の家がジェントルマン階級だったからです。このことは改めて見ていきます。

そしてダーウィンといえばガラパゴス諸島を思い浮かべますよね。彼がビーグル号に乗り込み航海に出たのは1831年のこと。そしてガラパゴス諸島に着いたのが1835年で、帰国したのが1836年でした。このガラパゴス諸島については意外な事実がありましたので、この後で改めて紹介します。

そして彼の代表作『種の起源』は1859年に発表されます。ビーグル号での航海から20年以上を経ての出版というのは少し意外ですよね。

では、これから私の気になった箇所を見ていきたいと思います。

ぐうたら息子、ダーヴィン?

ダーウィンは姉妹に宛てた手紙でエジンバラでの生活を逐一、報告していた。父ロバートは、チャールズが授業をえり好みしていることを知り、スーザンの手紙(一八ニ六年三月ニ七日)に伝言を書かせ、「退屈な勉強に耐えることが不可欠である。今のような怠けた状態が続くようなら、学校に行ったことがまったくの無駄になってしまうだろう」とチャールズをしかりつけている。

そういわれても医学の勉強には身が入らなかった。兄エラズマスからは、仕事をしなくても一生、父親の遺産によって楽に暮らせそうだと聞いてもいた。医学校二年目の学期は、医学の勉強をないがしろにして、地質学と無脊椎動物の研究に熱中した。

その学期も四月に終わった。医学を放棄したダーウィンは、エジンバラにもどってくる気はなかった。ダーウィンはスコットランドを旅行し、さらにアイルランドにも足を延ばした。これがダーウィンにとって、最初で最後のアイルランド旅行であった。五月には初めてロンドンを訪れ、さらに月末にはジョス叔父に連れられてパリに行った。パリにどのくらい滞在していたのかは不明だが、これがダーウィンにとって最初で最後のヨーロッパ大陸旅行であった。帰国した後もチャールズはメアなどに出かけ、狩猟に明け暮れていた。親類や知人の所有する森林の中を馬に乗って走りまわり、鳥を撃つのがなによりも楽しみであった。(中略)

後には偉人となるチャールズ・ダーウィンも、父ロバートから見れば、鳥を撃つしか能のない厄介者のぐうたら息子だった。医学の勉強を続けさせるのは無理なことが明白となり、父親として、その将来を考えなければならなくなった。ジェントルマンの子弟の進路には、軍人、あるいは弁護士という選択肢もあり、ダーウィン一族にはそれで成功した人々もいたが、チャールズにはどちらの才能もない。残された道は、イングランド教会の牧師になることだった。田舎牧師の、のんびりした生涯も、ダーウィン一族には珍しいことではなかった。

聖職者にするという父の決定に逆らうことはできない。それでも信仰について改めて考えてみたかったので、チャールズは数冊の神学書を読んだ。当時のチャールズは聖書の言葉が文字どおりに正しいと信じており、イングランド教会の教義に異存のないことを確認した。こうして、ダーウィンの行くべき道が決定した。聖職の道を選んだのは、チャールズ本人、あるいは父ロバートの宗教心ゆえではない。あくまでもジェントルマンの子弟にふさわしい職業の一つとして選択されたのである。

朝日新聞出版、松永俊男著『 チャールズ・ダーウィンの生涯 進化論を生んだジェントルマンの世界』 P 46-48

後に世界に名を残す偉人も若いときはこういう感じだったのですね。ですがこうした探究心の強さがあったからこそ後の偉業につながったのかもしれません。

そしてダーウィンが医者ではなく聖職者への道を進むことになったのは上のような事情があったからというのも驚きですよね。しかもそうした人生ルートがジェントルマンの世界では当たり前のものだったというのも注目です。こうした文化が当時のイギリスであったということは非常に興味深いものでした。

ダーウィンはこうして聖職の道を学びながらも、地質学や生物学を相変わらず続けることになります。そしてそこで出会った多くの教授たちとの出会いからあのビーグル号での航海へとつながっていくことになりました。人との出会いや偶然って面白いですよね。元々なるはずだった医者のルートから外れたことでダーウィンの人生が決まったのです。

『種の起源』はガラパゴス諸島で思いついたのではない?

ガラパゴス諸島は南アメリカ大陸から約一〇〇〇キロ離れた赤道直下の火山島群である。五つの大きな島(西側から、ナーボロー島、アルべマール島、ジェームズ島、インディファティガブル島、チャタム島)と多数の小島からなる。もともと無人島であったが、一八三二年にエクアドルの領有となり、右記の五島に次ぐ規模のチャールズ島に政治犯が入植者として定住するようになった。島々にはイギリス人によって英語名がつけられていたが、エクアドル政府によってスペイン語名がつけられた。日本では現在、スペイン語名が用いられているが、ここではダーウィンと同様、英語名で表記しておこう。

ビーグル号は一八三五年九月一六日に群島の東の端にあるチャタム島に到着した。一〇月二〇日に群島を離れるまでにダーウィンは、チャタム、チャールズ、アルべマール、およびジェームズの四島に上陸している。ダーウィンは特徴的な火山地形を観察し、ほかでは見られない特異的な動植物に注目して標本を採集していた。マネシツグミが島によって異なることに気づき、マネシツグミの標本には採集した四島の名を記しておいた。しかし、ヒワ(フィンチ)の仲間についてはダーウィンの理解が混乱しており、その標本には採集地がきちんと記されていなかった。

「ガラパゴス」という名称は、スパイン語で「カメ」を意味する「ガラパゴ」に由来している。その名の示すとおり、この諸島にはゾウガメ(巨大なリクガメ)が多数、生息しており、ここに立ち寄る捕鯨船や入植者たちの食料となっていた。ダーウィンは入植者から、島によってゾウガメの形が異なると聞いたが、信用しなかった。ビーグル号にも食料としてゾウガメが積み込まれ、ダーウィンもそれを食べたが、甲羅の形の違いには注意を払わなかった。

ダーウィンはガラパゴス諸島で、直接、進化論に結びつくような観察はしていないし、まして、ここで生物進化の可能性を考えたということもない。後にガラパゴス諸島がその生物相により進化論の島として有名になったため、ダーウィンはここで進化論を着想したという間違った解釈が広がってしまったのである。

朝日新聞出版、松永俊男著『 チャールズ・ダーウィンの生涯 進化論を生んだジェントルマンの世界』 P 106-107

ダーウィンといえばガラパゴス諸島を思い浮かべてしまう私としてはこれは意外な事実でした。ダーウィンはここで「進化論」を思いついたわけではなかったのです。

ですが、この航海を通してダーウィンはさまざまな文章を発表し、それにより彼の名声は高まることになります。直接的には「進化論」とつながらなくとも、彼のキャリア形成においてはやはりとてつもない影響を与えたのでありました。

ダーウィンの「進化論」はロンドンで生まれた

ダーウィンはケンブリッジの下宿を引き払ってロンドンに行き、三月一三日から中心街に部屋を借りて住んだ。場所は、グレート・モルバラ・ストリート三六番地(現在の四一番地)、兄エラズマスの住居、グレート・モルバラ・ストリート四三番地(現在の四八番地)の近くである。ロンドンの生活に慣れていないダーウィンは、兄エラズマスを頼りにしていた。ダーウィンはこの家に一八三八年の末まで住んだ。兄エラズマスは仕事らしいことはなにもせず、ロンドンで遊んで暮らしていた。当時のグレート・モルバラ・ストリートには医師、事務弁護士、仕立屋が多く、ほかに書店、宝石商、美術商などが軒を連ねていた。ダーウィンが間借りしたのは仕立屋の家で、兄エラズマスは事務弁護士の家であった。当時の紳士録には兄弟のうち、チャールズ・ダーウィンが名士として扱われていたことがわかる。後に見るように、ダーウィンが進化論に転ずるのは、このロンドン時代であった。ダーウィンの進化論は、世界都市ロンドンのビジネス街で生まれたのである。

朝日新聞出版、松永俊男著『 チャールズ・ダーウィンの生涯 進化論を生んだジェントルマンの世界』 P 134

ダーウィンの「進化論」は世界都市ロンドンのビジネス街で生まれたというのは非常に興味深いですよね。この本ではこうした事実が詳しく語られますので興味のある方はぜひ読んでみて下さい。

ダーウィンとヴィクトリア朝

ダーウィンがスコットランドのグレン・ロイ峡谷に調査に行っていた間の一八三八年六月ニ八日、ロンドンではヴィクトリア女王(在位一八三七~一九〇一)の戴冠式が挙行された。ヴィクトリア女王の治世期はイギリスの最盛期で、イギリスが世界の経済をリードしていた。このイギリスの発展を中心的に担っていたのがジェントルマン、すなわち、地主、法律家、医師、高位聖職者、大商人、銀行家、証券保有者などの上層中流階級の人々であった。彼らが政治、経済、文化のすべてを主導していた。科学を担ったのもジェントルマンであった。

ダーウィンは典型的なジェントルマン科学者であった。ダーウィンの人生を変えることになったビーグル号航海は、イギリスの世界戦略の一翼を担うものであった。また、ダーウィンの自然史研究の最大の協力者だったジョゼフ・ドルトン・フッカーはキュー植物園を管理していたが、植民地の農林業に寄与することがその重要な任務になっていた。ビーグル号航海を出発点とし、フッカーの協力によって完成した『種の起源』は、ダーウィン個人のものであると同時に、ヴィクトリア時代のイギリスが生み出したものでもあった。

朝日新聞出版、松永俊男著『 チャールズ・ダーウィンの生涯 進化論を生んだジェントルマンの世界』 P139-140

イギリスの発展においてジェントルマンがどれだけ大きな影響を持っていたのかがわかりますよね。

そして最後の 「『種の起源』は、ダーウィン個人のものであると同時に、ヴィクトリア時代のイギリスが生み出したものでもあった」という箇所はこの本で最も大事な箇所と言ってもいいのではないでしょうか。

いかに偉大な人物といえど、その人を形成する時代背景、生活環境がなければその人はありえません。人と環境の二つがあるからこそその人はその人たりえるのだということを感じました。伝記を読む面白さはこういう所にあると私は思います。

マルサスの『人口論』とダーウィン

ダーウィンは『自伝』で、一八三八年一〇月にマルサス(Thomas Robert Malthus, 1766-1834))の『人口論』を読んだことによって自然選択説が誕生した、と述べている。これは『自伝』の中で最も有名な個所であろう。

「私は、選択こそ、人類が有益な動植物の品種を作り出すことに成功した要であることにすぐ気づいた。しかし、選択が野生の生物にいかに適用されうるかはかなりの間、謎のままであった。体系的な探求を始めて一五ケ月たった一八三八年一〇月、たまたま楽しみのためにマルサスの『人口論』を読んだ。私はその時までに、動植物の習性の長年にわたる観察から、あらゆる場所で進行する生存闘争の重要性を認めるようになっていたので、こうした状況下では、有利な変異が保存され不利な変異が滅ぼされる傾向がある、ということがただちに思い浮かんだ。その結果、新種が形成されるであろう。ここに私は、私の研究がよるべき理論を獲得したのである」

マルサスの『人口論』初版は一七九八年に出版され、たちまち大きな反響を呼んだ。マルサスは、「人口は抑止されなければ等比数列的に増加するが、生活資料は等差数列的にしか増加しない」と述べ、そのため、すべての人に生活資料が行き渡ることはなく、貧困や悪徳を排除するのは不可能であると主張した。『人口論』は繰り返し改訂され、一ハニ六年の第六版が生前の最後の版になった。ダーウィンが読んだ『人口論』はこの第六版である。

朝日新聞出版、松永俊男著『 チャールズ・ダーウィンの生涯 進化論を生んだジェントルマンの世界』 P 151-152

ダーウィンの「進化論」にはあのマルサスの『人口論』が大きな影響を与えていた。これは刺激的ですよね。

しかし著者は次のように述べていきます。これまた刺激的な内容です。

マルサスの『人口論』によってダーウィンの自然選択説が成立したことは、疑いないように思える。しかし、ことはそれほど簡単ではない。『人口論』と自然選択説との関係については、科学史家によって多くの疑問が投げかけられている。『自伝』におけるダーウィン本人の言葉を、うのみにはできないのである。(中略)

『自伝』では、品種の作出、後の用語でいえば人為選択に類比される力を自然の中に求めていたと述べているが、転成ノートでダーウィンが人為選択に注目するのはマルサス以後であった。人為選択は自然選択の説明原理として導入されたのであって、人為選択の類比で自然選択が着想されたのではない。

また、「たまたま楽しみのためにマルサスの『人口論』を読んだ」というのも、事実ではない。当時、ダーウィンは人間の進化を考えるため人間論の著書を読みあさり、その考察をM・Nノートに記載していた。一八三八年九月上旬にはべルギーの統計学者ケトレ(Adolphe Quetelet, 1796-1874)の『人間について』(一八三五)についての書評を読んだ。この書評にはマルサスの名が挙げられ、簡単ではあるがマルサスの原理も紹介されていた。ダーウィンが『人口論』を手にするのは当然の成り行きであった。この書評だけではなく、マルサスの原理はさまざまな著書に紹介されており、ダーウィンが『人口論』を読むまでそれを知らなかったとは考えられない。たとえば、学生時代に熟読したぺイリーの『自然神学』には、「人口増は等比数列に似た形で進行する。食糧の増加は、最も有利な条件の下でも、等差数列の形を取りうるだけである。その結果、人口はつねに食糧を上回る」と書かれている。マルサスを読むまでもなく、ダーウィンはマルサスの原理の内容を熟知していた。

さらに、過剰繁殖のため一部の優れた個体しか生存できないという考えは、当時の生物学では、ありふれたものであり、ダーウィンもさまざまな文献でそうした考えに出会っていた。ただし、当時の通説では、優れた個体だけが生き残る結果、種が一定に保たれるとみなされていた。それは「種の不変性」を維持する神の摂理であった。それを進化を推進する力として解釈し直したのが、ダーウィンの自然選択説である。

ダーウィンは『人口論』を読む前から、マルサスの原理の骨子を知っていただけでなく、それによって優れた個体だけが生き残り、種が一定に保たれるという考え方も知っていた。他方、『人口論』では、みんなが幸福になることはないというものの、幸不幸は能力の優劣ではなく運によるといっている。「優れた個体だけが残る」という自然選択説の核心となる内容が『人口論』に欠けている。『人口論』には自然選択説を生み出す要素がないのである。

しかし『人口論』を読んだことが自然選択説成立のきっかけになっていることは否定し難いし、ダーウィン本人は『人口論』のおかげで自然選択説が生まれたと思いこんでいた。『人口論』はダーウィンになにをもたらしたのだろうか。

『人口論』は自然選択説を生み出す新たな知見をダーウィンにもたらしてはいない。ただ、等差数列と等比数列とを対比させるマルサスの明快な記述が、ダーウィンの十分に成熟した思想が一つにまとまる刺激剤となったようである。アルキメデスの「ユーリカ」や、ニュートンのリンゴのように、「ひらめき」をもたらすきっかけにすぎなかった。

社会科学者の中には、『人口論』と自然選択説との関係について、社会科学が自然科学に重大な寄与をなした事例とみなす者もいたが、それは過大評価であった。

朝日新聞出版、松永俊男著『 チャールズ・ダーウィンの生涯 進化論を生んだジェントルマンの世界』 P 153-154

この本は「神話化されたダーウィンの誤解を解くために書いた」とまえがきでも述べられていましたが、まさしくこの箇所はその一例です。

マルサスの『人口論』がダーウィンに決定的な影響を与えたというのはドラマチックでインパクトがあります。ですが実際はそうではなく、たしかに影響は受けたであろうものの、そのような言い方は過大評価であると冷静に指摘しています。資料に基づいて丁寧にダーウィンを追って行けるのもこの本の魅力です。

ダーウィン結婚後の生活資金

ダーウィンは一八三八年にエマと結婚するのですが、この結婚生活についての箇所がまた興味深かったのでご紹介します。

二人の生活は、もっぱら、二人の実家の財産によって支えられていた。独身時代のダーウィンは父ロバートから年に四〇〇ポンド支給されていたが、結婚後はこれが五〇〇ポンドになった。ジョスは生きている限りエマに年四〇〇ボンド支給すると約束した。さらにジョスは五〇〇〇ポンドの債券をエマに与え、ロバートは一万ポンドの債券をチャールズに与えた。これらの債券は年四パーセントの利息が保証されていたので、二人には年に六〇〇ポンド入ることになる。合計すれば二人の年収は一五〇〇ポンドに達した。当時の貨幣価値を現在の日本のそれに換算するのは難しいが、当時の一ポンドは現在の一万円以上に相当するであろう。

ダーウィンは収入を得るために働いたことは、生涯にわたって一度もない。最終章で述べるように、余裕のある資産を株や債券で運用し、着実に収入を増やしていった。七〇代になってからの年収はほぼ八〇〇〇ポンドであった。収入面からいえば、ダーウィンは父ロバートと同様、金融資本家であり、まさにヴィクトリア朝の典型的なジェントルマンであった。

結婚以来、ダーウィンは生涯にわたって収支の詳細を会計簿に記帳していった。ビーグル号航海以来、ダーウィンは研究面にかかわることを詳細に記録していたが、それと同じ熱意でお金の出入りを記録していたのである。家事にかかわる経費はエマに任せていたものの、家計の根幹はダーウィンが握っていた。

株式投資に成功するには、経済界の動きを正確に判断する必要がある。ダーウィンは、研究一筋で世間知らずの科学者といった姿からはほど遠い。むしろ、世俗的な関心を持ちながら、並はずれた研究成果をあげたことに注目すべきであろう。

朝日新聞出版、松永俊男著『 チャールズ・ダーウィンの生涯 進化論を生んだジェントルマンの世界』 P 164-165

ダーウィンは一度も収入を得るために働いたことはないというのは驚きですよね。

しかもこうした生活はヴィクトリア朝のジェントルマンの典型だったというのですからさらに驚きます。やはり時代背景を見ていくというのは面白いですね。

この時代に科学やテクノロジーが急速に発展したのも研究に専念できるこうした背景があったからなのかもしれません。

ダーウィンのファンだったマルクス

最後に、この記事の前半でもお話ししましたダーウィンとマルクスの関係について見ていきます。

ダーウィンが『学生のダーウィン』への献辞を断ったエイヴリング宛の手紙は、近年まで、『資本論』への献辞を断ったマルクス(Karl Heinrich Marx,1818-1883)宛の手紙と誤解されてきた。一九三一年にモスクワのマルクス=エンゲルス研究所の機関誌『マルクス主義の旗のもとに』でそのように断定され、世間体を気にするブルジョア科学者に真理探究の自由がないことを示すものと解釈された。それがそのまま受け継がれてきたのである。一九七五年になってようやくその誤りが明らかにされた。

ところでダーウィンはマルクスにどの程度関心を持っていたのであろうか。マルクスは一八七三年六月に『資本論』第一巻の第二版をダーウィンに送った。そこには「心からの崇拝者カール・マルクス」という署名がなされている。当時の書物は読者が綴じられたべージを切り開きながら読むようになっていたが、ダウン・ハウスに現存する『資本論』は全ハニニぺージのうち初めの一〇五ぺージしか切り開かれておらず、書き込みもない。ダーウィンはドイツ語の同書をほとんど読まなかったのであろう。一八七三年一〇月一日でダーウィンは儀礼的な礼状を書いている。ダーウィンとマルクスの直接交渉はこれが最初で最後であった。ダーウィンはマルクスにまるで関心がなかったのである。

朝日新聞出版、松永俊男著『 チャールズ・ダーウィンの生涯 進化論を生んだジェントルマンの世界』 P 304-305

これまで当ブログでもソ連のプロパガンダの手法は様々な記事でご紹介してきましたが、ダーウィンに関してもそれはなされていたようです。これは驚きでした。

しかも、違う人宛ての手紙をマルクス宛ということにし、そこから 「世間体を気にするブルジョア科学者に真理探究の自由がないことを示すもの 」とダーウィンを断定するあたりさすがだなと思います。

しかも著者の最後の言葉がものすごい皮肉ですよね。

「 ダーウィンはマルクスにまるで関心がなかったのである。 」

たしかにこれではマルクスを神格化するソ連にとっては都合が悪いですよね。

マルクス主義者にとって『資本論』は『聖書』に等しいものです。そこに 「心からの崇拝者カール・マルクス」という署名までしてダーウィンに送ったのに、彼からの反応はほとんどなし。

これは厳しいです。

ですが1873年のマルクスはロシア革命後におけるマルクス像とは違い、そこまでロンドンで知名度や人気があったわけではありません。彼は死後に巨大化して甦った人物でもあります。ダーウィンからすればたくさんいる過激な共産主義者のひとりという認識しかなかったのかもしれません。

マルクスとダーウィンについては以下の「『種の起源』に感銘を受けたマルクス、ダーウィンに『資本論』を献本。その反応やいかに「マルクスとエンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(53)」の記事でもお話ししていますのでこちらもご参照頂ければと思います。

おわりに

ここまで松永俊男著『チャールズ・ダーウィンの生涯 進化論を生んだジェントルマンの世界』を紹介してきましたが、自分でもここまで記事が長くなるとは思っていませんでした。

ここまで根気強く読んで下さりありがとうございます。

ですが、きっと皆さんも驚いたことがたくさんあったと思います。私自身、この本を読んで驚いたことがたくさんありました。

ダーウィンと『種の起源』という名は誰もが知っています。

しかし彼がどんな生涯を歩み、どんな時代を生きていたかということはほとんど知られていないのではないでしょうか。かく言う私もその一人でした。

この本はものすごく面白いです。ぜひとも知られざるダーウィンの姿を目の当たりにしてください。

著者の語り口も絶妙でぐいぐい読ませてきます。それはここまで紹介してきた引用箇所からも伝わったのではないでしょうか。

ダーウィンその人や『種の起源』、そしてヴィクトリア朝イギリスの文化を知る上でもこの本は非常におすすめです。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「ダーウィンの生涯とマルサス・マルクスの関係とは~松永俊男『チャールズ・ダーウィンの生涯 進化論を生んだジェントルマンの世界』」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

チャールズ・ダーウィンの生涯 進化論を生んだジェントルマンの社会 (朝日選書) (朝日選書 857)

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント