目次

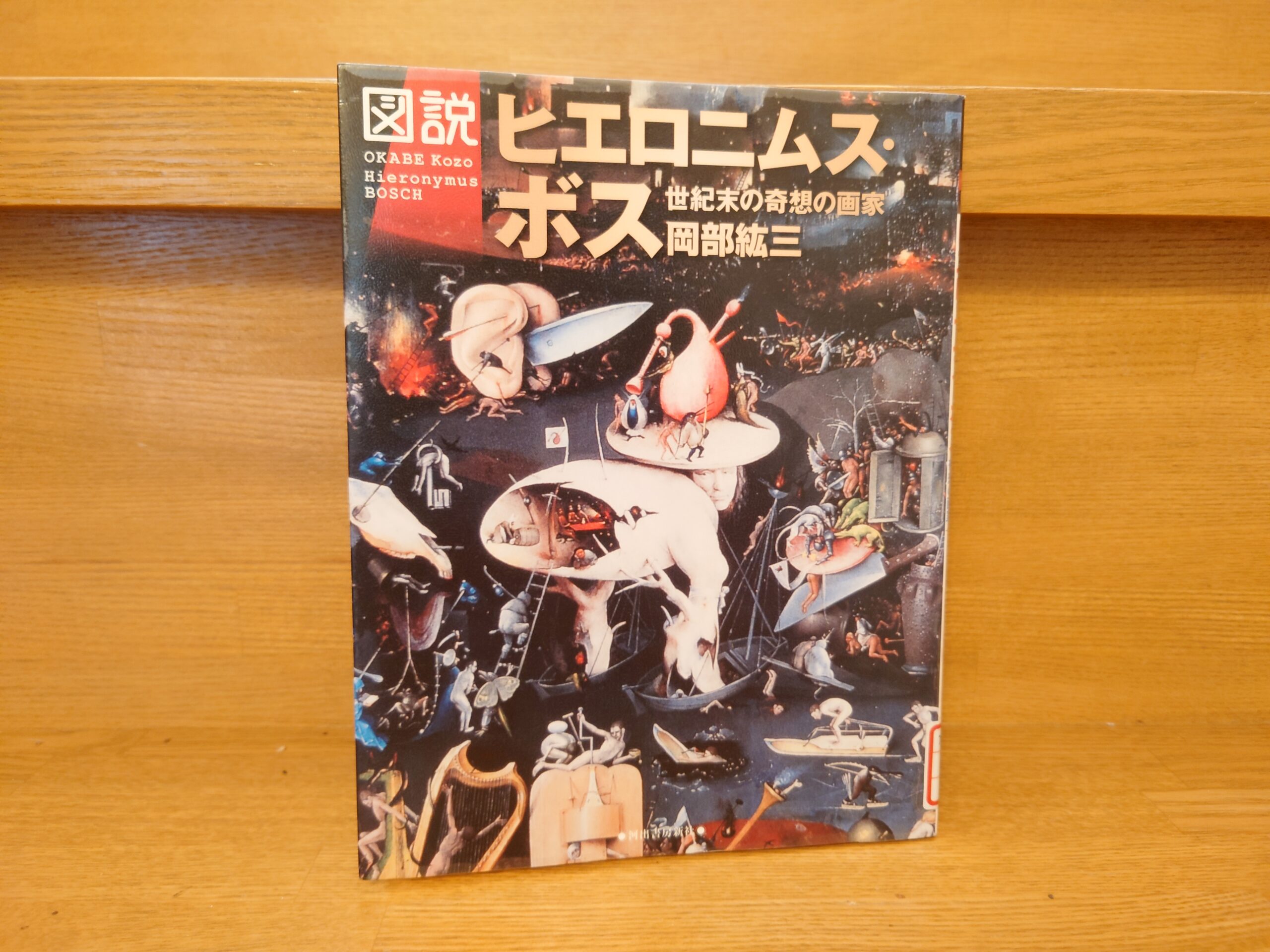

岡部紘三『図説 ヒエロニムス・ボス 世紀末の奇想の画家』概要と感想~ダ・ヴィンチと同世代の天才画家を知るのにおすすめのガイドブック!

今回ご紹介するのは2014年に河出書房新社より発行された岡部紘三著『図説 ヒエロニムス・ボス 世紀末の奇想の画家』です。

早速この本について見ていきましょう。

幻想と異形。今なお見るものに衝撃を与え続ける作品を残した、15~16世紀の謎の画家ボスの、真相に迫る恰好の案内書。

伝統からの逸脱。その筆が描いたのは、罪深き人間世界と、地獄の幻想。世紀末ネーデルラント。不安の時代を背景に、愚かな人間と光に満ちた神の世界を描き続けた謎の画家。残された数少ない真筆作品から、奇抜なモティーフに込められた画家の意思を探る。

Amazon商品紹介ページより

私が初めてこの本を読んだのは今から4年以上前の2018年のことでした。オランダの霊長類学者フランス・ドゥワールの著書『道徳性の起源 ボノボが教えてくれること』という本の中でヒエロニムス・ボスの『快楽の園』が紹介されており、それがボスに興味を持つきっかけとなったのでした。この本でどのようにボスの作品が説かれていたかは以下の記事「ヒエロニムス・ボス『快楽の園』~人類と善悪の起源を考える スペイン編②」でお話ししていますのでぜひそちらをご覧ください。

あわせて読みたい

ヒエロニムス・ボス『快楽の園』~人類と善悪の起源を考える スペイン編②

ボスの『快楽の園』はあまりに奇怪な構図と登場人物たちが見る者を混乱に突き落とします。この不思議な絵の言わんとしていることは何なのか。従来はキリスト教の道徳観を表しているというのが定説でしたが、新たな説も出てきています。この記事ではそんな『快楽の園』を通して人間の善悪とは何かを考えていきます。

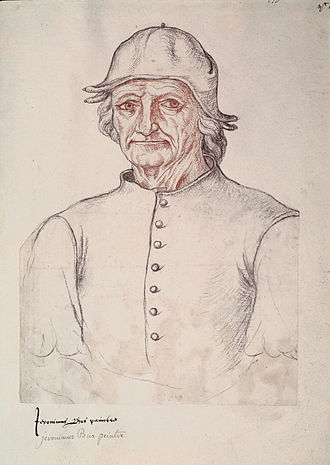

ヒエロニムス・ボス(1450頃-1516)Wikipediaより

ヒエロニムス・ボス(1450頃-1516)Wikipediaより

ヒエロニムス・ボスはオランダで生まれ、その独特で不思議な画風で有名になった画家です。

トリノ王宮図書館が所蔵するレオナルドの自画像(1513年 – 1515年頃)Wikipediaより

トリノ王宮図書館が所蔵するレオナルドの自画像(1513年 – 1515年頃)Wikipediaより

あのレオナルド・ダ・ヴィンチとほぼ同時代に生き、イタリアルネッサンス全盛の時代の中でも独自の立場を築き上げた画家と言えます。本書ではこのことについて次のように述べられています。

ヒエロニムス・ボスは、レオナルド・ダ・ヴィンチ(一四五ニ~一五一九)とほぼ生涯が重なる。しかし、アルプスを隔てた両者の絵画世界はまったく異なる。レオナルドが盛期ルネサンスを代表する古典主義の画家のひとりとすれば、ボスは中世から近世への過渡期の時代相を写した奇想の画家といってよかろう。

イタリアに比べて、ネーデルラントではルネサンスの開花が遅れたこともあって、ボスはゴシックの精神を保持した画家であった。写実の描写を心がけながら、その絵画の根底にはゴシックの象徴主義と神秘主義がある。

とはいえ、ボスはネーデルラント絵画に新しい道を拓いた革新者であった。人間世界の罪と愚行をこっけいに、風刺をこめて描いたモラリストだった。悪魔が出没する地獄の情景を、たぐい稀な想像力で描いた幻想の画家でもあった。また世紀末の不安の時代に生きたぺシミストでもある。

北ブラバント(現オランダの南部)の地方画家だったボスは、一六世紀初頭にはフィリップ美公の委嘱を受けるまでの画家となり、さらにネーデルラントのみならず、スぺイン、イタリアでも高く評価された。一六世紀のイタリアの著述家、ロドヴィコ・グイチャルディーニは、『全ネーデルラント地誌』(一五六七年)で、彼を称して「こっけいな主題や幻想的な主題ですばらしい創意をみせた画家」と記している。まさしくこれらの分野でボスは独創性を発揮した。

河出書房新社、岡部紘三『図説 ヒエロニムス・ボス 世紀末の奇想の画家』P5-6

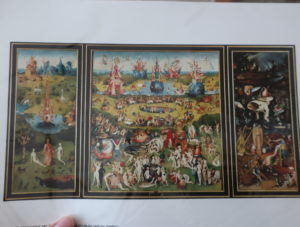

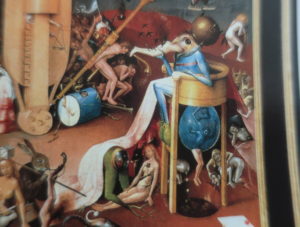

ヒエロニムス・ボス『快楽の園』Wikipediaより

ヒエロニムス・ボス『快楽の園』Wikipediaより

ボスの『快楽の園』はあまりに摩訶不思議な作品です。

その奇怪な絵に込められた意味は現在でも議論の絶えない問題となっています。

摩訶不思議な世界観がなぜ生まれたのか、そして一つ一つの登場人物が何を意味しているのかを想像しながらこの絵を鑑賞するのはとても楽しい経験になります。

私が2019年にスペインを訪れようと思ったのはボスの『快楽の園』があったからこそです。

『快楽の園』が所蔵されているマドリードのプラド美術館

『快楽の園』が所蔵されているマドリードのプラド美術館

私はこの絵を2日連続で観に行き、1時間以上そこで眺め続けました。

あまりに情報量が多く、頭がパンクしそうになりますが、この絵は不思議な魅力を持った作品です。

プラド美術館には他にもボスの作品がいくつも展示されています。

他の作品も「快楽の園」に劣らず独特な作品です。ぜひ、スペインに行かれた際はじっくりと鑑賞してみてはいかがでしょうか。

この本はそんなボスの絵の解説や時代背景も知れるおすすめのガイドブックです。写真や絵のズームも多く、視覚的に学べるのもありがたいです。

ボスの不思議な世界観にはただただ驚くしかありません。ダ・ヴィンチともまた違った絵画世界を味わうのも非常に楽しいものがあります。ぜひぜひおすすめしたい入門書です。

以上、「岡部紘三『図説 ヒエロニムス・ボス』ダ・ヴィンチと同世代の天才画家を知るのにおすすめのガイドブック!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

図説 ヒエロニムス・ボス: 世紀末の奇想の画家 (ふくろうの本)

前の記事はこちら

あわせて読みたい

G・シュヴァルツ『フェルメールの世界』あらすじと感想~細部の細部まで堪能できるおすすめガイドブック!

読めばきっと驚くと思います。「フェルメールはこんな風に描いていたのか」と度肝を抜かれること間違いなしです。改めてフェルメールの化け物ぶりが感じられます。すごすぎます。この本を読んでからフェルメールのオリジナルに会った時はどんな風に見えてくるのだろうとわくわくしてしまいます。それくらい見え方が変わって来るのではないでしょうか。

これは非常におすすめな作品です。ぜひぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

関連記事

あわせて読みたい

『もっと知りたいベラスケス 生涯と作品』あらすじと感想~代表作『ラス・メニーナス』で有名!印象派画...

後に世界を席巻するフランス印象派の成立にスペインの宮廷画家ベラスケスの影響があったというのは非常に興味深かったです。

この本ではそんなベラスケスの作品をたっぷり味わうことができます。解説もわかりやすく、当時の時代背景も学ぶことができるのでとてもありがたい入門書でした。

あわせて読みたい

『もっと知りたいエル・グレコ 生涯と作品』あらすじと感想~トレドの偉大な画家とギリシア正教のイコン...

エル・グレコといえばスペインのトレドで活躍した、独特のタッチが特徴の画家です。

彼はギリシア正教のイコン画の影響を強く受けていた画家でした。

西欧美術の本場イタリアの伝統とは異なる土壌で修行をしたエル・グレコだからこそこうした独特な絵を生み出すことができたというのは非常に興味深かったです。

あわせて読みたい

ヒエロニムス・ボス『快楽の園』を解説!ボスはなぜ奇妙な地獄絵や絵画を描いたのか スペイン編③

前回の記事「ヒエロニムス・ボス『快楽の園』~人類と善悪の起源を考える スペイン編②」ではヒエロニムス・ボスの「快楽の園」と人類の善悪の起源についてお話ししました。

私の旅のきっかけともなった本『道徳性の起源 ボノボが教えてくれること』に大きく紹介されていた「快楽の園」。

今回の記事では霊長類学者フランス・ドゥ・ワールの独特な視点から離れて、この絵の基本的な解釈をもとに改めて「快楽の園」を紹介していきます。

あわせて読みたい

W・アイザックソン『レオナルド・ダ・ヴィンチ』あらすじと感想~人間ダ・ヴィンチと時代背景を知れるお...

ダ・ヴィンチがある種の巨大な才能を持っていたことは確かです。ですがだからといって私たちが彼を圧倒的な超人として遠ざけてしまっては大切なことを見逃してしまうことになります。私達はダ・ヴィンチから学ぶことができる。私たちも彼に習ってできることがあるのではないか。

そのような立場から著者はダ・ヴィンチを論じていきます。スティーブ・ジョブズの伝記を書いたアイザックソンらしい非常に刺激的な一冊でした。

あわせて読みたい

元木幸一『笑うフェルメールと微笑むモナ・リザ』あらすじと感想~笑顔とキリスト教とのつながりまで知...

この本はタイトルにありますように、フェルメールとモナ・リザの笑顔を主題に、絵画史における知られざる笑顔の意味を探究していく作品です。

この作品で私が印象に残ったのはキリスト教における笑顔の意味です。

これは絵を観ただけではなかなか気づけないものではありますが、一度知ってしまったらその見え方が一変してしまうほどです。ぜひおすすめしたい作品です。

あわせて読みたい

宮下規久朗『フェルメールの光とラ・トゥールの炎』あらすじと感想~ダ・ヴィンチからフェルメールへと...

窓から差し込む美しい光を描いたフェルメール。それに対し闇を照らすろうそくの火を描いたラ・トゥール。

この2人の対比はそれだけでも興味深いですよね。

そしてさらに興味深いのはこうした「光と闇」の探究があのレオナルド・ダ・ヴィンチに遡り、そこからカラヴァッジョの独特な光線による描写が生まれてきます。

こうしたフェルメールへと繋がっていく光の探究を流れをわかりやすく知れるおすすめの作品です

あわせて読みたい

『ブリューゲル ネーデルラント絵画の変革者たち』あらすじと感想~ブリューゲルの風景画の特徴と北方ル...

この本は北方ルネッサンス、ネーデルラント絵画の大家ブリューゲルの作品とその特徴を知るための格好の入門書となっています。

この本の中でも特に印象に残っているのは「ネーデルラント絵画の特徴」について書かれた箇所です。その部分を参考に、イタリアの絵画とは全く異なる画風の源泉はどこにあるのかをこの記事では紹介していきます。

コメント