(38)1848年フランス二月革命の衝撃と革命の戦場に向かうエンゲルス

1848年フランス二月革命の衝撃と革命の戦場に向かうエンゲルス「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(38)

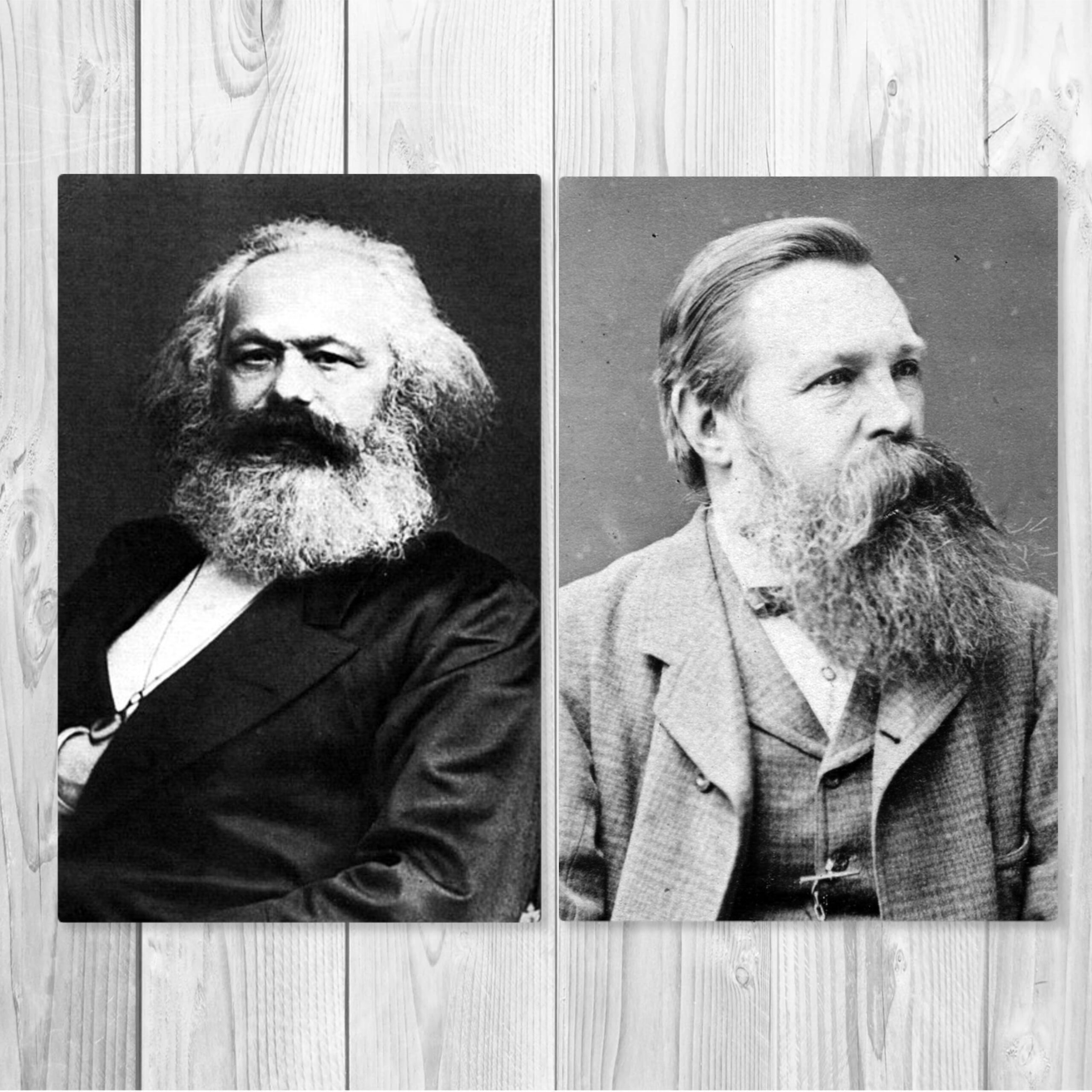

上の記事ではマルクスとエンゲルスの生涯を年表でざっくりとご紹介しましたが、このシリーズでは「マルクス・エンゲルスの生涯・思想背景に学ぶ」というテーマでより詳しくマルクスとエンゲルスの生涯と思想を見ていきます。

これから参考にしていくのはトリストラム・ハント著『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』というエンゲルスの伝記です。

この本が優れているのは、エンゲルスがどのような思想に影響を受け、そこからどのように彼の著作が生み出されていったかがわかりやすく解説されている点です。

当時の時代背景や流行していた思想などと一緒に学ぶことができるので、歴史の流れが非常にわかりやすいです。エンゲルスとマルクスの思想がいかにして出来上がっていったのかがよくわかります。この本のおかげで次に何を読めばもっとマルクスとエンゲルスのことを知れるかという道筋もつけてもらえます。これはありがたかったです。

そしてこの本を読んだことでいかにエンゲルスがマルクスの著作に影響を与えていたかがわかりました。かなり驚きの内容です。

この本はエンゲルスの伝記ではありますが、マルクスのことも詳しく書かれています。マルクスの伝記や解説書を読むより、この本を読んだ方がよりマルクスのことを知ることができるのではないかと思ってしまうほど素晴らしい伝記でした。

一部マルクスの生涯や興味深いエピソードなどを補うために他のマルクス伝記も用いることもありますが、基本的にはこの本を中心にマルクスとエンゲルスの生涯についてじっくりと見ていきたいと思います。

その他参考書については以下の記事「マルクス伝記おすすめ12作品一覧~マルクス・エンゲルスの生涯・思想をより知るために」でまとめていますのでこちらもぜひご参照ください。

では、早速始めていきましょう。

フランス二月革命の勃発~マルクス・エンゲルスが待ちに待った革命

「夜中の十二時半に、木曜日の革命に関する晴れがましい知らせとともに列車が到着した。そして群衆全体が、にわかに爆発的に熱狂して、共和国万歳と叫んだ」。フランスの王政が崩壊したとき、マルクスとエンゲルスは間違った時間に間違った場所にいて、ブリュッセルの鉄道駅のあたりをうろつきながら、最新情報の断片に飛びついていた。

それは反乱を画策する二人が一八四八年にヨーロッパ大陸各地で起きた一連の革命の後を追いかけるなかで、その後一年半にわたってつづくお馴染みのパターンとなった。ときには革命の末尾に追いつくこともあり、その尾を引っ張ることもたまにはあったが、たいていは革命に先導されていた。それは期待に胸を膨らませながらも、欲求不満に駆られた一時期だった。

マルクスとエンゲルスから見れば、一八四八年の一連の驚くべき事件はブルジョワ民主主義革命の典型に思われた。ヨーロッパの時代遅れの政治と法制度は進歩する一方の資本主義の生産様式とは相容れなくなり、新しい経済的現実に適応せざるをえなくなっていた。産業化する基部と上部構造の不均衡を考えれば、台頭するブルジョワ階級によって主導された革命こそが、明らかに次の段階であった。

そして、中流階級が古い世界を始末する汚れ仕事を終えたあとには、今度はブルジョワ革命がプロレタリアの支配に引き継がれるはずだった。

議論ばかりがつづいたそれまでの一〇年間のあとで―「常套句、常套句ばかりだ」―一八四八年の革命が提供していたのは、興味をそそられる実践の見込みと、歴史に助っ人を与えるチャンスであった。

進歩の必然性にはほとんど目もくれずに、マルクスとエンゲルスは政治組織、新聞の宣伝活動、そして最終的には軍の反乱という徹底した工作を通じて、来たる革命を加速させるべく試みた。

『共産主義者宣言』が刊行されると、マルクスとエンゲルスはヨーロッパを縦横に―ブリュッセルからベルン、パリ、ケルンへと―移動し、逮捕令状とプロイセンのスパイをかわしながら、ヨーロッパのアンシャン・レジームの崩壊を促進させた。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P198-199

※一部改行しました

1848年にパリで勃発したフランス二月革命はヨーロッパ中に激震をもたらしました。

革命を待ちに待っていたマルクス・エンゲルスはブリュッセルにいてその場に立ち会うことができませんでしたが、彼らは歴史の必然としてやってくるであろうプロレタリアート革命に向けて政治活動を熱心に行います。

ただ、上でさらっと指摘されていますように、マルクス・エンゲルスの説いたブルジョワ革命とプロレタリアート革命は歴史の進歩の必然であるはずです。つまり、彼らが介入せずとも歴史は期が熟せば摂理に基づいて自ずから動いていくはずです。にもかかわらず彼らは自説を忘れて「歴史の進歩の促進」に勤しむのでありました。

そして当局に目をつけられ、なおかつ資金不足に悩むマルクスと違い、エンゲルスはここからドイツに広がった革命運動を追い点々と動き続けることになりました。

エンゲルスはマルクスと違い身体も剛健で、戦にも非常に惹かれるものがありました。エンゲルスはこれは好機と嬉々として戦いの中に飛び込んでいきました。

革命の戦場に向かったエンゲルス

エンゲルス自身は、とりわけ満足した気分で戦場を離れることになった。なにしろ、この自称山岳派の学生剣士で兵舎室内ボクサーは、ついに前線に立つ軍事体験をいくらか味わうことができたからだ。少年時代の冒険の夢を実現させた彼は、バルメンの故郷に赤旗を掲げ、プロイセン歩兵部隊に対抗する奇襲部隊を発足させたが、やがて砲火を浴びて黒い森を抜けて逃亡することになった。それはバリケード上での流血沙汰であり、みずからの生死をかけた革命のための闘争でもあった。その後何十年ものあいだ、彼は敵にも味方にもこの一時期をめったに忘れさせることはなかった。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P199

この箇所を読むとエンゲルスは勇ましく最前線で命をかけて革命のために戦ったかのように思えますが、実際のところは確かに実践現場での戦いはありはすれども拍子抜けの内容です。この後の箇所でその詳細が語られるのですが長くなってしまうので全てはお話しできません。ここではその一部をご紹介します。

「男は誰でも兵士にならなかった自分、あるいは海にでなかった自分を軽蔑するものだ」と、サミュエル・ジョンソン〔十八世紀イギリスの文学者〕は断じた。

そして、エンゲルスは間違いなく自分のことを戦場を経験した人間として考えることに重きを置いていた。バーデンの軍事作戦後にイェニー・マルクスに宛てた長い手紙のなかで、エンゲルスはほとんど得意満面だった。「弾丸がかすめる音など、実際にはかなり些細なものです」と、彼は無頓着に報告した。

「それに、軍事作戦全体ではやたらに臆病さが目につきましたが、戦闘で腰抜けだった者は十数人ほどしか見ませんでした」。エンゲルスは四つの戦闘にかかわり、「そのうち二つはかなり重要なもの」だったが、ほとんどの時間は小競り合いと退却を空しく繰り返すことで過ごした。

「藪の茂った丘をわずかに登っただけで開けた場所にでた。すると、反対側の林のはずれからプロイセン軍の狙撃兵が尖弾をわれわれ目がけて撃ってきた。斜面付近でなすすべもなく這い回り、やや神経質になっている義勇兵をさらに数名集めて、できる限り身を隠せる場所に彼らを配置し、地形を間近に観察した」といったものが、エンゲルスの『ドイツ帝国憲法戦役』に書かれたかなり典型的な記録である。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P230

※一部改行しました

バーデン=プファルツの軍事行動は、その不運な発端から指導部の分裂と悲惨な兵站業務まで、失敗する運命にある計画だった。しかし、エンゲルスにとってはある重大な目的をはたした。彼は血を味わい、いまでは仲間の革命家の目をまっすぐに見られるようになったのだ。

「最終的に、僕は無傷ですべてを切り抜けたし、つまるところ、『新ライン新聞』のメンバーの一人が現場にいたのはよかったのです。なにしろ、民主主義のならず者の全集団がバーデン=プファルツ軍にいて、いまや自分たちが成し遂げもしなかった英雄的行為について自慢していたのですから」。

マルクスも彼らの対外的イメージという観点からこの軍事行動の重要性を認めた。「君が実際の戦闘に参加しなければ、その浮かれ騒ぎにたいするわれわれの見解を唱えることはできなかっただろう」と、彼はパリから書いた。マルクスはエンゲルスに、できる限り早くこの革命的試みに関する信頼のおける記事を書きあげるよう促すようになった。「この話は売れて、君に金が入るようになる」と確信していたからだ。

安全だが退屈なスイスに、亡命を求める数千人の政治難民とともに戻ってきたエンゲルスは、マルクスの助言に従って『ドイツ帝国憲法戦役』を一気に書きあげた。これは砲火のもとでの武勲によって自分の評判を固めるためであるのと同時に、一八四八年以後の非難合戦の概要を明らかにするためでもあった。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P230

※一部改行しました

「彼は血を味わい、いまでは仲間の革命家の目をまっすぐに見られるようになったのだ。」

「マルクスも彼らの対外的イメージという観点からこの軍事行動の重要性を認めた」

エンゲルスにとって「理論だけを語るインテリ」というコンプレックスから大いに解き放たれたのがこの戦いでした。

たしかに、実際に戦いの場で勇気を出して戦ったという経験はその人にとって大きな自信になることでしょう。そして彼らの場合、それを単なる個人の体験に収めるだけでなく、彼らのグループの大いなる権威付けとしても利用したのでありました。

マルクス・エンゲルスの予想とは異なる方向に向かう革命運動

エンゲルスの軍人的な勇ましい活動やマルクスの政治活動がこの革命の後に行われたわけでありますが、実は彼らにとって困ったことが進行しているのが明らかになってきました。それが以下で語られる箇所です。

個人的にはそのような英雄行為を成し遂げたとはいえ、現実は厄介だった。一八四八年から四九年にかけて各地で起きた革命―デンマーク、シチリア、サルデーニャ、ピエモンテ、フランス、プロイセン、ザクセン、ハンガリー、オーストリア―は、マルクスとエンゲルスが理想化した階級蜂起とはほど遠いものだった。人びとはむしろ景気不安から、国民・民族としての自己認識や、君主制を打倒する共和主義の要求、民主的な自治政府といった多種多様な動機に駆られていた。

こうした蜂起、フロンド、反乱、革命―等々、さまざまに呼ばれる現象―は、労働者からの支持、急進的な指導カ、あるいは反革命勢力の反撃力しだいで、急速に敗北に終わりやすいものでもある。

そうした変わりやすい、最終的には目的を達成できない運命ゆえに、歴史家のA・J・P・テイラーは一八四八年をヨーロッパが「転換し損なった」転換点として描くようになった。そして、マルクスとエンゲルスにとって、大いに誇張されたこの「民主主義の時代」は、個人的な失望とともにイデオロギー面の再検討の時期となった。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P199-200

※一部改行しました

マルクス・エンゲルスの理論によれば歴史は階級闘争の歴史であり、経済の発展と切っても切れない関係にあるからそれに基づいて革命は起こっていくとしています。

しかしいざふたを開けてみれば、この革命は階級闘争や経済理論を基にした革命とはおよそ言えないような様相を呈していたのです。特に、国民、民族の独立を掲げるナショナリズムの影響は大きく、マルクスが述べるようなインターナショナルに世界は同盟していくという考えからは程遠い現実が露呈されることになりました。

そしてさらに悪いことに、「歴史の必然的な法則」であるはずの革命が続々と失敗に終わり、絶対王政の力が再び復活するということも起きてしまいました。

こうしたことから上で述べられるようにマルクス・エンゲルスは自身のイデオロギーの再考を迫られるようになったのでした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント