トルストイ『地主の朝』あらすじと感想~当時の農奴制の実態と農地経営に失敗した若きトルストイの実体験を知れる名作中編

トルストイ『地主の朝』あらすじと感想~当時の農奴制の実態と農地経営に失敗した若きトルストイの実体験を知れる名作中編

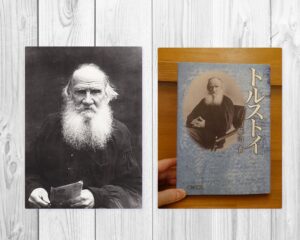

今回ご紹介するのは1856年にトルストイによって発表された『地主の朝』です。私が読んだのは河出書房新社より発行された『トルストイ全集1 幼年・少年・青年』1980年第4刷版収録の『地主の朝』です。

早速この作品について見ていきましょう。参考にするのは藤沼貴著『トルストイ』です。少し長くなりますがこの作品の雰囲気がとてもわかりやすくまとめられていますのでじっくり見ていきます。

トルストイは五六年に発表した『地主の朝』という中編小説で、若い地主ネフリュードフを登場させ、その善意の失敗を描いた。

このネフリュードフは八年前のトルストイ自身より、むしろ兄のドミトリーに似ている。大学で落第し、退学に追いこまれ、少なくとも半分はネガティブな理由で田舎に帰ったトルストイとは違って、作品のなかのネフリュードフは、ドミトリーと同じように、「農村の生活に一身をささげよう」と決意し、「自分はよい地主になれる」と感じ、それが「高潔で、かがやかしく、もっとも身近な義務だ」と信じる。

ただ現実のドミトリーは大学を卒業したが、作品のなかのネフリュードフは現実のトルストイと同じように、大学を中退して、農民の幸せのために生きようとする。

一方、この純朴なネフリュードフに常識の声として、(現実のタチヤーチおばさんに似た)やさしい叔母が対置される。かの女は「あなたにはすばらしい心があります。私はそれを一度も疑ったことはありません。でも、よい気質は悪い気質以上に、現実では私たちに害をおよぼします」と、甥をさとす。

それでも、ネフリュードフは自分の決心を変えずに領地に帰り、しかも、直接農民の家をおとずれて、その窮状を救おうとする。だが、ネフリュードフを迎えたのは農民の誠意でも感謝でもなく、無気力、不誠実、エゴイズムだった。若い地主のりっぱな決意はたった三軒の農家をまわっただけで、あっさり挫折してしまう。

世に出されたこの小説『地主の朝』は地主の善意と、それに対して心を開かない農民という二極対立にしぼられて、すっきりまとまっている。しかし、『地主の朝』の前段階の作品で、発表されなかった『口シア地主の物語』では、主人公ネフリュードフは支配人が当てにならないのにしびれを切らして、自分自身が農民たちの寄り合いに出席する。

ところが、農民たちは「ご主人様」の前では発言しない。そこで、ネフリュードフは農民にメモを提出させ(たった三人しか提出しなかった)、そのメモに従って農家に行く。

すると、まるでかれを尾行するように、そのあたりを支配人がうろついていた。トルストイは発表された作品では、この部分をカットして、作品をすっきりさせたが、この時期にはすでに現実の農奴制の複雑な仕組みについて理解を深めていたのである。

※適宜改行しました

第三文明社、藤沼貴『トルストイ』P107-108

トルストイは1847年にカザン大学を中退し、故郷のヤースナヤ・ポリャーナに帰ってきます。

そして『青年時代』に書かれていたように、己の自己実現のために細かいリストを作成し、その実行に取り掛かったのでした。

そのひとつが今作『地主の朝』で語られるような農地経営だったのです。

ですが、上の解説で説かれるように若きトルストイはあっという間に挫折します。

高潔な理想をもってすれば農奴制に苦しむ農民たちを救えるのだと息巻いていたトルストイですが、農奴制の実態はそう簡単に改善できるような代物ではなかったのです。

せっかくですのでここで農奴制の仕組みについて見ていくことにしましょう。引き続き藤沼貴著『トルストイ』を見ていきます。

農奴制の仕組み

トルストイは善良な地主として農民を助けるために、また、兄のドミトリーは「神に定められた地主の義務」をはたすために、遺産を受け取るとまもなく自分の領地に向かった。しかし、田舎の領地で生まれ、そこで生活し、農奴制の現実を見聞きしており、普通以上の教養もあったトルストイ兄弟も、農奴制について実情に即した具体的な認識をもっておらず、おどろくほど単純に考えていた。

差別社会で差別している側にも、差別されている側にも、現実が特別のプリズムをとおしてゆがんで見え、見ている者はそのゆがみに気がつかないのだ。農奴制は複雑な仕組みであり、地主自身がじかに農民と対話をして、その窮状を救えるような単純な関係は現実に存在していなかった。

どこの国でもそうだが、ロシアでも公共の制度ができるずっと前から人間が生活しており、だれの所有物でもない土地があり、農業などの生業が自主的に行われていた。

しかし、個人が何の束縛もなく、自由に生活していたとは考えにくい。とくに、ロシアのように森林を伐採して開墾したり、焼き畑農業を行ったりする国では、相当な人数の共同作業なしにはやっていけない。当然、何らかの集団にまとまることが必要だ。昔、その集団は家族を核とする血縁的な共同体だった。

それからやがて血縁を超えた地域的な村落共同体ができた。この村落共同体は農奴制のはるか以前からロシアに存在していたが、農奴制が確立してもそれは消滅しないどころか、農奴制のなかの農民側の組織として重要性が増した。

個々の農民は頻繁に開かれる寄り合い(民会)に出席して意見を言うことができ、寄り合いを司会し、農民の意見をまとめるのはスターロスタ(村長、農民代表)の役割だった。これは強い権力をもって命令を下達する昔の家長ではない。農民から選出され、農民の意志を反映するのがその役目だった。

土地の分与、労役の割り当て、年貢の増減、兵隊の募集、人頭税の徴収など、地主と農民の交渉はすべて、スターロスタを通じて行われる。地主が直接農民に指示することはないと言ってよい。スターロスタが寄り合いを開いてもろもろの案件を相談し、決めるのだ。

こういう場合、地主がスターロスタを呼んで依頼することもあるが、自分の使用人である支配人(差配)に命じて、スターロスタと交渉させるのが普通だった。

トルストイ家のレべルの農業経営は年商数十億円、従業員約千人の「企業」だから、素人には毎日の出納簿をつけるだけでも煩雑すぎる。外国人か農民あがりのプロの支配人をやとって、具体的なことはそれにまかせていた。

つまり、現実にあるのは「地主ー農民」という単純な関係ではなく、「地主ー支配人ースターロスター寄合ー農民個人」という複雑な連鎖だ。

兵隊募集や人頭税の場合は、地主の前に国家や地方自治体が入って「中央政府ー地方自治体ー地主ー支配人ースターロスター寄り合いー農民個人」というつながりになる。

国家部分、地主部分、農民部分の三つのパートがあり、そのなかにまた複数の環がある長い連鎖だ。ついでに言えば、国家的な地方自治体は県と郡までで、それより小さい郷と村は共同体に属するものだった。

第三文明社、藤沼貴『トルストイ』P104-105

※適宜改行しました

「つまり、現実にあるのは「地主ー農民」という単純な関係ではなく、「地主ー支配人ースターロスター寄合ー農民個人」という複雑な連鎖だ。」

私たちは「農奴制」といえば裕福な貴族が貧しい農民を奴隷のようにこき使うというイメージを持ってしまいますが、実態はそんな単純なものではありませんでした。

地主はこうした複雑な制度の一つの環にすぎない。農奴制というと、地主が無法に農民を搾取し、気に入らなければ自分で鞭をとって農民の背中をひっぱたいたというような、マンガ的シーンを思いうかべがちだ。そういうことがなかったわけではないが、農奴制は社会的な制度だから、個人の残忍さが(逆に言えば、善良さが)重要な要素にはならない。

それに農奴制下では地主に法律的な裁判権が与えられていたから、特定な、あるいは閉鎖的な集団で起こるような私刑は原則的に行われない。地主は農奴制という制度のなかでできることはできるし、できることしかできない。

この仕組みのなかでの地主の役割とは何か?その一つは、農民が行っている農業生産を管理し、国家へ接続するパイプになることだ。

ロシアのような広大な国では、生産活動が、とくに労働力が拡散してしまい、国力として集中するのがむつかしい。ロシアでは農奴制が近世になって確立され、地主が自分の土地をしっかり守り、農民が逃げないように眼を光らせ、人頭税という国税を徴収して、国庫におさめる働きをした。これが十八世紀まで有効に機能したのである。

これは西欧では農奴制が中世的な制度で、近世には消滅していったのとは大きく違っている。日本のような規制の届きやすい狭い国では、ロシアのような農奴制は必要なかったから、存在しなかった。

ロシアでは農奴制は長い間必要で有効だったし、地主は国家と農民を接続する部分として重要な役割をはたしていた。役割といっても、動的・機能的なものではない。若いトルストイや兄のドミトリーのように、自分がキーマンのつもりで動きまわると、はた迷惑だし、自分も苦しむ。中間に存在していて、黙ってパイプの役割をはたすのが地主というものだった。

第三文明社、藤沼貴『トルストイ』P105-106

※適宜改行しました

「若いトルストイや兄のドミトリーのように、自分がキーマンのつもりで動きまわると、はた迷惑だし、自分も苦しむ。中間に存在していて、黙ってパイプの役割をはたすのが地主というものだった」

まさにこのことを知らなかったが故の失敗が今作『地主の朝』で説かれることになったのでした。

ですが、ここでひとつ疑問も浮かんできます。

もし農奴制がロシア社会にとって効果的だったとしたらなぜ1861年に農奴解放令が出されることになったのでしょうか。

そのことについても、藤沼貴著『トルストイ』ではこう書かれています。

しかし、十九世紀の中ごろには、ロシアでもすでに国家機構、官僚機構がある程度整備されてきたし、一方、農奴制の強制労働より自由労働のほうがはるかに(一説では二倍も)生産性の高いことが明らかになってきた。その結果、パイプとしての地主の価値は減少、あるいは消滅した。

現代の多くの国で行われているように、農民が自主的に効率よく生産・流通を自分で行い、中央政府、地方自治体が必要にしたがってそれを管理し、収入に応じて税金をとればすむ。中間に地主が介在することは非能率で出費も多い。しかも、近代思想は不平等を悪として指弾しはじめ、地主の農民支配が攻撃の的になった。

第三文明社、藤沼貴『トルストイ』P106

※適宜改行しました

18世紀までは機能していた農奴制でしたが、19世紀中頃には時代に合わなくなってきていました。

こうした農奴解放へと向かっていく過度期に、ちょうどトルストイは故郷のヤースナヤ・ポリャーナに帰還し、農地経営を始めたのでありました。

そして案の定失敗するのでありますが、その理由もさもありなん。こうした非常に複雑なシステムを何も知らない貴族の御曹司が善意でどうにかできるようなものではなかったのです。

トルストイはこの時の失敗を終生胸に抱えることになります。そして農民への憧れから、後に自身で農業を行っていくことにもなります。

トルストイと農村のつながりの原点を知るという点でもこの作品は非常に大きな意味を持っています。

若きトルストイの理想と挫折を追体験するこの作品は、状況は違えど、現代日本に住む私たちの心に響くものがきっとあると思います。

ぜひおすすめしたい作品です。

以上、「トルストイ『地主の朝』あらすじと感想~当時の農奴制の実態と農地経営に失敗した若きトルストイの実体験を知れる名作中編」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント